環渤海地區工業資源環境壓力時空演化特征及影響因素*

王 娟 藺雪芹 周 笑 柴 藝 王 岱

(1.山西省城鄉規劃設計研究院,山西 太原 030001;2.首都師范大學資源環境與旅游學院,北京100048;3.中國科學院地理科學與資源研究所,北京 100101)

環渤海地區是指環繞渤海全部及黃海的部分沿岸地區所組成的廣大經濟區域,是以京津冀為核心、遼東半島和山東半島為兩翼的經濟區域,主要包括北京市、天津市、河北省、山東省、遼寧省[1]。2018年環渤海地區常住人口2.57億,地區生產總值16.91萬億元,是我國北方經濟發展的重要“引擎”,在全國經濟格局中占據重要地位,近年來伴隨工業化進程快速推進,該地區資源壓力和環境污染問題日益嚴重。當前國內外對于工業資源環境壓力的相關研究主要集中在以下方面:一是工業資源消耗、環境污染物排放評價和特征研究。主要圍繞重要工業生產資源(如土地、能源、水)消耗以及SO2、煙粉塵、水污染物、碳排放等展開[2-6],并基于此對全國、京津冀、長三角等重點區域、省域以及地級市等不同尺度典型區域開展研究[7-11]。二是不同工業行業的資源消耗和污染物排放特征研究,包括對重化工業、水泥生產、造紙業等資源或污染密集型產業的相關研究[12-14]。三是工業資源環境效率評價研究。學者們多基于Malmquist、數據包絡分析(DEA)、隨機邊界法(SFA)等方法,對工業生產中的用地效率、用水效率、能源效率以及環境效率進行測算分析[15-16],[17]295,[18]377。四是工業資源環境壓力的影響因素研究。研究多認為生產規模、產業集聚、結構演進、外商投資、環境監管等對工業資源消耗和環境污染物排放具有顯著影響[19-21],[22]67,[23]4543。

從已有研究來看,工業資源或環境影響評價分析研究較多,但是對工業資源環境壓力的綜合測度和影響因素系統剖析的相關研究較少,對于環渤海地區的相關研究亟待充實。本研究通過建立工業資源環境壓力評價模型,分析了環渤海地區工業資源環境壓力的時空演化特征,并解析其主要影響因素。研究對于推動環渤海地區工業轉型升級和綠色發展具有重要理論和現實意義。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究方法

1.1.1 工業資源環境壓力測度方法

結合區域工業結構特征和數據可獲性,選取工業用地、工業用水、工業用電進行工業資源壓力評價,選取工業廢水排放、工業SO2排放、工業煙(粉)塵排放進行工業環境壓力評價。構建工業資源環境壓力測度模型,首先采用極差法對各指標進行標準化處理,再采用熵值法確定各指標權重[17]296,最后采用加權求和法得到各城市工業資源環境壓力綜合評價指數。計算公式見式(1):

(1)

式中:i、j分別為城市、資源序號;Yi為i城市工業資源環境壓力評價指數,值越大表明工業資源環境壓力越大;Zij為i城市j資源環境變量的標準化值;wij為i城市j資源環境變量的權重。

1.1.2 空間分布分析

熱點分析可以用來識別工業資源環境壓力的空間分布是集聚、分散還是隨機,并識別其熱點與冷點的空間分布。在ArcGIS中使用Getis-Ord Gi統計識別具有統計顯著性的空間聚類[23]4544。

1.1.3 模型設定

(1) 基本模型設定

根據已有研究成果,本研究認為在城市尺度,工業規模、工業化水平、科技創新、對外開放、環境規制等是影響工業資源環境壓力的重要因素。工業規模指標選取工業增加值、工業總資產、工業企業個數,工業化水平指標選取工業增加值占GDP比重,對外開放指標選取外資占工業增加值比重,環境規制指標選擇三廢處理率。城市尺度科技創新指標不易獲取,采用勞動生產率間接對科技創新進行度量。設定基本模型見式(2)。各變量單位根據具體情況而定。對部分指標取自然對數,以減小異方差對模型估計的影響[18]380。

Y=α0+α1lnX1+α2lnX2+α3X3+α4lnX4+α5lnX5+α6X6+α7X7+ε

(2)

式中:Y為工業資源環境壓力;X1至X7依次為工業增加值、工業總資產、工業企業個數、工業增加值占GDP比重、勞動生產率、外資占工業增加值比重、三廢處理率;α0為待估常數項;α1至α7為待估相關系數;ε為誤差隨機項,服從正態分布。

(2) 空間效應模型設定

城市工業資源環境壓力會受到周邊區域影響,對其研究時不能忽略其空間效應。空間效應模型包括空間滯后模型和空間誤差模型。采用最小二乘法考慮空間相關性的約束模型,通過比較拉格朗日乘數的顯著性確定最終模型[18]382。

1.2 數據來源與處理

結合數據可獲性,研究時間確定為2006—2016年。研究數據主要來源于中國區域經濟統計年鑒、中國城市統計年鑒、中國城市建設統計年鑒、各省統計年鑒以及部分城市統計年鑒。

2 結果分析

2.1 環渤海地區工業資源壓力的時空演化特征

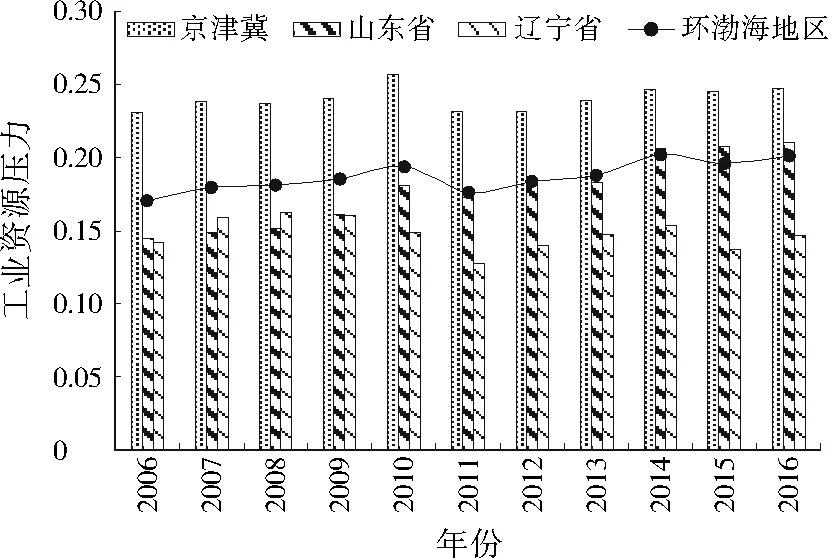

2.1.1 工業資源壓力多年緩慢波動上升

2006—2016年環渤海地區工業資源壓力總體呈緩慢波動上升態勢,年均增長1.86%,其中2011年工業資源壓力較2010年有所下降。“十二五”初期,各地區陸續制定頒布了“十二五”節能減排規劃或綜合性實施方案,各部門都加大了節能減排工作力度,因此2011年工業資源壓力顯著下降。研究期間京津冀工業資源壓力波動增大,年均增長0.70%。山東省工業資源壓力持續增大,年均增長4.53%。這與山東省近10年工業快速發展密切相關,2016年山東省工業增加值比2006年增長了131%,由此帶來工業生產空間和資源消耗的大幅度增長。遼寧省工業資源壓力多年波動中略有上升,年均增長0.30%。遼寧省工業規模在3個次區域中最小,因此總資源壓力也最小。在近10年工業化進程中,工業轉型升級和綠色發展并沒有發揮穩定的資源節約效應,導致資源壓力出現較大波動變化。總體來看,2006—2016年京津冀工業資源壓力最大,多年小幅增加;山東省工業資源壓力排在第二,但增速最快;遼寧省工業資源壓力最小,增速最慢(見圖1)。

圖1 2006—2016年環渤海地區工業資源壓力變化Fig.1 Change of industrial resource pressure in Bohai Rim region from 2006 to 2016

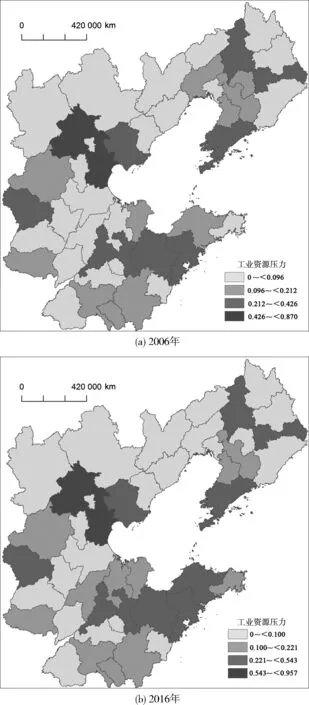

2.1.2 工業資源壓力空間分異顯著,空間差異有所減小

將工業資源壓力高值區為主的空間集聚劃分為集聚主中心,較高值區為主的空間集聚劃分為集聚副中心。2006年工業資源壓力在空間上形成“一主四副”5個集聚中心。一個主中心為北京市、天津市和唐山市,這3個城市工業基礎雄厚,規模增長快,資源占用和消耗壓力大。4個副中心一個是石家莊市,一個是沈陽、本溪市,一個是大連市,還有一個由濟南市、淄博市、濰坊市和青島市組成,這些城市分別是區域的工業中心,冶金、石化、鋼鐵、造船等產業密集,資源占用規模大,消耗多。圍繞這些中心由近及遠工業資源壓力逐漸降低。工業資源壓力多年空間格局變化不大,遼寧省境內中值區間城市在空間上略有收縮,由2006年的錦州市、遼陽市、鞍山市、營口市減少為鞍山市和營口市;山東省境內工業資源壓力較高城市數量增多,空間上向北擴展,在2006年基礎上增加了煙臺市,中值區間城市數量向西北部擴張,在原有基礎上增加了濱州市和德州市(見圖2)。

圖2 2006、2016年環渤海地區工業資源壓力空間分異圖Fig.2 Spatial distribution of industrial resource pressure in Bohai Rim region in 2006 and 2016

2.2 環渤海地區工業環境壓力的時空演化特征

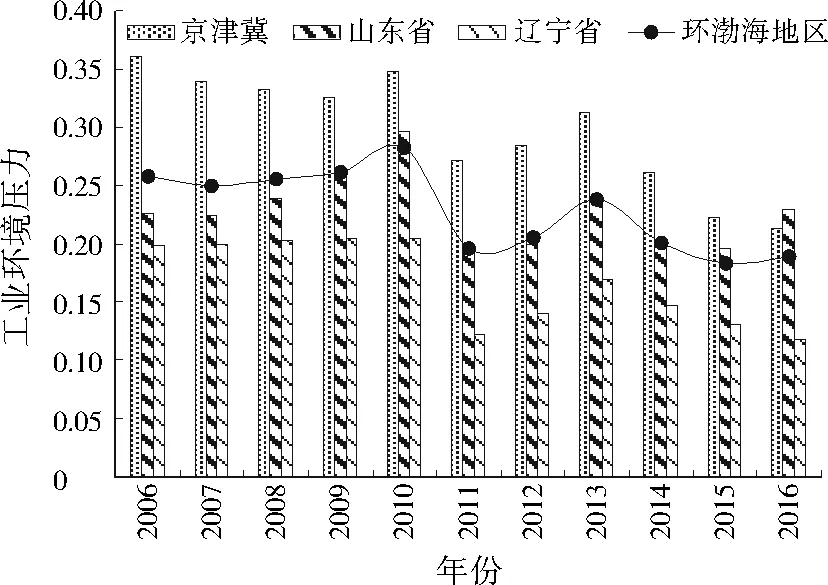

2.2.1 工業環境壓力波動下降,變化速率大于工業資源壓力

2006—2016年環渤海工業環境壓力整體呈波動下降態勢,年均減小2.63%。其中2007—2010年工業環境壓力不斷增大,2011年伴隨一系列節能減排措施的實施,環渤海地區及內部各區域工業環境壓力均出現大幅下降,2011—2013年工業環境壓力又出現反彈,之后隨著《山東省2013—2020年大氣污染防治規劃》《京津冀協同發展生態環境保護規劃》《遼寧省大氣污染防治行動計劃實施方案》等的頒布實施,工業環境壓力開始呈下降態勢。京津冀工業環境壓力最大,但降速很快,年均減小4.07%。京津冀重化工產業比重高,燃煤等能源消耗大,工業環境污染排放規模大。但隨著北京市非首都功能疏解,河北省有序推進電力、鋼鐵、水泥、陶瓷等超低排放改造,天津市大力推動精準治污,大幅削減了污染物排放。山東省工業環境壓力緩慢波動增長,是唯一工業環境壓力增大的次區域,這與其鋼鐵、石化、冶金等重工業的規模擴張有關。遼寧省工業環境壓力最小且呈波動下降態勢,年均降速4.08%(見圖3)。

圖3 2006—2016年環渤海地區工業環境壓力變化Fig.3 Change of industrial environmental pressure in Bohai Rim region from 2006 to 2016

總體來看,環渤海地區工業資源壓力呈緩慢波動上升的變化趨勢,增長率較低。工業環境壓力總體呈下降態勢,波動性和階段性特征明顯,多年平均值較工業資源壓力值大,變化率較工業資源壓力高。

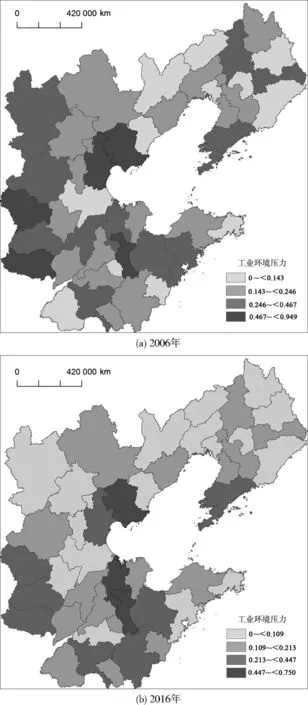

2.2.2 工業環境壓力呈“北低南高”的空間格局,空間差異逐漸增大

2006年工業環境壓力高值區主要分布在西部和南部,包括京津冀的天津市、唐山市、石家莊市、邯鄲市以及淄博市;工業環境壓力較高的城市也主要分布在環渤海西部和南部,包括京津冀的張家口市、保定市、邢臺市,山東省德州市、濱州市、濟寧市、濰坊市、青島市,以及遼寧省沈陽市、本溪市和大連市。這些城市石化、能源、紡織、裝備等制造業規模大,發展粗放,帶來嚴峻的環境壓力。2016年受工業結構轉型升級、空間布局調整等因素影響,工業環境壓力高值區空間分布向南部集中,主要分布在唐山市、錦州市和淄博市,較高值區也繼續向南集聚(見圖4)。

圖4 2006、2016年環渤海地區工業環境壓力空間分異圖Fig.4 Spatial variation of industrial environmental pressure in Bohai Rim region in 2006 and 2016

環渤海地區工業環境壓力空間分布與工業資源壓力基本吻合,但空間分布更廣泛,這與環境污染的空間流動和擴散性質有關。工業資源壓力空間分布的時間變化不顯著,空間分布黏性強,而工業環境壓力空間分布呈收縮態勢,逐步向唐山市、東營市、濱州市、濟南市、淄博市等重點城市收縮,這說明未來區域工業資源節約和治理的空間范圍廣、任務重,而工業環境污染物治理應加強高環境壓力城市的工業減排工作。

2.3 環渤海地區工業資源環境壓力的影響因素

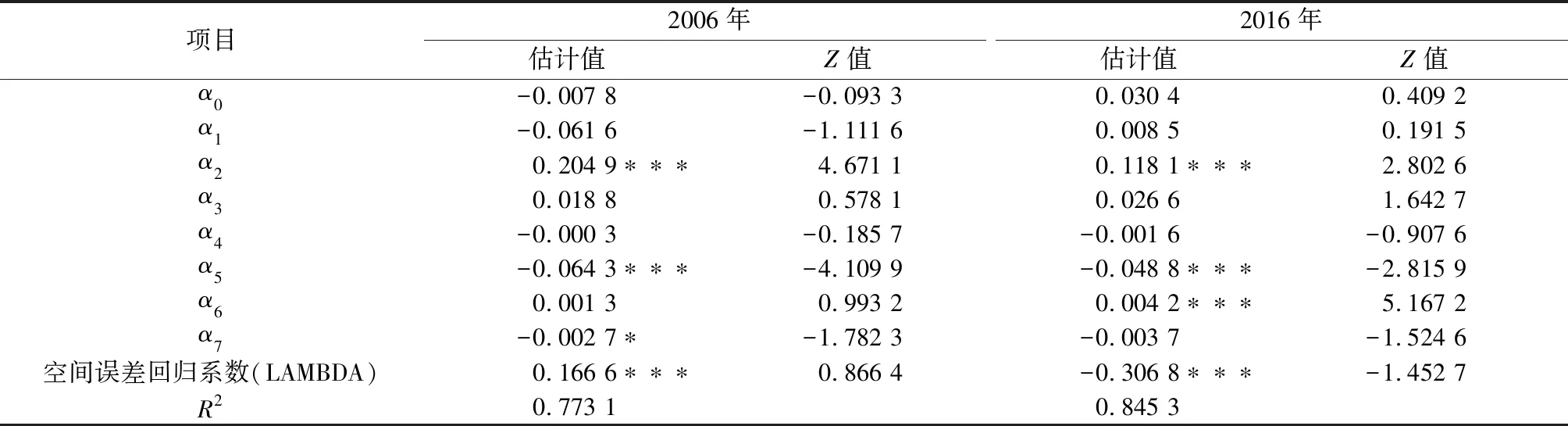

采用最小二乘法估計考慮空間相關性的約束模型,發現空間誤差的拉格朗日乘數比空間滯后的拉格朗日乘數在統計上更顯著,且空間誤差的穩健性比空間滯后的穩健性更顯著,故選擇空間誤差模型進行分析。工業資源環境壓力的空間誤差模型的R2均高于最小二乘法的擬合優度R2,說明考慮空間相關性后提高了模型擬合程度。

2.3.1 工業資源壓力的影響因素

由表1可以看出,工業總資產與工業資源壓力呈顯著正相關。這是因為環渤海地區工業集聚導致工業基礎設施建設投資規模擴大,對資源型生產要素投入保持有旺盛需求,表現為工業總資產增加與工業資源壓力的正向協同增大。兩者相關系數2016年較2006年有所下降,說明工業總資產變化對工業資源壓力增大的正向影響效應在降低,也印證在側供給改革背景下,工業生產要素配置水平逐步優化提升,粗放式發展模式發生轉變,資源壓力逐漸減小。

表1 環渤海地區工業資源壓力影響因素的空間誤差模型結果1)Table 1 Spatial error model results of influencing factors of industrial resource pressure in Bohai Rim region

外資占工業增加值比重2006年與工業資源壓力呈正相關,但不顯著,2016年與工業資源壓力呈顯著正相關。其與工業資源壓力的相關系數小于工業總資產,但仍對工業資源壓力增大具有一定拉動作用。這可能是因為2006年環渤海地區工業外資主要集中在化學原料和化學制品業、有色金屬冶煉、橡膠和塑料制品、汽車制造等行業,外資資源消耗的規模效應大于資源效率提升的帶動效應。

2006、2016年勞動生產率與工業資源壓力呈顯著負相關。這是因為系統高效的組織管理以及生產技術提升,會帶來資源配置水平和利用效率的提高[18]385,從而減少生產過程的資源投入,降低資源壓力。2016年勞動生產率與工業資源壓力相關系數減小,說明勞動生產率對工業資源壓力降低的邊際效應在下降。

環境規制2006年與工業資源壓力呈顯著負相關,2016年與工業資源壓力呈負相關,但不顯著。這是因為環境規制加強會導致生產過程和管理實踐的改變,有助于改善資源利用效率,進而降低資源壓力。但兩者相關系數較小,說明環境規制對工業資源壓力減小的推動作用較小。

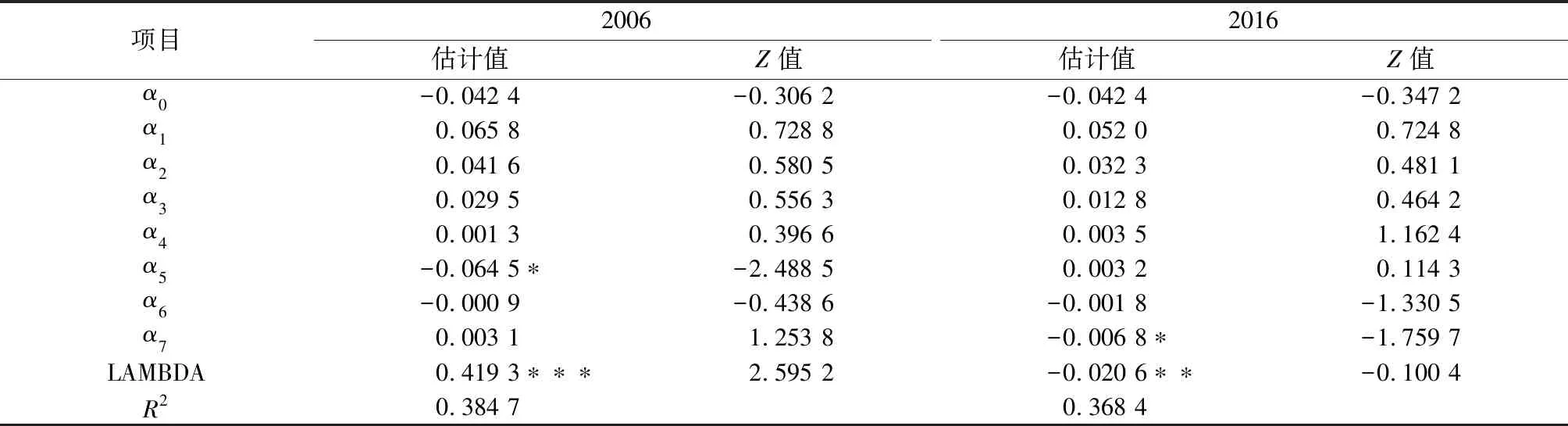

2.3.2 工業環境壓力的影響因素

由表2可以看出,2006年勞動生產率與工業環境壓力呈顯著負相關,是推動工業環境壓力降低的主要因素。這同勞動生產率與工業資源壓力的作用機制類似,主要通過生產組織和管理水平的提升、生產技術的創新等,減少環境污染物排放,進而促使工業環境壓力減小。2016年勞動生產率與工業環境壓力呈正相關,且不顯著,說明勞動生產率的正向環境邊際效應逐漸消失。

表2 環渤海地區工業環境壓力影響因素的空間誤差模型結果1)Table 2 Spatial error model results of influencing factors of industrial environmental pressure in Bohai Rim region

2006年環境規制與工業環境壓力呈正相關但不顯著,2016年與工業環境壓力呈顯著負相關。可能是因為初期以工業污染治理投資為代表的命令/控制型環境規制缺乏激勵機制,企業會產生環境治理“惰性”,使得環保投資的正效應大打折扣[22]76。隨著體制機制的不斷豐富,環境規制對工業環境壓力下降的正向影響顯現。

3 結論與建議

3.1 結 論

(1) 環渤海地區工業資源壓力緩慢波動增大,其中京津冀工業資源壓力最大,但增速較慢;山東省工業資源壓力次之,但增速最快;遼寧省工業資源壓力最小,增速最慢。工業資源壓力空間分異顯著,在空間上形成“一主四副”5個集聚中心。

(2) 環渤海地區工業環境壓力多年波動下降,變化速率大于工業資源壓力。其中京津冀工業環境壓力最大,遼寧省工業環境壓力最小,兩者多年均呈下降態勢,且降速較快;山東省工業環境壓力不斷增大,多年變化速率較慢。

(3) 2006年與工業資源壓力呈顯著正相關的指標為工業總資產,與工業資源壓力呈顯著負相關的指標為勞動生產率、環境規制;2016年與工業資源壓力呈顯著正相關的指標為工業總資產、外資占工業增加值比重,呈顯著負相關的指標為勞動生產率。2006年與工業環境壓力呈顯著負相關的指標為勞動生產率,2016年與工業環境壓力呈顯著負相關的指標為環境規制。

3.2 建 議

未來,環渤海地區應加強現有紡織服裝、造紙及紙制品等傳統工業的改造升級力度,著力化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、煉油、輪胎、煤化工等行業的過剩產能,加快發展能耗低、污染少的先進制造業和戰略性新興產業,提高資源利用效率和集約利用水平。加快體制機制創新、招商引資方式創新和管理模式創新,提高各類開放平臺發展質量,切實建成開放型經濟發展的先行區和高水平營商管理的示范區,增強優質外資集聚能力;改革招商引資評估考核體系,建立以創新、集約、綠色發展為導向的考核機制。加快綠色科學技術創新,加大資源節約和污染物減排等關鍵共性技術、工藝、設備的研發力度,努力構建高效、清潔、綠色、循環的綠色生產體系。健全環境保護法治體系,積極推進資源環境類法律法規制度的修訂,完善環境執法監督機制,以環境司法、排污許可、損害賠償等落實企業主體責任,加強信息公開,推進公益訟訴,強化綠色金融等市場激勵機制,形成政府、企業、公眾共治的環境治理體系。