云朵變白紙

2021-08-05 09:23:47

少年博覽·小學低年級 2021年3期

在“詩仙”李白告別好朋友汪倫的地方——桃花潭(tán)水邊,有一座宣紙制造廠,工廠里有一位手藝人周東紅叔叔。

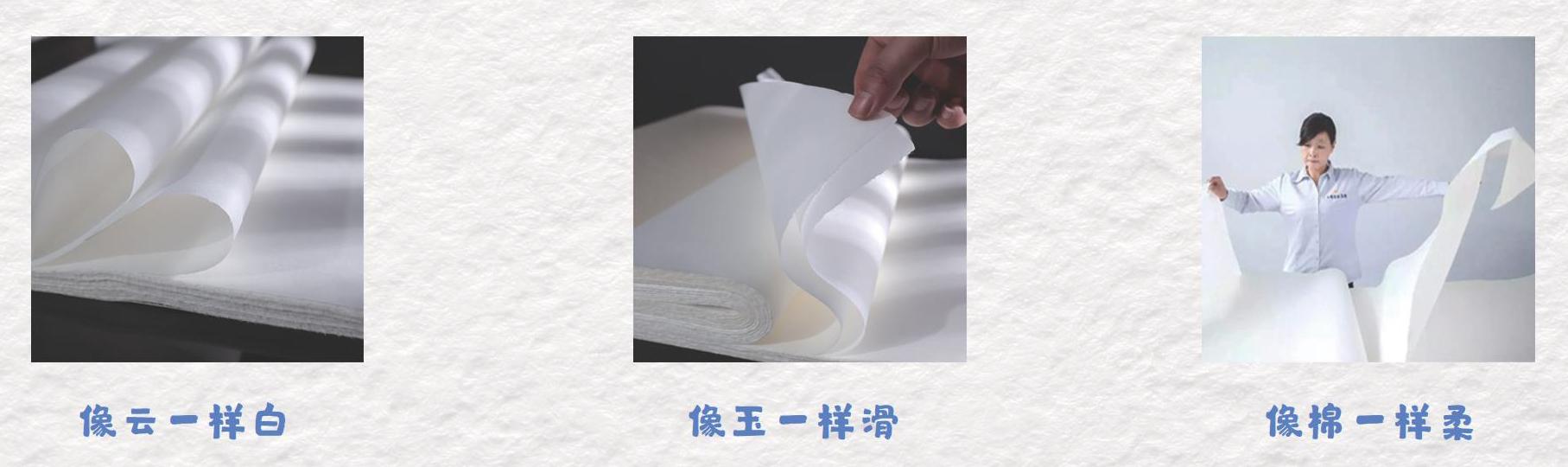

當風拂(fú)過山林,水面漾(yàng)起波紋,云朵投下影子,宣紙似乎就從那云朵里變出來了。涇縣宣紙源自唐朝,被列為“人類非物質文化遺產”。

在安徽省涇縣,家家有撈(lāo)紙水槽(shuǐcáo),人人有造紙絕技。人們采集造紙的原材料——青檀(tán)樹皮和沙田稻草,用高溫來蒸煮(zhēngzhǔ),在陽光下晾曬(liàngshài),經風雨里浸泡(jìnpào)……這是宣紙進入工廠前的“特種訓練”。

一張古老的宣紙要經過300多天、18個環節、108道工序,才能和人們見面。如果108道工序是108位“梁山好漢”,那么,高超的撈紙工就是“豹子頭”林沖,武藝高強、以一敵百。他們需要長時間在水槽中站著,雙手泡在渾濁(húnzhuó)的藥水里,身上都要長出水草啦。

兩位撈紙工抬起竹簾,飛速放入紙漿(zhǐjiāng)池中,左邊抄一下,右邊抄一下。把抄在簾床上的紙漿取下來后,就是宣紙最初的樣子。周叔叔所在的工廠,能生產100多種宣紙。工人必須掌握(zhǎngwò)100多種技術要領,熟悉(shú xi)100多種水漿動態,練就100多種撈紙手感……

經過周叔叔雙手撈出的紙,數量超過千萬張,沒有一張不合格。一個微小的水皺(zhòu)、水泡和水洞,都是他的“敵人”。偌大(ruòdà)的造紙工廠,只有周叔叔能撈出最薄的紙,也能撈出最厚的紙。

周東紅叔叔在宣紙文化園當過宣傳員,參與過宣紙材質郵票(yóupiào)的研究,去清華大學學習過,榮獲了首屆“大國工匠”的榮譽,還上過中央電視臺《大國工匠》的紀錄片……真了不起!正因為有了他,我們才能看見“云朵變白紙”的奇跡(qíjì)!