影像中的“百年奮斗路”

文 《法人》全媒體記者 劉佳佳

回首黨的百年征程,波瀾壯闊、無限榮光。站在中國社會發展新時代起點上回望中國電影,一幕幕震撼影像飛馳而過。

相關數據顯示,中國電影票房連續多年以30%以上增速高歌猛進,已能夠和美國好萊塢正面征戰。在本土,中國電影市場占有率已超過50%,多年來穩居世界電影票房亞軍。2020 年,中國電影總票房首次超越北美市場,躍居全球票房首位,成為世界電影發展的主引擎。

喚醒電影人社會責任感

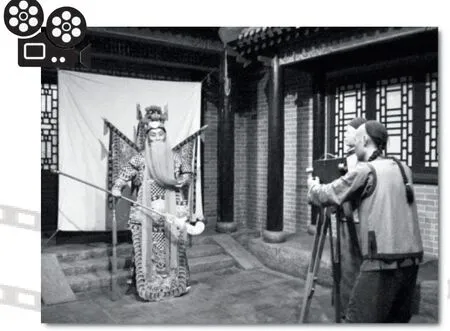

中國電影誕生于家國危難之時。1905 年,京劇電影《定軍山》宣告了中國電影的開端。1905年—1931 年間,涌現出鄭正秋和張石川等第一代中國電影人。20 世紀20 年代,好萊塢一時稱霸上海電影市場,后在“初代電影人”的努力下,中國電影于20 年代進入第一個繁盛時期。

《定軍山》是中國人自己拍攝的第一部電影

1922 年,鄭正秋和張石川在上海創辦明星影片公司(以下簡稱“明星公司”)。1922 年—1937年間,該公司共拍攝影片200 余部。1931 年,明星公司拍攝了中國第一部有聲片《歌女紅牡丹》,中國電影自此“開口說話”。

作為中國早期獨立電影公司,明星公司出品了很多經典作品:《空谷蘭》(1925)的家庭倫理情節令人難忘;連拍18 集續集的《火燒紅蓮寺》(1928)輝煌一時;《姊妹花》(1934)因批判社會引發轟動;《孤兒救祖記》(1923)幫助公司擺脫了經濟困境。

因《孤兒救祖記》票房大獲成功,民族企業家紛紛投資開辦電影公司。相關數據顯示,1922年—1926 年間,全國各地開辦電影公司175 家,僅上海就有140 家。

1932 年初,淞滬戰爭爆發。大敵當前,喚醒民眾成為中國電影人不可回避的歷史責任。30 年代伊始,包括鄭正秋和張石川在內的“初代電影人”邀請革命熱血青年加入電影創作,自此中國共產黨人將啟蒙與救亡的時代主題搬上銀幕。五四運動后,中國電影逐漸改變題材方向,走上嚴肅藝術的創作大道。

1933 年,著名導演、劇作家、教育家、社會活動家洪深對中國電影作過如下總結:“這一年,中國只出品了66 部影片,但已經很明顯地從頹廢、浪漫的題材羈絆中掙脫出來,走上了一條新的道路。”

在中國老電影中,公認的經典作品包括膾炙人口的社會寫實片《神女》(1934)、《漁光曲》(1934)、《新女性》(1934)、《桃李劫》(1934)、《大路》(1935)、《馬路天使》(1937)、《十字街頭》(1937)、《一江春水向東流》(1947)、《萬家燈火》(1948)、《烏鴉與麻雀》(1949),以及制作精美的藝術電影《小城之春》(1948),專業程度很高的喜劇片《假鳳虛凰》(1947)、《哀樂中年》(1949)、《太太萬歲》(1947)。

這個時代,喚醒了電影人的社會責任感,一批優秀導演,如蔡楚生、吳永剛、孫瑜、費穆、沈西苓、沈浮、袁牧之、桑弧等脫穎而出,誕生了轟動一時的明星阮玲玉、黎莉莉、王人美、金焰、趙丹、周旋、白楊、石揮,聯華、文華兩大電影公司的中樞地位由此奠定。這一代的電影人,將時代精神融入創作中,與民族命運緊密結合。

“十七年”的飛躍發展

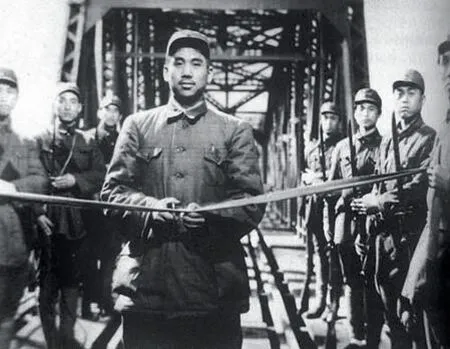

1949 年4 月,國家電影局成立,袁牧之擔任首任局長。同月,新中國第一部故事片《橋》攝竣。這兩件大事,共同構筑起了新中國電影的標桿。1949 年-1966 年間,中國電影在學界被稱為“十七年”時期。

1951 年,全國20 多個城市舉辦了國產新片展覽月,放映了《橋》(1949)、《白毛女》(1950)、《新兒女英雄傳》(1951)、《翠崗紅旗》(1951)等26部新片,觀影踴躍、盛況空前。《中華女兒》(1949)和《趙一曼》(1950)還走出了國門,在國際電影節上大放異彩、頻頻得獎。

翠姨聽了許多別人家的評論。大概她心里邊也有些不平,她就問我不讀書是不是很壞的,我自然說是很壞的。而且她看了我們家里男孩子,女孩子通通到學堂去念書的。而且我們親戚家的孩子也都是讀書的。

新中國第一部故事片《橋》

1954 年,中國開始引進外國電影,公開放映一批意大利新現實主義影片。1956 年,又先后舉辦了“日本電影周”“法國電影周”“蘇聯電影周”“埃及電影周”及“南斯拉夫電影周”。國際電影文化的交流,增進了各國人們的相互了解和友誼,也為中國電影增加了一個特殊片種——譯制片。

1957 年,文化部在北京工人俱樂部隆重舉辦了一次頒獎大會,獎勵1949年—1955年間攝制的、包括香港電影在內的69 部優秀影片和481 位電影工作者,這是新中國成立以來第一次給電影評獎。

1959 年,中國電影迎來一個創作高峰。新中國成立十周年之際,文化部從當年完成的82 部故事片中選出35 部參加國慶十周年新片展覽月,18部獻禮片脫穎而出。包括《林家鋪子》《青春之歌》《五朵金花》《萬水千山》《我們村里的年輕人》《林則徐》等在內的優秀國產影片,標志著新中國電影登上了一個新高峰。

1962 年,水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》在第4 屆法國安納西國際美術電影節獲得大獎。該片以極具特色的民族風格在國際影壇一展風采,增添了中國電影人的信心。

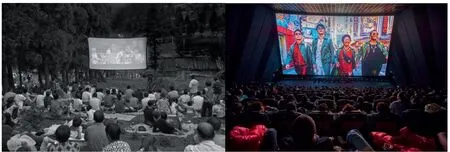

從露天電影到現代化影院,觀影環境發生了翻天覆地的變化

1963 年前后,新中國電影又迎來第二個創作高峰。《甲午風云》(1962)、《李雙雙》(1962)、《農奴》(1963)、《野火春風斗古城》(1963)、《小兵張嘎》(1963)、《獨立大隊》(1964)、《舞臺姐妹》(1964)等一大批優秀影片集中出現在這個時段。

“十七年”時期,涌現的優秀電影人被學界稱為“第三代導演”。其中,被廣泛提及的是“四大帥”和“南謝北謝”。“第三代導演”受蘇聯電影、意大利新現實主義電影和本土戲劇傳統影響頗深,對中國電影繁榮發展功不可沒。

值得一提的是,中國電影“硬件基礎”在“十七年”時期飛躍發展。1949 年—1965 年間,全國放映單位從400 多個發展到20363 個,其中農村放映隊9835 個;電影觀眾人次從4700 萬發展到46.3。尤其是輕便16 毫米放映機,讓偏遠鄉村農民足不出戶看到電影,成就中國電影業的傳奇。與此同時,新中國還建立了規模較大、設備先進的洗印廠、膠片廠,電影工業初具規模。

中國電影在國際大放異彩

十年禁錮,萬馬齊喑。隨著1978 年十一屆三中全會的召開,中國電影迎來復興。1979 年,中國“第四代電影人”登場,給電影界帶來一個前所未有的名詞:學院派。其中,“第四代導演”以獨特風格沖破中國電影創作中根深蒂固的戲劇因素,開始追求“鏡頭語言”革命。“大時代中的小故事”,就是“第四代導演”作品的公認標簽。

女性導演的涌現也是這個時代的特色之一,如張暖昕的《青春祭》(1985)、陸小雅的《紅衣少女》(1984)、黃蜀芹的《人.鬼.情》、史蜀君的《女大學生宿舍》(1983)、王君正的《山林中的頭一個女人》(1986),都以鮮明的女性視角獨樹一幟。

與“第四代導演”并行的,還有被學界稱為“第五代導演”群體。在此時期,中國電影登上另一個高峰,走向國際舞臺,成為世界焦點。代表作品是《一個和八個》(1983)、《黃土地》(1984)、《盜馬賊》(1985)、《黑炮事件》(1985)、《絕響》(1985)、《大閱兵》(1986)、《孩子王》(1987)、《紅高粱》(1987)等影片。

1986 年,張凱歌導演的《黃土地》獲法國南特電影節最佳攝影獎;1987 年,張藝謀導演的《紅高粱》獲柏林電影節金熊獎;1990 年,張藝謀導演的《菊豆》首開大陸電影角逐奧斯卡最佳外語片獎先河;1991 年,《大紅燈籠高高掛》獲威尼斯電影節銀獅獎,后再度入圍奧斯卡;1992 年,《秋菊打官司》獲威尼斯電影節金獎。陳凱歌以《霸王別姬》榮獲戛納電影節金棕櫚獎,亦入圍奧斯卡;1994 年,張藝謀導演的《活著》獲戛納評委會獎。

此外,田壯壯導演的《藍風箏》在東京電影節奪魁,李少紅導演的《血色清晨》《四十不惑》《紅粉》,劉苗苗導演的《雜嘴子》,寧瀛導演的《找樂》《民警的故事》,何平導演的《雙旗鎮刀客》《炮打雙燈》等影片,連續在歐亞各大電影節參賽并獲獎。可以說,“第五代導演”群體使中國電影在國際影壇大放異彩。

商業大片迎來“票房巔峰”

隨著改革逐漸深化,中國電影市場開始向全世界開放。這個時期,進口影片分賬概念被引入。1999 年,中國還誕生了第一個專業電影頻道CCTV—6。此外,“第六代導演”應運而生。

相比“第五代導演”聚焦傳統文化和中國農村,“第六代導演”更關注現實和城市。其中的代表作是《淹沒的青春》(1994)、《冬春的日子》(1994)、《周末情人》(1994)、《頭發亂了》(1995)《長大成人》(1995)、《伴你高飛》(1999)、《美麗新世界》(1999)、《洗澡》(1999)、《過年回家》(1999)、《小武》(1999)等影片。馮小剛導演的《甲方乙方》(1997)、《不見不散》(1998)等賀歲片,改變了進口影片的“票房霸主”地位,使中國電影票房成績連年反超進口影片,邁入商業大片時代。

2001 年,“院線制”建設規劃被提上議程。從2002 年到2004 年,中國建成36 條電影院線,加入影院數量已達1188 家,銀幕數為2396 塊。隨著此后的不斷擴建,到2020 年全國銀幕總數達75581 塊。

電影博物館中國電影展區

電影博物館里的中國電影展區

邁入21 世紀,中國電影發展方向更加市場化,計劃經濟時代所形成的產、供、銷關系面臨重新“洗牌”。電影行業打破了國有企業單一主體,民營資本和境外資金開始涌入,模式從制片業逐步擴展到發行放映業,并呈現多元化趨勢。

2001 年,華語電影《臥虎藏龍》沖進奧斯卡,斬獲多個獎項。2001 年—2003 年間,海外、本土雙重投資背景的《大腕》《英雄》《天地英雄》《手機》相繼問世,其中《英雄》贏得2.5 億票房。2004 年,《十面埋伏》《可可西里》《天下無賊》及《功夫》在中國電影票房榜上分別占據了前四名。

這個時期,中國電影洋溢著商業氣息,同時兼具藝術審美,推動中國電影工業走向成熟。此外,中國電影更為成熟的一個標志是系列電影的出現,如《捉妖記》系列、《戰狼》系列和《唐人街探案》系列。

綜觀中國電影近年來的票房成績,數據顯示,逾10 億的國產電影超過50 部。中國電影票房排名前10 的電影,9部是國產電影。2011 年,中國電影總票房為131 億,2015 年增加到441 億。2018 年-2019 年,中國電影票房連續超過600 億。目前,中國電影票房榜首為吳京導演的《戰狼2》,斬獲票房57 億;光線傳媒的動畫片《哪吒之魔童降世》收獲50 億票房,郭帆導演的《流浪地球》獲46 億票房,同時宣告中國硬科幻大片到來。

2020 年,新冠肺炎疫情突如其來,在全球陷入恐慌環境下,中國率先控制住了疫情,中國電影得以在全球范圍內率先復工。去年,年度票房超過200 億,成為全球票房冠軍。

建黨百年,影像中國,中國電影始終與國家、民族命運相連。百年間,中國電影傳承著家國情懷、表達著民族精神面貌、訴說著民眾的情感需求。見證了中國的多次蛻變,成為國際文化交流的一張軟實力名片。