加強河道治理的措施

王昊

(深圳市廣匯源環境水務有限公司,廣東 深圳 518000)

1 河道治理

河道治理主要指對河道區域進行管控,在實現河道的防洪、排澇以及引水等功能的同時,對河道生態系統采取恰當措施,使其恢復至健康完整的狀態。河道治理可對中國人民群眾生活質量產生直接影響,因此其在生態理念中具有重要地位。

2 河道治理的必然性

首先,目前中國經濟發展已到達一定程度,因此有能力、有條件進行河道治理,實現生態河道;其次,生態河道不僅能夠體現人與自然之間的和諧性,還能為人與自然的協調發展提供保障作用;最后,河道治理是一項有利于后代的偉大工程,可以保護環境,為后代提供良好的生存環境。因此,河道治理具有必然性。有關部門應在保護環境的基礎上,提升河道治理工程質量,加強其社會與經濟效益。

3 河道治理原則

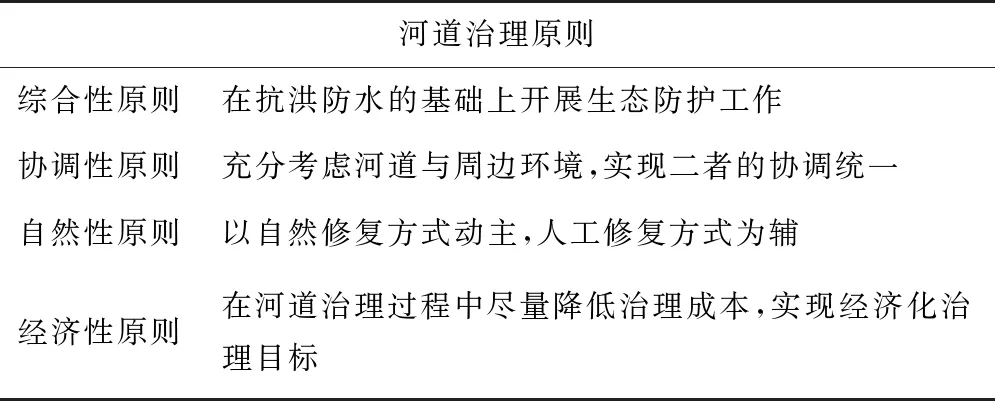

有關部門不可盲目開展河道治理工作,而是應遵循一定原則與標準,以此實現生態河道環境。結合相關資料,文章總結出以下幾項河道治理原則(如表1所示)。

表1 河道治理原則表

4 目前河道治理中存在的問題

為響應生態文明理念、保障人民群眾生活質量,有關部門已積極開展河道治理工作,但在實際治理過程中依舊存在許多問題。結合相關資料,文章總結出以下需要解決的河道治理問題。

4.1 水源污染嚴重

水源污染嚴重在河道治理中屬于常見問題。隨著中國城市化建設的持續推進與工業水平不斷發展,河道污染已到達一定程度。其中,建筑物與水源的距離正在不斷縮減,因此部分居民將各類生活垃圾投入河道,導致河道受到污染,生態環境被嚴重破壞。而工業對河道造成的污染最為強烈,經過處理的廢水工廠多是將其排放至河道。此類做法對河道自凈功能產生影響,使城市水源質量銳減。如若未及時杜絕該種行為,群眾生活質量將持續下降,甚至干擾到日常用水。

4.2 河道淤積

首先,因多方面因素影響,河道水土流失嚴重,導致下游河床發生淤積;其次,河道護岸結構與河道治理要求不符;再次,因城市經常開展擴建道路、修建房屋等工程,需要占用河網,所以河網面積正在迅速縮減,導致人民群眾生活質量、水資源儲存量下降,甚至對河道基本功能產生嚴重影響。

5 河道治理措施

5.1 恢復河道生態

該項措施可劃分為以下幾點:①修復河岸植被。首先,有關部門應選擇能夠恢復、鞏固河道生態系統以及適宜栽種的植被。其次,將其種植在河道支流河岸等區域,使其充當緩沖帶,對河岸附近的生物提供保護作用。②修復河道形態。主要指修復河岸上的淺灘與深塘,其不僅有助于形成水紊流,而且對提升河道生物多樣性具有促進作用。③生態化改造。目前,硬質性河床已對河流自然生態系統產生嚴重影響,因此為恢復河道生態功能,相關單位必須針對河底進行生態化改造。在實際改造過程中,工作人員應對河床防沖功能、水質凈化以及營造生態環境等方面進行綜合考慮,并滿足地表水與地下水的相互補給。以此為基礎,工作人員應對硬質河床進行拆除,并建立砂卵石河床。與此同時,工作人員應結合駁岸改造對河道斷面形式進行調整,充分體現主河槽與河灘地之間存在的區別。此外,為避免駁岸存在安全風險,工作人員應通過設置干砌石,為其提供基本保障。④駁岸生態化。駁岸結構若為漿砌石等硬質結構,將導致河道岸線缺少自然生態特征,其不僅能夠對地下水與地表水相互補給產生影響,而且還會對旱季基流補給產生干擾。因此,為恢復河流生態,相關單位必須對駁岸實施生態改造,以此為河流生物提供良好的棲息環境。在實際改造過程中,工作人員可以采取“裝配式生態擋墻+多孔生態護坡”等駁岸材料。

5.2 多樣化河道設計

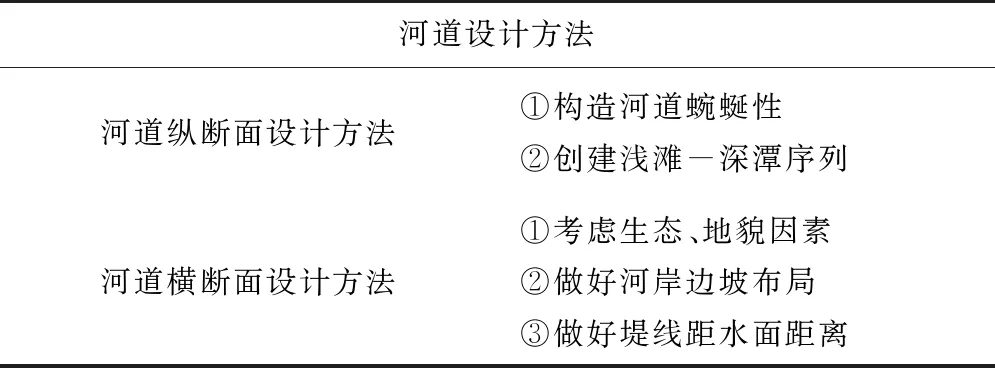

在河道設計過程中,設計人員應從多個角度出發,結合多種設計方式與實際情況進行設計。在結構設計中,可以采取縱斷面設計方法與橫斷面設計方法(如表2所示)。科學利用縱斷面設計方法不僅能夠提升河道棲息地質量,還能夠有效減少河道治理工程成本,并形成急流與緩流,豐富生物群落。而科學利用橫斷面設計方法能夠加強河道邊坡布局的合理性、堤線與水面之間的距離。

表2 河道設計方法表

此外,在護岸結構設計中,應對河流生物生存環境與繁殖環境給予高度重視。例如:根據蛙類與河流特點,設計出適宜蛙類生存的兩棲護岸。目前,中國在河道治理中所采用的護岸結構多是石籠網護岸,該種護岸結構包括柔性護岸結構與直立式護岸結構等,具有自凈等多項功能,對河道治理具有積極的促進作用。

5.3 加強防護

在河道治理中,岸坡防護具有重要地位,其主要指對河道岸坡進行設計。首先,在實際設計過程中,如果岸坡原始形態符合生態要求,則應避免對其造成影響,或在保持其原貌的基礎上,輕微改動局部區域。其次,應避免使用混凝土等護坡形式,雖然此類護坡具有極強的抗沖擊、抗沖刷能力、使用壽命長,但其并非適用于任何岸坡設計。正確做法應是結合實際河道情況,科學選擇護坡形式。目前,已得到廣泛應用的護坡如下:石材護坡、木材護坡、植物護坡。石材護坡應首選卵石等天然石材,該種護坡形式有利于河道中的微生物生存,其可附著在石材表面進行繁殖等活動,而石材之間存在的縫隙能夠充當其余生物的棲息地,顯著改善河道生物的生存環境;木材護坡包括木樁柵欄等護坡形式,此類護坡極易被微生物附著,但抗沖刷能力較差;植物護坡在護坡形式中具有重要地位,其不僅可以為河道生物提供最優質的棲息環境,還能夠對河道治理產生積極影響。

5.4 構建植物群

通過在河流中種植水生植物能夠有效凈化水質,其原理如下:多數水生植物能夠大量吸收營養物質或將有害物質轉化為無害物質,從而達到凈化水質的目的。因此,相關人員應該在受到污染的水體中種植具有凈化能力的水生植物,使其利用自身的特殊功能,將水中的有害物質降解或者吸收到體內,從而達到有效凈化水質、美化環境的目的。此類做法不僅與中國國情相匹配,而且還具有成本較低、綠化環保等多項優勢,具有極強的應用價值。此外,在對其進行構建時,相關人員必須嚴格遵循以下原則:①與城市防洪要求相匹配,為城市防洪提供基本保障;②圍繞植物造景與鄉土樹種,并突出強調環境效果;③必須充分結合實際地理環境,打通河道兩岸的同時,滿足社會多元化功能需求;④謹慎處理城市用地、城市交通、建筑與河道之間的關系,爭取實現“生態走廊”的建設;⑤充分加強生態效益與社會效益等,為其可持續發展提供保障。

6 結語

綜上所述,生態環境對群眾生活質量具有直接影響,因此,應加強河道治理力度,采取恰當措施,爭取優化全國河道水質。基于此,群眾生活質量將全面提升。