橡膠樹靈芝莖腐病病原菌鑒定及其生物學(xué)特性測定

胡真臻 李增平 單金雪 張宇 熊秋雨 吳如慧

摘 ?要:在海南省澄邁等地的橡膠樹林地發(fā)現(xiàn)一種新的莖腐病,由靈芝屬的一種木腐菌侵染橡膠樹活立木的莖干引起,株發(fā)病率約為1%~2%,田間發(fā)生莖腐病的斷干橡膠樹植株,新抽枝條上的葉片失綠,無光澤,變黃后脫落,后期樹冠稀疏,生長不良、枯枝,病樹莖干木質(zhì)部組織白腐,重病植株整株枯死。對該病害的病原菌進(jìn)行致病性測定、形態(tài)學(xué)特征鑒定,并建立ITS、LSU和SSU多基因系統(tǒng)發(fā)育樹。結(jié)合形態(tài)學(xué)鑒定和多基因系統(tǒng)發(fā)育樹鑒定結(jié)果,海南橡膠樹靈芝莖腐病的病原菌鑒定為南方靈芝[Ganoderma austral (Fr.) Pat.]。生物學(xué)特性測定結(jié)果表明,該菌的菌絲最適生長條件為:溫度30?℃,pH 6.0,黑暗條件,馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)培養(yǎng)基培養(yǎng)。

關(guān)鍵詞:橡膠樹;莖腐病;南方靈芝;生物學(xué)特性

Abstract: A new stalk rot disease was found in rubber forests in Chengmai, Hainan Province. It was caused by a wood rot fungus of Ganoderma infecting the stems of live rubber trees. The incidence rate of the plant was about 1%-2%, which occured in the field. When rubber trees were infected by this stem rot disease, the leaves on the newly extracted shoots were chlorotic, dull, and fell off after yellowing. Later the crowns were sparse, poor growth, branches dead, and tissues of diseased stem xylem white rot. Some plants die when they were seriously ill. The pathogenicity and morphological characteristics were determinated, and the ITS, LSU and SSU multigene phylogenetic trees were established. Results showed that the pathogen causing stem rot of Hevea brasiliensis was Ganoderma austral (Fr.) Pat. Tests on biological characteristics showed that the optimum identified growth conditions for G. austral were 30?℃, pH 6.0, continuous darkness, PDA.

Keywords: Hevea brasiliensis; stem rot; Ganoderma austral (Fr.) Pat.; biological characteristics

橡膠樹(Hevea brasiliensis)為大戟科橡膠樹屬的產(chǎn)膠熱帶作物,原產(chǎn)于巴西的亞馬遜森林,所產(chǎn)的天然橡膠是重要的國防戰(zhàn)略物資。中國的橡膠種植區(qū)主要分布在海南、福建、云南、廣東、廣西等省(區(qū))[1-2]。2004年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,橡膠樹上發(fā)生的病害有117種,危害較重的病害有南美葉疫病、季風(fēng)性落葉病、白粉病、炭疽病、棒孢霉落葉病、紅根病和褐根病等[2]。近年來又在印度尼西亞、馬來西亞和泰國等地發(fā)生一種危害嚴(yán)重的擬盤多毛孢葉斑病[3],此外還發(fā)現(xiàn)有回枯病[4]、毛色二孢葉斑病等新病害[5]。

海南是我國天然橡膠的主產(chǎn)省份之一,屬于典型的熱帶季風(fēng)氣候,每年7—9月的臺風(fēng)常發(fā)季節(jié)期間,臺風(fēng)會吹斷許多橡膠樹,形成大量傷口,而枝條、莖干上的斷口為一些種類的病原靈芝菌的侵染和定殖創(chuàng)造了良好條件[6]。筆者在對海南省澄邁等地的橡膠樹林地進(jìn)行病害調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)靈芝屬的一種木腐菌侵染橡膠樹活立木的莖干引起莖腐病,株發(fā)病率約為1%~2%,重病植株整株枯死,取名為橡膠樹靈芝莖腐病,而有關(guān)靈芝屬真菌引起的橡膠樹莖腐病尚未見相關(guān)的文獻(xiàn)報道。

本研究對此靈芝菌引起的橡膠樹莖腐病進(jìn)行研究,分離出病原菌進(jìn)行致病性測定,利用形態(tài)學(xué)、分子生物學(xué)方法對其種類進(jìn)行鑒定,完成柯赫法則,然后對該種病原靈芝菌進(jìn)行了生物學(xué)特性的初步研究,以期后續(xù)為進(jìn)一步研究該病害的發(fā)生流行規(guī)律及有效的防控策略提供理論依據(jù)。

1 ?材料與方法

1.1 ?材料

1.1.1 ?擔(dān)子果來源地 ?擔(dān)子果于2017年9月從海南省澄邁縣、儋州市、保亭縣、定安縣等地的發(fā)病橡膠樹采集。

1.1.2 ?培養(yǎng)基 ?馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)培養(yǎng)基、Ricard培養(yǎng)基、燕麥培養(yǎng)基、馬鈴薯蔗糖瓊脂(PSA)培養(yǎng)基、橡膠樹莖干煎汁培養(yǎng)基、玉米培養(yǎng)基[7]、木屑培養(yǎng)基[8]。

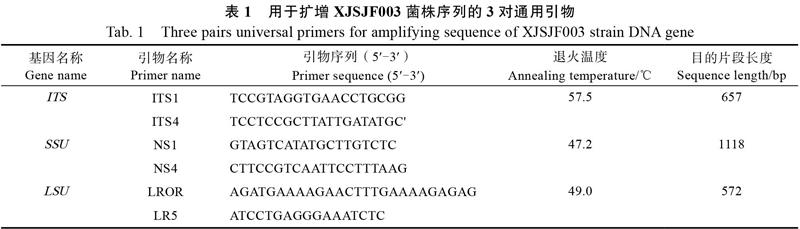

1.1.3 ?試劑、實驗器材及儀器 ?OMEGA FungalDNA Kit,2Taq-Mixture,OMEGA Extraction Kit,DNA Marker、通用引物(見表1)。打孔器(5?mm),Olympus BX 51顯微鏡。

1.1.4 ?技術(shù)支持 ?引物合成、PCR產(chǎn)物測序由生工生物工程(上海)股份有限公司完成。

1.2 ?方法

1.2.1 ?菌株的獲得 ?先用無菌棉蘸取70%的酒精擦拭新鮮的擔(dān)子果表面,使用手術(shù)刀削除分離部位的外層菌肉,后切取少量內(nèi)層的菌肉接到PDA培養(yǎng)基上,在28?℃恒溫下培養(yǎng),挑取可能的菌株進(jìn)行進(jìn)一步分離純化,根據(jù)菌落形態(tài)篩選符合的菌株,篩選獲得XJSJF003菌株,將該菌株擴繁和保存,作為研究菌株進(jìn)行后續(xù)相關(guān)研究[7]。

1.2.2 ?接種體的制備 ?將純化后的XJSJF003菌株菌落接種在已滅菌的袋裝木屑培養(yǎng)基中,在室溫下黑暗培養(yǎng)20?d左右,菌絲長滿木屑培養(yǎng)基的表面便可進(jìn)行接種。空白對照為接入空白PDA培養(yǎng)基塊的木屑培養(yǎng)基。

1.2.3 ?致病性測定和擔(dān)子果誘導(dǎo) ?參考吳如慧等[9]的方法,將1.2.2制備好的已接種XJSJF003菌株的木屑培養(yǎng)基接種在海南大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院教學(xué)基地培育的2年生‘7-33-97橡膠樹芽接幼樹上。設(shè)置5個重復(fù),對照株用1.2.2制備的空白木屑培養(yǎng)基。接種后每隔7?d對苗木長勢和侵染情況進(jìn)行觀察,并拍照記錄。另挑取XJSJF003菌株純化后的菌絲塊放置于已滅菌的瓶裝木屑培養(yǎng)基中,28?℃下培養(yǎng),待菌絲長滿瓶內(nèi)培養(yǎng)基表面后,開蓋放置于保濕器中誘導(dǎo)擔(dān)子果,然后定時觀察擔(dān)子果的生長情況,并拍照記錄。

1.2.4 ?病原菌的鑒定 ?形態(tài)鑒定。描述采集的擔(dān)子果樣本的宏觀特征,通過顯微鏡觀察并測量病原菌的顯微結(jié)構(gòu)并拍照,描述擔(dān)子果的顯微結(jié)構(gòu),通過宏觀特征和微觀結(jié)構(gòu)結(jié)合資料對比鑒定[10]。

分子鑒定。提取XJSJF003菌株的DNA,參考邢佳慧等[11]、袁濱等[12]、Abbot等[13]文獻(xiàn),用3對通用引物擴增ITS、LSU和SSU基因的片段(表1)。獲得PCR產(chǎn)物經(jīng)瓊脂糖凝膠電泳檢測有條帶,后進(jìn)行切膠回收目的片段,純化后進(jìn)行測序。獲得的PCR產(chǎn)物測序結(jié)果上傳到NCBI上,進(jìn)行BLAST比對分析,并從GenBank中下載部分靈芝屬及其他屬中同時含有ITS、LSU、SSU基因的菌株,將它們的3種基因用SequenceMatrix軟件串聯(lián),用MEGA 7.0軟件對串聯(lián)片段序列進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)育分析,使用鄰接法(neighbor joining method)建立系統(tǒng)進(jìn)化樹分析鑒定XJSJF003菌株。

1.2.5 ?生物學(xué)特性測定 ?從溫度、光照、pH、不同培養(yǎng)基4個維度進(jìn)行生物學(xué)特性的測定,培養(yǎng)6 d的XJSJF003菌株用打孔器從菌落的邊緣打取菌餅,然后將菌餅接種在不同供試培養(yǎng)基上進(jìn)行培養(yǎng),6?d后測量菌落直徑。每種培養(yǎng)條件設(shè)置3個重復(fù)。溫度、光照、pH實驗均使用PDA培養(yǎng)基。

(1)不同培養(yǎng)基:PDA培養(yǎng)基、Ricard培養(yǎng)基、燕麥培養(yǎng)基、PSA培養(yǎng)基、橡膠莖干煎汁培養(yǎng)基、玉米培養(yǎng)基,28?℃培養(yǎng)。

(2)溫度:設(shè)置15、20、25、28、30、35、37?℃,并在黑暗條件下培養(yǎng)。

(3)光照:設(shè)置完全黑暗、持續(xù)光照、12 h光暗交替,28?℃培養(yǎng)。

(4)pH:用1 mol/L NaOH和1 mol/L HCl調(diào)節(jié)pH,pH分別設(shè)置2、3、4、5、6、7、8、9,28?℃培養(yǎng)。

1.3 ?數(shù)據(jù)處理

利用Excel 2019軟件統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行基礎(chǔ)分析,利用SAS 9.1軟件Duncans multiple range test進(jìn)行數(shù)據(jù)差異顯著性分析。

2 ?結(jié)果與分析

2.1 ?病害癥狀

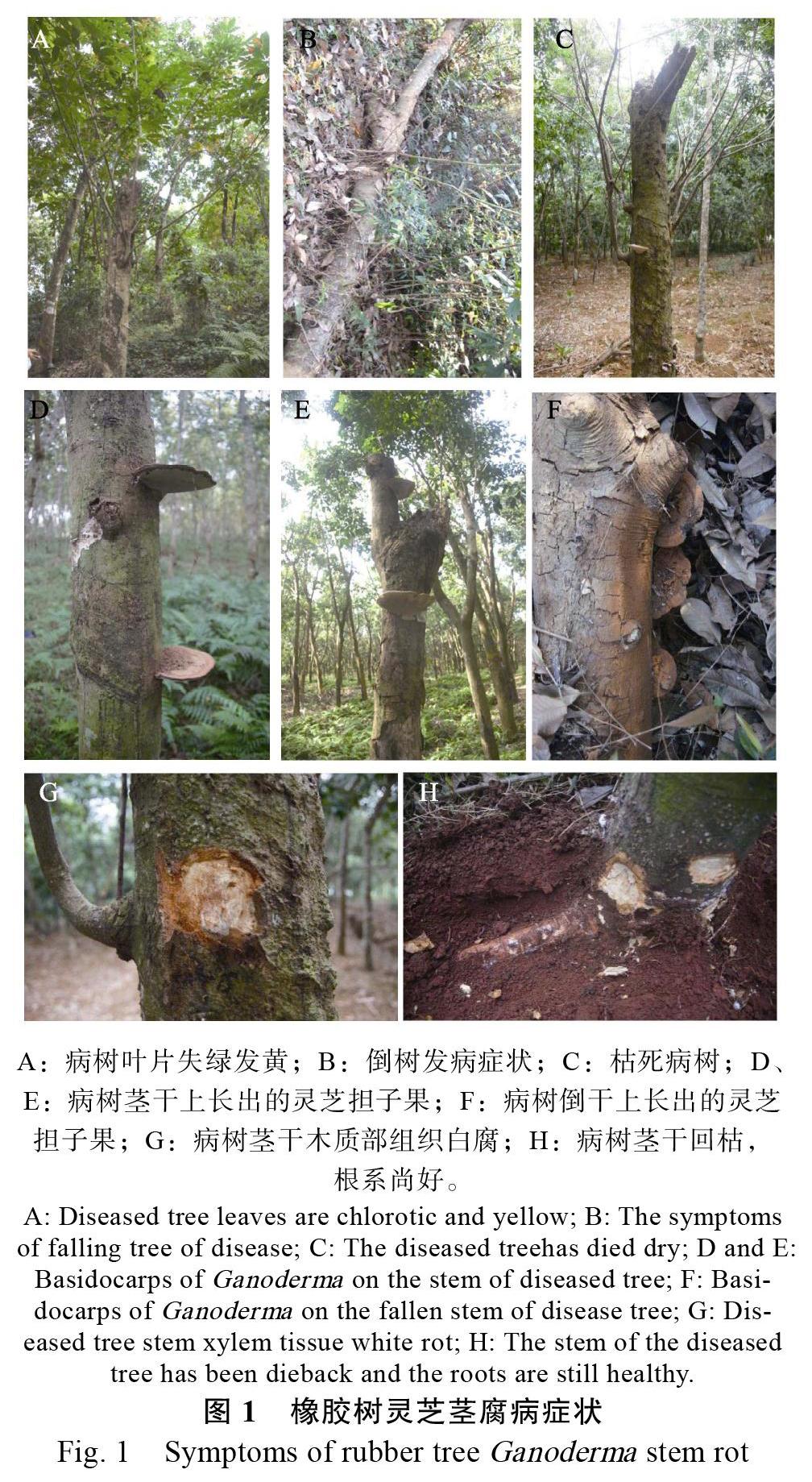

田間發(fā)生莖腐病的斷干橡膠樹植株,新抽枝條上的葉片失綠,無光澤,變黃后脫落,后期樹冠稀疏,生長不良、枯枝(圖1A,圖1B),病樹莖干木質(zhì)部組織白腐(圖1G),莖干自上而下回枯,重病植株整株枯死(圖1C)。在病樹的上部莖干、近地面的莖基部上長出檐狀擔(dān)子果(圖1D,圖1E,圖1F);有時可見地上部的莖干已枯死,但地下根系尚未死亡(圖1H);也有的風(fēng)倒病株,發(fā)病莖干上已長出擔(dān)子果,但倒桿上長出的枝葉仍保持綠色,半年后才整株枯死。

2.2 ?致病性測定

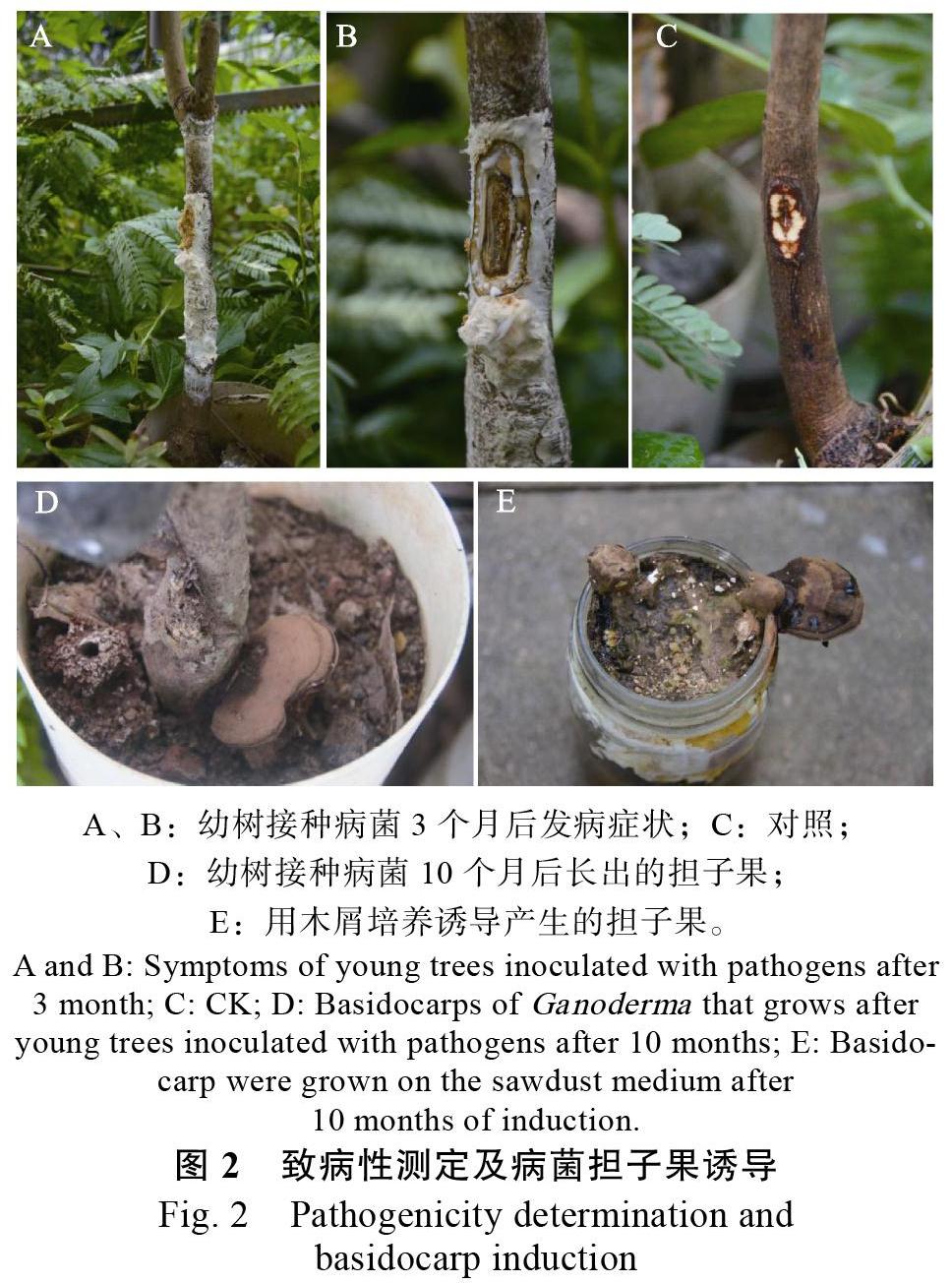

接種1個月后,拆開固定在接種苗木莖干傷口處的木屑培養(yǎng)基,接種XJSJF003菌株的橡膠幼樹莖干接種處長滿白色菌絲,內(nèi)部組織已發(fā)生白腐,壞死逐漸向內(nèi)部擴展,后莖干組織呈白色腐敗狀(圖2A,圖2B)。3個月后接種的橡膠幼樹樹冠稀疏,生長不良、葉片無光澤,6個月后病株整株枯死,10個月后病株基部長出檐狀擔(dān)子果,與田間發(fā)病癥狀一致(圖2D),對照組則無明顯變化(圖2C)。取病組織再次進(jìn)行常規(guī)組織分離,分離后可得到相同的菌株,表明分離菌XJSJF003菌株為該病的致病菌。將XJSJF003菌株接種在瓶裝的木屑培養(yǎng)基上,1個月后白色菌絲布滿整個培養(yǎng)基,4個多月后長出與病株上一樣的擔(dān)子果(圖2E)。

2.3 ?病原菌的鑒定

2.3.1 ?形態(tài)觀察 ?在PDA培養(yǎng)基上,菌株XJSJF003的菌落菌絲呈白色,近圓形,菌絲中間濃密,邊緣顯稀薄,平伏生長。老化后轉(zhuǎn)變?yōu)槿榘咨蛴袦\黃色紋理。擔(dān)子果多年生,無柄,剛生長時白色,長大后呈半圓形,上表面濕度大時呈黑褐色,干燥條件下呈淺褐色,被覆蓋一層擔(dān)孢子后呈灰褐色,近外圍具明顯的環(huán)帶和環(huán)溝,有的環(huán)帶凸起較明顯,邊緣顯白色,下表面呈灰白色;老熟干燥后的擔(dān)子果呈淺褐色,邊緣顯褐色,下表面棕褐色,密布小孔;菌管暗褐色。擔(dān)子果大小為10~32 cm×9~18?cm,基部厚4~7.5?cm,邊緣厚0.5~0.7?cm。擔(dān)孢子南瓜子形,淺褐色,一端斜截,外壁光滑,大小為6.38~8.05?μm×4.02~ 4.93?μm,平均7.42?μm×4.46?μm(圖3)。依據(jù)其形態(tài)特征,將此靈芝菌鑒定為南方靈芝[Ganoderma austral (Fr.) Pat.][10]。

2.3.2 ?rDNA-ITS序列比對和發(fā)育樹構(gòu)建 ?系統(tǒng)樹聚類顯示(圖4),菌株XJSJF003與登錄號為LC084717.1、LC084663.1、JX195204.1等菌株序列的相似度為99%。測序得到XJSJF003菌株rDNA-ITS和LSU、SSU序列分別為657?bp(登錄號:MN747808)、1118 bp(登錄號:MN744680)和572 bp(登錄號:MN747807),從GenBank中下載相關(guān)靈芝菌的rDNA-ITS、LSU、SSU序列,使用3種序列進(jìn)行聯(lián)合建樹(表2),結(jié)果顯示,XJSJF003菌株的rDNA-ITS、LSU和SSU序列與南方靈芝[Ganoderma austral (Fr.) Pat.]的同源性達(dá)98%,表明該病原菌XJSJF003與南方靈芝[G. austral (Fr.) Pat.]的遺傳距離最小,聚為一類。將已有的形態(tài)學(xué)鑒定和分子生物學(xué)鑒定結(jié)果相結(jié)合,最終確定引起橡膠樹莖腐病的病原靈芝菌為南方靈芝[G. austral (Fr.) Pat.]。

2.4 ?生物學(xué)特性

2.4.1 ?不同培養(yǎng)基對南方靈芝 ?XJSJF003菌株在供試的6種不同培養(yǎng)基上均能生長,在PDA培養(yǎng)基上生長最快且菌絲層厚,其中橡膠莖干煎汁培養(yǎng)基、PSA培養(yǎng)基和燕麥培養(yǎng)基生長速度也較快、菌絲層較PDA培養(yǎng)基略薄,Ricard培養(yǎng)基生長較慢且菌絲層稀薄接近透明,玉米培養(yǎng)基上菌落生長最為緩慢,菌絲層較薄(表3)。

2.4.2 ?溫度對南方靈芝菌絲生長的影響 ?在不同溫度下XJSJF003菌落生長情況差異顯著。在溫度處于15~37?℃之間,XJSJF003的菌絲都能生長,菌絲適宜生長的溫度范圍為25~30?℃,最適生長溫度為30?℃,40?℃時停止生長(圖5)。

2.4.3 ?光照對南方靈芝菌絲生長的影響 ?不同的光照條件下XJSJF003菌落的生長有顯著性差異。在全暗條件下菌落生長速度最快且菌絲的厚度最厚,在12?h的光暗交替培養(yǎng)下菌落的生長速度較慢一些,以全光照條件下的菌落長勢最弱(圖6)。

2.4.4 ?pH對南方靈芝菌絲生長的影響 ?不同pH條件對XJSJF003菌落生長的影響存在差異顯著。XJSJF003在pH 2~9之間均可生長,pH為6和pH為7時,菌落直徑無明顯差異,最適生長pH為6~7,pH為4~7較pH為8時菌落生長速度快,差異顯著(圖7),表明南方靈芝較適宜弱堿性環(huán)境,更適合在弱酸性至中性環(huán)境中生長。

3 ?討論

南方靈芝(G. austral)是靈芝屬中的一種常見的病原木腐菌,在海南多個市縣生長的非洲楝、桉樹、木麻黃等樹上也有發(fā)現(xiàn),通過初步研究表明南方靈芝是這幾種植物的致病菌。筆者在海南澄邁縣膠林里發(fā)現(xiàn)引起橡膠樹莖腐病的靈芝屬木腐菌,并觀察其形態(tài)學(xué)特征和進(jìn)行分子生物學(xué)鑒定分析,結(jié)果表明,引起橡膠樹靈芝莖腐病的病菌為南方靈芝(G. austral)。該病原菌最適pH為6.0;最適生長溫度為30?℃;在黑暗條件下生長迅速,光照對其生長可能存在抑制作用;在測定的幾種不同培養(yǎng)基中,PDA培養(yǎng)基培養(yǎng)條件下病原菌長勢最好。在田間調(diào)查中表明,病害產(chǎn)生的南方靈芝擔(dān)子果形態(tài)可能和發(fā)病區(qū)的環(huán)境濕度、光照強弱有關(guān),噴施藥劑會導(dǎo)致?lián)庸男螒B(tài)發(fā)生變化。

靈芝屬(Ganoderma)真菌均為木腐真菌,有些種是被人們常用作藥用真菌[10],有些種類如靈芝(G. lucidum)、長管靈芝(G. annulare)、橡膠靈芝(G. pseudoferreum)、熱帶靈芝(G. tropicum)、樹舌靈芝(G. applanatum)、褐靈芝(G. brownii)、薄蓋靈芝(G. capense)等會引起樹木枯死或根腐病,是多種林木活立木上的重要病原菌[14]。但其中的許多種尚未完成柯赫法則及生物學(xué)特性測定等相關(guān)研究,有待對其進(jìn)行更加深入的研究,以豐富相關(guān)病理學(xué)的研究內(nèi)容。

田間調(diào)查發(fā)現(xiàn),除在海南澄邁縣發(fā)現(xiàn)有橡膠樹靈芝莖腐病發(fā)生外,在儋州市、保亭縣、定安縣、昌江縣等地,及云南省的勐臘均發(fā)現(xiàn)有橡膠樹靈芝莖腐病的發(fā)生,其病原菌從形態(tài)特征判斷也是南方靈芝。病原南方靈芝菌可從橡膠樹的風(fēng)斷莖干傷口、風(fēng)倒樹干向上的日灼傷口等侵入定殖,引起橡膠樹莖干組織白腐,并向莖干基部蔓延,直達(dá)根系,導(dǎo)致橡膠樹整株枯死。在生產(chǎn)中,建議對風(fēng)斷樹的斷口及時進(jìn)行修平,并涂防水涂劑以利其傷口愈合,風(fēng)倒樹要及時扶正處理,或?qū)ζ湟灼貢竦那o干進(jìn)行涂白或包裹防護(hù),防止日灼損傷,預(yù)防病原南方靈芝菌的定殖為害。

參考文獻(xiàn)

曾 ?霞, 鄭服叢, 黃茂芳, 等. 世界天然橡膠技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J]. 中國熱帶農(nóng)業(yè), 2014(1): 31-36.

鄭服叢. 我國橡膠植保科技的現(xiàn)狀與展望[J]. 中國熱帶農(nóng)業(yè), 2011(4): 37-40.

A I C Nyaka Ngobisa, N P A Owona, Oumar Doungous, et al. Characterization of Pestalotiopsis microspora, causal agent of leaf blight on rubber (Hevea brasiliensis) in Cameroon[J]. Rubber Science, 2017, 31(2):

胡文軍, 李增平, 吳如慧, 等. 橡膠樹回枯病病原菌鑒定及其生物學(xué)特性測定[J]. 熱帶作物學(xué)報, 2018, 39(6): 1146-1152.

吳如慧, 李增平, 張 ?宇, 等. 橡膠樹毛色二孢葉斑病病原菌的鑒定及其生物學(xué)特性研究[J]. 熱帶作物學(xué)報, 2019, 40(1): 107-114.

秦凡文. 海南省橡膠園靈芝屬真菌資源調(diào)查[D]. 海口: 海南大學(xué), 2014.

方中達(dá). 植病研究方法[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)出版社, 1998: 122-127.

高秀兵, 李增平, 李曉娜, 等. 橡膠樹幾種根病的人工接種方法[J]. 熱帶作物學(xué)報, 2010, 31(4): 626-630.

吳如慧, 李增平, 陳禮浪. 木麻黃莖腐病病原菌的鑒定及其生物學(xué)特性測定[J]. 熱帶作物學(xué)報, 2019, 40(2): 334-340.

趙繼鼎, 張小青. 中國真菌志: 第十八卷 靈芝科[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2000.

邢佳慧, 崔寶凱. 靈芝屬的物種多樣性、分類與系統(tǒng)發(fā)育研究[C/OL]. 中國菌物學(xué)會2018年學(xué)術(shù)年會論文匯編, 2018: 295 [2019-10-20]. https://kns.cnki.net/kns/ViewPage/ viewsave.aspx?t=1611015631033.

袁 ?濱, 嚴(yán)俊杰, 柯麗娜, 等. 基于ITS系列分析鑒定野生靈芝屬菌種[J]. 中國食用菌, 2018, 37(2): 62-66.

Abbot O Oghenekaro, Otto Miettinen, Victor I Omorusi, et al. Molecular phylogeny of Rigidoporus microporus isolates associated with white rot disease of rubber trees (Hevea brasiliensis)[J]. Fungal Biology, 2014, 118(5/6): 495-506.

秦凡文, 李增平, 符儒民, 等. 海南橡膠園靈芝屬真菌分類研究[J]. 熱帶作物學(xué)報, 2014, 35(9): 1816-1824.

責(zé)任編輯:謝龍蓮