知識產權訴訟中電子證據認定過程探究

夏銀鳳

(合肥工業大學文法學院,安徽 合肥230000)

一、引言

隨著信息技術的不斷發展,電子證據作為一種新型的證據類型,逐漸引起人們的重視,近些年也開始不斷地在訴訟當中嶄露頭角。2013年起開始實施的《中華人民共和國刑事訴訟法》中將電子證據作為法定證據種類帶入大眾視野,這表明電子證據具有了形式上的合法性。從近幾年的研究成果也可以看出,相關學者對于電子證據的表現形式也呈現出非常包容的態度。依據慣例,也給予了電子證據相關定義解釋。《民事訴訟法司法解釋》第116條規定: “電子數據是指通過電子郵件、電子數據交換、網上聊天記錄、博客、微博客、手機短信、電子簽名、域名等形成或者儲存在電子介質中的信息。” 同時也有其他觀點,比如劉品新教授認為認識電子證據的最好辦法就是將其與傳統證據進行比較,從而找到電子證據的獨有特點。相比于傳統證據而言,電子證據具有的最顯著的特點就是虛擬空間性或者數字空間性。基于電子證據的基礎定義以及一系列特性,當電子證據出現在案件中,則必須要嚴格按照符合電子證據特點的法律流程檢驗其有效性。

2020年11月16日最高人民法院頒布了《關于知識產權民事訴訟證據的若干規定》,對此前知識產權訴訟中證據認定爭議點進行了進一步明確,但是電子證據的認定過程仍然不夠清晰。電子證據作為獨立的證據種類,其與生俱來的系統性、穩定性使其與傳統證據有著明顯區別。在行業大數據趨勢的影響下,各個領域的數據都在往云存儲、云計算、云辦公方向靠攏,這也導致在現代訴訟案件中,有大量的以計算機及互聯網為依托的電子數據作為關鍵性證據影響著訴訟結果。但電子證據形態的多樣性、復雜性使許多數據無法采用常規的手段展現在人們面前,涉及知識產權的電子證據因知識產權的技術性、復雜性,往往更難獲取、呈現,對知識產權訴訟結果的影響也是未知的。因此進一步探究知識產權訴訟中電子證據認定過程的影響因素具有重要意義。

二、知識產權中電子證據的復合特性及認定

(一)知識產權訴訟中電子證據的復合特性

電子證據具有訴訟上的共性,如技術性、復合性、無形性、易損毀性等,而其最鮮明的特性就是無形性,這種電子證據的無形性被劉品新教授稱為虛擬空間性。知識產權也具有無形性的特點,基于電子證據的虛擬空間性,在知識產權訴訟中,電子證據復合顯現出其他的特性,即存在技術壁壘的同時又難以獲取。知識產權訴訟中的電子證據往往數據量 “大” 且 “雜” ,加之電子證據廣泛存在于知識產權訴訟中的各個領域,包括著作權訴訟、專利權訴訟、商標權訴訟等之中,因此知識產權訴訟中的電子證據有著 “難” 又 “多” 的復合特點。

(二)電子證據認定過程的內涵

證據的認定被認為是至關重要的一環,因為它事關該證據是否被法律取信、被法官取信,能否證明客觀事實。在庭審過程中對于電子證據的認定也主要從證據能力和證明力兩個方面來考察。同時電子證據的適用方式及證據能力,也一直是電子證據認定過程中的爭議焦點,法律界有兩種不同的觀點,一種觀點認為電子證據作為證據的一種,對其認證應當遵循傳統證據的認定標準,而另外一種觀點認為電子證據雖仍屬于證據的范疇,但其在呈現形式、取證方式上均與傳統證據有著不同的表現形式,故在認定其證明力和可采性時需要增加特殊考慮。我國對于電子證據證明力以及審查判斷規則的認知一直都處在一個發展的過程中。同樣的,各個國家對電子證據的態度也都具有不同的特點。比如英美國家的傳聞證據規則和最佳證據規則,便是阻礙電子證據被采納的主要原因。依據傳聞證據規則,沒有證人做證的情況下,法院則認為其提出的事實主張都屬于傳聞證據,也就意味著不可能被采納為真實性的證據。同樣的,最佳證據規則也主張證據原件作為最具備證明力的證據。若將以上兩大傳統證據原則運用于電子證據則要考慮其周全性。首先電子證據的產生、存儲過程都是發生在計算機或者機器內部的虛擬空間中,人不能進入其中,更不可能有證人做證。其次對于電子證據而言,最原始的原件即為存儲介質中的 “0” 和 “1” ,但凡是呈現在人們眼前的都是經過二次轉換的 “復件” 。由此看來,電子證據的產生既沒有證人作證,其呈現又不是原件。所以說要認定某一電子證據是否應該被采納,還要看它跟案件的待證事實是否具有一定程度的聯系、取證方式是否合法、所體現內容是否真實客觀。

(三)電子證據的認定規則

1.電子證據真實性認定

真實性認定主要包括兩個方面,即形式真實與實質真實。電子證據的形式真實是對電子證據的來源、形式、制作過程及設備情況等進行審查,檢查電子證據有無被修改破壞的痕跡。實質真實主要審查電子證據的內容是否能夠表現或者證明客觀事實,實務中大多采用與其他證據相互佐證進行審查的方式。電子證據的真實性是影響該證據能否被采信并最終影響訴訟結果的重要考察點,因此,對于電子證據真實性的認定,實務中大多采用謹慎對待的態度是比較合理的。

2.電子證據關聯性認定

電子證據為證明待證事實使其獲信,電子證據與待證事實之間的關聯性是其重要一環。考慮到電子證據的實時生成過程,在審查電子證據的關聯性時,需要保證收集、保存和提取程序整個流程的嚴謹性,從而避免電子證據失真導致的失效。電子數據通常不會單獨存在,存儲介質往往會存有大量數據,雖然其中有很多數據都是與案件有關,但只有與案件事實有本質聯系,能夠通過該電子數據證明案件客觀事實的電子數據才是與案件具有關聯性的電子證據。因此,在進行電子證據采用時,必須對電子數據進行選擇和舍取,在這個過程中認定電子證據的關聯性的關鍵點在于保證所采用的數據與訴訟事實具有本質上的聯系。

3.電子證據合法性認定

電子證據合法性的認定主要包括兩個方面,即形式上合法和實質上合法。形式上的合法性是指電子證據的類型是否符合我國法律規定,其形式是否符合規定的證據種類。而實質上的合法性主要指電子證據的提取和保存過程是否符合法律規定的程序,是否侵犯了他人的合法權益。2013年以來電子證據已經在我國取得了合法的地位,因此在知識產權訴訟中電子證據已具備形式上的合法性。而實質合法性的關鍵影響因素在于審查主體以及收集過程的合法合規性。

三、知識產權訴訟中電子證據樣本采集及樣本釋義

知識產權本身的技術性和專業性使其成為訴訟中比較特別的一類,并且擁有獨立的審判庭和法院。知識產權訴訟中的電子證據同樣需要進行技術性鑒定,并且同樣要滿足證據的 “三性” :真實性、合法性、關聯性。知識產權證據的天然獨特性,導致涉及的電子證據的保存、運用均不同于其他證據。為探究在知識產權訴訟中電子證據的認定情況,在 “北大法寶” 系統中運用關鍵詞 “電子證據” “電子數據” “知識產權” 并結合2013~2020年的時間區間對江浙滬地區判決書進行檢索,再運用人工排除重復的無關的關于知識產權的訴訟判決書,最終獲得155份可用判決書。雖然這樣的采樣并不能完全收集2013~2020年江浙滬地區有關知識產權電子證據的全部案例,但也能反映出知識產權電子證據認證過程的樣貌。根據案例統計的情況來看,案例中所涉及的電子證據主要形式包括社交軟件聊天記錄、網頁圖片、網頁、硬盤、電子設備等數十種。

電子證據對一個案件的影響主要在于該電子證據的證明能力和證明力,證據能力指該證據是否能證明案件事實,而證明力則指該證據在具有證明能力之后證明事實的程度。通過閱讀大量案例發現,在我國司法實踐中對于電子證據的認定結果多為 “該證據不能作為證據使用” “該證據不能作為定案依據” 等說法,很少出現直接使用證明能力來區分是否采納該電子證據的情況。而電子證據證明力大小作為另一個重要因素,主要體現在該證據與案件的關聯性上,在案例中并不能很好地量化并加以區分。因此考慮到對案例中電子證據認定過程結果的統計意義,文章中所說的認定過程結果主要指法院對該電子證據認可或者不認可。

同時需要說明的是,電子證據的認定過程是以電子證據收集、舉證、質證為基礎的,文章中所統計的電子證據收集、舉證、質證的主要方式或內容皆取自篩選出的案例。接下來所進行的實證分析,也是聚焦于這些方式和內容是否影響電子證據的認定結果以及影響程度。

四、知識產權訴訟中電子證據認定過程的影響因素及分析

(一)收集方式對電子證據認定過程的影響

經過統計分析發現,上述案例涉及的電子證據收集方式主要集中在自行取證、申請鑒定、自行公證和申請法院取證四種,整理不同取證方式在全部案例中的占比以及認證結果數量對比得到統計數據表1。如表1所示,四種證據收集方式中,當事人自行取證案例數量有86件,約占案例數量總數的55%,申請鑒定的數量為8件,約占總案例數量的5%,自行公證的案例數量為57件,約占總案例總量的37%,而申請法院取證的數量僅有4件,約占總案例量的2.5%。

表1 電子證據收集方式對認證結果的影響

雖然樣本數量有限,但不同取證方式的認證結果占比相差比較懸殊,可以認為仍具有一定的統計意義。首先從整體上來說,在2013年至2020年之間的江浙滬地區知識產權訴訟中,電子證據最終獲得法院認可率為75%,這說明2013年以后在知識產權訴訟中電子證據的證明能力是比較受法院認可的。同時從表1可以看出,不同取證主體以及不同取證方式對法院最終是否認可該證據有較大影響。具體來說,通過自行取證收集的電子證據最終獲得法院認可的占比約為64%,通過自行公證獲得的電子證據的認可率約為89%。而通過申請鑒定和申請法院取證的收集方式獲得的電子證據最終的認可率都高達100%。前兩者都是當事人作為主體或者積極主動的一方,采證率明顯低于以法院為主體的后者。這表明法院在認可電子證據時存在著一定的傾向性,即依據職權收集的電子證據相比當事人自行獲取的電子證據更受青睞,一定程度上體現了法官對當事人的主觀不信任。

(二)舉證形式對電子證據認證結果的影響

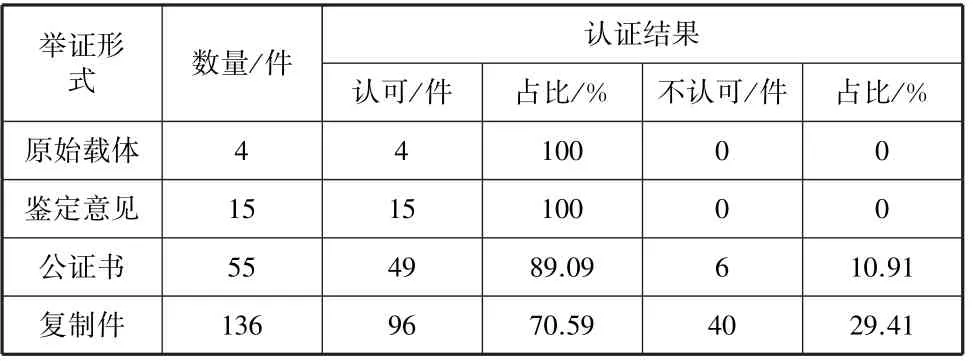

電子證據往往是基于一定的電子技術生成的二進制數據,其所謂原件一般是以數字化形式存在于磁性存儲載體,電子證據的最終呈現也必須借助于各種電子技術或者轉換設備。因此傳統的原件標準顯然不適用于電子證據的舉證形式。基于電子證據的系統性原理、穩定性原理以及多元性原理,現代電子證據的舉證往往借助于各種各樣的舉證形式。研究表明,舉證方為支持自己的事實主張,通常會采用復印件、原始載體、公證書、當庭演示等多種方式向法庭展示相應的電子數據證據。具體來說,在文章選取的知識產權訴訟樣本案例中,舉證方選擇的舉證類型主要集中于原始載體、鑒定意見、公證書和復制件四種,不同舉證類型占比如表2所示。

表2 電子證據舉證形式對認證結果的影響

在進行案例統計時發現,一個電子證據會以不同的形式進行舉證,因此在表2中會出現數量總和超過統計案例的情況,這里的鑒定意見包括當事人向法院申請鑒定和法院委托鑒定人所獲得的鑒定意見,因此,表2中沒有進行合計統計。從表2中可以發現四種舉證形式在訴訟中有著不同表現,以原始載體舉證的電子證據僅有4件,表明存在于原始載體中的電子證據并不容易獲取或者以證據形式提交有較大的困難,但是以原始載體提交的電子證據的認可率達到了100%,這也表明法院對原始載體形式的電子證據高度認可;以鑒定意見形式舉證的電子證據也僅有15件,這表明當事人往往對申請鑒定的意識較為薄弱,但鑒定意見的認可率也達到了100%。以公證書形式舉證的電子證據有55件,認可率約為89%,以復制件形式舉證的電子證據高達136件,但認可率在四種舉證形式中最低,僅為71%。這表明電子證據作為法定證據類型,在知識產權訴訟中的應用受到舉證形式的影響較大,若電子證據非原始載體或者未通過法院方的鑒定、公證的方式舉證其受信任程度就會大打折扣。

(三)質證內容對電子證據認證結果的影響

質證是指當事人、訴訟代理人及第三人在法庭的主持下,對當事人及第三人提出的證據就其真實性、合法性、關聯性以及證明力的有無、大小予以說明和質辯的活動或過程。質證的形式為圍繞證據的可采性和證明力進行辯論,目的則是通過質證內容影響法官的心證,進而使法院認同或者否決相關證據的效力。一般來說某證據要作為相關案件認定的依據,則必須經過質證。最終該證據能否被采納,則取決于庭審之上雙方質證的內容以及結果。在分析質證內容對電子證據認證結果的影響之前,需指出文章相關案例中明確針對電子證據進行質證的案件有101件,沒有針對電子證據進行質證或者對是否質證表述不清的案件有54件。經統計發現,文章中有效案例的質證內容主要是圍繞證據的 “三性” 展開,分別是真實性、合法性、關聯性。針對相關案例涉及的質證內容出現的頻次及其各自的認可率分別進行統計,以期展現出知識產權訴訟中對電子數據的質證情況。如表3所示,具體到某一案例中對電子證據進行質證時,有時會同時對一個證據的兩個以上性質進行,因此文章并沒有對數量進行合計統計。

表3 質證內容對認證結果的影響

由表3可以看出,在101份案例中,對真實性、合法性、關聯性進行質證的數量分別為86例、21例、27例,這表明在知識產權訴訟中對電子證據的質證內容主要集中在真實性。其中真實性、合法性、關聯性的認可率分別約為58%、71%、63%。根據以上統計數據分析得出,在2013年至2020年江浙滬地區的知識產權訴訟中,對電子證據真實性的質疑已成為庭審過程中雙方質證內容的焦點,其次是對電子證據合法性、關聯性的質疑。然而從認證結果上來看,三個不同角度的質證內容并沒有產生特別懸殊的認可率。這說明在知識產權訴訟的質證過程中,不同質證內容與法官對電子證據最終的認證結果之間并沒有明顯的依賴性。

五、關于知識產權訴訟中電子證據認定過程的問題與建議

(一)問題分析

經過案例統計以及樣本分析,發現知識產權訴訟中對電子證據的認證過程主要存在以下幾個問題:

1.固化思維對電子證據采信的影響

從前述樣本分析中可以發現,以法院為主體收集的電子證據認可率最高,而以當事人為主體收集的電子證據認可率較低,這表明法院對電子證據的收集主體存在偏向性,這種偏向性是在司法實踐中逐漸積累起來的,對于當事人的不信任存在于司法實踐中,并不是在特定某一訴訟過程中不信任當事人,而是將當事人以及當事人收集的證據不可信設為司法實踐中的防御機制,法院在這種不可信的基礎上對電子證據進行認證勢必會影響對于電子證據的采納。

2.舉證形式對電子證據證明能力的影響

一般來說原始證據的證據能力是毋庸置疑的,司法實踐中同樣鼓勵提交證據原件。但是不同于傳統證據,電子證據以數據電文、系統信息等方式存在,難以獲取甚至定義其原始載體,更不用說后續的證據提交以及質證的復雜度。從上述樣本分析中可以發現,法院對電子證據的認證極其依賴電子證據的舉證形式。其中涉及復制件的案例最多,但其認可率在四種舉證形式中卻最低。電子證據的原始證據和派生證據隨著電子科技的發展越發難以區分,若在電子證據的認定過程中仍以原始證據理論為主要依據,那么電子證據證明能力的認定將出現偏差。

3.技術性問題對認定過程的影響

在最高人民法院發布的華泰公司與道同公司的侵害作品信息網絡傳播權糾紛的指導案例中可以看出,區塊鏈技術的廣泛應用已經出現在了司法實踐中。在指導案例中,區塊鏈技術的去中心化使得儲存的電子證據得以穩定存在,且該證據能與其他證據相印證,因此法院對該證據予以認可。此案是對于區塊鏈技術電子證據的認可,最高法在發布指導案例時也同時說明,該案為區塊鏈電子證據的認定提供了審查思路,有助于推動區塊鏈技術與司法實踐的深度融合。但這也恰巧說明了我國在司法實踐上存在的一個困境,作為一個實體法國家,在新興技術涌現時大多時候以通過發布指導案例這樣的方式來推動司法實踐的腳步,指導案例的指導含義不言而喻,缺乏電子證據的配套認證設施也是現實存在的問題。此外,在進行案例分析的過程中發現,在法院審理過程中呈現的電子證據多為孤證,即在知識產權訴訟中,具有無形性的電子證據往往由當事人僅提供一份證據來證明侵權事實是否發生。

(二)電子證據認定過程相關建議

1.培養電子證據新思維

法院在審理案件時不應對電子證據做任何預設判斷,無論是何種主體收集的電子證據,在沒有對該電子證據進行實質性認定時不該有任何偏向性的判斷。要做到這點并不簡單,需要審判人員在對電子證據進行認定時轉變思維。許多司法人員認為電子證據具有易修改、易刪除的特點,并且可以做到在刪除操作之后不留任何痕跡,因而對電子證據存在天然的敏感性。對于電子證據的認證過程固然需要很多特殊手段,但是電子證據是否容易被刪除以及被修改還是要取決于很多因素,如在相對開放的網絡環境中,主機等電子設備均具備一定的防篡改能力,想隨意修改、刪除數據絕非輕易之事。因此如何深入了解電子證據、了解相關技術的發展,對于修正審判人員等對于電子證據的 “偏向性” 至關重要。

2.建立電子證據最佳證據規則

拋開電子證據本質上都不是 “原件” 這一事實,即便是復制文件,隨著科學技術的不斷發展,也可以做到靠人無法區分的地步。因此,繼續按照傳統證據認定規則中最佳證據規則的原件標準便顯得過于舍本逐末。從這個角度來看,還是需要建立專門針對電子證據的最佳證據原則,而此原則的重點應立足于電子證據本身的特點。比如證據是否具有相當的完整性,證據是否由具備一定資質的官方數據平臺生成等。對于一條網絡消息來說,消息的發出者是否為原賬號的認證主體,消息所依附的平臺是否為官方平臺,消息的生成時間是否為真實時間,如果為消息截圖,還要考慮是否為合成圖片。對于電子證據來說,這些信息的重要性時常比是否為原件更為重要。因此建立電子證據專有的評價體系顯得尤為重要。

3.合理對待不同舉證形式

電子證據雖然具備多種形式,但同傳統證據一樣,均屬于證據的范疇,基本作用皆為證明案件事實,不能因電子證據特殊形式而否認其作為證據證明案件事實的重要性。對于電子證據的全面審查判斷,應結合電子證據空間虛擬性、系統性以及多元性等特點,發掘電子證據的實質性證明作用,從而使電子證據合理運用于知識產權訴訟過程中。由于法律沒有明確規定電子證據的法定形式,因此對不同的電子證據會做不同的處理。一般對于電子郵件、網頁內容、電子圖表等有形電子文件而言,往往適用公證取證的辦法,以公證書的形式對這些內容進行記錄和證明。通過案件數據調研發現,公證書的認可率也僅僅次于原始載體和鑒定意見。如果是對于IP地址、程序源碼、SQL數據等需要轉換和運行的電子數據,則一般需要通過司法鑒定進行判斷和證明。即以公證書或鑒定書的形式(含刻錄光盤)向法院提交。如果司法人員不能明確不同形式的電子證據是無法套用同一種舉證形式這一關鍵點的話,那么具體到某一個特定訴訟中,便無意中增加了有形電子證據的權重,這是現代訴訟過程中應當避免的。從當事人角度考慮,也應當積極配合電子證據的認證規則,針對不同形式的電子證據采取不同的呈現形式,以免由于舉證形式不當,損失自己的合法權益。