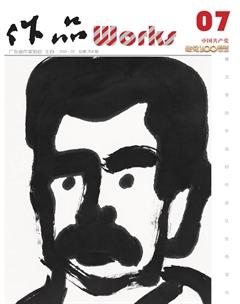

魯迅與創造社(散文·節選)

馮乃超

我一九二七年十月從日本回國,參與了當時的革命文學運動。現在,時常有同志來訪問或來信,也有些同志拿過去別人發表過的有關創造社的文章來,要我講述當時的情況。我講過不少次數,也有不少訪問記錄流布在外。有的我看到了,也有的我至今還沒有看到。從已看到的來看,其中不免有些小的出入,也有是誤記了我的原意的,這大概是由于我的口音不大好懂而發生的。同時,也有因為別的同志提供的資料和我所說的不盡一致,引起了疑問。

同志們覺得,最好我能把這些材料整理一下,使它更接近于歷史的真實。這當然很好。但時間相隔已經半個世紀了,有些事情的印象已經模糊,我也無力搜尋和考查一些當時的材料,所以,現在也就只好憑印象還比較清晰的來談了。但慚愧的是我長期沒有從事文學藝術方面的工作,寫作機會很少,文筆拙劣,并不具備寫回憶錄的條件。但經不起同志們的反復要求及熱情幫助,加上印了出來的資料或文章中存在一些相互矛盾的說法,寫點提供史料的文字,成為難以推辭的義務。

我現在手上有的記錄資料,有比較準確的:如延邊大學中文系《二心集》注釋組整理的,并經過我審閱過的《我對于三十年代初期文學運動的點滴回憶》一稿;一九七六年八月記錄,一九七七年經我修訂的談話記錄一稿,都比較確切。其他的記錄稿則比較粗糙,缺點不少。寫得比較有系統的文章,有鄭伯奇的一二篇和沈鵬年的一篇題為《魯迅與創造社交往的兩點史實》。

當前狠批“四人幫”并肅清其流毒之際,各地高等院校開展了各種活動,召開了不少的會議,從新總結中國新文學運動的歷史經驗,這完全是必要的,也已經有了不少比較扎實的文章出現了。

前期創造社成立于一九二一年。它的成員以郭沫若、成仿吾、郁達夫為核心,包括張資平、田漢、鄭伯奇、何畏、王獨清、陶晶孫、穆木天等人,出版的有《創造》季刊《創造周報》《創造月刊》,還有其他一些小刊物。除上述人員外,還有一些年輕的、通常被稱為“創造社小伙計”的人們,他們是黃藥眠、潘漢年、周全平、葉靈鳳、邱韻鐸等。還有張立村、梁預人、黃祥光等一批搞后勤工作的青年。創造社初期,依靠出版商人泰東書局老板的幫助,開始活動,但當時中國的殖民地經濟還不可能為新文藝的發展提供足夠的養分,作家與老板之間關系搞得不好,后來得到廣大讀者的幫助成立了創造社出版部,這說明了當時搞文化運動的艱難。到一九二六年,即所謂創造社的第二階段。出版部的年輕一輩出版了《洪水》半月刊,向當時的廣大青年作者提供了爭鳴的論壇,真是盛極一時。郭沫若認為這“使整個創造社改涂了一番面貌”。當時的寄稿人沖破了原創造社的小框框,來自各個方面,試舉其中有特色的人名,那是李芾甘(巴金)、秦邦憲、陸定一、陳尚友(伯達)等等。我提出這個名單并非想給創造社增加榮譽或者相反,這些人一向也不被人認為是創造社的人,我只說明創造社的框框有時是擴大的有時是縮小的。《洪水》半月刊上發表出來的文章,思想內容是五花八門的,標志著人們開始對共產主義發表了不成熟的意見,有擁護,有反對;陳伯達則是鉆進中國共產黨里來的反共老手,他要把共產主義這個“思想界的妖怪”“一掃而空”(見王若水的文章《國防哲學就是投降哲學》一文)。《洪水》半月刊撰稿人之多,思想斗爭的異常活躍,為前期創造社成員所意料不及的,致使郭沫若認為創造社此時又出現了。我認為創造社此時是最少“組織”“集團”氣味的時期,也可以說是最少宗派情緒的時期。

創造社的后期大約可以由我們五個人應成仿吾的邀請(也可以說受到他的鼓勵)回國以后算起。我們五個人是朱鏡我(原名德安)、李初梨、彭康(原名彭堅,字子劼)、李鐵聲(原名聲華)和我。但以后又陸續回來了一些人,他們是王學文、傅克興、沈起予、許幸之、沈葉沉(《文化批判》第二期以后的封面是他設計的),郭沫若又介紹了李一氓和華漢。創造社前期的人仍然參加活動的,是郭沫若、成仿吾、鄭伯奇、陶晶孫等。成仿吾當時的積極性,是頗受指責的。但他是我們回國參加文化工作的推動者,當然更大的推動力則是革命形勢的新發展。我個人倒是高度評價成仿吾這次日本之行的,他不僅找了我們幾個人,事實上他當時在東京與京都兩地找過的人是相當廣泛的。創造社進入第三階段時,正是這樣的一個時刻,廣大的知識分子階層在大革命失敗后,不能不在反共與擁共之間作出更明確的選擇與表態,不管他們對馬克思列寧主義有多少的認識。記得一九二七年暑假前我從東京到京都訪問李初梨,他引我去京都帝國大學講堂參加一個有中日學生出席的大會。對象可能主要是日本聽眾,他用日語講演,最后一句話是:“青天白日滿地紅的旗幟,將因中國無產階級的血染得更加鮮紅。”這是國民黨左派轉向中國工農革命者的思想反映,這句話經過了五十一年,我仍留下鮮明的印象。成仿吾當時的馬列主義知識當然不會很豐富,北伐時期他在廣州做了些什么工作,我也不知道,但他并不游離于革命運動之外,則是事實。他直感到大革命失敗后需要加強文化工作,我覺得他當時想法和我們是差不多的。他和我們之間是互相推動的。有一份記錄(是一九七三年中山大學油印的),說我們回國是為了奪取創造社的領導權,根據上述的經過,得不出這樣的結論的。為什么會引起這樣的誤解,這可能由于我講話不清楚引起的,也可能記錄者腦子里存在著“奪權思想”引起的,在此順便加以解釋。

我們五個人是在人民公敵蔣介石投降帝國主義,屠殺共產黨員、進步人士、工農大眾時期決定棄學回國的。在日本留學生中差不多有這么一條規律:每當祖國在政治上受到一次外來的凌辱時,就有一些愛國學生起來抗爭——棄學回國。這次我們棄學回國和辛亥革命前后的回國運動相仿佛,動機是反對國內的反革命。由于這一行動代表著不少的留學生的傾向,我們臨行前受到在京都的一部分留學生的歡送。

我們五個人情況雖然不盡相同,學的專業也各色各樣(鄭伯奇的一篇談話記錄,對此有些錯誤,但非重要問題,整個來說,它反映了創造社內部的斗爭,是可貴的資料),但我們都認識到中國無產階級已經登上歷史舞臺,大革命失敗后有必要加強馬列主義的傳播工作,這是我們心目中的共同想法。至于在文化領域內反對什么人,批判哪些思想,我們的認識不是那么明確的。誠然,在《文化批判》中,朱鏡我寫了一篇文章,批判了資產階級社會學(國內對象是郭任遠之流,這篇文章得到瞿秋白的肯定);彭康寫了一篇批判“人生觀論戰”的文章(這篇文章得到郭沫若的賞識,稱彭為“后起之秀”);李初梨介紹了自然生長論與目的意識論這樣一篇有針對性的文章。但并不等于說《文化批判》的出版是很有計劃的,其實我們對于當時國內整個文化界情況并沒有較多的知識,或進行過詳盡的分析。至于聯合什么人,更是心中無數的。魯迅對此曾作出過原諒的批評,說我們“是未經好好的計劃,很有些錯誤之處的”,是符合事實的。總之,在這樣情況下,雜志《文化批判》于一九二八年一月出版了它的創刊號。

真沒有想到,一九二八年大半年竟是我們和魯迅論戰的大半年。人們很自然地得出結論,說我們早就有計劃要打倒魯迅的,或者認為成仿吾有意組織我們回國來“圍剿”魯迅的。可不是嗎,在仿吾赴日前創造社前期的郭沫若幾個人等曾有過聯合魯迅恢復《創造周報》的想法,并公開刊登了啟事;但當我們回國后這個聯合魯迅的計劃突然煙消云散了,這不能不引起疑問。應該聲明,我們的確沒有反對過聯合魯迅的主張。從我個人的記憶來說,我們在回國前后都沒有聽說過這段準備聯合的消息,仿吾也沒有和我們談起這件事,起碼我個人對此事的印象就是如此。

從另一個方面說來,魯迅對這番變卦想來不但會感到突然和不可理解,可能還感到痛心的。早在廣州時期他就有聯合創造社共同作戰的念頭了,覺得那時期創造社還能在一起做點事似的,但居然事情竟發生了如此大的變化,而這種變化又竟然出現于他在廣州經歷了使他“目瞪口呆”的反革命政變之后。他對創造社的所作所為能夠理解嗎?能夠原諒而不發生誤會嗎?這使他對成仿吾以及創造社“元老”們,所謂“解下指揮刀來重理筆墨舊業的舊文人”的成見就更大了。鄭伯奇說他沒有對聯合戰線歸于失敗的問題向魯迅進行解釋感到內疚,但如果我們懂得有必要去解釋又能解釋,那就不會產生分裂,也不會進行論戰了。但事實上經過論戰后的,即分裂后的統一,不是更好的統一嗎?其中沒有一個歷史發展的必然性嗎?像馮雪峰那樣后來對黨的文化工作,特別在把黨和魯迅的關系溝通起來做出過貢獻的人,也不免反復強調創造社的宗派性,把這次分裂的責任歸咎于創造社,特別歸咎于創造社“元老”們,但他們是無辜的,郭沫若當時(一九二八年一月)就指出:“文壇上的斗爭漸漸到了一個第二階段了。從前的斗爭只是封建式的斗爭,是以人或地理上的關系為背景。目前的斗爭是進了一步,我們是以思想、行為及一切階級的背景為背景。拜金主義派的群小是我們當前的敵人。”(見《桌子的跳舞》,《沫若文集》卷十)這個敵人當然指的是新月派之類。我也記得郭沫若曾說過,我們不想批評魯迅,應批新月派。這意見可能是郭自己的,也可能出自當時黨的上層領導同志。后來,我們把批評的矛頭指向新月社,彭康寫了文章,我也寫了。

創造社當然不是沒有宗派情緒的,但只能說是“文人的小集團主義”。把它夸大為“宗派主義”,甚至說是“根深蒂固的宗派主義”更是不應該的,馮雪峰作出這樣的論斷的根據之一就是因為《創造月刊》二卷一期刊登了杜荃的題為《文藝戰線上的封建余孽》的一篇文章,杜荃是不是郭沫若?我過去認為不是的,鄭伯奇也認為不是的。但仍有不少的人來訪,多半都肯定是郭沫若。我曾試圖弄清楚它。由于郭沫若一直在患病,不大見客,是不宜于拿這樣的問題在這樣時候去打擾他。拖到一九七七年十一月十六日,我同幾個同志到他家里去,看他精神比較好些了,便問他曾否用過杜荃這個筆名。他有點茫然的樣子在回憶后說:他用過杜衍、易坎人……的筆名,杜荃卻記不起來了。后來我托他的秘書找出杜荃發表在一九二九年十二月《新思潮》上的那篇《讀〈中國封建社會史〉》一文請他看,他看過后說,該文的觀點和他相似,但也沒有說這篇文章是他寫的。杜荃這個人還沒有找出來,問題當然沒有得到最后解決。我沒有為郭沫若掩蓋的企圖,文章既然發表在《創造月刊》以及和創造社有淵源的《新思潮》,則杜荃與創造社有關系的假設,不能說完全沒有點根據。《沫若文集》還在,新版將要重新編輯,將來可能找出結論來。

要說郭沫若和魯迅之間沒有“曾用筆墨相譏”的事,是不符合事實的。郭沫若的《創造十年》中,有“發端”的一段文字,他親自作了注釋:“這篇‘發端因為和魯迅的文章有點抵觸,有朋友建議刪去。但我想魯迅的《上海文藝之一瞥》既未刪改,為了保留事實的真相,我也就把‘發端仍然保留下來。好在我這篇文章是在魯迅生前寫的。我雖然寫了這篇文章,并無改于我對魯迅先生的尊敬。”郭沫若對魯迅的尊敬是,毫無疑問的,在他所寫的文字中或演講中,找這樣的例子是并不困難的。在魯迅逝世一周年時,他作了《大哉魯迅,前無古人……》的演說,不是很好的證明嗎?“發端”這部分的文字,原來是獨立一篇文章,在日譯版本中似乎叫《葛洛茨基列傳》的(日語Gorotsuki是流氓的意思)。這篇文章作為“發端”保留下來是對的,如果刪去了則魯郭之間曾有過“筆墨相譏”的事實也被抹殺了,這不是實事求是的態度。從這個角度看來,即使杜荃是郭沫若也不見得是大問題。能說魯迅對創造社一點兒誤會都沒有嗎?

沈鵬年在一九六二年《上海文學》第七期上,發表了《魯迅和創造社交往的兩點史實》一文,在文藝界流傳著較多的各色各樣批評創造社的文章時,竟出現了這篇描寫魯迅與創造社之間的關系較為本質的文章,是難能可貴的。可是這篇文章也存在著一些缺點,那是與我個人有關系的部分,我覺得有點寫過頭了。這當然不應全由作者負責。只能說他根據的資料本身不夠真實。如說左聯將要召開成立大會的前夕,魯迅鄭重其事的邀請了我們敘談,向我們征求關于將在左聯成立大會上講話內容的意見。我對這次敘談,不但沒有記憶,而且認為不可能有這回事,因為這和魯迅的寫作習慣也不符合。又說我們工作之余偶爾同去吃小館子,喝一點黃酒,這個故事是編造的。這樣風趣的故事,聽起來很符合魯迅的脾氣,但可惜我和他由于接觸太少,確實沒有這樣的機會。相反,我倒愿意在此補充點我和他的關系中的小事。魯迅幫助別人的故事實在太多了,替別人改稿,替別人的稿件找出路,替別人買書,……以至對待日本的研究生竟如一家人一樣等等,是大家都熟悉的。幫助青年作家解決困難,也有很多例子的。我個人也受到過他的幫助。一九三〇年底由于國民黨封鎖書店,使我們生活發生困難,一次馮雪峰來看我,知道我當時拮據情況,下次來訪時,帶來日文養羊一類的小冊子,分了一半給我翻譯,我很快譯出來換成稿費,這是魯迅給安排的。他送書給我的事也是有的,蘇聯革拉特珂夫的《士敏土》插畫集等,我是珍藏過的。我對我和魯迅有這樣一段交情感到幸福;因而覺得交往的時間太短而感到遺憾。我之所以沒有繼續和他往來,主要由于我于一九三一年初調動了工作。一方面由于魯迅遷居川北公寓后,由于柔石等犧牲之后不便多接待客人,另一方面我也不方便拋頭露面,因此我們的交往便中斷了。沈文中有一個人名是搞錯了的,當時恢復《紅旗日報》的主要負責人是羅綺園,而不是陸一遠,許多資料版本都寫成陸一遠,附帶在此加以更正。

說到魯迅和創造社的關系,他對成仿吾的批評態度占著突出的地位。一九二七年以前,魯迅對成仿吾早就有了一定的看法,主要是在文藝見解上的分歧。《文化批判》問世后,他對成仿吾的批評就變得相當苛刻了。說批得苛刻,我并沒有否定魯迅對我們的批評有其合理核心。但把成仿吾封為“元帥”“總司令”等說法,是和我們不自覺地破壞了魯迅與創造社之間本來已經成熟的聯合機運有關,反映出魯迅當時的沉重心情。他指摘成仿吾爬出日本的溫泉,住進巴黎的旅館以及“十萬兩無煙火藥”一類的話,為后來批評成仿吾的人們所樂于引用。在“文化大革命”中,“四人幫”統治時期,我在《人民日報》和一些省級黨報上先后發現幾篇引用上述字句來批評成仿吾的。拿這些表面現象的片言只語來概括成仿吾的歷史,那是很不適當的。事實證明,就是魯迅在世時親自經歷過的一個重要歷史片斷,由于當時沒有可能寫出來,也就不可能記載在《魯迅全集》里。好在景宋卻把這一重要歷史片斷記下來補上去了。話是這樣說的:“成仿吾先生們在創造社時代的批判法,并沒有攻擊到他(指魯迅)的致命處,當時予以批評的批評,這也許是不錯的吧。但他和成仿吾先生并沒有成為死對頭,卻是事實。在他去世前一二年,成先生忽然秘密來到了上海,接見之下,已經是一位黑實的個子,……在回來之后,他還一直高興著這一次的會面,稱道不置。可見這里絕沒有私人恩怨在內。因為他們在根本原則上并不是各走各的路的。”(見景宋:《魯迅先生對于批評的態度》,一九四一年十一月出版的“奔流社版”奔流新集之一《直入》)。這記述了成仿吾一九三三年從豫鄂皖蘇區出來,到上海找黨的關系的一段事實。成仿吾通過魯迅找到了黨的關系,因此得以進入中央蘇區。景宋在一九六一年出版的《魯迅回憶錄》上又提起上述那篇文章,稱道魯迅和成仿吾之間曾“有過一段非常愉快的故事”。我之所以在這件事上多費筆墨,是希望在整理創造社史料時,引起批評家們注意不要斷章取義,要實事求是地看一個人的歷史,也有一點兒想為成仿吾做些平反工作的意思。這可能是多余的,成仿吾的《長征回憶錄》的出版已經說明了問題,至于《人民日報》曾刊登許廣平一文,其中有大意如下的一句話:還有一個成仿吾在解放后仍然批評魯迅云云,據說是戚本禹加上去的。

魯迅和郁達夫的關系是比創造社任何人都好的。他們往來較多,私人感情也好。郁達夫遷居杭州時,魯迅曾寫詩勸阻,可見一斑。但創造社和郁達夫的關系,也不是外傳那么僵硬。郭沫若不用說,他們之間曾有過不止一次的齟齬,但當他獲悉郁達夫不幸犧牲于南洋時,哀嘆:“誰能了解這樣不惜自我卑賤以身飼虎的人呢?”這心情我們是能理解的。我們回國前不久,郁達夫離開了創造社,這和他在《洪水》半月刊上發表了一篇文章有關,鄭伯奇的文章已有記載,這里不贅說,但我們從來沒有因此對他有什么不諒解的心情。李初梨曾被捕,積極為他奔走營救的,其中就有一個郁達夫。李初梨對郁達夫有過比較深刻的評價。郭沫若對此曾加以欣賞,那就是:“達夫是摩擬的頹唐派,本質的清教徒。”一九三八年郭沫若推薦郁達夫為國民黨軍委政治部的設計委員,使他能夠遷居武漢,并參加了“中華全國文藝界抗敵協會”,常常出發前線勞軍,一洗他對政治消沉的態度。有人因為我寫文章批評過郁達夫,便臆測我和他的關系。其實達夫在我的心目中占有親密的地位,如同創造社其他的人對他一樣。他是日本第八高等學校的學生,和我是先后同學,但學生時代沒有會過面。他初期作品中描寫的環境,我是熟悉的。他在八高的流風余韻,我也略知一二。其中一個是櫻井德文教師盛贊達夫的聰明好學,日本教師能給一個中國學生以表揚,該不是一件常見的事。我在學校附近的一家舊書店里,也得到對達夫的同樣品評,這書店老板說:郁達夫讀書很豐富,常常把他讀過的外文新書賣給他,也常在他的書店買書。我雖然和他見面很晚,神交卻很早。我對他的作品雖然曾經說過一些話,這并不能說我不是他的作品的欣賞者,因此從中不能得出我對他有什么個人恩怨的問題。有人提到郁達夫參加“左聯”是魯迅介紹的,姑無論這是否事實,便派生出了創造社的人排斥郁達夫參加“左聯”的說法,更有人說我主張開除郁達夫出“左聯”,魯迅不同意,我因此受到了批評云云,真是無中生有。我這樣寫,為的是澄清郁達夫和魯迅以及創造社的關系。至于郁達夫一生功過尚無蓋棺論定,這個題目我不知道有沒有人在進行調查研究。日本東京大學東洋文化研究所附屬東洋學文獻中心已搜集了他的資料印成三冊,我在中山大學圖書館只見到第二冊,日本方面似乎有專門研究達夫作品的人。

1978年9月4日(原載1978年《新文學史料》第1輯)

責編:梁紅