沉郁的梅冷城(小說)

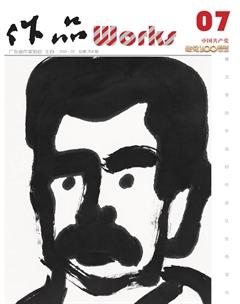

丘東平

一

為著一個愚蠢的守衛(wèi)兵被暗算,也許是再微小些的原因吧,以致梅冷在防御上偶然失手的事,是一點兒也沒有什么稀奇的。保衛(wèi)隊有著克服一切騷亂的能力,經(jīng)過了一場惡戰(zhàn)之后,暴徒們趁著夜里來,又趁著夜里走了。

但是,保衛(wèi)隊還有著不能不嚴重地加以研辦的事。

保衛(wèi)隊宣布了一連三天的戒嚴令,把梅冷的四關(guān)口都封鎖住了。人們只可以從外面走進城里,卻不準從城里放出一個,——這唯一的任務,是搜捕在城里作著潛伏工作的叛黨。

注意力的集中點,在于×軍襲城的時候,城里發(fā)現(xiàn)的一顆炸彈。

炸彈在一間理發(fā)店的門口爆炸了。

爆炸,除卻在那街道上深深地挖成了一個窟窿之外,它似乎著重于一種無謂的忿恨的發(fā)泄,理發(fā)店的玻璃窗,給震裂得像不懂得愛惜精力的小孩子拿著鐵錘兒細心地一片片去錘成的一樣。

于是,一切成為臆測中的事了。

那最簡單,最易于給抓在手心里的線索是:

第一,對于這炸彈爆發(fā)后的更嚴重的事態(tài)的繼起之假定。

其次呢:

投擲炸彈的人之必為×軍的內(nèi)應,那是毫無疑義的了。

并且,……

最可注目的是那理發(fā)店里的理發(fā)匠。

馬可勃,那理發(fā)匠是最初受審問的一個了。

馬可勃是一個剛剛學會理發(fā)的小孩子。他的父親在通行外洋的大輪船里當水手,常常隔了很久才回來一次,母親是在他兩歲的時候就去世了。馬可勃給寄養(yǎng)在一位親戚的家里,不久,從遠遠的地方,傳來了他的父親在船上失事的噩耗。從這時候起,馬可勃給親戚趕開去。

他在田野上糊涂地亂跑,學會了用竹篾片子編成的有著葫蘆嘴的小籃子去小河邊撈魚的事。

有一次,天剛剛下過了大雨,馬可勃偶然經(jīng)過一個滿裝著春水的池塘的岸畔。

太陽透過低低的薄霧射出了新的光輝,水銀一樣披瀉在那蒙茸、碧綠、帶著水影的禾苗上。青蛙兒啯咯、啯咯異聲同調(diào)地唱著它們的歌曲,彈著天生口吃的舌頭,不怕千遍萬遍的重復。

馬可勃遠遠地望見了:那邊,在一條田徑和另一條田徑之間流著一條小小的溝渠,溝渠里露出了一個人頭。馬可勃所看到的是梅冷的中年以上的農(nóng)人,喜在后腦上留著的一排短發(fā)。當那人偶然回轉(zhuǎn)頭來,發(fā)現(xiàn)了馬可勃正從這邊向著他走去的時候,他張開著嘴巴(他一定遭遇了什么怪異的事),并且,他顯然對著馬可勃呼救。可是馬可勃的耳朵給蛙聲吵壞了,一點也聽不出什么。

那人的下半身浸在水里,一件給雨水淋得濕透的薄薄的破襯衣,像街市里的墻壁上膠著的廣告紙一樣,膠住了他的紫黑色的皮膚。從他那痛苦的臉相上,馬可勃所受的刺激,突然的叫那小小的心靈向著最偉大最成熟的方面擴展開去。

馬可勃于是高高的站立在那小溝渠的堤岸上。

“啊,你可不是受了傷?”

馬可勃這當兒的胸腔里裝著光亮的靈魂,他快活極了,對著那人居高臨下的發(fā)問著。

那人依然張開了嘴巴,但是,一點兒也沒有效果,他用著最忍耐的聲音低低地呻吟著。馬可勃始終聽不出他說的是什么。

他看著那人伸出了一只手。

“對啦!”

馬可勃暗暗的點著頭,在一束禾苗的腳脛下拾起了一頂給浸得快要化掉了的帽子。

并且,這樣的時間是一霎眼也不能遲緩的,他依照著那人的無聲的吩咐,在那濕帽子的夾布里找出了一包類似炭灰一樣的藥物,丟進那人的嘴巴里。

過了一會兒,那人終于活躍地掙扎起來了。有一條很大的簫子蛇在他的手里給抓著,翻出了白色的肚皮,一條長長的尾巴在半空里卷旋著。

經(jīng)過了這件事,馬可勃依著成年人的行徑結(jié)識了那怪異的家伙,就是那個幸而讓他救活了起來的捉蛇人。

不久,那捉蛇人卻又讓一條最毒的毒蛇咬死了。

馬可勃,于是,重又退下來從成年人變成了小孩子,到一個村莊里去給人家牧馬。

但是馬可勃始終得不到一個安息的地方,主人沒有留給他一點兒的情面,因為他突然變成了冒冒失失的樣子,在馬尾上點著了火,把馬尾燒掉了。

當他做了理發(fā)匠的時候,他還是覺得自己沒有一點兒的成就,因為他鄙視著理發(fā)這一行業(yè),他用自己積下來的錢買了好些把鑿子和小刀,要去學習雕刻。

關(guān)于雕刻,他聽過了一個故事。

這故事的好處,在于說這故事的人不在了,不曉得是從誰人的嘴里傳下來的。他希望這故事能夠在世上絕了跡,那么,他將變成了這故事里的人物,希望著這故事的再演。

馬可勃于是游蕩在他的神妙的幻覺中了。

但是,他天生著一副忠實的臉孔;他勤于做事,肯于受付托;從他的嘴里最容易得到答應。

馬可勃在軍法處受審問的時候,他變得越發(fā)馴良了,像是聽從著理發(fā)店的師父師兄們雜亂的叫喚聲,一下子掃地、一下子拿刷子般的,那小小的腦袋忙碌地轉(zhuǎn)動著;站在檢察官的面前裝著不曾聽見或者不曾覺察的傻頭傻腦的樣子,于是成了一件頂難的難事。

“這樣的嗎?……那樣的嗎?……”

檢察官的發(fā)問像鋒利的劍尖一樣尾隨著他的口供,緊緊的追蹤著。

“是的!”馬可勃的心里,有著一條長長的退路,這退路恐怕是和那雕刻的故事,也有點兒關(guān)系的,“……炸彈,什么呀!唵,是的,這炸彈……是那個挑夫契米多里,他從別處帶給我的,我知道這件事。……”

二

從那一百幾十個囚徒群中,契米多里,他被提到軍法處來了。

聽說這個人曾經(jīng)拒捕,他的左手在和保衛(wèi)隊掙扎的時候給砍斷了。他的妻曾經(jīng)結(jié)識了一個牧師,在牧師那邊知道了一種止痛藥,那是所有的止痛藥中最能止痛的一種,契米多里的創(chuàng)口一點兒也不要緊,有著這樣的藥在敷著。他原本就長得強壯而且高大,兩條褲筒高高的卷在大腿上,一對巨粗的腳脛像彎彎的刀板一般,朝著相反的方向牢固地分站著。為著身上失了許多血,這下子他的神情變得有點兒憔悴了。

契米多里是梅冷城里的人,為梅冷和海隆兩地間的商號輸送貨物的一個挑夫。

從海隆到梅冷,沒有河流也沒有鐵道,只有一條峻險的山路,要流轉(zhuǎn)彼此的貨物,挑夫,這就是獨一無二的交通利器。

契米多里走在從梅冷出發(fā)的挑夫群中,和平常時候一樣,在正午以前到達了海隆。他們把貨物分送給許多商號,再又從許多商號中接受了向梅冷方面輸去的貨物之后,依例是聚集在一間館子里,解下了自己帶來的干糧,沒有帶干糧的便吩咐店伙做幾個黑面團。

契米多里有著別的任務。他連中飯也不在這里吃了。這一天,一走進了海隆,便沒有看到他的影子。

契米多里哪里去了呢?

自己只管照料著自己的人們恐怕不會這樣問。

這樣,契米多里在一點兒也不受注意的時間里做完了許多事。

現(xiàn)在,他是可以回去的了。

但是,他必須把時間拖延下來。譬如往常回來的時間是在下午一點,那么這一次就必須拖延到兩點,最好還是在兩點以后,這樣,在路上,他可以躲開了他的同伴們,避免許多無謂的阻梗,他們已經(jīng)到了前面很遠很遠的地方去了。

一條小山溪,在那堅凝,峭厲的山谷里苦苦地掙扎著,幸而打通了一條小小的門徑,冷冷朗朗,發(fā)出悠閑輕逸的笑聲。從海隆到梅冷的山路,逶迤沿著那小山溪的岸畔走,小蛇兒似的,膽怯而又詭譎地,忽而,爬上了那掛著威嚇的面孔的石堆,忽而,穿過那為長長的紅腳草所掩沒的小石橋。兩邊,高高的山峰,用著各種各樣可驚的姿勢,人對那小山溪所流過的地方俯瞰著,而且無寧說是尋覓著。契米多里挑著沉重的擔子,一步一步的喘著氣,在一處有著野槐的濃蔭的路旁歇息下來。他像一只吃人的野獸,在未曾把人攫在手里之前,卻反而躲避起來了,簡直有點兒怕見人。但是這當兒,路上走過了一個戴著第一號大草帽,有點兒像大商號的出海一樣的人,接著是兩個抬著空轎子的轎夫,……契米多里傾斜著上身站立著,吐了一嘴口沫,變換腳脛的姿勢,這樣的動作都似乎給予了可疑的材料,而他所干的事就要毫無隱匿的敗露了!

契米多里的經(jīng)過是良好的,過了一會,他爬上一株高樹去做一回瞭望,知道附近至少是半里之內(nèi)再也沒有一個過路人。契米多里于是把兩根指頭夾著拿進嘴里,用力的一吹,發(fā)出了哨子一樣的尖銳的聲音,接著,從那樹林里爬出了一個人。這人是誰呢?契米多里不認識,但是他所認識的不是人的面孔,卻是一種共通的信號。

契米多里終于說出了……

這是超過了一切的忍耐力的肉體的痛苦迫著他說的。他給倒吊在半空中,有三條夾著鉛線絞成的皮鞭子在他的給脫得赤條條的身上交替地抽打著。他暈了過去,又給用冷水噴醒來,另外,在那斷臂膊的傷口敷著的藥給扔掉了,換上了一包鹽,在鹽著。

契米多里怪聲地叫著。

“……炸……炸彈……是從那……那人(從樹林里出來的那人)的手里交給我的……”

契米多里鼓著他那將近死去的活力說。

三

“馬可勃,”檢察官回轉(zhuǎn)頭,有條不紊地呼著那小孩子的名字,“契米多里把炸彈運來了,放在你們的店子里,等到那一夜,×軍在城外開槍的時候哪,……喂,馬可勃,你害怕著什么呢?……你說吧!你就把那炸彈交給別人,不,那顯然是你自己動手擲,真的,你一定連炸彈一離手就立即爆發(fā)的事還是不大懂的,……是這樣的嗎?”

但是馬可勃搖蕩著他的小小的腦袋。

“不是的,”他辯白著,“有一個人,他來得慢了一點,手里拿著一張紙條子,上面有著×××××(×軍的首領(lǐng))的簽名,從我的手里,他把那炸彈取去了!……什么,喔,這個人的名字是記得的,他叫作克林堡……”

這樣,事態(tài)就突然的轉(zhuǎn)變嚴重了。

檢察官雙手放在臺面上,互相地盤弄著指頭,對于馬可勃的話裝作不曾聽見。

“什么?……你說的是誰呢?”

馬可勃睜大著眼,……但是,他立即鎮(zhèn)靜下來了,他回答得更加確鑿而且有力。

“誰?……就是克林堡呀!”

保衛(wèi)隊的總隊長,華特洛夫斯基,他是有著一位名叫克林堡的弟弟的。

檢察官沉默下來了。他回轉(zhuǎn)頭,對著和他并排坐著的總隊長望了望。

華特洛夫斯基一只手握著指揮刀,一只手放在膝蓋上,左胸上掛著的一排精巧的勛章兒,搖搖蕩蕩,刺眼地閃爍著。

華特洛夫斯基隔壁是軍法處長,他年紀老了,頭上披著光亮的銀發(fā),曲著背脊,喀!喀!一聲兩聲,為著要調(diào)劑這突如其來的寂寞,他謹慎地適當?shù)乜人灾?/p>

華特洛夫斯基于是聳著那高大強壯的身軀站立起來。一對嚴峻的眼睛,經(jīng)那高高突起的胸脯向下直視著馬可勃。

馬可勃顫抖著。

華特洛夫斯基作著簡短的語句怒吼:

“你說什么人?什么人叫克林堡?你發(fā)瘋了!”

馬可勃正想重又說出克林堡的名字,但是華特洛夫斯基已經(jīng)揮起了他的皮靴尖,馬可勃的屁股重重地倒撞在審判所最中央的一塊紅磚上,哼的一聲,像小孩子在夢中時叫了出來的聲音一樣。

四

克林堡是一個年少而且精干的面包師。他還不曾結(jié)婚,可是很早就成長了,他的上鄂茁發(fā)著一根根的粗硬的英俊的胡子。他不善于應用他的強健的體格,那突挺著的胸脯不肯讓它張得更挺,那高高的肩峰不肯讓它張得更高,并且,克林堡在剛剛發(fā)育的時候就有著這么的一種奇異的想頭,他覺得自己在空間里占去的位置太多了,一個人這樣的長大起來似乎是未經(jīng)允許而應受干涉的一般。克林堡想極力的把自己的身材縮小,但是不行,只是把背脊弄得有點兒駝罷了。

克林堡的父親是馬福蘭的村長,當他的大兒子華特洛夫斯基還不曾在梅冷當總隊長的時候他自己已經(jīng)很早就出名了。

約翰遜·鮑克羅(那村長的名字)的祖先是遠自熱帶遷來的,所以,他不但是虔誠的耶和華的信徒,而且有著很深的釋迦牟尼的氣味。他進了高等學校。他說他的信仰是和生物學也有著密切互通的關(guān)系的。從生物學出發(fā),他主張除了他自己,別的人都應該吃素。然而這樣是不夠說明他的為人的,他是一個怪異的人物,至少克林堡已經(jīng)開始有著這種判斷了。

有一次,一個小孩子捉到了一只鷺鷥,在村長的門口經(jīng)過,給約翰遜·鮑克羅覺察了。

“你捉了它干什么用?豈不是要把它活活的弄死去嗎?”

小孩子當為做出了大不了的反事,被嚴峻地詰問著。

“不,……”小孩子驚異地回答,“我要把它帶到梅冷去賣的,……”

“為什么要到梅冷去呢?到梅冷去,為著賣一只鷺鷥,……太遠了呀!你賣給我好不好?”

他把鷺鷥接在手上。

“什么價錢呀?”

他側(cè)著頸脖,詭譎地對著那小孩子笑了笑。

“三個戈比就好了!”

“這樣賤的嗎?”

說著,一面把鳥腳上捆縛著的繩子解開來,雙手高高的舉著,一聳——那幸運的長腳鳥就遠遠的飛去了。

約翰遜·鮑克羅于是怪聲地笑著。

他交給那小孩子六個戈比。

“那末,你回去的時候,就告訴你的母親吧,我給了你多一倍的價錢了!”

賣鷺鷥的小孩子走后,約翰遜·鮑克羅帶著克林堡踱出門外,避著猛烈的陽光,在菩提樹的濃蔭下站立著。順著一片碧綠的田野眺望,在天和地相接的地方,若隱若現(xiàn)的浮泛著一種奶白色的氣體,疏蕩地籠罩著那一線蒼郁平淡的遠山。約翰遜·鮑克羅的喜悅從放生了一只鷺鷥的事繼續(xù)下來,他對著克林堡說了許多話,態(tài)度比什么時候都要和藹些。他說的是關(guān)于從人類的道德出發(fā),去想象一只鷺鷥之被殺戮是如何悲慘的那回事。

那時候,克林堡是比那個賣鷺鷥的小孩子還要小,他好奇地發(fā)問著:

“要是那鷺鷥給殺死了,它的同伴會發(fā)傳單,宣言,把消息告訴別的同伴們不呢?”

“對啦,你的意思我明白了,那是關(guān)于反抗,暴動這一類的事情的吧?”

約翰遜·鮑克羅突然覺察了自己的優(yōu)美的思維受了妨害。

“克林堡呵,”他的眉頭有點兒蹙著,“你每一天都跟著我走,但是你說的話卻不是我所教給你的。在路上碰見先生的時候你對著他鞠躬沒有呢?我說的話你總得記住,還有你的哥哥華特洛夫斯基,他年紀比你大,學問和閱歷都比你深,你也應該聽聽他的……”

克林堡起初除卻在心里預備著對父親說什么話之外,沒有覺察到別的事,但是一提起華特洛夫斯基他就有點兒惱怒。

有一次,克林堡給嫂嫂帶到一位警官的家里去赴宴會。那警官人倒很好,分給他許多朱古力糖,而且有著一個漂亮的兒子,他穿著黃灰色的特別制服,頭發(fā)剪著威猛的陸軍式,手里不時的拿著一把精巧的小刀——不,那小刀上附帶著的一把銼子,在銼著,……那警官用粗硬的指頭,像鐵鉗兒般的鉗著克林堡的顳颥骨,鉗得很痛,一面對克林堡發(fā)問:

“你是華特洛夫斯基的令弟嗎?”

這樣一連問了三遍,那鉗在顳颥骨上的鐵鉗兒沒有放掉。

克林堡沒有回答。

過了一會,警官哈哈的大笑了一陣,隨后就走到別的看不著的地方去了。

克林堡的嫂嫂突著雙眼迫視著克林堡。

她把這件事告訴了她的丈夫。

華特洛夫斯基嚴重地叫克林堡來到他的面前,但是他突然的在心里憶起了別的急于要辦的事,于是踏著闊步子走開去了,連看也不看克林堡一眼。

克林堡準備著受鞭撻,不想所得到的侮辱比鞭撻還要重。

華特洛夫斯基養(yǎng)著一匹雄偉的白馬,并且,請了一個年輕的馬伕。

華特洛夫斯基對克林堡說:

“馬伕正要牽馬到草場上去了,你跟著他吧,你必須時時刻刻的看住他的手,我的那匹馬的身上,有一個地方(到底什么地方克林堡沒有聽清楚。)是他的手所不能摸的……”

克林堡和馬伕,一塊兒在一座古墓的祭臺上坐著,聽著馬伕講故事,讓那匹馬系在石柱上,高舉著長長的頸脖在望天。

馬伕說的仿佛是一只雞,不然就是一只野狐;他說那只野狐詐死,在什么地方碰見一只狗,又怎樣的穿著女人的繡花裙子,假裝一個愛哭的女人,……克林堡的思索力常常走在那故事的前頭,他覺得只有馬伕的話是他所愛聽的。

后來克林堡長大了,華特洛夫斯基叫他進保衛(wèi)隊里去受訓練,但是他不肯,而且,凡是華特洛夫斯基所鄙視的人,都成為他的朋友。他有著抗拒華特洛夫斯基的能力。他寧愿在一間酒樓里,當一個面包師。

大搜捕的頭一天,克林堡和他們同一間酒樓的工人一起被縛。但是他和華特洛夫斯基做兄弟有一點兒益處,那就是,只要他肯提起華特洛夫斯基的名字,每一個保衛(wèi)隊都可以決定把他釋放。

晚上,華特洛夫斯基使人帶了一張紙條子到克林堡的酒樓里,叫克林堡跟著一同去。

華特洛夫斯基和他的女人在用晚飯的時候,克林堡進來了。

嫂嫂道著晚安,克林堡冷淡地回答著。

這房子充滿著新的桐油的氣味,堆積著許許多多的新用具,在一個貴婦人的眼里,這是一部最豐富的書,她要指給許許多多的客人們看,千遍萬遍的背誦著它們的價目,它們的新鮮名字和遠遠近近的出處。

克林堡隨手翻著報紙,他覺得在這房子里坐著已經(jīng)太久,他不能不對著哥哥發(fā)問到底有什么事。

華特洛夫斯基趁他的女人進廚房里去的時候,他對克林堡做了一個手勢,叫克林堡先到他的寢室里去。

隨后,他帶來了許多水果,叫克林堡一同吃。

他和善地吩咐著克林堡,仿佛已經(jīng)重新開拓了一個天地,這天地是值得克林堡進去參觀一下的。

克林堡沒有表示。

但是,華特洛夫斯基已經(jīng)對克林堡說過了:表示和不表示都沒有什么關(guān)系。

五

第二天的早上,大約是八點鐘的時候,克林堡為著一夜沒有睡得著,正沉沒在酸痛暈疲中,突然有許多人涌進酒樓里,把他從床鋪上揪下來,拉到街道上,街道上的人成千成萬地擁擠著,克林堡在群眾的毆打下找不著半點掩護,臉孔變成了青黑,張開著的嘴巴,喊不出聲來,只是在腸肚里最深的地方“呃呃”的哼著。

墻壁上的布告已經(jīng)預先貼出了。

今天,有一百七十二個參加叛亂的罪犯給處決死刑。

有著華特洛夫斯基的親弟克林堡在作證明。克林堡是叛黨的主要負責者,但是他自首了。

如今在和克林堡為難的是那一百七十二個的親屬,他們要為他們可悲的被難者向克林堡索命,分吃克林堡的肉。

克林堡的耳朵還是有點兒清醒的。

那邊,遠遠的響著震人心脾的號聲,一百七十二個囚徒排著長長的行列,像兩枝青竹夾著一枝柳條的籬笆般給一連保衛(wèi)隊夾在中間。總隊長華特洛夫斯基騎著他的雄健的白馬殿在背后。慢慢的,這行列分開了那擁擠著的人群,在克林堡所站立的街道上直伸而過。

克林堡雙手抱著痛苦的頭,有無數(shù)只絕命的手在對他揮舞著。

要是克林堡還有一件事應該做,那便是犧牲了他自己,救回那一百七十二個。

克林堡于是向著那相距不遠的行列奔去,他擺動著雙手在群眾的重圍中打開了他的路。

克林堡一只手揪住了華特洛夫斯基的白馬的頭轡,一只手高舉著。他對著前頭的行列高喊:

“停止!停止!”

華特洛夫斯基以為遇到刺客,立即拔出了他的手槍。他對著克林堡的面孔眈視了一分鐘之久……

群眾的聲音太嘈雜了,克林堡的聲音沒有人聽得見。

克林堡當著群眾的面前質(zhì)問華特洛夫斯基:那一百七十二個給定了死罪,到底是誰去作證明。

華特洛夫斯基是有著他的過人之處的,他命令保衛(wèi)隊驅(qū)散了群眾之后,隨即把克林堡捆縛了,給五個保衛(wèi)隊送回家里去。

因為,他說:

“克林堡今日得了瘋狂的病癥了!”

大約過了二十分鐘,保衛(wèi)隊便槍決了那一百七十二個。

(原載《沉郁的梅冷城》,1935年9月,上海天馬書店)

責編:梁紅