上海洋山深水港一期~三期港區(qū)回淤特征研究

嚴(yán)家君

摘 要:基于實(shí)測水文和地形資料,開展洋山深水港一期~三期港區(qū)的回淤特征和回淤機(jī)理的分析,研究表明:洋山海域含沙量冬季高、夏季低,港區(qū)冬春季回淤強(qiáng)度略高于春夏季,回淤形式以懸沙落淤為主;一期港區(qū)流態(tài)平順且潮流動(dòng)力強(qiáng),回淤強(qiáng)度相對(duì)較低,僅0.04m/a,二期港區(qū)緊鄰汊道的分流、匯流口,潮流動(dòng)力減弱,不利于泥沙輸移,回淤強(qiáng)度可達(dá)1.32m/a,三期港區(qū)漲、落潮流在此擴(kuò)散和匯聚,回淤強(qiáng)度也有0.47m/a,但是由于口門束窄,水深較深,港區(qū)基本無須疏浚維護(hù)。

關(guān)鍵詞:洋山深水港;懸沙落淤;回淤強(qiáng)度

中圖分類號(hào):TV148? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1006—7973(2021)06-0091-04

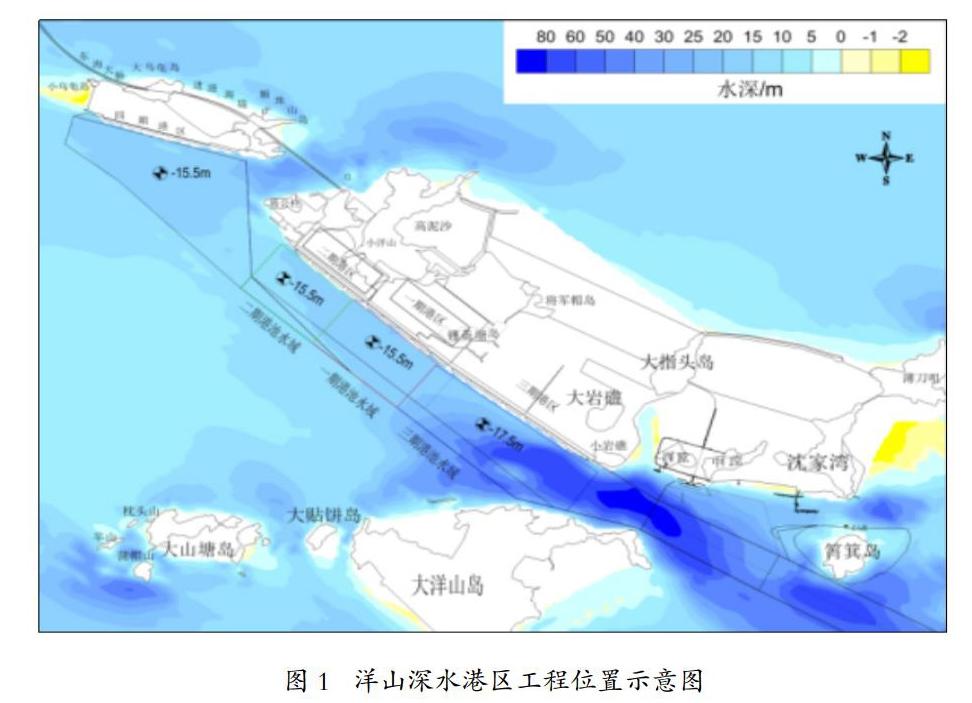

洋山深水港位于杭州灣東部的崎嶇列島,由大、小洋山為主的數(shù)十個(gè)島嶼環(huán)抱形成了西寬東窄的“多島嶼、多汊道”峽道地形。2002年6月洋山深水港區(qū)開工建設(shè)以來,實(shí)施了一系列的堵汊、吹沙造陸、港池開挖、局部炸礁、碼頭駁岸建設(shè)等工程,受其影響,港區(qū)周邊水沙條件發(fā)生一定程度改變,海床地形也相應(yīng)調(diào)整[1-4]。目前,洋山一期~三期深水港區(qū)建成已有十余年,地形的沖淤調(diào)整逐漸趨緩并適應(yīng)了新的水沙條件[5]。本文根據(jù)近期洋山一~三期港區(qū)實(shí)測地形的分析,對(duì)港區(qū)回淤過程進(jìn)行了研究和總結(jié),深化洋山港區(qū)回淤問題的認(rèn)識(shí),為科學(xué)制定洋山港區(qū)疏浚維護(hù)方案提供了依據(jù),也為今后類似離岸深水港建設(shè)和維護(hù)提供了技術(shù)支撐。

1 區(qū)域概況及港區(qū)建設(shè)情況

洋山深水港是我國最大的集裝箱港區(qū),位于上海南匯咀東南方向,距離蘆潮港約32km,由東海大橋連接港區(qū)和上海市南匯咀。在以大、小洋山為主的南、北兩支島鏈環(huán)抱下,洋山海域形成向杭州灣開口的喇叭狀水域,眾多島嶼之間形成分流汊道,在波浪和潮流動(dòng)力作用下,形成了海域特有的峽道地形[6-7],洋山深水港水域海床總體表現(xiàn)為“西寬東窄、西高東低”的態(tài)勢,在西口門處水域?qū)挾燃s7km左右,水深在8~10m,至東口門處,寬度縮窄至1km左右,局部水深可達(dá)50m以上。

2002年6月洋山深水港正式開工建設(shè),2002~2005年間,為了港區(qū)建設(shè)需要,先后封堵了位于北島鏈的小洋山~鑊蓋塘(中汊道)、大烏龜~顆珠山(西汊道)、鑊蓋塘~大巖礁(東汊道)等三個(gè)汊道,并實(shí)施了一、二期港池開挖和小巖礁局部炸礁、中港區(qū)碼頭駁岸建設(shè)和中港區(qū)拋沙造陸等工程及三期東側(cè)北圍堤工程、大指頭~小巖礁分汊口封堵及東港區(qū)吹填造陸和碼頭駁岸建設(shè)等工程,2005年、2006年、2009年和2018年,洋山港區(qū)一期~四期工程相繼建成。根據(jù)建設(shè)要求,一期、二期及四期港區(qū)的設(shè)計(jì)水深為15.5米(理論最低潮面,下同),三期港區(qū)的設(shè)計(jì)水深為17.5m。隨著港區(qū)工程的建設(shè)完成,小洋山附近區(qū)域的水沙條件也發(fā)生了明顯的改變。

2 洋山海域水文、泥沙特征

洋山海域潮汐為非正規(guī)半日淺海潮,潮汐強(qiáng)度中等,平均高潮位3.88m,平均低潮位1.14m,平均潮差2.74m,最大潮差5.03m,平均漲潮歷時(shí)5h51min,平均落潮歷時(shí)6h34min,落潮歷時(shí)略長于漲潮歷時(shí)。

杭州灣是我國著名的強(qiáng)潮海灣,洋山海域又毗鄰長江河口,具有“強(qiáng)動(dòng)力、高濁度”等特點(diǎn)。洋山海域受島鏈約束,潮流總體以往復(fù)流為主。根據(jù)2019年8月實(shí)測水文資料,大潮期間,漲、落潮流速分別在0.45~1.06m/s和0.53~1.13m/s之間,小潮期間漲、落潮流速分別在0.34~0.98m/s和0.44~0.85m/s之間。從漲、落潮流速變化來看,漲、落潮流速較接近,動(dòng)力基本相當(dāng)。自西口門向東口門,由于通道寬度逐漸束窄,大、小潮期間均表現(xiàn)為東口門處漲、落潮流速大于西口門處。

洋山海域在沿岸蘇北沿岸流和臺(tái)灣暖流的相互作用下,海域含沙量呈現(xiàn)“冬季高、夏季低”的季節(jié)性變化特點(diǎn):每年11月~次年4月的冬、春季節(jié)洋山海域表層潮平均含沙量在0.92~1.24kg/m3之間;5月~10月夏、秋季節(jié)含沙量有所降低,在0.33~0.81kg/m3之間。根據(jù)2019年8月實(shí)測含沙量,港區(qū)海域全潮平均含沙量在0.6~0.8 kg/m3之間,東、西口門之間沒有明顯的區(qū)域差異。

洋山海域懸沙平均中值粒徑為6.3?m,泥沙類型為細(xì)粉砂和極細(xì)粉砂,在水流的作用下極易活動(dòng)。洋山海域底質(zhì)中值粒徑在5~12?m之間,以粘土質(zhì)粉砂為主,粘粒含量多在20%~40%之間。總體而言,洋山港區(qū)的底質(zhì)與懸沙粒度分布較接近,表明洋山港區(qū)回淤以懸沙落淤為主要形式。

3 一~三期港池的回淤特征

為更好地分析港池水深變化及回淤特征,2017年以來,每年在一期~三期港內(nèi)水域開展地形測量,考慮到部分測圖期間,港區(qū)開展過維護(hù)疏浚,影響回淤強(qiáng)度的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),因此本文主要采用2018年9月~ 2019年7月的地形實(shí)測資料開展研究。

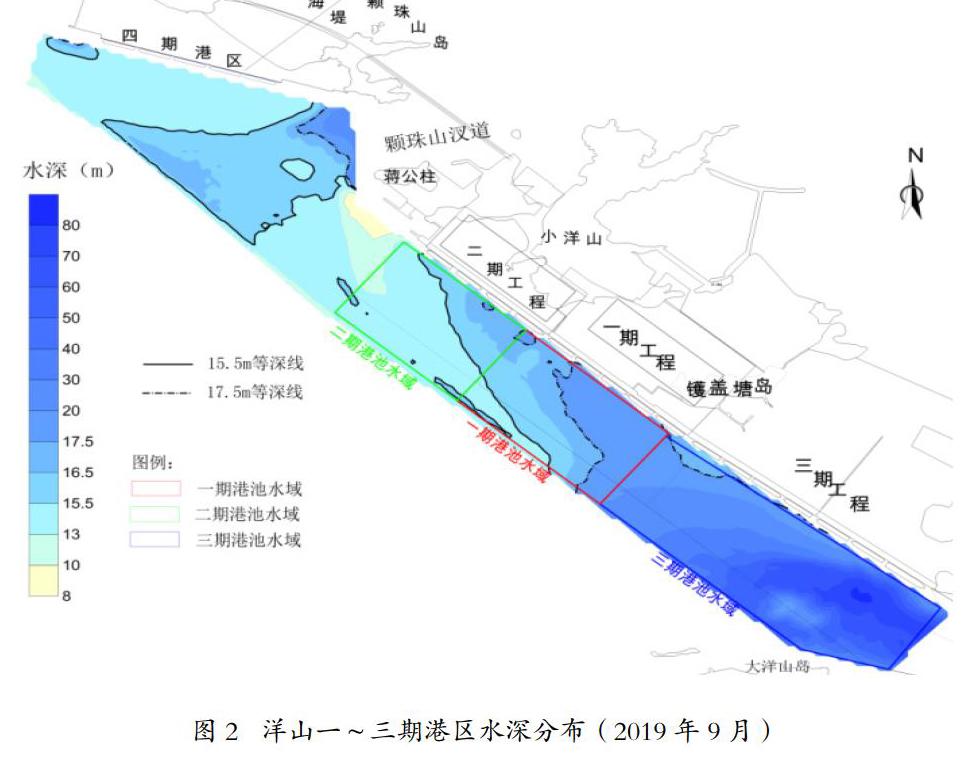

3.1 一期~三期港區(qū)水深分布特征

洋山一期~三期港區(qū)位于北島鏈顆珠山汊道以東,沿北島鏈自西向東依次為二期、一期和三期港區(qū)。由于南、北島鏈之間的通道寬度逐漸束窄,水深逐漸增深,港池水域水深也發(fā)生相應(yīng)變化。根據(jù)2019年9月1:10000實(shí)測地形資料,二期港池水域平均水深15.0m,最小水深12.7m,水深不滿足設(shè)計(jì)水深的淺點(diǎn)率為66%;一期港池平均水深17.1m,最小水深14.6m,淺點(diǎn)率為8%;三期港池平均水深40.7m,最小水深16.4m,淺點(diǎn)率僅2%(圖2)。

3.2 一期~三期港區(qū)回淤特征

2018年9月至2019年4月,洋山一期~三期港池水域內(nèi)的地形沖淤變化表現(xiàn)為:位于西側(cè)的二期港池水域總體呈現(xiàn)淤積特征,大部分水域的淤積幅度在0.5~1m之間,北側(cè)局部區(qū)域淤積1~2m之間;位于中間的一期港區(qū)水域在最外側(cè)的航道區(qū)域也呈淤積態(tài)勢,淤積幅度在0.5~1m之間,北部碼頭前沿附近則有所沖刷,沖刷幅度在0.5~1m之間,中部區(qū)域基本沖淤平衡;位于最東側(cè)的三期港池水域呈沖淤交替分布,沖淤幅度局部可達(dá)3m以上,但該區(qū)域水深條件達(dá)50m以上,均大于港池設(shè)計(jì)水深(圖3)。

2019年4月至7月,在西側(cè)的二期港池水域淤積范圍較冬春季節(jié)有所擴(kuò)大,已完全覆蓋蔣公柱前沿水域,港池內(nèi)平均淤積厚度為0.35m;一期港區(qū)內(nèi)基本沖淤平衡,局部有0.2~0.5m的小幅沖刷;三期港池水域總體仍以沖淤交替分布為主,沖淤幅度在1m左右,較冬春季節(jié)略有減小(圖3)。

就洋山港區(qū)回淤特征而言,由于疏浚影響,回淤強(qiáng)度在不同時(shí)段波動(dòng)較大(圖4)。 根據(jù)2018年9月~2019年7月期間的回淤強(qiáng)度統(tǒng)計(jì),在一期港區(qū)水域回淤強(qiáng)度相對(duì)較低,折合年回淤強(qiáng)度約為0.04m/a,其中2018年9月~2019年4月的冬春季節(jié)略有淤積,2019年4月~7月的春夏季節(jié)則小幅沖刷;二期港區(qū)年回淤強(qiáng)度約為1.32m/a,全年以淤積為主,其中冬春季節(jié)的淤積強(qiáng)度大于春夏季節(jié)的回淤強(qiáng)度;三期港區(qū)年回淤強(qiáng)度為0.47m/a,但港區(qū)水深條件良好,基本無需疏浚維護(hù)。

4 港池回淤原因分析

洋山海域的泥沙來源主要為長江口直接擴(kuò)散泥沙和潮流攜來的海域泥沙。受近岸流系尤其是沿岸流及臺(tái)灣暖流強(qiáng)度的季節(jié)性變化,洋山海域含沙量冬、夏季差異也較大。夏季,長江入海泥沙主要沉積在攔門沙海域及其水下三角洲前緣,向南輸送的泥沙量較少,因而含沙量相對(duì)較低;冬季,蘇北沿岸流增強(qiáng),長江入海泥沙可以擺脫河口的束縛向南輸運(yùn),加上冬季大風(fēng)寒潮天氣較多,風(fēng)浪掀沙作用明顯,洋山海域含沙量相應(yīng)增大[8、9]。受洋山海域含沙量的季節(jié)變化影響,因此港區(qū)回淤強(qiáng)度上也表現(xiàn)為9月~次年4月的冬春季回淤強(qiáng)度略高于4月~7月春夏季的回淤強(qiáng)度。

此外,潮流動(dòng)力條件的影響也是導(dǎo)致不同港區(qū)回淤強(qiáng)度差異的重要原因。根據(jù)二維潮流數(shù)模對(duì)洋山海域大潮期間的流場模擬:位于西側(cè)的二期港區(qū),由于靠近港區(qū)主通道與顆珠山汊道的分流、匯流口,且蔣公柱前沿存在水深不足5m的淺灘,導(dǎo)致該水域潮流動(dòng)力較弱,落潮流在越過淺灘進(jìn)入二期港區(qū)水域時(shí)流速有所下降,落急時(shí)刻降幅約為0.15m/s,落憩時(shí)刻降幅約為0.10m/s,且在漲憩時(shí)段存在較為明顯的回流現(xiàn)象,受此影響導(dǎo)致二期港區(qū)水域的水流挾沙能力減弱,使水體中的懸沙落淤,從而提高了港區(qū)的回淤強(qiáng)度。在三期港區(qū)水域,漲潮流在此擴(kuò)散,落潮流則沿相反方向在此匯聚,流態(tài)也較復(fù)雜,但是由于處于通道束窄區(qū)域,附近最大漲、落急流速可達(dá)2.2m/s,水流動(dòng)力相對(duì)較強(qiáng),因此回淤也相對(duì)較低,且該區(qū)域水深較深,對(duì)港區(qū)疏浚維護(hù)基本不構(gòu)成影響。受峽道效應(yīng)的影響,一期港區(qū)大潮漲急流速在1.2~2.0m/s之間,落急流速在1.4~1.8m/s之間,潮流動(dòng)力也相對(duì)較強(qiáng)且水域內(nèi)潮流流向基本沿岸線走向,流態(tài)總體平順,泥沙不易落淤,因此回淤強(qiáng)度也較低。

5 結(jié)論

洋山深水港區(qū)自2009年建成以來已10年有余,一期~三期港區(qū)水域地形調(diào)整與水沙條件已基本適應(yīng),港區(qū)回淤也趨于常態(tài)化,根據(jù)2018年9月~ 2019年7月的實(shí)測地形資料,對(duì)港區(qū)的回淤特征進(jìn)行了分析并對(duì)回淤機(jī)理進(jìn)行了探究,形成結(jié)論如下:

(1)洋山港區(qū)以懸沙落淤為主,泥沙來源于長江口的泥沙擴(kuò)散,受近岸流系的季節(jié)性變化,海域含沙量呈“冬高夏低”的變化特征,由此導(dǎo)致港區(qū)冬春季回淤強(qiáng)度略高于春夏季;

(2)洋山一期港區(qū)流態(tài)平順且潮流動(dòng)力較強(qiáng),回淤強(qiáng)度相對(duì)較低,僅0.04m/a,二期港區(qū)緊鄰汊道的分流、匯流口,潮流動(dòng)力減弱,不利于泥沙輸移,回淤強(qiáng)度可達(dá)1.32m/a,三期港區(qū)漲、落潮流在此擴(kuò)散和匯聚,回淤強(qiáng)度也有0.47m/a,但是由于口門束窄,港區(qū)水深條件良好,基本無需疏浚維護(hù)。

參考文獻(xiàn):

[1] 虞志英,李身鐸,張志林,等. 上海國際航運(yùn)中心洋山深水港工程動(dòng)力地貌響應(yīng)[M] . 北京:科學(xué)出版社,2013.

[2] 楊忠勇,程和琴,朱建榮,等. 洋山港海域潮動(dòng)力特征及其對(duì)工程的響應(yīng)[J] . 地理學(xué)報(bào),2012,67(9),1282-1290.

[3] 楊忠勇,石小濤,吳澤艷,等. 洋山海域工程前后水動(dòng)力特征分析[J] . 長江流域資源與環(huán)境,2017,26(1):82-90.

[4] 邵榮順,吳明陽,左書華. 上海洋山深水港區(qū)12年來海床沖淤變化分析[J] . 海洋工程,2012,30(1):106-111.

[5] 中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司.? 2019年洋山深水港區(qū)周邊水域水深測量及水文測驗(yàn)綜合分析研究報(bào)告[R] . 上海:中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,2019.

[6] 徐元. 高含沙量島嶼海域沖刷槽的成因及其建港意義——以杭州灣灣口北部洋山海域?yàn)槔齕J] . 海洋工程,2001,19(1):88-93.

[7] 莊驊. 洋山深水港工程建設(shè)中堵汊問題的思考[J],水運(yùn)工程,2014,4:80-85.

[8] 左書華,張寧川,李蓓,等. 洋山深水港海域懸沙濃度時(shí)空變化及其動(dòng)力原因[J] . 華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,3:72-82.

[9] 劉紅,丁健,黃志揚(yáng),等. 洋山深水港區(qū)年平均含沙量的推算[J] . 山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,31(4):10-17.