重離子束輻照選育高產細菌素植物乳桿菌

麻和平,彭章普,張文齊,劉彩云,王 潔,王曙陽,3, ,邵建寧,

(1.甘肅省科學院生物研究所 甘肅省微生物資源開發利用重點實驗室,甘肅蘭州 730000;2.甘肅省科學院,甘肅蘭州 730000;3.中國科學院近代物理研究所,甘肅蘭州 730000)

乳酸菌是國內外公認的對人類健康有益的食品級微生物,被廣泛應用于食品、醫藥、農業等領域[1?3]。乳酸菌細菌素是乳酸菌通過核糖體途徑產生的具有抗菌活性的肽和蛋白類物質,具有高效、安全無毒、無殘留、無抗藥性等優點,可以防止食品中腐敗菌和病原菌的生長[4?7],已商品化的乳酸菌細菌素十分有限,僅限于Nisin和Pediocin PA-1等[8],生物合成量低也是細菌素應用受限的主要原因之一[9]。國內外許多實驗室正致力于從不同原料中篩選高產菌株、發酵培養基和發酵條件優化、誘變育種、原生質體融合、基因工程方法、群體感應系統調控等方面提高乳酸菌細菌素合成量,開展乳酸菌細菌素的研究、開發與利用[10?13],大范圍的收集、篩選乳酸菌株,挖掘廣譜、高效的乳酸菌細菌素已經成為生物防腐劑研究領域中正在研究的熱點[14?17]。甘肅牧區具有獨特的生態環境,當地少數民族牧民沿用傳統制作方法制作的發酵乳品,作為自然長期馴化乳酸菌的載體,含有豐富的乳酸菌資源[18?19]。

針對從傳統發酵乳制品中初步分離篩選的乳酸菌細菌素產量偏低、基因工程菌公眾接受度低等商業化瓶頸,本研究以甘肅牧區傳統發酵乳制品中分離篩選出的產細菌素植物乳桿菌Lp1作為出發菌株,應用相比傳統誘變源具有高突變率、廣突變譜的重離子束輻照微生物育種技術[20?24],開展產細菌素植物乳桿菌重離子束輻照誘變育種及其突變株產細菌素性能遺傳穩定性研究,解決前期分離篩選的乳酸菌產細菌素量偏低的問題,建立和優化產細菌素植物乳桿菌重離子束輻照誘變育種研究方法,為選育高產細菌素植物乳桿菌提供一定的參考依據。

1 材料與方法

1.1 材料與儀器

出發菌:植物乳桿菌Lp1(Lactobacillus plantarumLp1) 分離自甘南牧區牦牛酸奶,指示菌:大腸埃希氏菌(Escherichia coli)ATCC25922、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)CMCC26003 甘肅省科學院生物研究所食品生物技術室保藏;MRS肉湯、MRS瓊脂、營養肉湯(NB)、營養瓊脂(NA)培養基 青島海博生物技術有限公司。

JA2003N 電子天平 上海精密儀器有限公司;DELTA 320 pH計 梅 特 勒-托 利 多(METTLER TOLEDO)集團;DG-1 多功能培養箱 上海醫療器械修造廠;LDZF-75L-II 立式高壓蒸汽滅菌器 上海申安醫療器械廠;SW-CJ-2D 超凈工作臺 蘇州凈化設備有限公司;BH-2 顯微鏡 日本奧林巴斯(中國)有限公司;HiCC-S1型全自動菌落計數及抑菌圈測量儀杭州萬深檢測科技有限公司;動菌落計數及抑菌圈測量儀 杭州萬深檢測科技有限公司。

1.2 實驗方法

1.2.1 重離子束12C6+輻照誘變 將甘油法保藏的出發菌株植物乳桿菌Lp1接種于MRS肉湯培養基,37 ℃恒溫活化、擴大培養后,在無菌條件下將待輻照菌懸液1.5 mL置于35 mm無菌塑料平皿中,利用中科院近代物理所重離子加速器淺層輻照終端提供的80 MeV/u,劑量率20 Gy/min 的12C6+重離子束進行輻照處理[25],輻照劑量分別為 0(CK)、50、100、150、200、300 Gy,每個劑量設置3個平行。

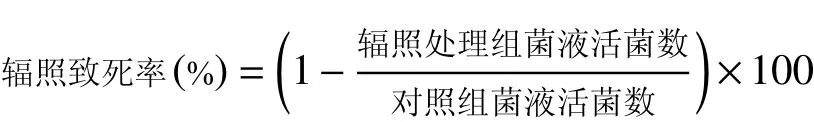

1.2.2 重離子束12C6+輻照致死率及正、負突變率測定

1.2.2.1 輻照致死率測定 將不同劑量輻照后的菌懸液10倍系列稀釋后,選擇適宜稀釋度,采用平板傾注法,用MRS瓊脂進行菌落計數,每個稀釋度3個平行,37 ℃恒溫倒置培養48 h。菌落計數參照GB 4789.2-2016食品安全國家標準食品微生物學檢驗菌落總數測定。

1.2.2.2 輻照正、負突變率測定 將不同劑量輻照后的菌懸液10倍系列稀釋后,選擇適宜稀釋度的稀釋勻液,采用涂布平板法,在MRS瓊脂平板37 ℃恒溫倒置培養24~48 h,挑選出所有單菌落,分別接入裝有10 mL MRS肉湯培養基的試管中,37 ℃恒溫靜置培養24 h后,4 ℃靜置24 h。以大腸埃希氏菌為指示菌對分離菌株發酵上清液進行抑菌試驗,統計分離得到菌株總數和與出發菌株抑菌圈直徑比較變化大于10%的分離菌株數,進行正負突變率計算。

1.2.3 高產細菌素乳酸菌突變株篩選

1.2.3.1 初篩 將重離子束輻照后菌懸液,稀釋一定濃度,采用涂布平板法,在MRS瓊脂平板37 ℃培養24~48 h,無菌條件下挑出單個菌落,接入裝有10 mL MRS 肉湯培養基的試管中,37 ℃恒溫培養24 h后,4 ℃靜置24 h,取發酵上清液以大腸埃希氏菌為指示菌進行抑菌試驗,測量抑菌圈直徑,挑選正突變株進行保藏[26]備用。

1.2.3.2 復篩 初篩的正突變株用MRS 肉湯培養基于37 ℃培養24 h,8000 r/min離心10 min,收集上清液。上清液用1 mol/L NaOH調pH至5.5,排除有機酸的干擾;再在80 ℃保溫10 min,排除過氧化氫的干擾;最后經0.22 μm濾膜過濾除菌[27]備用。以大腸埃希氏菌和金黃色葡萄球菌為指示菌對上述處理后上清液分別進行抑菌試驗,測量抑菌圈直徑,挑選對2種指示菌抑菌圈直徑均大于出發菌抑菌圈直徑的突變株為復篩菌株進行保藏。

1.2.3.3 高產細菌素乳酸菌突變株遺傳穩定性測試 將復篩的高產細菌素乳酸菌突變株接種于MRS肉湯培養基,37 ℃恒溫培養24 h,連續傳代5次,對每一代菌株發酵液按1.2.4的方法處理后進行抑菌實驗,測定抑菌圈直徑,評價突變株遺傳穩定性[28]。

1.2.4 抑菌實驗 采用雙層瓊脂擴散法[29],在水平放置的無菌培養皿中先加入10 mL滅菌后冷卻至50 ℃左右的1%瓊脂水溶液,至完全凝固后均勻擺放6個牛津杯,再加入15 mL含大腸埃希氏菌或金黃色葡萄球菌約106CFU/mL的48 ℃左右的營養瓊脂培養基,等完全凝固后取出牛津杯,在形成的圓孔內,3個孔分別滴加分離菌株待測樣液100 μL,其余3個孔分別滴加出發菌株待測樣液100 μL,37 ℃培養20 h,用HiCC-S1型全自動菌落計數及抑菌圈測量儀測定抑菌圈直徑。

1.3 數據處理

所有數據采用Micorsoft Excel 2019軟件進行統計分析,數據以平均值±標準偏差表示。

2 結果與分析

2.1 輻照劑量對致死率的影響

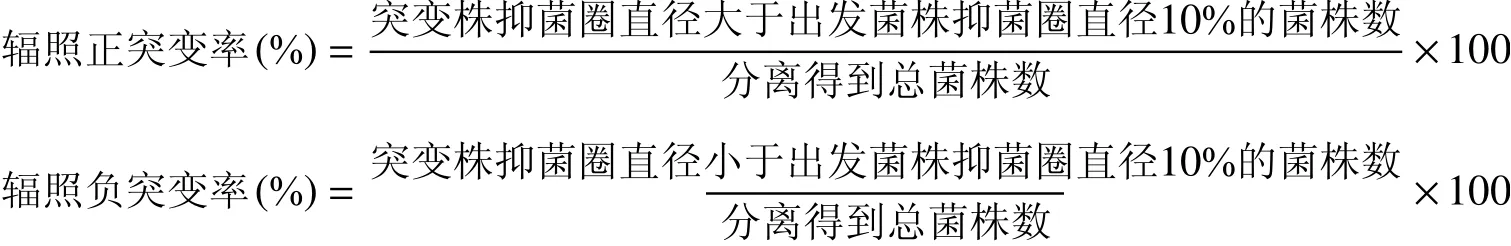

對重離子束12C6+不同劑量輻照后的植物乳桿菌Lp1菌懸液,采用傾注平板法菌落計數,計算出各個輻照劑量致死率,以輻照劑量為橫坐標,致死率為縱坐標,繪制致死率曲線。結果如圖1所示,出發菌株植物乳桿菌Lp1對重離子束的輻照較為敏感,通過不同劑量的重離子束12C6+輻照后,隨著重離子束輻照劑量的增大,誘變致死率不斷升高。在整個輻照試驗中,當輻照劑量從50 Gy升高至300 Gy時,出發菌株植物乳桿菌Lp1的致死率從58.62%上升至86.3%,致死率提高了27.68%。其中,當輻照劑量從50 Gy升高至150 Gy時致死率提高了5.83%,劑量從150 Gy升高至300 Gy時致死率提高了21.85%。本次研究最大輻照劑量為300 Gy,植物乳桿菌Lp1的致死率達到了86.3%,如果想得到更高致死率劑量,可以在大于300 Gy的重離子束輻照劑量下再進一步增大輻照劑量來研究[30?31]。

圖1 重離子束輻照誘變植物乳桿菌Lp1致死曲線和正、負突變率曲線Fig.1 Lethality curv and positve & negative mutation rate curve of Lactobacillus plantarum Lp1 irradiatied by heavy ion beams

2.2 輻照劑量對正負突變率的影響

在分離菌株發酵上清液抑菌試驗中,將與出發菌株抑菌圈直徑比較變化大于10%的菌株定義為突變菌株,抑菌圈直徑比較變化在10%內的菌株定義為非突變菌株,統計分離的正負突變株菌株數和總菌數。以輻照劑量為橫坐標,正、負突變率為縱坐標,繪制正、負突變率隨輻照劑量的變化曲線。正、負突變率曲線如圖1所示,菌株的正突變率隨著輻照劑量的增大逐步提升,當輻照劑量為 300 Gy時,正突變率達到28.28%,相比其它輻照劑量可篩選得到較多正突變菌株,試驗結果表明在本次研究設置輻照劑量下,重離子束12C6+輻照最佳劑量為300 Gy。菌株的負突變率也隨著輻照劑量的增加而升高,輻照劑量為300 Gy時,負突變率達到33.33%。在 300 Gy時,正、負突變率均達到最高,同時致死率也達到86.3%。根據相關誘變研究得到的現代育種理論表明,當被誘變微生物致死率為 70%~80%時,所采用的輻照劑量下,菌株更容易出現較高的正突變菌株,當在更高的致死率下,雖然突變率可能較高,但在此情況下,正、負突變率都會較高[32?33]。

2.3 高產細菌素乳酸菌突變菌株篩選

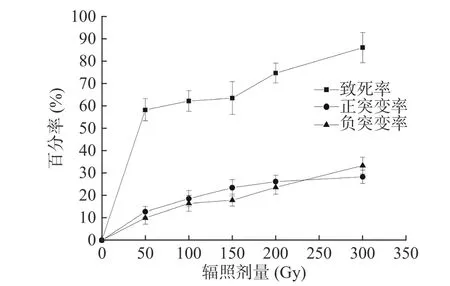

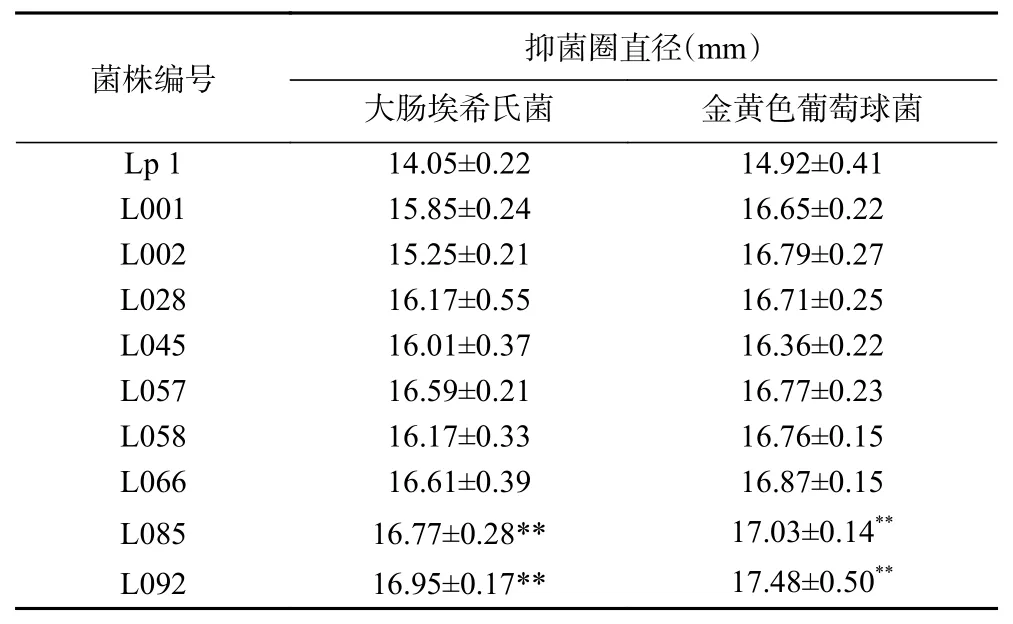

2.3.1 初篩 對重離子束12C6+300 Gy劑量輻照后的出發菌株Lp1菌懸液稀釋液涂布平板,分離單菌落,以大腸埃希氏菌為指示菌,對分離菌株發酵上清液進行抑菌試驗,分離出了抑菌圈直徑大于出發菌株抑菌圈直徑10%的正突變株28株。出發菌株Lp1的平均抑菌圈直徑為(15.57±0.41)mm,從正突變菌株中再選出抑菌圈直徑大于出發菌株抑菌圈直徑15%的菌株9株,結果見表1。由表1可知,初篩的9株菌株其抑菌圈直徑較出發菌株抑菌圈直徑提高了16.83%~20.55%,均與出發菌株Lp1對大腸埃希氏菌的平均抑菌圈直徑差異極顯著(P<0.01)。

表1 重離子輻照誘變植物乳桿菌Lp1初篩突變株Table 1 Positve mutation strains of Lactobacillus plantarum Lp1 of preliminary screening

2.3.2 復篩 對初篩出的9株菌株進行復篩,9株菌株發酵液經除有機酸、過氧化氫、菌體處理后,以大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌分別為指示菌,進行抑菌圈試驗,結果見表2。由表2 可知,初篩的9株突變株發酵液排除有機酸、過氧化氫、菌體干擾后,仍有明顯抑菌效果。復篩出2株抑菌圈較大菌株,L092菌株對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌的抑菌圈直徑分別為(16.95±0.53)、(17.48±0.54)mm,比出發菌株Lp1對大腸埃希氏菌和金黃色葡萄球菌的抑菌圈直徑提高20.64%和17.16%。L085菌株對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌的抑菌圈直徑分別為(16.77±0.23)、(17.03±0.23)mm,比出發菌株Lp1對大腸埃希氏菌和金黃色葡萄球菌的抑菌圈直徑提高19.36%和14.14%。L092、L085菌株對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌的抑菌圈直徑與出發菌株抑菌圈直徑差異極顯著(P<0.01)。

表2 重離子輻照誘變植物乳桿菌Lp1復篩突變株Table 2 Positve mutation strains of Lactobacillus plantarum Lp1 of secondary screening

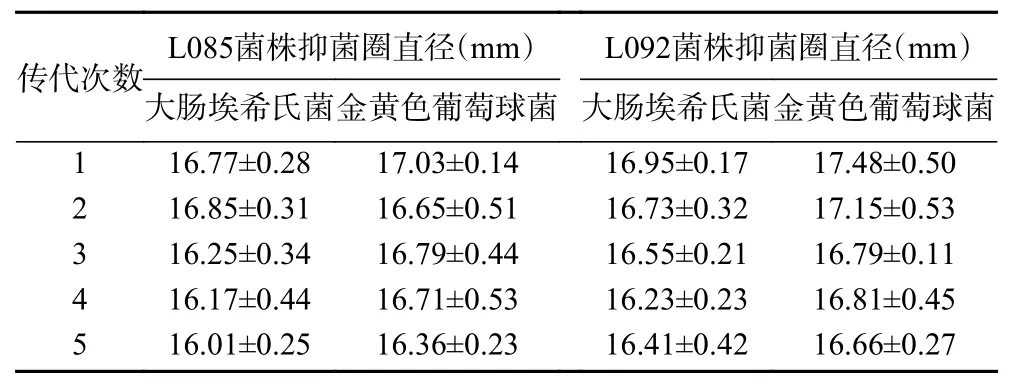

2.4 高產細菌素突變菌株遺傳穩定性

為了驗證復篩高產細菌素突變菌株遺傳穩定性,對復篩菌株Lp085、Lp092進行遺傳穩定性試驗,37 ℃恒溫,MRS 肉湯培養基的試管中培養24 h,連續傳代5次,菌株每一代發酵液均經除有機酸、過氧化氫、菌體處理后進行抑菌圈試驗,結果如表3所示,2株復篩菌株Lp085、Lp092連續傳代5次,Lp092菌株對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌的抑菌圈直徑分別在 16.41~16.95、16.66~17.48 mm,Lp085菌株對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌待抑菌圈直徑分別在 16.01~16.77、16.36~17.03 mm,連續傳代5次,各代的抑菌圈直徑變化均在5%之內,說明菌株Lp085、Lp092具有較穩定的產細菌素遺傳特性。

表3 復篩突變株突的遺傳穩定性研究Table 3 Genetic stability of mutant strain of secondary screening

3 結論

采用重離子束12C6+對產細菌素乳酸菌出發菌株植物乳桿菌Lp1進行輻照選育,輻照劑量在50~300 Gy時,致死率呈上升趨勢,出發菌株植物乳桿菌Lp1的致死率從58.62%上升至86.3%。在輻照劑量300 Gy時,出發菌株植物乳桿菌Lp1的正突變率為28.28%,負突變率為33.33%。在輻照劑量300 Gy菌懸液中選育出高產細菌素突變菌株Lp085、Lp092,Lp092對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌待抑菌圈直徑分比出發菌株Lp1抑菌圈直徑提高21.40%、18.9%;Lp085對大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌待抑菌圈直徑比出發菌株Lp1抑菌圈直徑提高 20.27%、16.91%。經過連續傳代5次試驗,2株菌株Lp085、Lp092均具有良好的產細菌素遺傳穩定性。本研究表明,利用重離子束12C6+輻照產細菌素乳酸菌可以得到高產細菌素的突變菌株,可用于高產細菌素乳酸菌種的選育,為高產細菌素乳酸菌選育提供了一定理論依據和試驗基礎。