閩南茶香一碗人情

陳思蒙

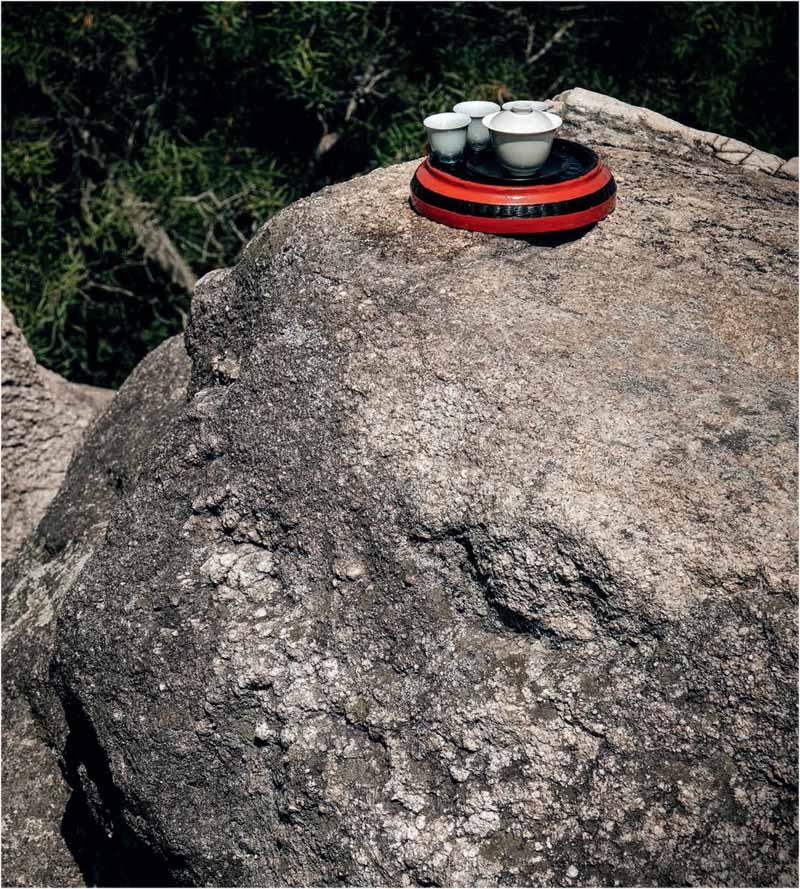

爬上蓮花峰后側(cè)大山巖頂端,可以對著開闊的風(fēng)景飲一杯茶,這也成為愛茶人來石亭寺的『秘密基地』。大漆托盤是泉州永春仙夾的特產(chǎn),托盤中的蓋碗及茶杯均為泉州德化出產(chǎn),有個樸實可愛的名字叫『豬油白』。茶器均為鄭珺如提供。

我們本次山中茶席的帶路人鄭珺如女士(左)和友人王寧女士(右)為我們展示了閩南友人間最日常的場景。鄭珺如,泉州螞蟻庭院私房菜主理人及廈門王牌時代品牌事務(wù)所聯(lián)合主理人,多年研習(xí)花藝的她也是日本小原流三級家元教授和中國臺灣中華花藝文教基金會副教授。王寧,廈門大學(xué)歷史文獻學(xué)博士、獨立撰稿人,現(xiàn)為廈門王牌時代品牌事務(wù)所聯(lián)合主理人。

豐州石亭初綠

要說閩南乃至福建的茶故事,都繞不開這豐州的蓮花峰。它因存留著全福建最早記載有關(guān)茶的文字的摩崖石刻而成為眾多愛茶人的『膜拜』之地。

蓮花峰,晉代始建時有寺廟,但其上又稱『不老亭』的石亭,建于明正德元年1506年。相傳北宋末年,僧人凈業(yè)、勝因在蓮花峰巖石間發(fā)現(xiàn)茶樹,精心培育,以致繁榮。因此南宋龍閣大學(xué)士傅宗教在此游覽時留下了『巖縫茶香』的石刻。

離開泉州市區(qū),我們從寬敞、快速的大道上開了個小差,沿著晉江水逆流而上,走豐州鎮(zhèn)的老路,穿越武榮門牌坊,路邊盡是售賣五金雜貨并雞鴨蔬果的商販,若是對面來車,大家需得用閩南話商量一番,更易順暢通過。眼前標準的縣鎮(zhèn)場景已經(jīng)很難讓我們?nèi)プ匪葚S州作為閩南地區(qū)第一代政治經(jīng)濟中心的風(fēng)華——那已經(jīng)是三國孫吳時期的事了。

同樣難以想象的,還有這里產(chǎn)茶,且產(chǎn)綠茶的事實。或許是閩南烏龍?zhí)^有名,即便不是資深茶客,也能把鐵觀音、佛手、閩南水仙掛在口邊。但豐州所在的南安市既非福建的茶葉主產(chǎn)區(qū),亦未憑茶產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟添磚加瓦,但要說閩南乃至福建的茶故事,卻非得繞到這里來不可。

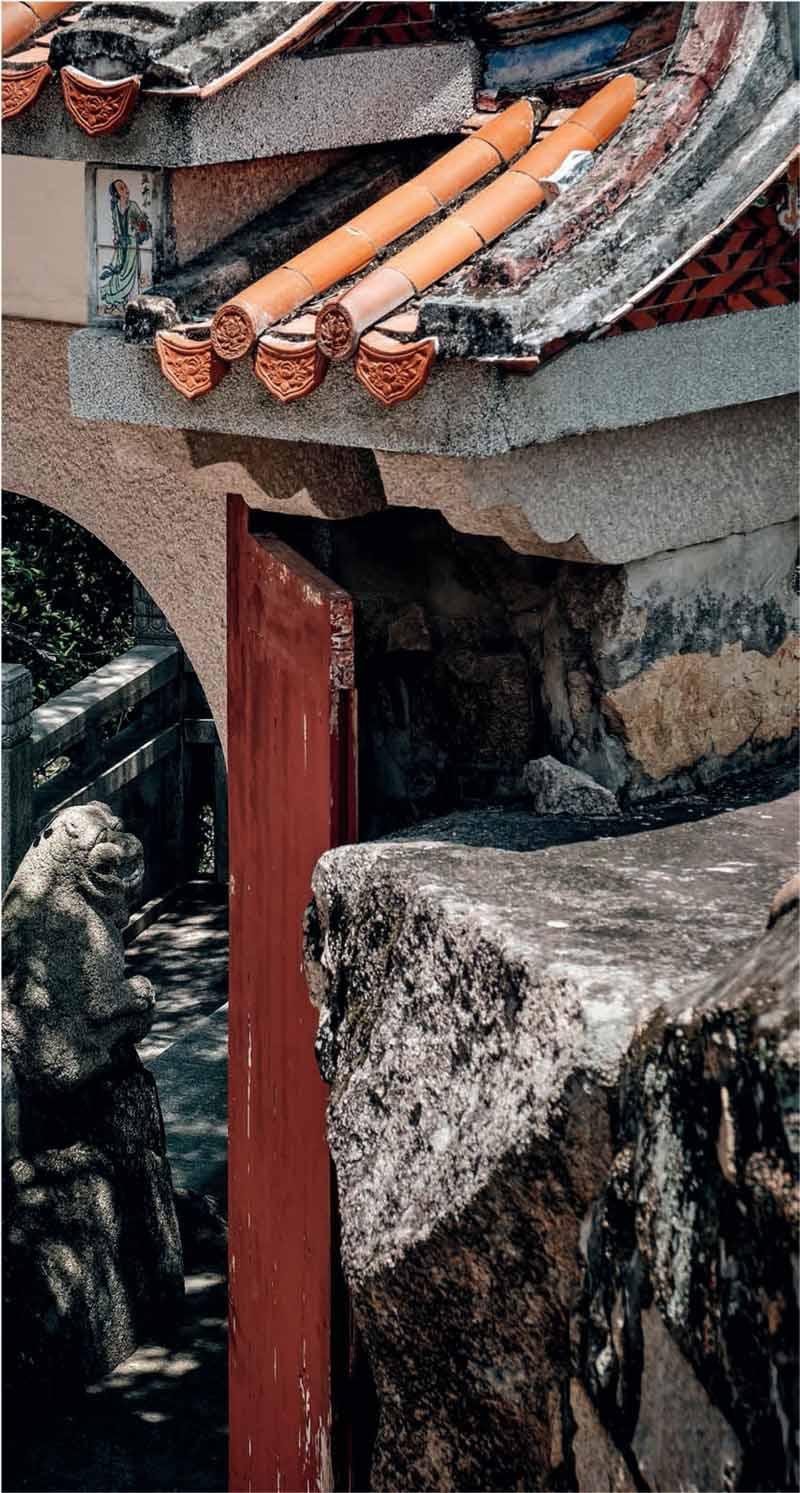

蓮花峰上石亭寺內(nèi)一角。寺內(nèi)山石上現(xiàn)留存著從宋代至清代的摩

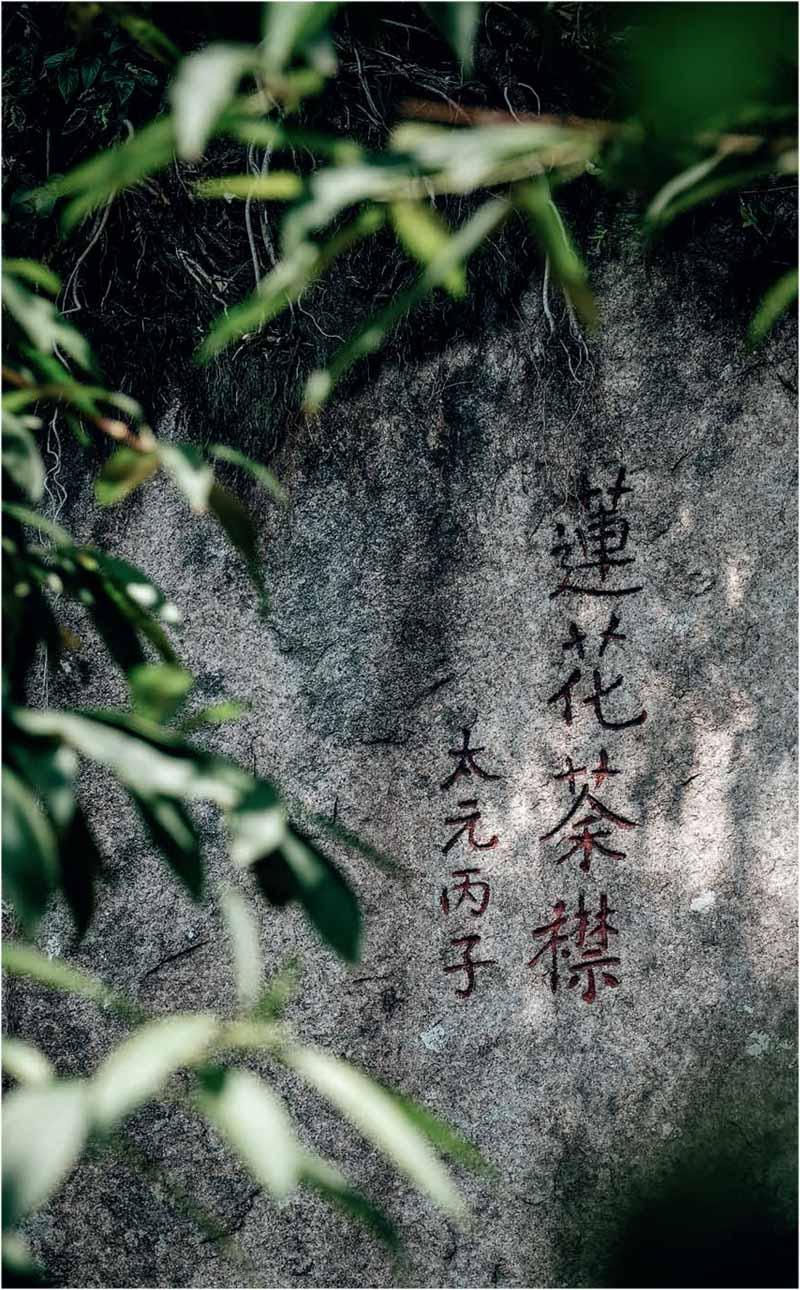

繞不開,是因為在這清源山與九日山之間的蓮花峰。這座高僅120米的小山峰因存留著全福建最早有關(guān)茶的文字記載的摩崖石刻而成為眾多愛茶人的“膜拜”地。是日驕陽如火,我們踏著恍惚的步子從山頂茶園一路跋涉向上,在強烈日光與蓊郁樹蔭的明滅中,尋找到這塊上書“蓮花荼襟”四字的石刻:“蓮花”自然指這蓮花峰;“ 荼”是“茶”的古字,在陸羽《茶經(jīng)》面世之前,所有的“茶”都歸在同時含有“菜”和“草”之意的“荼”字下;而“襟”則有襟帶之意,比喻當年蓮花峰周圍茶園綿延廣袤的樣子。范仲淹所謂“春山半是茶”的場面大抵也不過如此吧。石刻落款在“太元丙子”,即東晉孝武帝司馬曜的376年,距今已超過1600年,比陸羽的《茶經(jīng)》早了400年左右,更比最早記載福建茶葉的書籍——五代毛文錫所寫的《茶譜》早了500多年,是目前公認的能見證福建種茶歷史的最早的文字。

石亭寺午后美妙的光影

石亭寺后山上的摩崖石刻『不染心』,落款為:晉江施士偉,康熙戊戌重陽,即1718年。施士偉為明末清初軍事家施瑯的次子,1718年他扶父親的靈樞回鄉(xiāng),滯留泉州,或到石亭寺游覽,留下如此字跡

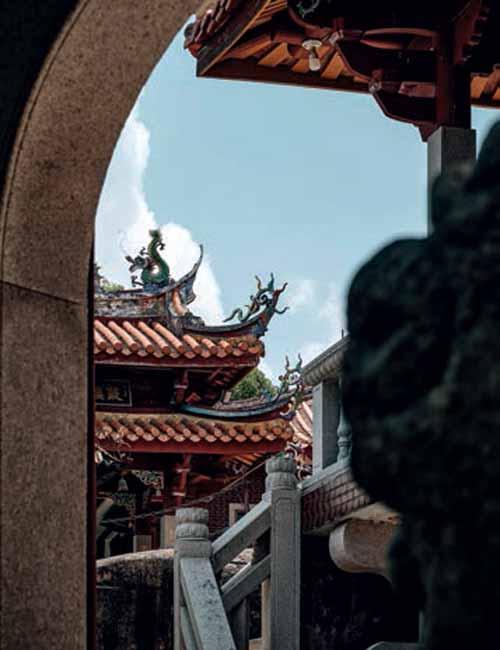

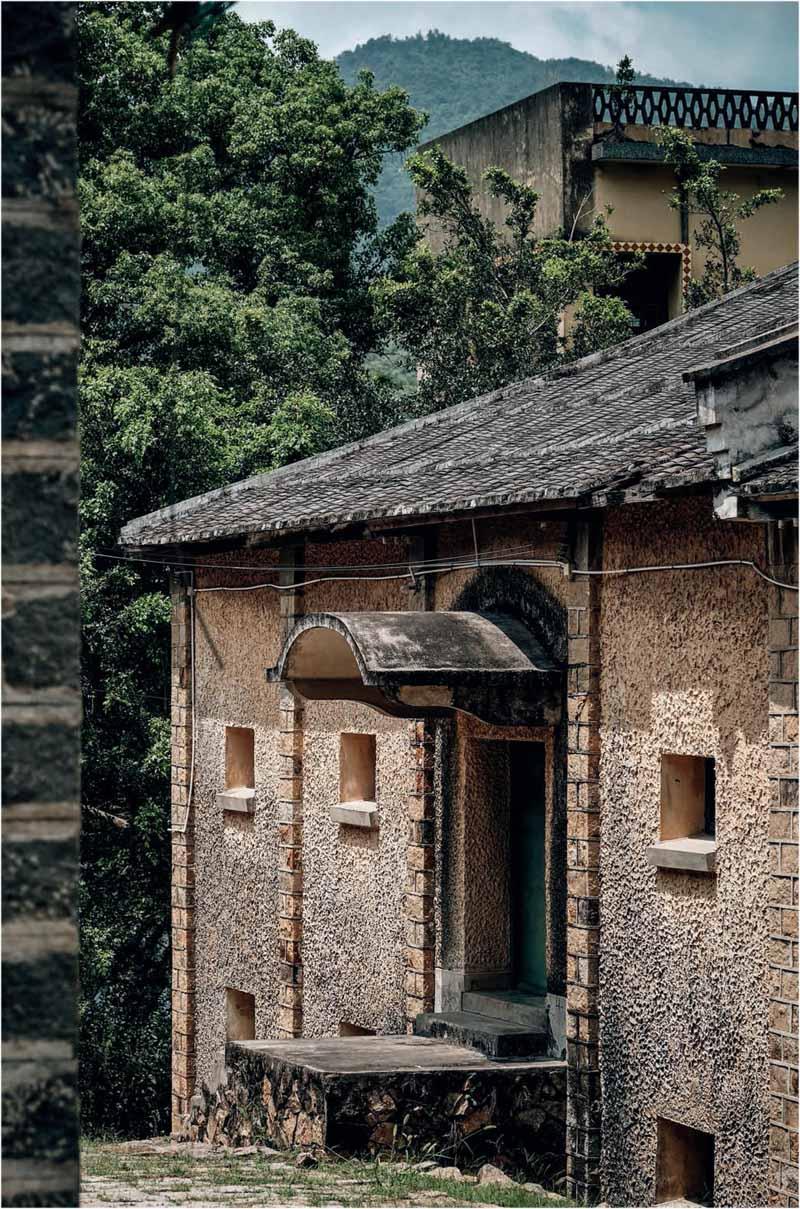

在石亭寺中也能見到這種典型的傳統(tǒng)閩南建筑裝飾元素。

但這蓮花峰的綠茶以名茶之姿站上歷史舞臺,還要等到宋朝。托當時僧人凈業(yè)長老的福,在蓮花峰的巖石間發(fā)現(xiàn)了茶樹,一番細心栽培之后,才有了僧家供佛之用的珍茗。在關(guān)于茶的故事中,我們總不難品到幾分禪的況味,珺如帶我們一路山行,身邊的山梔子幽然吐芳,正好為我們這場很“閩南”的山間茶席充當了最佳的茶席花。珺如研習(xí)日本小原流花道及中國臺灣中華花藝多年,到如今她更懂得的卻是應(yīng)緣與放下,放下企圖與姿態(tài),從容應(yīng)接每一個當下的機緣,“這也像我們閩南人喝茶,可以在任何情境下發(fā)生,即便在鬧市,一轉(zhuǎn)身也可入妙境。而今天這山梔子花,即是古稱詹卜者,在《錦繡萬花谷》中,詹卜被譽為‘禪友,宋代王十朋也有詩寫它‘:禪友何時到,遠從毗舍園。妙香通鼻觀,應(yīng)悟佛根源。”當下,我們在石亭寺后山飲著這石亭綠茶,寺中詹卜是我們的茶席花,而在蓮花峰現(xiàn)在尚存的二十余方摩崖石刻中,我們還能找到那為詹卜寫詩的王十朋題字,雖然所題內(nèi)容已湮滅于歷史風(fēng)霜,但王十朋三字仍清晰在目,如此清茶、妙香,也是我們的應(yīng)緣。

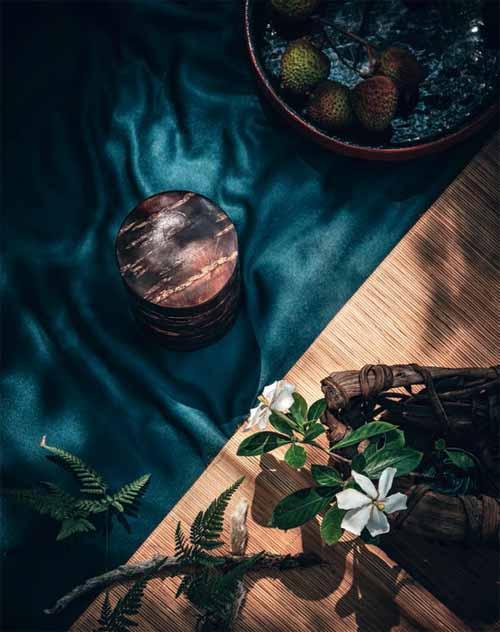

山中茶席一角。山櫻無地皮茶筒為日本角館藤木伝四郎作品,野葡萄藤花器來自京都大原,均為鄭珺如提供。茶席花為山中梔子花與蕨,鄭珺如選擇以此古稱『薝卜』的禪花來對應(yīng)石亭寺中飲茶的意境

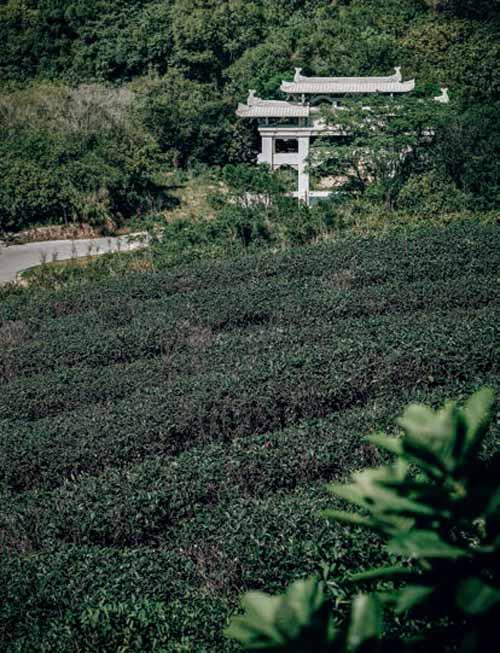

如今的石亭寺內(nèi)仍保留著大片石亭綠茶的種植地,讓人不禁追想數(shù)百年前這里茶園綿延的悠遠景象。

此刻我們所在的石亭寺始建于明代正德年間,最初名“不老亭”,其梁柱、斗檐、頂蓋均為花崗石所構(gòu),至今不變。及至清朝道光年間,因為道光皇帝為這蓮花峰下的綠茶御賜“上品蓮花”的美稱,這抹石亭綠迎來了自己的巔峰時刻,不僅國內(nèi)聞名,還遠銷海外。而作為著名的僑鄉(xiāng),南安的海外游子眾多,而由這里風(fēng)土、歷史孕育的一口石亭綠,也是多少人在大海那頭的涓涓鄉(xiāng)愁。據(jù)說,在1955年4月舉行萬隆會議期間,周恩來總理就聽了不少華僑對石亭綠茶的贊譽,在會議上,他還特意用這款茶來招待各國友人,飲下的可謂是那片浮云游子意。

可惜,隨著時間推移,到了20世紀90年代,曾經(jīng)風(fēng)光的石亭綠茶在閩北巖茶、閩南烏龍茶的洶洶來勢之下湮滅了姓名,幾近消失。許多茶農(nóng)砍掉茶樹,種起了更實用的龍眼,年輕人離開土地,只有少數(shù)忘不了那一口綠意的老人還在堅守他們的茶。據(jù)南安市石亭綠茶研究會會長傅瑞典回憶,情況最差的時候,每戶茶農(nóng)的年產(chǎn)量不過100來斤。可他也依然記得不少東南亞華人對石亭綠茶的情有獨鐘,以至到了現(xiàn)在有些當?shù)氐牟柁r(nóng)自己都只撿些粗茶來飲,要把高品質(zhì)的石亭綠用上好的紙包起來,備給那些遠歸的華僑。此時再品,這一口綠意盎然的茶湯里又難免有了些落日故人情。

如今石亭寺內(nèi)這方『蓮花荼襟』摩崖石刻是關(guān)于福建種茶歷史最早的文字記述,題寫時間為東晉太元丙子年,即公元376年。但這方石刻已非原作,原題石刻真跡因南安華僑中學(xué)建校,在炸石的同時連同這方石刻真跡被炸掉了。后有識之士珍重它的歷史價值,根據(jù)有關(guān)文史資料,復(fù)制了如今這方石刻。

原國營福建省永春北硿華僑茶廠廠區(qū)內(nèi),當年茶廠內(nèi)從1950~1990年代修建的16幢老建筑仍然屹立。圖中建筑為原茶廠的托兒所。

烈日當頭,我們卻禁不住誘惑,側(cè)身從蓮花峰背面西側(cè)的兩塊如鐘鼓石般屹立的高大石峰間擠過,手腳并用地爬上了“最高層”,坐在開闊的石面上享受這不拘于時的清風(fēng)與茶香。視野所及處是已經(jīng)在清明前完成了采摘的茶園,茶園盡頭連接起燕尾脊卷翹的宗祠和現(xiàn)代式的別墅小樓,小樓延伸出去則是飛馳的高鐵在奔向泉州,再遠處又回到綿延的山脈和浮云……所謂滄海桑田,讓我們口中的茶似乎也裹挾來幾分海的滋味。“石崖覓芝叟,鄉(xiāng)俗采茶歌”,當年韓隱居在此地時歌詠的場景雖已難得一見,但見山門上“茶綠峰青,開放幾更今古;亭高蓮傲,醉醒一樣乾坤”的楹聯(lián)仍然在目。千余年的時光改變了這片土地,但它與茶的故事卻如綿延的清源山脈和九日山峰一般,縱然浮沉有時,卻仍延續(xù)至今。現(xiàn)在,就算閩南人自己也已經(jīng)很少再喝這石亭綠茶,但這一口茶味中的眷戀卻能即刻牽起與這片土地相系的所有人的故土鄉(xiāng)心——不論留下,不論遠離。

2012年,『石亭綠』成功注冊為中國地理標志,也成為豐州所屬南安市的首個中國地理標志證明商標,從而受到原產(chǎn)地域保護。

潘歌站在當年精選車間的樓梯過道上。曾經(jīng),揀茶女工們要先從這里上二樓更衣室換衣服,然后再下到一層的精選車間進行揀茶工作。潘歌,1970年代生于永春,畢業(yè)于廈門大學(xué),另一山(廈門)藝術(shù)文化總監(jiān),專注于藝術(shù)和古董表收藏,熱愛茶文化和攝影。

永春茶是故鄉(xiāng)濃

永春,是一座再日常不過的煙火小城,這里的一年四季都有由在地風(fēng)物連接起的味覺期待,也有在一杯佛手茶中化去的鄉(xiāng)人余光中筆下那般『在那頭』的鄉(xiāng)愁記憶。

遠離閩南海岸線的永春,雖沒有占據(jù)有利的港口位置,卻能在層巒疊翠的山中享受起一日千年的慢時光,恰如它的別稱,的確是一處理想的“桃源”。這里的四季都令人期待: 四月的枇杷膏、五月的茶、七月的荔枝、盛夏的白、秋日的蘆柑、冬天的小金橘和木薯餅,還有隨時飄香的老醋和白鴨湯。同時,衍生出了廣東詠春拳的永春白鶴拳至今還在武館中被跨代際的鄉(xiāng)人練習(xí)著,香都達埔也源源不斷制作出全國最大產(chǎn)量的篾香……如此豐富而細膩的生活肌理又因此地的好茶而更顯悠遠綿長。作為永春佛手茶的故鄉(xiāng),這一杯緊密連接著在地風(fēng)土與人情的茶湯也為如此樂活自在的小城生活帶來了壺中日月與物外山川的對照、超越。

在茶廠的審評室里,現(xiàn)任廠長黃志英的女兒黃紫嫣正在審評操作臺上為我們準備演示茶葉『審評』環(huán)節(jié)。

茶葉精選車間內(nèi)部,高闊敞亮的空間內(nèi)光線十分充足。

烘焙車間里的舊布袋,其中裝著烘焙完成后待冷卻的茶葉。而布袋上的字跡是當年不同的國營茶廠送來進行交流的茶樣標記。對頁 正在進行中的揀茶梗工序一瞥。這些環(huán)節(jié)至今仍由有經(jīng)驗的工人手工完成。

老茶廠里歲月長

永春是閩南地區(qū)有名的茶鄉(xiāng),“四時多燠”的氣候讓這片如擁有永不結(jié)束的春天之地成為最適宜茶樹生長的天堂。永春有記載的種茶歷史可以上溯到北宋,不論是風(fēng)味獨特的永春佛手,還是香氣馥郁的閩南水仙,一口入喉,這里的地理山川就都在茶葉伸展與香氣回旋中層層洇開、次第分明。

隨茶煙升騰起的還有時光的層次。這是此刻我們穿過由何香凝題寫的“永春北硿華僑茶果場”拱門,又來到梁披云題寫的“永春北華僑茶廠”的廠牌前時的直觀感受——在這個前國營老茶廠里,歲月安然、舊夢無恙,時間在這里另有一套坐標。初夏的溽熱被廠區(qū)內(nèi)沁涼的樹蔭打碎,悠閑的田園犬家族秉持地主之誼來為我們帶路,領(lǐng)我們穿越進了這歲月的片場。

時光倏然回到一個多世紀前的1917年,愛國華僑們來到永春北,開荒種樹、開辦茶果廠,茶香并著果香飄散的歷史也成為1958年茶廠公私合營后福建省永春北華僑茶廠的源起。我們隨著潘歌在18000m2的茶廠內(nèi)徜徉,16幢不同風(fēng)格的廠區(qū)建筑無聲訴說著這里從20世紀50年代至90代的驕傲。高闊寬敞的制茶車間里尚貼著幾十年前那張手寫的規(guī)章表,從一絲不茍的獎罰條例上,我們還能感受當年工人們的細致與認真。其中有一千多名都是當年從印尼歸國的華僑,被安置在這里,用自己的雙手建起這座輝煌一時的茶廠,也制作出這味暢銷東南亞及全球的“舌尖上的鄉(xiāng)愁解藥”。隨著茶廠規(guī)模的不斷壯大,它也迎來了自己的高光時刻,成為福建省烏龍茶出口的四大茶廠之一,這種榮耀都濃縮為一個國家給予的簡潔代號——04。

如今廠里的工人大多是已然退休又自愿回歸的愛茶人。他們遵循著傳統(tǒng)的流程、傳統(tǒng)的手藝,一切工夫做足,才能有這一口最正宗的茶味。在茶的世界里,總有機器替代不了東西。

永春雖是小城,卻有著異常豐美的細膩肌理。它不僅有由四季風(fēng)物牽起的期待,也有香都達埔飄散的芬芳,還有閩南人都離不開的那口老醋與不論大事小節(jié)都要演起來的木偶戲,以及代代傳承的白鶴拳。

永春的達埔被譽為『中國香都』,其香業(yè)發(fā)展最早可溯源至明清時期。300多年前,曾任泉州市舶司的阿拉伯大商人蒲壽庚的后裔移居達埔鎮(zhèn)漢口村,將制香技術(shù)帶到了永春。圖為達埔香廠的曬香場景

此刻,我們正站在精選車間門口,努力想象著它曾容納千人挑揀茶葉的陣勢,還有后面那座蜜黃色的建筑,是當年茶廠的幼兒園,工人們跨出車間,繞過食堂,便可蹲下?lián)肀慕淌依铩皣娪俊倍龅男『ⅲ菚r候,一座茶廠也可以是一個小世界。“當時廠里每天上午9點有半小時休息,專門讓女工去買菜和到幼兒園看小孩。”潘歌此前長期在廈門從事實業(yè),因為愛茶也愛藝術(shù),做了不少將茶文化與藝術(shù)相結(jié)合的策劃活動。人到中年,禁不住對故土茶香的眷戀,又回到這里,期望用藝術(shù)的視角和文化的方式,讓這座老茶廠重?zé)ㄉ鷻C。“每天下午3點,又有另外半小時休息,那是歸僑們的下午茶時間。”而在《今日中國》1981年的第五期雜志上,還記述了當時茶廠優(yōu)渥的福利待遇,譬如員工家屬每月只需1毛錢的醫(yī)療費和流動電影隊的巡回放映保證了哪怕是最邊遠廠區(qū)的員工每月亦可看電影四次……

但歸僑的遷徙記憶或許并不能被這每月放四場的電影完全撫慰,也不止是堅持在茶廠里只喝咖啡的執(zhí)拗。當我們走進焙茶車間時,深綠色大門上還留著“goodbye little girl”的獨白字跡,讓人不禁遐思這位“小姑娘”是在大海那頭嗎?如今老去的她還好嗎?而這份柔情的背面則是焙茶師傅們堅守在1200?C的爐火旁,24小時不間斷地人工添加果木且24小時不眠不休地觀察焙火的堅糲。“盛夏時節(jié),爐火的熱風(fēng)通過管道輸送過來,175?C~165?C的循環(huán)焙火才能讓茶葉醇厚的內(nèi)質(zhì)被徹底釋放……”潘歌一邊講解,一邊帶我們往外走,廊道上的過堂風(fēng)緩釋了我們腦海中那哪怕是經(jīng)由想象也承受不了的熱浪,“啊,這風(fēng),焙茶師傅們在工作間隙出來,到這里喝上一口放涼的茶水,就是最幸福的時刻!”

布袋木偶戲是閩南地區(qū)的傳統(tǒng)地方戲劇之一,圖為永春縣掌中木偶劇團的酬神演出現(xiàn)場。木偶師傅也是劇團團長黃景招

永春白鶴拳是中國南派武術(shù)發(fā)展歷程中誕生的一個主要拳種,由明末清初的杰出女性方七娘所創(chuàng)立。圖為少年們正在潘瓊琪師傅的指導(dǎo)下于翁公祠內(nèi)練拳

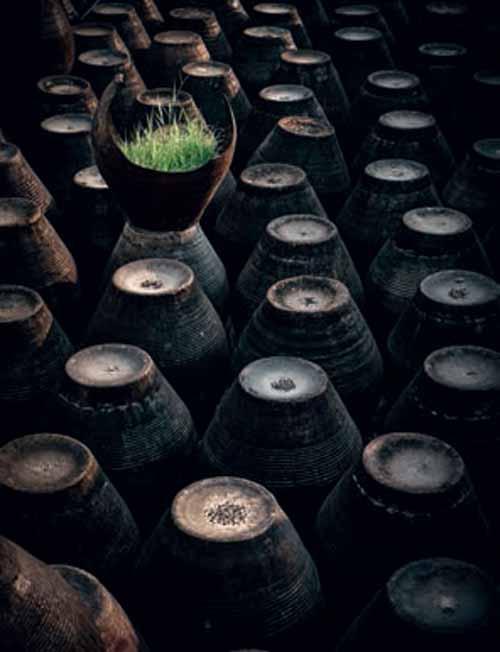

與山西老陳醋、四川保寧醋、鎮(zhèn)江香醋并稱為中國四大名醋的永春老醋。其歷史可上溯至北宋年間,其在最后階段要加入炒熟的芝麻增香增味,是為一大特色。這樣邊發(fā)酵邊陳釀的生產(chǎn)過程需要耗時三年以上,并造就了它柔順溫香的口感特征。

正如不少國營老廠經(jīng)歷過的曲折,20世紀90年代,這家代號04的茶廠一度低迷,偌大的廠區(qū)日漸蕭條,在這里安身、工作、老去的一代人不禁疑惑:工藝還是那扎實的工藝,茶味還是這醇厚的茶味,到底是哪里出了問題?審評室外的香樟樹默默見證著一切起落,就像一手締造了它最大輝煌又親眼目睹了它豪華落盡的老廠長黃圣厚一般,都不忍心。“現(xiàn)在廠里的員工還是那批老員工,大部分都已經(jīng)退休,卻舍不下這大半生手藝的愛茶人。”于是,永春北華僑茶廠的戲碼雖已落幕,茶廠的老品牌“松鶴”卻又續(xù)寫起新章。如今老黃廠長的兒子小黃先生接過這根接力棒,期望用新的視角來把這個老故事繼續(xù)講下去。“我們遵循的還是傳統(tǒng)的流程、傳統(tǒng)的手藝,一切工夫做足,才能有這一口最正宗的茶味。”潘歌所言,正在小黃廠長的女兒紫嫣手下熟稔地一一流露,這位娟秀的女孩在隔壁縣城作語文老師,每個周末回到廠里,迫不及待沖一泡家里的茶,對她來說,這一口正宗的滋味是不論走到哪里都要隨身攜帶的記憶。

也恰如茶廠后方的那片香蕉林,野放地自長自滅、生生不息,2020全部凍死了,如今又生出了新綠。在此穿行,在時間和空間上都有種模糊感,此地彼處、今夕何夕,在一片寂靜當中,我們眼前的場景似乎都鮮活了起來:這群海外歸來的游子把海外生活的習(xí)慣帶回故里,種下香蕉樹、吃著烤香蕉下午茶,心中或許還惦念著海那頭未來得及講一聲再會的little girl……茶,飲的從來就不外乎自然與人情,此刻我們手握這杯溫?zé)狨r活的佛手茶,也似超越了具體的束縛,觸碰到一個時代的溫度。

永春縣的東關(guān)橋始建于南宋紹興15年(公元1145年),是閩南絕無僅有的長廊屋蓋梁式橋。一直以來,這里除了能作為過河之用,還是當?shù)卮迕竦墓采缃豢臻g

閩地自古有奉茶的善舉,圖為老嬰的『小陳茶攤』在東關(guān)橋上免費為往來行人奉茶。老嬰,本姓陳,畢業(yè)于廈門大學(xué)第一屆數(shù)碼媒體專業(yè)。曾在廈門經(jīng)營民宿十年之久,2019年返回家鄉(xiāng)永春,因為疫情而長久地待了下來。2020年,她開始了自己的『探春計劃』,旨在通過一場以家鄉(xiāng)風(fēng)物的再設(shè)計與探討為出發(fā)點的土特產(chǎn)計劃,梳理故鄉(xiāng)、創(chuàng)作與自我的關(guān)系。在分享這些在地生活方式的同時,她還與幾位永春的后生仔寫有公號『斯境永春』。

老嬰的探“春”計劃

如今的老嬰已然成了永春的“吉祥物”,不論新朋還是舊友,只要有人到訪這座小城,她一定是最佳向?qū)АW鳛閺B門大學(xué)第一批數(shù)碼媒體專業(yè)的畢業(yè)生,她曾在鷺島做過10年民宿,直到前年回家暫歇,突如其來的疫情卻把這暫時的休整變成了未知的長假。“沒想到就這么待下來了,特別特別舒服。”以為早已習(xí)慣了都會生活的她也為自己竟如此樂于這山鄉(xiāng)歲月而驚訝,“以前住在廈門,開車回家不過2小時,那種異鄉(xiāng)的感覺很模糊,就好像是一個邊緣的‘家鄉(xiāng)異鄉(xiāng)人。但這距離也讓故鄉(xiāng)的一切都保持著新鮮。如今真正回到永春,對這片土地又慢慢有了一種歸屬的認知。”這大概就是故土的力量。它可以是一個人的出發(fā)點,也可以是回歸地。對老嬰來說,記憶與感受總是不可替代的。曾經(jīng)學(xué)生時代每天騎車路過老醋廠都要加緊踩踏板,憋著一口氣快速通過,生怕聞到點醋味,“現(xiàn)在每次開車路過,卻忍不住按下車窗,覺得這醋好香。”她還對每年7月站在荔枝樹下現(xiàn)摘現(xiàn)吃的奢侈場景記憶猶新,“我們的荔枝殼是艷粉色的,隔再遠也忽略不了!”如果說一地的風(fēng)物包含著這片土地的風(fēng)土與人情,那么能與外界迅速產(chǎn)生共鳴連接的便非這經(jīng)由味覺發(fā)酵的風(fēng)物記憶莫屬。于是,從2016年老嬰就開始了自己的“探春計劃”——探索永春,也尋找四季。“這類似一種對家鄉(xiāng)的田野調(diào)查。它包含探春商店(風(fēng)物)、小嬰奇游(影像)和小陳茶攤(行為)三個部分。我希望借此來討論故鄉(xiāng)與人的關(guān)系,以及用新的視角和概念將在地風(fēng)物向外推介的可能性。”

作為一位80后,老嬰和她那一代人幾乎都是在爸媽的茶桌邊長大的。“永春佛手對我來說就像是一個共同成長的伙伴,一直在我的生活里不曾離開。”優(yōu)質(zhì)的佛手茶洋溢著細膩的柑橘香,更優(yōu)者甚至還有雪梨清香,通體跳脫著一股活潑潑的生機。“一杯上好的雪梨佛手茶不易得,那醇甜的茶湯背后,當思費時費力的制作工序和自然獨特的本土山川。”老嬰自言永春佛手并算不上名聲大噪的茶,但也正是這份“不被追逐”成就了它一直以來的自在。當下人事,講求的總是即時獲得,所以“自在”難得。在老嬰的家鄉(xiāng)友人中,自在的做茶人占去了大半名額,他們有些是跟茶打了一輩子交道的茶農(nóng),有些是從大城市陸續(xù)返鄉(xiāng)的“茶二代”,“大家不論是忠于土地,還是引入機遇,都在為故鄉(xiāng)的佛手茶用心發(fā)力。每個人的力量雖小,也如我們的佛手茶一般散發(fā)出幽幽甜果香。”

除卻品賞,茶更多時候也是一種分享,其中承載的人情最重,人間萬事也盡可在一杯茶中發(fā)生。閩南,正是如此茶味人情的最佳呈現(xiàn)地。在這里,不論你多忙、多急,進門主人一定都讓你先飲茶。大街小巷,不論認識或不認識,逢人便叫你有閑來喝茶。在這里,沒有茶桌上談不成的事,如果撤掉閩南人的茶桌,他們大概都不知該如何生活了。當然,這份人情味也體現(xiàn)在他們的奉茶傳統(tǒng)里。如今在泉州老城區(qū),我們?nèi)阅芤姷饺绱饲榫埃合娜绽铮藗儼呀馐畈柩b進茶桶,放在奉茶點供行人或環(huán)衛(wèi)工等路過自取。但在大部分地方,奉茶的傳統(tǒng)正被慢慢遺忘,老嬰?yún)s特別想把這份古老的溫情延續(xù)下去。于是在永春有著800多年歷史的東關(guān)橋上,她的“小陳茶攤”開張了。

每月至少一次的奉茶,日期不固定,風(fēng)雨也無阻。這天我們就跟著她的腳步來到橋上,還未落定,就有乘涼的大姐來幫忙搬桌、打水。其實,這里哪只是過河的橋,根本也是當?shù)厝说墓捕嘤每臻g。老嬰在這頭起炭泡茶,一位大哥就在對面午睡打鼾,隔壁是玩撲克的老人,老人旁邊是橋上供奉的觀音像,而觀音像的斜對面還有兩位小學(xué)生代表在做詩朗誦錄影……我們試圖幫忙吆喝,反幫了倒忙。還是老嬰操著地道閩南話發(fā)出的邀請登時發(fā)揮效力,賣山筍的阿婆、閑散步的大叔,還有坐在橋那頭的老年姐妹花,都自然聚攏來,飲一杯老嬰的茶,再與她話兩句仙。還有兩個放學(xué)路過的中學(xué)生,他們對茶顯然興趣不大,正忙著討論:“高考之前,我只能待在這兒,高考之后誰也不能阻止我去大城市。”“那你要去什么樣的大城市呢?”“就是廈門、北京和深圳那樣的!”外面驕陽如火,橋上清風(fēng)徐來,來自北京、深圳和廈門的我們都笑而不語,這種歸去來兮的故事總是會繼續(xù)。而老嬰作為一個看故事也記錄故事的人,手中這杯茶恰是她融匯這片美鄉(xiāng)土和善人情的依憑:“橋上這一期一會的飲用,場景即便重復(fù)千萬次,每次上演的故事也都不相同。”唯其不變的,是人情。如今的老嬰已有了下一步計劃,或許在剛修復(fù)完的五里老街上開設(shè)一個屬于“探春”的實體空間,同時也與幾位永春的“后生仔”一起書寫一個叫“斯境永春”的公益號。“在閩南,人與土地和宗族的連接很緊密,這讓我們相對閉塞,但也是一種保護。城市化的進程無法阻擋,我們能做的唯有梳理與轉(zhuǎn)化自己對故土的認知,希望能用自己的身體力行來反哺家鄉(xiāng)。”她說這話時就如永春佛手茶一樣沁人,無偽飾、離機心,也恰因這份放下了的心,而自由、動人。

『小陳茶攤』的細節(jié):是日,她選擇泡的是永春佛手,配的茶點是永春的小金桔,一旁的盛器是永春的小漆籃。

『閩南是一個非常重人情的地方——美鄉(xiāng)土,善人情,溫良恭儉謙。茶桌文化就是一個人情文化的縮影,茶桌上沒有談不成的事情。大街小巷逢人便問有閑來喝茶,這就是一個閩南人的日常。』

梅記『泰山樓』,又稱『梅記土樓』,位于安溪縣西坪鎮(zhèn)南巖村,是清末民初時,梅記創(chuàng)始人王三言在成為當時內(nèi)安溪首富后,返鄉(xiāng)修建的當時當?shù)刈钌萑A的建筑。2019年,這棟有著120年歷史的土樓建筑被列為國家級文物保護單位。

安溪西坪百年商號『梅記』的第五代傳承人,也是鐵觀音制茶技藝非遺傳承人王曼堯老爺子帶我們參觀梅記『泰山樓』。王曼堯,自小隨其父王聯(lián)丹研制茶葉,少年制茶成名;上世紀80年代初與其父王聯(lián)丹重新創(chuàng)業(yè)開辦私營茶廠。他制茶五十余年,至今仍在指導(dǎo)梅記延續(xù)傳統(tǒng)制茶工藝,讓傳統(tǒng)鐵觀音的品質(zhì)與韻味得以傳承。

安溪進山尋“觀音”

曾幾何時,過度的商業(yè)運作令鐵觀音這味名茶盡失本味。如今,些許的寂寥或許正是它安靜沉淀的好時機,唯有這份沉靜方能尋回那須得天、地、人共同成就的『觀音韻』。

所謂『觀音韻』,即是這茶湯里的時間之味。這時間很長,可以延續(xù)一個多世紀;這時間也很短,剛好夠我們飲下手中這杯茶。

說到閩南烏龍,“鐵觀音”的大名可謂家喻戶曉。關(guān)于烏龍茶的溯源一直眾說紛紜,有人舉武夷,有人說安溪,但史料、方志、傳說交織出的云遮霧繞并不妨礙這種在六大茶類中出現(xiàn)時間最晚的茶(青茶)之卓然風(fēng)韻。不過,說到鐵觀音的原鄉(xiāng),答案卻非常篤定——安溪。在安溪,最正宗的鐵觀音出自西坪堯陽南巖山,得乾隆皇帝御賜“南巖鐵觀音”,由是天下蜚聲。此刻,我們正車行在安溪的山間,一路顛簸伴著并不甚美妙的瓷磚小樓林立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)景觀,唯有目的地教人期待,它正是御筆寫下的那個西坪南巖村,一個在縣志中被描繪為“既樸又野”的地方。

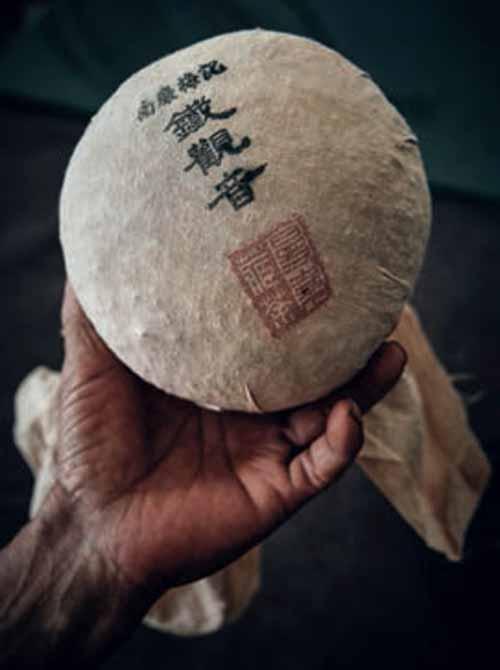

這件獨特的茶倉內(nèi)存儲的都是梅記的寶貝——各年份的珍惜老茶。而『梅記老鐵』的其中一款上世紀50年代的老茶現(xiàn)已被廈門市博物館館藏。

土樓茶香愛濃

車開到無路可走,我們總算到了。這里儼然又是另一派開軒面場圃,把酒話桑麻的田園景象。燕尾飛檐的祠堂與敦實凜然的土樓間列,周遭起伏環(huán)繞的山地盡披碧玉,茶季的采摘剛過,茶農(nóng)們正靜待焙火。

前來迎接我們的是兩代人,父親王曼堯是鐵觀音制茶技藝非遺傳承人,兒子王智育和王智送則是品牌運營與制茶管理的負責(zé)人——“梅記”茶行自1875年在廈門始創(chuàng)至今近150年,到他們手中已傳至第五、第六代了。大家都愛尊稱王曼堯一聲“老爺子”,但做了一輩子鐵觀音的老爺子身上卻沒有半點“老爺”的傲慢。先祖“梅記”創(chuàng)始人王三言當年看準廈門開埠通商的機遇,借由海上茶路的繁榮而讓自己從一介茶工搖身變?yōu)楫敃r內(nèi)安溪地區(qū)的首富,但待得返鄉(xiāng),他念念不忘的首先是建學(xué)堂、修祠堂。對閩南人來說,“祖宗雖遠,祭祀不可不誠;子孫雖愚,經(jīng)書不可不讀”的家訓(xùn)從不能忘,而有趣的是,正是從王家建的這所私塾里,走出了民國時期最后一任安溪縣縣長,也誕生了新中國第一任安溪縣縣長。說到這位先祖,方才還只對種茶和制茶細數(shù)家珍的王智送特別講了一個關(guān)于“愛”的故事:“我們這位先祖未顯達時已有一位心上人,可惜女方父母嫌他窮困,不允婚。后來他辦茶行發(fā)跡,第一任太太過世之后,第一時間就去找回這位初戀,所以兩位都是正妻,都上了畫像。”他正在解說的是梅記茶行的發(fā)源地——泰山樓里的先祖畫像。這座村中的標志性建筑又被稱為“梅記土樓”,是當年此地最氣派的“大樓”。如今,它斑駁的夯土墻體和墻內(nèi)留下的各個年代、各種人物的字跡無聲再現(xiàn)著它一個多世紀以來經(jīng)歷的風(fēng)雨。而現(xiàn)在這幢已被列為國家級文保建筑的土樓儼然成為“梅記”和南巖鐵觀音的展示博物館,唯有那些精美得難以置信的榫卯拼接的雕花木窗把歷史的天光洞漏成一唱三嘆的梨園戲,人物變了,茶香依然。

梅記第五代傳承人王曼堯(右)與梅記第六代傳承人、王曼堯的兒子王智送(左)一起為我們展示梅記獨特的『茶倉

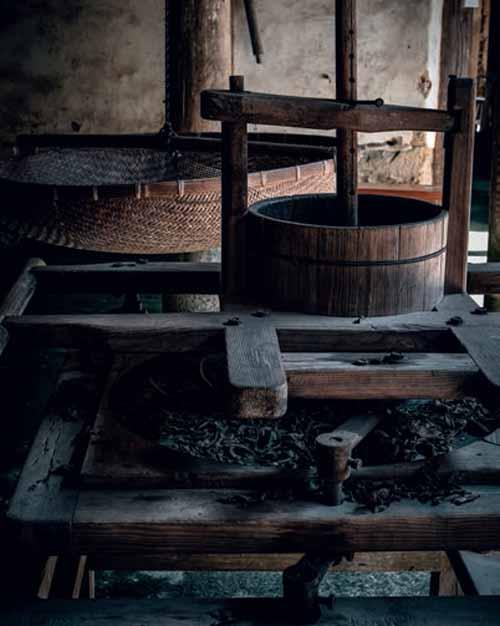

用于烘焙的炭爐,其中燃起的將是大名鼎鼎的『梅記火』

如今的泰山樓儼然已成為傳統(tǒng)鐵觀音加工工藝展示博物館,圖上為泰山樓內(nèi)陳列的早期的揉捻機

離泰山樓不遠就是王智送奶奶的住處,還未進門,就聽得92歲的奶奶邀大家喝茶之聲。老爺子說自己極端標準的體檢指數(shù)和母親如此健康的身體狀況都是托這鐵觀音的福。奶奶嫣然一笑,讓人不難聯(lián)想起當年王家爺爺在汽車站對這位華僑小姐的一見鐘情。“當時我爺爺是要坐汽車去縣城,正遇到奶奶到站下車,于是縣城也不去了,尾隨著看她是去哪家的姑娘。”王智送又講起一個愛的故事,“我爺爺疼我奶奶是遠近聞名的,這輩子沒讓她沾過一點家務(wù)呢。”眼見著這位一頭埋在茶園里鉆研的男士如此生動的講述,我突然好奇:是不是正因這份被傳遞的愛意,讓這杯被傳承的茶如此有情?恰如最正宗的鐵觀音品種“紅芽歪尾桃”,茶心是紅色的,第二葉又如蜜桃般有個翹起來略歪的小尾巴,看起來、飲起來都是愛。

梅記創(chuàng)始人王三言在賺到第一桶金之后回鄉(xiāng)修建的『福星居』。也正是因為在這里進行焙火時一場意外的火災(zāi)讓如今標志性的『梅記火』誕生了。

王智送的奶奶(右)和姑姑(左)住處。奶奶今年92歲,是歸國的華僑,當年奶奶與爺爺(梅記第四代傳承人王聯(lián)丹)之間的愛情故事可謂鄉(xiāng)里聞名

王曼堯為我們演示『布巾包揉』的茶球。

水、土、火的三重奏

茶也是人回溯自然、返觀人文的法寶,于是要了解茶,除了品,更應(yīng)該去它生長的環(huán)境中觀察,去它制作的現(xiàn)場學(xué)習(xí)。

帶友人上茶山是王智送最樂意的事之一:“我們的茶園平均海拔在1000米左右,這是鐵觀音生長的最理想環(huán)境。”登上山頂?shù)牟鑸@,果然一片氣象開闊、山林旖旎,如此美麗的環(huán)境自然能呵護出精致的好茶,王智送卻指著一片半裸露出來的黃棕色石骨壁說:“就像最好的釀酒葡萄生長在最貧瘠的土壤中一樣,你看這茶樹的根系,經(jīng)由黃棕壤往下扎根,下面全是堅硬的礫石,陸羽曾在《茶經(jīng)》里說‘上者生爛石,說的就是這個道理。也正是這份根植于巖石層的頑強奠基了鐵觀音的‘觀音韻。”品賞鐵觀音,歷來有“西坪韻、祥華香”的說法,而據(jù)茶界前輩王孝紐先生研究認為:石骨地,即黃棕色土壤且底層有砂礫的土壤,能讓鐵觀音的韻味十足,而赤土地,即紅色土壤則更能讓鐵觀音的香味高揚。

愛烏龍茶的人有人愛其清芬,有人愛其沉郁,這或許都是人生情境的對應(yīng)。而對深愛鐵觀音的人來說,那股獨特的“觀音韻”則是無可替代的口感與情感依歸。而要求得這股“觀音韻”,必得有“天、地、人”缺一不可的成全。南巖村占據(jù)了石骨地的土地優(yōu)勢,“梅記火”則更有人為的獨家秘方,這說的便是創(chuàng)始人王三言偶得的梅記炭火烘焙工藝。王智送帶我們走進焙火室,稍待時日,這里就會進行如煙花般燦爛的“起火儀式”——把焙茶用的“火種”燒透放進每個炭爐中,至于如何讓這把火從上往下燒,令炭火的溫度在焙籠的經(jīng)緯線間層層交迭,再逐漸滲透到茶葉中去,他神秘一笑,這便是機密了。三遍入籠、文火慢烘,讓茶葉在循序漸進中增固香韻,這把印記鮮明的“梅記火”得來的代價卻不匪——當年王三言的木構(gòu)焙茶房意外失火,燒掉整座房子,甚至連他的小女兒也在火中喪命……傷痛之后,他卻意外發(fā)現(xiàn)一場大火讓堆積在角落的茶青未見明火,卻被火的溫度“焙熟”,由是,他親自為梅記點燃了這個“火種”。六代人不斷承襲,“透而不失真本味”的家傳心決也為他們的“觀音韻”注入了一股格外的堅毅。焙茶從來都須全神貫注,而每年春秋兩季的焙茶環(huán)節(jié)也成了梅記人專屬的“修行”時間。

20世紀90年代,鐵觀音也算茶葉市場上最早被商業(yè)運作的“網(wǎng)紅”茶款之一。但那時期,根據(jù)市場口味進行調(diào)整的清香型鐵觀音以其更輕的發(fā)酵程度而得來的更青綠的茶色和更外向的高昂香氣而占據(jù)著市場主導(dǎo),真正鐵觀音原鄉(xiāng)的這些原始品種和醇厚口感反而成了被遺忘的“舊世界”。隨著逐利而來的則是濫用除草劑引發(fā)的土地破壞,原本是天地賦予的菁華,同樣能被天地一一收回。漸漸地,鐵觀音竟成了大家口中“我不喝”的“這種茶”。原本西坪鎮(zhèn)上熱鬧非凡的“茶葉中心市場”如今已成了當?shù)匕⑵砰e逛的菜市場,鐵觀音的大名煊赫,市場表現(xiàn)卻頗為寂寥。說到此處,王氏兄弟滿是痛惜:“要養(yǎng)好一塊土地多不容易,但破壞只在朝夕。”土地是不可逆的,所以他們總把茶園奉為至寶——這是一切開始的地方。同時,也像葡萄酒的新老產(chǎn)區(qū)一樣,作為鐵觀音“舊產(chǎn)區(qū)”中最具代表性的茶莊之一,梅記一直遵守著“舊產(chǎn)區(qū)”的規(guī)則,堅持傳統(tǒng)的茶園管理方式和制茶工藝。這樣淬煉出的一杯鐵觀音,也似帶著舊式人物的做派與品性——不疾不徐、不溫不火、不驕不躁、不矜不盈,一切都愈沉愈香,回味悠長。

經(jīng)過堅糲的土地滋養(yǎng)、堅毅的火焰焙制,最終還是經(jīng)由水的浸潤成為老爺子手中這杯醇雅的茶湯,遞與我們,品飲一口,好似這里的山川日月、天地人情都從舌尖化到了心上。在這一刻,所謂“觀音韻”,我們果真能意會了:它即是這茶湯里的時間之味。這時間很長,可以延續(xù)一個多世紀;這時間也很短,剛好夠我們飲下手中這杯茶。

愛茶,最應(yīng)親歷這茶的生長之地。窺見土地的真實模樣,感知山韻的真意所存,這樣方能收獲一碗自然與人文交織的有溫度的茶。

梅記茶園位于西坪南巖的山頂位置,平均海拔1000米,具有最適宜正宗鐵觀音生長的自然條件。