金融開放對貨幣政策有效性影響的研究

徐云倩

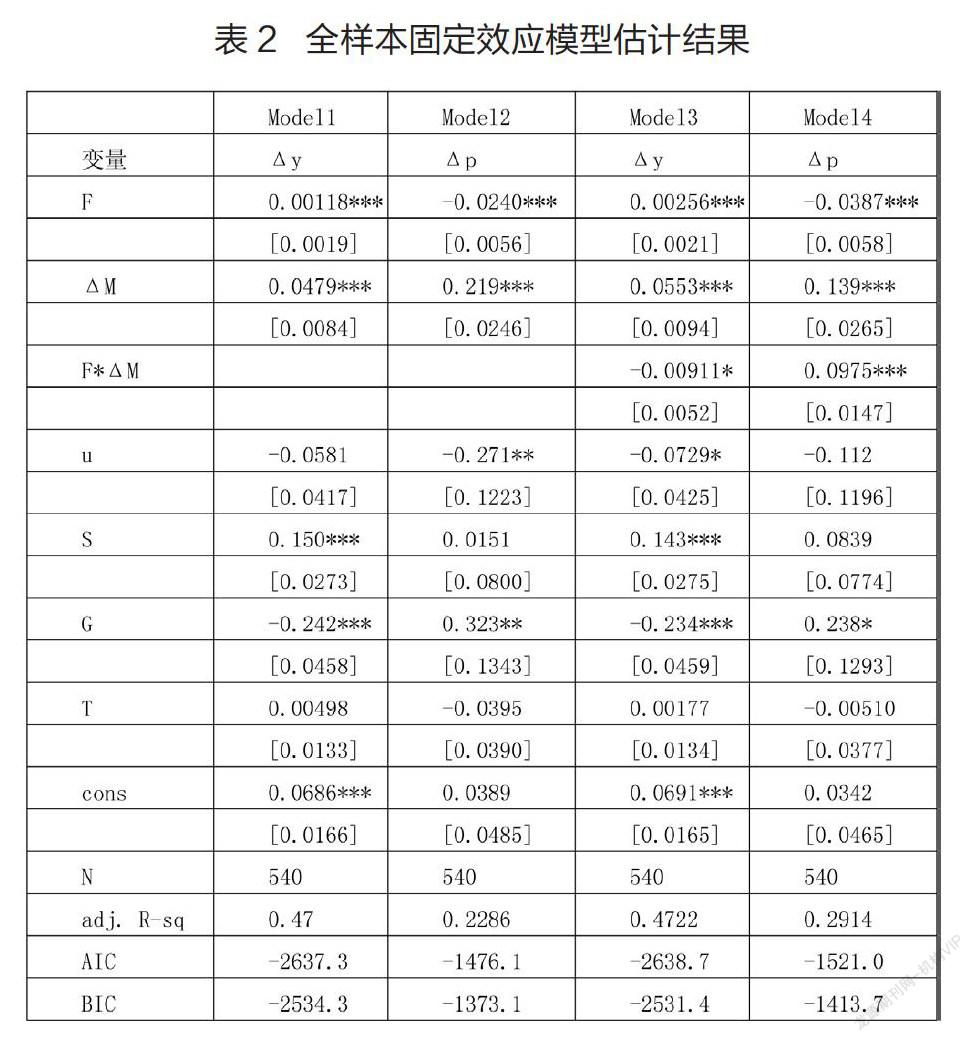

金融開放加深了國內金融市場與國際金融市場之間的聯系,使國內金融市場不僅受到宏觀經濟政策的調控,也會受到國際金融市場的影響。因此,本文主要研究金融開放是否會降低中央銀行對我國宏觀經濟的調控能力,既金融開放對貨幣政策有效性的影響。本文選取了2000-2007年30個國家的面板數據,結果發現金融開放可以促進一國的經濟增長,維護物價的穩定,但金融開放對貨幣政策的產出效應和價格效應均有所削弱。

一、引言

(一)研究背景和問題的提出

我國自1978年改革開放以來,就開始了金融對外開放的歷程,金融開放是對外開放的一項重要內容,同時也可以作為衡量對外開放程度的一大指標。2020年4月1日,中國金融業迎來了全面開放,根據中美協議,除銀行外,其他包含期貨、基金、證券、保險在內的金融服務領域取消對外資控股比例的限制,中國的金融業迎來了大洗牌。

金融開放加深了我國同國際金融市場的聯系,使國內金融市場不僅受到本國宏觀經濟政策的調控,還受到國際金融市場波動的影響。金融開放是增強了還是減弱了宏觀經濟政策的有效性,便成為了值得我們思考的問題。宏觀經濟政策包括財政政策和貨幣政策,由于金融開放更多的和貨幣政策相關,與財政政策關聯性較弱,因此本文重點研究在不同金融開放的程度之下,貨幣政策的有效性會受到怎樣的影響。

(二)文獻綜述

關于經濟開放程度和宏觀經濟之間的關系,早在20世紀60年代,Robert A. Mundell(1962)便提出Mundell-Fleming Model模型,模型得出的核心結論是,在固定匯率制度下,資本完全流動時,貨幣政策無效而財政政策有效;引入浮動匯率時,相較于固定匯率制,貨幣政策更加有效,財政政策無效。David Romer(1993)通過對1973-1990年114個國家和地區的截面數據的實證檢驗,驗證了經濟開放與一國通貨膨脹之間存在著強有力的負向關系,他提出了通貨膨脹一致性理論,認為當一個國家采取寬松貨幣政策的時候,開放程度高的國家更易引發通貨膨脹。Faqin Lin(2017)用撒哈拉以南非洲的面板數據,估計貿易開放對通貨膨脹的影響,實證結果驗證了Romer關于貿易開放與通貨膨脹之間負相關的結論。Jang C. Jin(2004)對日本和韓國進行了研究,認為對這兩個國家來說,經濟開放會在短期內對國內經濟增長和通貨膨脹產生顯著的負面影響,但不會再產生長期影響。MinKyoung Kim和Hamid Beladi(2005)分析了62個國家,結果顯示雖然在發展中國家中其關系時負相關,但對于美國、比利時和愛爾蘭等發達國家,其關系為正相關。

國內關于金融開放與宏觀經濟之間關系的研究,張永升、楊偉坤和榮晨(2014)從一國是發達國家或是發展中國家的維度出發,認為對于發展中國家,外資的流入可能更傾向于進行投資和投機活動,因此,發達國家更容易從金融開放中收益。鄧寧(2018)發現金融開放對經濟增長存在倒U型影響,且不同國家存在異質性,產生這種異質性的原因是金融發展水平的差距,并且提出,金融發展是金融開放影響一國經濟增長的重要中介。張志敏、鄒燕、崔廷劍(2014)選取了我國1996-2011年間的月度數據,表明我國的通貨膨脹具有明顯的輸入性特征,經濟開放度的增加,使大宗商品的價格水平受到國際影響,價格水平的上漲幅度被放大。

關于經濟開放和貨幣政策效果的關系,Georgios Karras(1999)提出一個經濟體的開放程度越高,其貨幣政策影響產出的能力越小,對通貨膨脹的影響越大。Hakan和Burak(2003)通過對土耳其的季度數據的分析,得出了開放程度會降低貨幣政策對產出的影響,但對價格的影響并不顯著。Helder和Natalia(2020)得出了不同結論,通過對42個國家的面板數據進行分析,認為金融開放和經濟全球化都是提高貨幣政策效率和宏觀經濟穩定的重要工具。

國內學者的研究,大多借用了Karras的實證研究思路和方法,如范從來、廖曉萍(2003)利用1978年以來我國的數據進行回歸,提出隨著我國經濟開放程度的提高,寬松貨幣政策帶來的經濟增長會被削弱,同時也會擴大貨幣政策引起的價格波動。裴平、熊鵬、朱永利(2006)認為經濟開放程度越高,中國貨幣政策的產出效應和價格效應被削弱的越多。朱鐘棣(2010)認為,長期來看,經濟開放度可能會削弱貨幣政策的有效性,但短期來看,貨幣政策的有效性不但可能不會被削弱,有時反而會被增強。黃明皓(2010)提出了不同看法,認為短期內,會削弱貨幣政策的產出效應,但長期看來,金融開放度的提升會對產出調整有積極的作用。

通過上述對文獻的總結與分析,可以發現,國內外學者對于金融開放和貨幣政策有效性的理論成果是相當豐富的,大量文獻采用不同的指標和數據進行了大量的實證研究,但研究結論卻有較大差異,并沒有形成較為統一的結論。

二、理論分析

(一)貨幣政策的傳導機制

銀行作為社會獲取信用貸款的主要來源,其貸款發放的數額對貸款人可獲得的融資數額起到了決定性作用,因此,貨幣政策對通過調節貨幣供應量和利率等因素,對銀行的信貸行為起到了強有力的指導作用。以寬松的貨幣政策為例,當中央銀行增加貨幣供給時,商業銀行的存款準備金和存款數額都相對增加,便激勵了銀行的放貸行為,有更多貸款單位和個人可以用較低的成本獲取信用貸款。企業和個人手中資金充裕,便會刺激投資行為,投資的增加帶來了產出的增加。其主要流程可以表示為:

寬松的貨幣政策→銀行存款、準備金↑→銀行信貸↑→投資↑→產出↑

銀行將貸款發放給企業時,會將企業的凈值和和其資金的流動性作為重要指標考察在內,一般來說,企業的凈值越高、資金的流動性越強,銀行貸款成為壞賬的可能性越小。同樣以寬松的貨幣政策為例,當中央銀行增加貨幣供給時,利率降低,企業的股價抬升,從而引起企業凈值的增加和流動性的增強,因此更加吸引銀行對此類企業發放貸款,企業能獲得更多的資金支持,增加投資量,帶來總產出的增加。其主要流程可以表示為: