紓解“軟缺電”之困

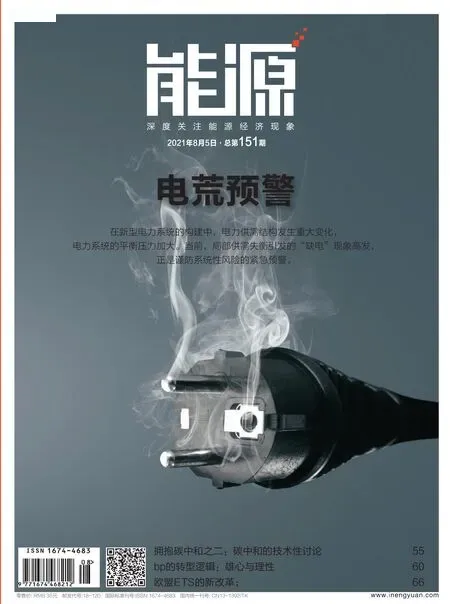

近期,陜西、廣東等多地出現電力電量缺口,“電荒”這個具有歷史感的名詞再次出現。

與過往不同,當前在各類型發電裝機規模不斷增加的情景下,“電荒”已經從裝機能力不足的“硬缺電”轉變為機制缺失下的“軟缺電”。紓解“軟缺電”的方案遠比“硬缺電”困難,前者是中醫療法,是市場機制重建;后者是西醫手段,是基礎設施補漏。

從表面看,引發“軟缺電”的原因是:在極端氣候條件下,電源側可用發電裝機供給低于負荷側需求。電力系統實時平衡的特性決定了系統上下對供需變化具有高敏感性,尤其是高溫、極寒條件下的需求大增、疊加新能源發電出力銳減、可調節資源不足,拉閘限電則隨之而來。

從內在機理看,“軟缺電”背后的電力系統調節能力薄弱問題一覽無余。2010年以來,國內可再生能源進入規模化發展的賽道,可再生能源裝機占比、發電量占比不斷增加,煤電在新增裝機占比中日漸式微。在經濟結構調整和能源產業轉型過程中,可再生能源發電與煤電此消彼長的格局已定。

但鑒于可再生能源間歇性、波動性特點,其年等效小時數遠遠低于火電。由此,在電源結構中每年新增裝機的有效出力不足,可用發電裝機規模的增速甚至低于社會用電量增速。在極端情況下,加之電力系統調節資源不足,電力供需極易失衡。“電荒”重現也不是偶發現象,拉響現代能源治理的警報。

在“雙碳”戰略下,我國明確構建以新能源為主體的新型電力系統,新能源的戰略地位得以明確。不可忽視的是,新型電力系統具有“三高雙峰”(高比例新能源、高比例電力電子裝備、發電和用能高自由度,夏季用電高峰、冬季用電高峰)的運行特征,對系統安全可控帶來前所未有的挑戰。

紓解“軟缺電”之困,一方面需要合理規劃煤電項目投資,為電力系統穩定運行兜底,另一方面需要完善電價機制、輔助服務機制,用價格機制提高抽蓄、儲能、煤電靈活性改造、可中斷負荷等靈活性調節資源的規模,引導用電負荷移峰填谷,疏導電力系統成本增加。

在電力系統管理過程中,能源管理按照底線思維,測算可用電源裝機與最高預測負荷之間的缺口;通過電力輔助市場建設,充分挖掘存量火電機組的價值,提高儲能等高效調節資源的運營收益;通過電力市場、綠證市場、碳市場協同發展,提高可再生能源發電效率,增強其市場競爭力。

“軟缺電”的治理難有立竿見影之效,尤其是市場機制的建設是一個漫長過程。市場機制是軟實力,市場配置資源的有效性也將高于計劃管制。市場制度完善了,國家能源治理水平也將與日俱升。