國家生物安全風險防控和治理的影響因素與政策啟示

司林波 裴索亞

[摘 要]為探究國家生物安全風險防控和治理的影響因素,運用程序化扎根理論的質性研究方法對相關重要政策文本進行分析,構建國家生物安全風險防控和治理的影響因素理論模型。外部環境是生物安全風險防控和治理的驅動性因素;生物安全風險認知是認知性因素,也是監測評估等后續工作開展的直接因素;協調合作是調節性因素,影響著國家生物安全風險防控和治理的強度和方向;監測評估、風險控制、應急響應、善后處置是過程性因素;總結反思是反饋性因素,反作用于生物安全風險認知,是觸發新一輪生物安全風險防控和治理的重要影響要素。

加強政治與技術雙重驅動,強化政府責任風險意識,增強多元主體的協調合作,強化協同治理的過程控制及注重事后的總結與反思,提升我國國家生物安全風險防控和治理能力。

[關鍵詞]國家生物安全;風險防控;安全治理;扎根理論

中圖分類號:D63 文獻標識碼:A 文章編號:1008-410X(2021)03-0061-11

一、問題提出

習近平在中央全面深化改革委員會第十二次會議上強調:要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度,把生物安全納入國家安全體系,系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設,全面提高國家生物安全治理能力。

生物安全是指國家有效防范和應對危險生物因子及相關因素威脅,生物技術能夠穩定健康發展,人民生命健康和生態系統相對處于沒有危險和不受威脅的狀態,生物領域具備維護國家安全和持續發展的能力[1]。從這個角度講,生物安全不僅僅是一種狀態,更是一種能力建設。生物安全的核心是生物安全能力,即應對生物安全風險的認知、評估、預防、化解能力。生物安全關乎國家整體利益和長遠發展、人民生命安全和身體健康,必須切實提高國家生物安全風險防控和治理的能力和水平,為國家安全和國家治理能力現代化建設提供堅實保障。

生物安全風險防控和治理包括兩個部分:一是生物安全風險防控,二是生物安全治理。前者是常態化管理階段,后者是非常態化管理階段,生物安全風險防控和治理是兩個階段的有機結合。具體來說,在“生物安全風險”發生之前,要著手進行準備、監測、預警和評估等工作,對可能出現的生物安全風險進行預先處理,盡量避免或減少生物安全風險發展演變為突發公共事件的機會,而對于無法避免的生物安全風險直至演變為突發事件時,迅速響應并采取一系列應對措施。從生物安全風險防控到生物安全治理,再從生物安全治理衍生出的新風險源會重新回到生物安全風險防控的起點,這是一個連續、循環和動態的過程。對風險的生成和發展規律的研究是生物安全治理的重要前提和基礎性條件,風險的精準識別和精細化研究也是生物安全風險防控和治理的重要保障。生物安全風險防控和治理的重心在前,強調構建以風險預防為中心的治理體系,同時面向國家生物安全能力,通過能力建設,發揮生物安全風險防控和治理體系的治理效能。因此,從性質上說,生物安全風險防控和治理重在預防、要在治理,堅持標本兼治,從根源上避免或減少生物安全風險的發生,是一種積極主動的全過程治理。

從安全科學上講,風險是特定危害性事件發生的可能性及其后果,即尚未發生但有極大概率發生的損害[2]。在生物安全領域有兩大風險來源,一是自然界形成的生物災害,二是生物技術迅速發展帶來的負面影響[3]。生物安全問題已經成為全世界、全人類面臨的重大生存和發展威脅之一[4]。當前,我國在生物安全領域面臨著巨大的風險和挑戰主要包括:重大新突發傳染病、動植物疫情造成難以估量的生命和財產損失,生物技術的誤用、濫用和謬用,生物實驗室的安全隱患,人類遺傳資源和生物資源安全,生物戰威脅和生物恐怖襲擊風險[1],同時,濫食野生動物加劇了生物安全風險。這些生物安全風險的存在給我國社會的各個方面乃至國家安全都帶來了嚴重危害和巨大威脅。

面對當前生物安全的嚴峻形勢,如何科學認識我國生物安全風險防控和治理中存在的問題,特別是有效識別影響國家生物安全風險防控和治理的重要因素是亟待研究的重大課題。本文將應用程序化扎根理論,通過對近15年生物安全風險防控和治理的相關政策文本的分析,從理論上識別國家生物安全風險防控和治理的影響因素,構建影響要素理論模型,通過模型解釋,歸納這些內在影響因素間的互動關系及其背后隱藏的深層邏輯,從而為政府有針對性地制定防控生物安全風險的治理措施提供依據。

二、國家生物安全風險防控和治理研究文獻綜述

國外學者很早就關注到生物安全領域的巨大風險性,開展了較多的風險預防與生物安全之間關系的研究。

有學者指出,由于在生物安全的定義、各種生物威脅的范圍等方面缺乏共識,導致生物安全風險難以有效評估和管理,可以通過生物安全分類法對生物威脅進行分類,為評估和管理生物安全風險提供一個通用框架[5]。在生物安全風險評估方面,

有學者基于對從事生物安全工作的專業人員的網絡調查,研究了在生物安全事件發生之前,如何實施對早期感染源相關風險的評估和控制[6]。在生物安全風險預防和協作措施方面,有學者提出通過預防措施、國際合作,以及利用健康與安全之間的協同作用,可以有效降低自然發生和故意誘發疾病暴發的風險[7]。

在利用先進技術進行生物安全風險防控研究方面,有學者指出,通過先進技術的應用減少生物安全風險分析中的不確定性,為生物安全監測提供信息和數據[8](P109-122)。在當前由于生態破壞而導致的疾病難以防控等復雜背景下,迫切需要運用最先進的科學和技術成果提升國家生物安全風險防控能力[9]。

目前國內學者也開始關注生物安全風險防控和治理方面的研究。

有學者提出要有效應對和防范生物安全風險,必須站在總體國家安全觀的高度,大力強化以人為本的生物安全意識,不斷增強生物安全領域的戰略科技力量,積極打造生物安全領域的人類命運共同體,全面提高國家應對生物安全風險的能力[10]。有學者以生物安全治理為出發點,從制度層面探討如何將科學技術納入生物安全治理體系,同時在整個國家治理體系中實現二者的互容互通,以高效地應對生物安全危機[11]。有學者認為生物安全應急體系和能力建設是提高生物安全治理能力的關鍵,并在分析當前生物安全現狀的基礎上,提出具體的優化路徑[12]。有學者從國家生物安全治理體系建設要解決的問題出發,從價值、功能、結構、制度、機制和技術等六個維度構建了國家生物安全治理體系的基本框架,并提出具體治理建議[13]。

綜上,國外學者在生物安全領域的研究基本圍繞著生物安全立法、生物安全風險評估、風險預防與協作、風險防控技術應用等方面展開。國內外的研究存在交叉,國內的研究領域除關注風險評估與預防,更多是從加強國家安全的角度出發,聚焦加快生物安全立法和生物安全的技術保障等方面的研究。國內外學者已經取得的研究成果為本研究提供了堅實的理論基礎,但國內目前還沒有運用程序化扎根理論的質性研究方法對國家生物安全風險防控和治理的影響因素展開研究。

三、基于扎根理論的國家生物安全風險防控和治理影響因素研究設計

(一)研究方法:扎根理論

扎根理論是一種比較有影響力的質性研究方法,該方法注重從經驗資料中提煉研究理論,倡導觀察者從實際觀察開始,對原始資料進行經驗概括,自下而上地建立系統的理論[14](P1)。在質性研究者看來,扎根理論是一個提出問題、不斷比較、建立聯系和建構模型的過程,其所要建構的是與實際問題密切相關的中層理論,能夠深入實際情境真正解決問題,并提供具有想象力的解釋路徑,而不僅僅局限于經驗研究和空洞的宏大理論。

當前,學術界應用最為廣泛的是以施特勞斯和科賓為代表的程序化扎根理論。在程序化扎根理論中,具體的編碼過程包括開放性編碼、軸心編碼、選擇性編碼等步驟。由于國家生物安全風險防控和治理的復雜性,傳統的統計分析技術方法很容易遺漏一些重要的質性數據,難以揭示材料中隱藏的細節信息,而扎根理論研究方法是聯結豐富質性數據與主流演繹研究的最佳橋梁。該研究方法主要應用于管理學領域,涉及對研究主題的影響因素、能力評價模型構建等,且能夠填平實證分析研究與理論框架構建之間的鴻溝,為定性研究提出具體的研究策略和分析步驟。因此,本研究采用程序化扎根理論的定性研究方法,在對政策文本進行三級編碼的基礎上,歸納提煉出國家生物安全風險防控和治理的影響因素,進而構建反映現實問題的影響因素理論模型。

通過影響因素之間的因果關系、中介關系、反饋關系、調節關系和相關關系分析,深刻描繪理論模型背后隱藏的邏輯關系。

最后,通過飽和度檢驗來修正和發展該理論模型,從而為國家生物安全風險防控和治理提供理論指導。

(二)資料收集與處理

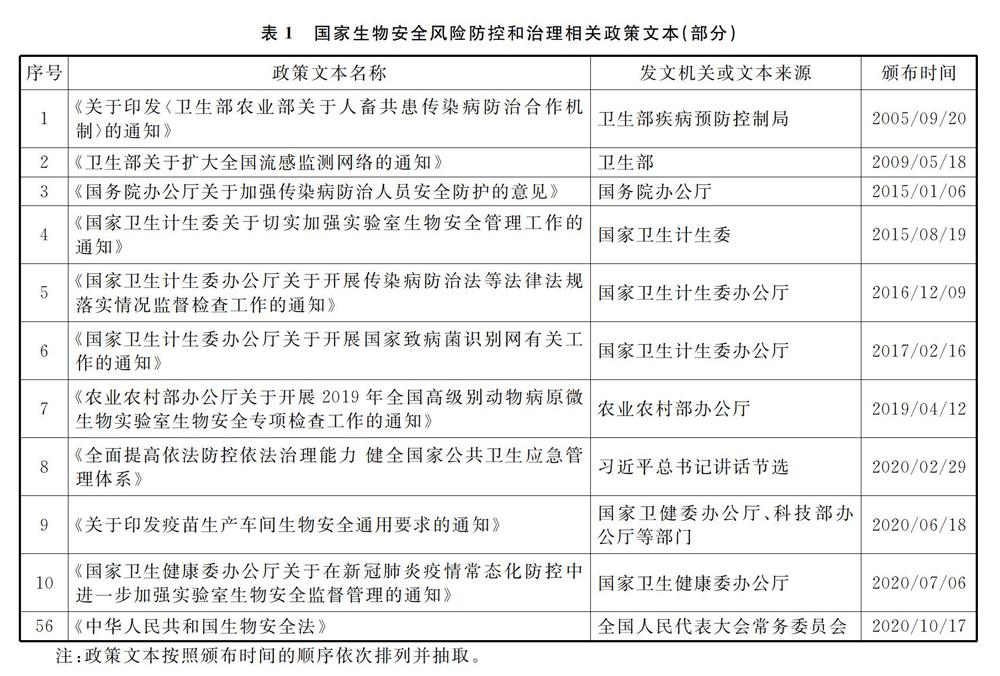

扎根理論的資料來源可以是多種多樣的,研究者既可以實地收集資料,也可以以政策文本為研究資料。政策文本主要包括國家機關頒布的法律、法規、部門規章等官方文獻,也包括政策制定者或政治領導人在政策制定過程中形成的研究、咨詢、聽證或決議等公文檔案,甚至包括政策活動過程中因辯論、演說、報道、評論等形成的政策輿情文本[15]。為保證文本來源的全面性和選擇的權威性,本文選取2005年9月20日至2020年10月17日出臺的相關重要政策文本為樣本。一是中共中央、全國人大常委會、國務院及各部委以文件形式頒布的法律、法規、部門規章等官方文獻,部分政策文本僅僅提及生物安全,并未對具體內容展開詳細闡述和介紹,也無法分析出更多關于影響因素的有用信息,此類文本不予選取。另外,由于生物安全是事關國家層面的一項政策,各地方政府政策均是在中央出臺的政策基礎上頒布的執行性文件,因此地方層面的政策文本也不予考慮。二是最高領導人關于該問題的重要講話對國家和各級地方政府相關政策出臺和執行具有直接指導意義,因此納入文本范圍。基于上述考慮,最終選取的有效的政策文本共84份。

按照程序化扎根理論的要求,研究選取了2/3的政策文本(即 56 份)用于編碼分析與模型建構(見表1),余下的1/3(即28份)用于扎根理論飽和度檢驗。通過分析這些文本資料,可以提煉出其中隱含的有關國家生物安全風險防控和治理的影響因素。由于本文所選取的研究資料為典型的政策文本,與訪談等方式獲取數據資料相比,具有很好的穩定性和權威性,因此,選取56份政策文本作為研究的樣本資料,具有有效性和可行性。

(三)編碼過程與模型構建

為保證編碼結果的有效性和可靠性,具體的編碼過程必須嚴格遵循程序化扎根理論的研究方法,通過開放性編碼、軸心編碼、選擇性編碼對原始資料進行深入分析、整理和歸納,提煉出核心范疇及主范疇的典型關系結構,進而建構國家生物安全風險防控和治理的影響因素理論模型。

1.開放性編碼。開放性編碼是定性數據分析的初始階段,要求從文字材料中抽象出一些范疇,進而尋找范疇的屬性,并將其維度化[16]。在這個階段,研究者需要保持開放的態度對原始的文本資料進行逐字、逐句、逐段的仔細閱讀,并通過持續的比較分析,從中歸納提煉出初始概念和范疇。

這是對原始資料進行整理的重要過程。

同時,為深入挖掘國家生物安全風險防控和治理的影響因素,本文對原始資料中相似性和重復性的語句予以排除。在對政策文本進行深入分析的基礎上,最終提煉出126個初始范疇(見表2)。

范疇化的結果即為國家生物安全風險防控和治理的相關影響因素。

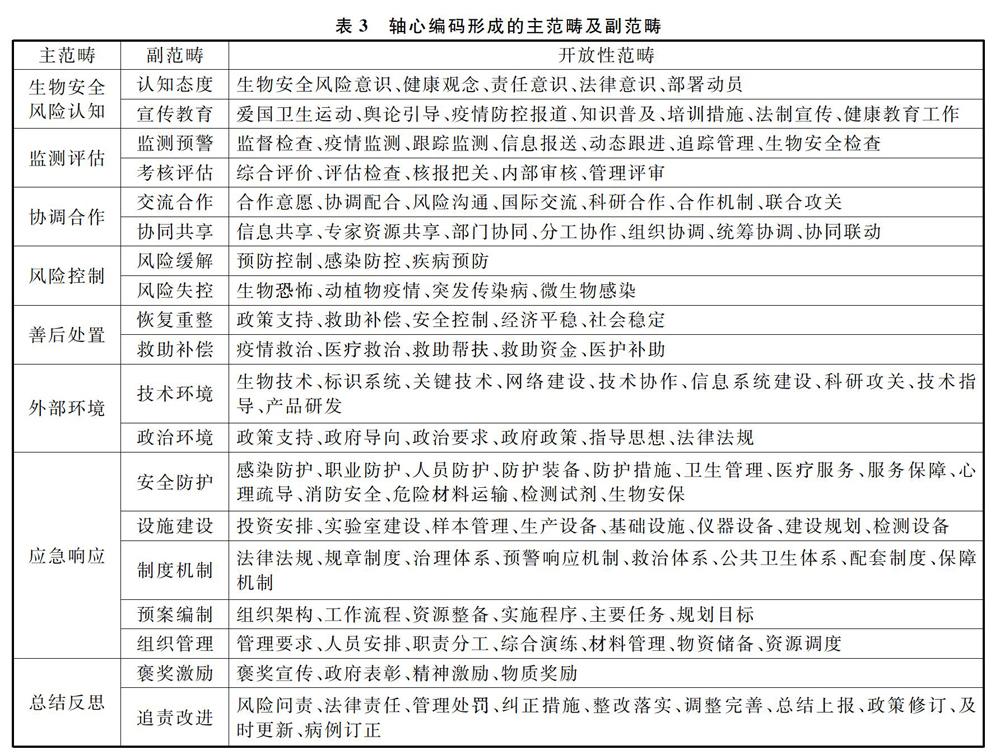

2.軸心編碼。軸心編碼是在持續比較分析中,若多個初始范疇能被聯系起來形成一個更高層面的范疇,則可將這些范疇稱作次范疇或副范疇,并將由副范疇聯系而成的范疇稱作主范疇[17]。軸心編碼的主要任務是使核心和重要的概念浮現出來,并建立概念與類屬之間的各種聯系,為扎根理論方法建構理論提供框架[18],其目的在于深度挖掘開放性編碼所形成的初始范疇間的內在關系,使初始范疇之間能夠形成更為緊密的聯系。在該過程中,通過對開放性編碼階段形成的126個初始范疇進行系統分析和重新組合,歸納出19個副范疇,進而提煉出8個主范疇(見表3)。

3.選擇性編碼。選擇性編碼是對多個主范疇及其各自連接范疇的進一步比較分析,以發掘出核心范疇,這是最終呈現的實質性理論[18]。在對各主范疇持續不斷的比較之后,提煉出本研究的核心范疇是“國家生物安全風險防控和治理的影響因素”,它由外部環境、生物安全風險認知、監測評估、協調合作、風險控制、應急響應、善后處置和總結反思等8個主范疇構成。

國家生物安全風險防控和治理的影響因素涉及生物安全風險生成、發展演變、升級失控、善后處置和總結反思等全過程。雖然生物安全風險本身是客觀存在的,但作為人們感知的生物安全風險,可能會受到技術、政治等外部環境影響,使得人們對生物安全風險的認知存在差異。政府與社會組織、輿論媒體、公眾之間在協調合作下所形成的基本認同,是監測評估和風險防控等后續工作開展的前提和基礎。而協調合作這一范疇貫穿生物安全風險防控和治理過程的始終。當進入風險防控階段時,

可能出現兩種結果:風險緩解和風險失控。其一,如果風險被成功控制,得到有效緩解,則重新進入常態化管理階段,并將結果進行反饋,更新生物安全風險認知。其二,如果風險控制失敗,“風險”轉化為“突發事件”,則立刻進入非常態化管理階段,即開展應急響應等工作。非常態化管理階段的應急響應工作也存在兩種后果:如果突發事件在最初階段得到有效控制,則“突發事件”轉化為“風險”重新回到常態化管理階段;如果突發事件不能有效控制甚至日趨嚴重,則繼續加強應急響應工作,進入善后處置和總結反思環節。同時,總結反思工作的開展會反作用于生物安全風險認知,

增強政府等主體對生物安全風險的識別和感知能力,從而形成新一輪的循環。

具體來說,外部環境是驅動性因素,也是前置因素;生物安全風險認知是認知性因素,也是監測評估等后續工作開展的直接因素。協調合作是調節性因素,影響著國家生物安全風險防控和治理的強度和方向;監測評估、風險控制、應急響應、善后處置是過程性因素,也是重要環節;總結反思是反饋性因素,反作用于生物安全風險認知,是觸發新一輪生物安全風險防控和治理循環過程的重要影響因素。基于此,主范疇呈現典型關系結構(見表4)。

4.理論模型構建。通過對原始資料進行開放性編碼、軸心編碼和選擇性編碼的程序化扎根理論過程發現,外部環境、生物安全風險認知、監測評估、協調合作、風險控制、應急響應、善后處置和總結反思等8個因素共同影響國家生物安全風險防控和治理過程。因此,我們在厘清主范疇與核心范疇關系的基礎上,構建國家生物安全風險防控和治理的影響因素理論模型(見圖1)。

5.理論飽和度檢驗。理論飽和度檢驗是指所有的類屬在所屬屬性、維度和變化形式上都得到充分發展,雖然可以發現新的變量,但進一步的資料收集和分析幾乎對概念化沒有新的貢獻[14](P275)。為保證建構的理論模型的科學性和嚴謹性,必須進行飽和度檢驗。

本研究按照扎根理論程序對預留的28份(1/3)原始政策文本資料進行編碼分析,檢驗理論飽和度(見表5)。

結果表明:范疇出現重合和相似,并未出現新的重要范疇和關系,模型中的范疇已相當豐富。故此,我們可以認為上述國家生物安全風險防控和治理的影響因素理論模型在理論上呈現飽和狀態。

四、國家生物安全風險防控和治理影響因素模型闡釋

根據上述程序化扎根理論的分析結果,提煉出國家生物安全風險防控和治理的影響因素,并構建其理論模型。

理論模型系統地勾勒了國家生物安全風險防控和治理的影響因素,為分析和把握該問題提供了直觀、形象的參考,卻沒有完整地解釋這些內在因素之間的互動關系及其背后隱藏的深層邏輯。下文將詳細闡述和解釋外部環境、生物安全風險認知、監測評估、協調合作、風險控制、應急響應、善后處置和總結反思這些具體的影響因素對國家生物安全風險防控和治理的作用機制和影響路徑,深刻描繪理論模型背后隱藏的邏輯關系。

(一)影響因素分析

1.驅動性因素。外部環境是影響生物安全風險認知和后續環節開展的驅動性因素,也是推動生物安全風險防控和治理過程的動力機制,主要包括技術環境和政治環境兩個范疇。政治制度是風險防控和治理的基礎,技術推動是風險防控和治理的強化,政治與技術維度是推動我國生物安全風險防控和治理的兩個重要驅動力,并體現出雙重動力驅動。其中,技術環境指的是生物技術水平,它的高低直接影響相關系統的建設和完善,同時對生物安全風險防控和治理能力的提升具有重要影響。生物技術就是利用生物學等相關原理并采用先進的科學技術手段為人類提供服務的技術。

政治環境是指國家、政府的政策導向、要求和法律法規等。政府出臺和發布一系列規范性文件及具體的政策措施和指導方案,

對國家生物安全風險的成功控制和后續治理起到非常重要的作用。從外部環境看,生物技術、風險監測系統的建設等范疇所形成的技術環境,以及政府政策指導、相關法律法規等范疇所形成的政治環境在生物安全風險防控和治理過程中起著非常重要的驅動作用。

2.認知性因素。生物安全風險認知是產生監測評估等活動的前提條件,也是影響國家生物安全風險防控和治理過程的認知性因素。從心理學的角度講,生物安全風險認知是人們在外界環境的影響下,經過頭腦的加工處理所形成的內在心理活動,它在一定程度上能夠支配和影響人們的行動。人們對生物安全的認識和態度發生明顯變化,加快了國家生物安全風險防控和治理的進程,逐步把生物安全提升到國家安全層次,

凸顯國家對生物安全的戰略性重視。

認知態度和宣傳教育所形成的生物安全風險認知可以成為影響國家生物安全風險防控和治理的認知性因素。

3.調節性因素。協調合作是影響國家生物安全風險防控和治理過程的調節性因素。與其他影響因素不同,協調合作貫穿生物安全風險防控和治理過程的始終。協調合作主要指的是政府內外部的各種關系,為了實現生物安全、減輕風險損失的目的,相互配合、相互交流的一種方式。如在生物安全風險認知階段人們可能存在認知差異,政府與社會各界的溝通交流有助于增強共識,從而在防范風險、處理突發事件的過程中形成協同合作的良好氛圍。協調合作包括交流合作和協同共享兩個范疇,對生物安全風險防控和治理的整個過程產生影響,并使其治理結果符合政府預期,從而達到生物安全風險防控和治理的實際效果。

4.過程性因素。常態化過程中的監測評估和風險控制范疇,以及非常態化過程中的應急響應和善后處置范疇共同構成國家生物安全風險防控和治理的過程性因素。其中,監測評估包括監測預警和考核評估兩個范疇。一方面,監測預警可以對生物安全風險事先預防,并推動后續工作展開防范。另一方面,對于風險事故發生及造成損失的可能程度進行量化評估能夠影響國家生物安全風險防控和治理。在監測預警和考核評估的共同作用下,政府會采取相應的風險控制行動對生物安全風險進行及時控制,在此過程會產生兩種截然相反的控制效果,應急響應就是在風險失控狀態下開展的應對工作,即政府為了應對突發的生物安全風險而及時采取的綜合性措施。當應急響應可以迅速控制事態時,就會重新回到常態化管理階段;當應急響應不力時,就會在制度機制、安全防護、組織管理等環節循環運行,直至進入善后處置階段。在該階段,要進行恢復重建和救助補償等工作,目的是為了消除負面影響,恢復正常的生產和生活秩序。通過政府采取積極的支持性政策措施確保經濟社會的平穩運行,對相關參與人員進行事后補償和褒獎宣傳等措施,盡快擺脫生物安全風險帶來的損失并使其負面影響降到最低。

5.反饋性因素。總結反思是整個生物安全風險防控和治理過程的最后環節,也是影響國家生物安全風險防控和治理的反饋性因素。總結反思是為防范類似的生物安全風險再次發生的有效途徑,是保障生物安全風險防控和治理成效持久顯著的重要因素。

反思是在生物安全風險認知之后,根據整個生物安全風險防控和治理過程所形成的效果,進行褒獎激勵和追責改進,進而增強生物安全風險認知的過程。國家生物安全風險防控和治理是持續多次的循環過程,反饋性因素中的褒獎激勵和追責改進處在上一個過程結束和下一個過程開始的連接點上,是影響生物安全風險防控和治理循環過程的關鍵節點。通過對生物安全風險進行后續及時、動態的跟蹤,對風險防控和治理過程的褒獎激勵和追責改進等活動,逐漸恢復并保持常態化的生物安全狀態,并使新一輪的生物安全風險防控和治理過程建立在新的生物安全風險認知基礎之上。

(二)影響因素間關系分析

外部環境、生物安全風險認知、監測評估、協調合作、風險控制、應急響應、善后處置和總結反思8個因素之間有著密切關系,共同構成國家生物安全風險防控和治理的影響因素理論框架。在歸納上述影響因素的基礎上,可以對影響因素間的相互關系進行深入剖析,主要包括中介關系、相關關系、反饋關系和因果關系。中介關系主要存在于生物安全風險認知、監測評估、善后處置、總結反思4個因素之間。以生物安全風險認知的中介作用為例,外部驅動是國家生物安全風險防控和治理的關鍵影響因素,當外部環境,即生物技術成熟、政府政策條件適宜時,易于形成完善的生物安全風險認知,進而使國家生物安全風險防控和治理的成效更為顯著。此時外部環境就通過生物安全風險認知的中介作用對國家生物安全風險防控和治理過程產生影響。同樣,監測評估、善后處置、總結反思在國家生物安全風險防控和治理過程中發揮中介作用。模型中的相關關系主要在生物安全風險認知和風險控制中。生物安全風險認知程度會影響風險控制行動的展開及其實施效果,而風險控制成效反過來提高生物安全風險識別與感知能力。這兩個因素間是相互促進,相互影響的關系。調節關系主要表現為協調合作對國家生物安全風險防控和治理全過程的調節,影響國家生物安全風險防控和治理的強度和方向。反饋關系分別體現在應急響應對監測評估,以及總結反思對生物安全風險認知這兩個方面。應急響應效果良好就會重新回到監測評估階段,并對其形成正向反饋作用。總結反思是將整個運行結果及其經驗教訓及時反饋到生物安全風險認知的最初階段,通過反饋可以增強反應效果,推動國家生物安全風險防控和治理的進程。風險控制對應急響應產生直接影響,外部環境、生物安全風險認知及總結反思對國家生物安全風險防控和治理也產生了直接影響,因而這些因素之間形成因果關系。

五、國家生物安全風險防控和治理實踐的政策啟示

本文根據程序化扎根理論對政策文本研究,提煉出國家生物安全風險防控和治理影響因素,為提升國家生物安全風險防控和治理效能指明方向,有助于把握生物安全風險防控和治理的關鍵節點,提高政策制定和實施的針對性和有效性。

第一,在驅動性因素階段,注重政策支持與管控,加強政治與技術雙重驅動。政策法規的制定與施行往往會直接激發出生物安全風險防控和治理的動力。政府可以采取及時頒布政策法律制度,完善配套措施等方式,為生物安全風險防控和治理提供基本依據和政策指導。如盡快圍繞生物安全的風險領域建立健全風險評估和治理、監測預警網絡、信息共享網絡、應急管理和決策技術咨詢等制度體系建設,加大對生物安全相關領域的政策支撐,積極適應當前生物安全風險防控和治理的需求。此外,各級治理主體要加快生物安全風險防控和治理技術開發,注重不同類型技術的整合與利用,并依托新興技術,在現有國家網絡直報系統的基礎上,著重抓好傳染病等生物安全的監測、預警等實體網絡建設,以期對出現的生物安全風險迅速識別分析來源和判別風險并提出應對措施。

第二,在認知性因素階段,加強生物安全宣傳教育,強化政府責任風險意識。生物安全風險認知意識是各級治理主體實現生物安全風險防控和治理的前提條件。隨著社會的發展和人類生活方式的轉變,未來生物安全風險可能更加變幻莫測和難以控制。首先,政府需要運用新穎和多元化的信息傳播方式,加強科普知識和法律法規的宣傳,提高社會各界的風險認知水平、參與意愿及面對風險事件的應急處置能力。同時,注重加強生物安全素質教育,養成良好的生活方式和文明的生活習慣。其次,政府要積極打造風險認知文化,引導全社會形成主動防范和化解生物安全風險的良好風險文化氛圍。最后,政府作為生物安全風險防控和治理的主體,更應加強生物安全風險認知意識,積極承擔應對風險的責任,發揮政府主導力量,協調社會各界共同防范和治理生物安全風險。

第三,在協作性因素階段,應明確各級治理主體及其權責關系,加強多元協調與合作。生物安全不只是醫藥衛生問題,而是全方位的工作,各個治理主體的工作都要為防范生物安全風險提供支持。當前,我國應當建立國家主導、社會參與的多元主體協同治理的模式,通過應急管理立法的形式,明確賦予各治理主體在面對重大生物安全事件時承擔的職責和擁有的權限,并劃分其責任范圍,厘清各自的權限邊界,分層級、分領域、跨地域、跨部門從縱向和橫向多個維度進行全方位的協調,從而加強和促進治理主體間的協同合作。我們還可以通過建立生物安全的目標責任體系,形成有序的目標鎖鏈,建立以目標為牽引的多元治理主體的生物安全責任體系,細化和落實生物安全治理責任。目標責任制的建立不僅能保證各治理主體目標的達成,還能保證各治理主體之間的橫向協調與合作。需要注意的是,在生物安全治理目標責任分解方面,要堅持合理細化目標責任,否則可能導致各治理主體專注完成目標以應付檢查和業績要求而忽視日常崗位職責所需要完成任務的現象。

第四,在過程性因素階段,完善風險防控和治理路徑,強化協同治理的過程控制。政府等主體之間的協調配合和過程整合的有機統一,是提升生物安全風險防控和治理的重要策略。由于生物安全風險的突發性和不確定性,對風險的防控和治理也要經過一個連續不斷的動態過程。目前各級政府可以從完善預案編制、加強組織管理等方面入手提高應急響應能力,確保生物安全風險防控和治理過程協調有序推進。

一是要在充分考慮現有物質、人員等條件下,及時優化和更新預先制定的行動方案;二是應打通條塊分割的生物安全管理格局,各級政府建立權威的生物安全管理機構和生物威脅防御組織指揮體系,實施統一領導、協調和指揮,共同防范風險,提高應急處置能力;三是要著力提高各級政府的應急響應能力,尤其是處理突發事件的整體能力,使傳染病等生物安全威脅在基層和暴發初期得到有效遏制。

第五,在反饋性因素階段,注重總結與反思,優化制度保障體系。對國家生物安全風險防控和治理整個過程的總結與反思,是實現生物安全狀態恢復不可忽視的重要環節。政府要準確分析國家生物安全面臨的形勢,科學制定規劃,合理有序地安排各項工作。我們可以運用經濟、法律、行政等多元手段對經濟活動參與者進行引導并給予政策支持,鼓勵消費和生產,增強社會各界對國家生物安全狀態恢復的信心。加大公共健康安全基礎設施的投資力度和透明度,把各項補償措施和服務真正落實到位。此外,我們要確立以生物安全法為核心,由生物安全管制性法律法規、技術標準體系、特定事項部門規章等組成的層次分明、建制完備的生物安全法律體系,著力破解制約生物安全領域存在的體制機制障礙,為國家生物安全的維護構建堅實的制度保障體系。

參考文獻:

[1]中華人民共和國生物安全法[DB/OL].[2020-12-08].http:∥www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content_5552108.html.

[2]于文軒.生物安全保障的法治原則與實現路徑[J]. 探索與爭鳴, 2020,(4).

[3]秦天寶.《生物安全法》的立法定位及其展開[J].社會科學輯刊,2020,(3).

[4]陳 方,張志強,等.國際生物安全戰略態勢分析及對我國的建議[J].中國科學院院刊,2020,(2).

[5]Koblentz,Gregory D.Biosecurity Reconsidered:Calibrating Biological Threats and Responses[J].International Security,2010,(4).

[6]Patlovich,S.J,Emery,R.J,Whitehead,L.W,etc.Assessing the Biological Safety Professions Evaluation and Control of Risks Associated with the Field Collection of Potentially Infectious Specimens[J].Applied Biosafety,2015,(1).

[7]Koblentz G D . From Biodefence to Biosecurity:the Obama Administrations Strategy for Countering Biological Threats[J].International Affairs,2012,(1).

[8]Macleod A.Jarrad F,Lowchoy S,et al.The Relationship between Biosecurity Surveillance and Risk Analysis[M]∥Mengersen,K.Biosecurity Surveillance:Quantitative Approaches.UK:CABI,2015.

[9]Zavriev S K.Risks and Threats in Biosecurity Area:Problem Analysis and Search for Optimal Solutions in Contemporary Conditions[J].MEMO Journal,2015,(9).

[10]孫經國,紀澤苑.全面提高應對生物安全風險能力[J].前線,2020,(5).

[11]趙 超,胡志剛,等.打通科技治理與生物安全治理的邊界——中國生物安全治理體系建設的制度邏輯與反思[J].中國科學院院刊,2020,(9).

[12]李 明.國家生物安全應急體系和能力現代化路徑研究[J].行政管理改革,2020,(4).

[13]司林波.國家生物安全治理體系建設:從理論到實踐[J].人民論壇(學術前沿),2020,(20).

[14][美]朱麗葉·M·科賓,安塞爾姆·L·施特勞斯.質性研究的基礎:形成扎根理論的程序與方法[M].重慶:重慶大學出版社,2015.

[15]裴 雷,孫建軍,周兆韜.政策文本計算:一種新的政策文本解讀方式[J].圖書與情報,2016,(6).

[16]吳肅然.李名薈.扎根理論的歷史與邏輯[J].社會學研究,2020,(2).

[17]李賀樓.扎根理論方法與國內公共管理研究[J].中國行政管理,2015,(11).

[18]賈哲敏.扎根理論在公共管理研究中的應用:方法與實踐[J].中國行政管理,2015,(3).

責任編輯:王 篆

The Influencing Factors and Policy Enlightenment of National Biosecurity Risk Control and Governance

——Research on Policy Text Based on Grounded Theory

Si Linbo, Pei Suoya

Abstract:In order to explore the influencing factors of national biosecurity risk control and governance, grounded theory methods are used to analyze relevant important policy texts, and a theoretical model of influencing factors is constructed. The external environment is the driving factor for the control and governance of biosecurity risks; the perception of biosecurity risks is a cognitive factor. The coordination and cooperation are a adjusting factor.

Monitoring and evaluation, risk control, emergency response, and aftercare are procedural factors; summary reflection is a feedback factor that counteracts the perception of biosecurity risks, and an important influencing factor that triggers a new round of biosecurity risk control and governance. Through the analysis of the causal relationship, intermediary relationship, feedback relationship, adjustment relationship and correlation relationship among the influencing factors, the logical relationship hidden behind the theoretical model is deeply depicted. We showed strengthen the dual drive of politics and technology, strengthening government responsibility risk awareness, enhance coordination and cooperation among multiple entities, strengthen the process control of collaborative governance, and focus on the summary and reflection afterwards.

Key words:national biosecurity, risk control, security governance, grounded theory

收稿日期:2020-12-25

作者簡介:

司林波(1982-),男,安徽合肥人,西北大學公共管理學院(應急管理學院)教授,博士生導師,陜西西安 710127;裴索亞(1995-),女,河南鶴壁人,西北大學公共管理學院(應急管理學院)碩士生,陜西西安 710127

本文系西安市社會科學規劃基金項目“基于目標管理的國家生物安全風險防控和治理的協同機制研究”(批準號JG23)的階段性研究成果。