中醫推拿聯合功能鍛煉對人工全膝關節置換術后患者的影響

李薇迪

(湖北六七二中西醫結合骨科醫院關節科 武漢430070)

膝關節包括骨頭、韌帶、關節腔、半月板、軟骨,上接股骨,下接脛骨,在走動過程中需靠軟骨和關節液來減少摩擦,一旦該區域受到損傷,經藥物治療無法行走時需行人工全膝關節置換術進行治療[1]。 人工全膝關節置換術是治療膝關節病變的重要方法之一,但是術后患者會出現疼痛、關節腫脹等并發癥,早期需進行功能鍛煉,但是效果不理想。 中醫認為術后疼痛、腫脹屬于“痹癥、筋傷”范疇,發病原因與術后血瘀氣滯存在一定聯系,而中醫推拿可促進氣血通暢,對疾病起到良好的治療效果[2]。 本研究主要分析中醫推拿聯合功能鍛煉對人工全膝關節置換術后患者康復的影響。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2018 年3 月 ~2019 年 3 月我院94 例人工全膝關節置換術患者按治療方案不同分為對照組和研究組,每組47 例。 對照組男25 例,女22 例;年齡 26~64 歲,平均年齡(45.87±17.76)歲。研究組男24 例,女23 例;年齡24~64 歲,平均年齡(44.87±17.95)歲。 兩組患者一般資料比較無顯著性差異(P>0.05)。 納入及排除標準:均行人工全膝關節置換術治療,自愿參與本研究并簽署知情同意書。 排除膝關節明顯外傷、膝關節畸形、免疫功能障礙、未簽署知情同意書患者。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 術后接受功能鍛煉。 術后1~3 d 在CPM 上行被動訓練, 注意訓練期間拆除石膏托,先將腿部伸直,逐漸抬高至0°~30°,2 次/d,每次30 min~1 h,之后逐漸增加角度,每次5°~10°,術后2周內屈膝超過90°。 若訓練過程中患者疼痛明顯,可給予鎮痛類藥物。術后4~14 d 增加關節活動度和肌力訓練,先由屈膝開始,臥位屈曲膝關節,保持腳跟與床面貼合,小腿向近端滑動,屈曲髖關節和膝關節,護理人員輔助抬起患側膝關節。之后進行坐位屈曲膝關節訓練,患者坐于床旁,小腿自主下垂,將健側放于患側足跟的前方,緩慢擠壓患肢,促進膝關節屈曲。 最后進行站立位訓練,借助助行器或者雙拐,維持雙下肢的平穩站立, 同時屈髖屈膝, 每次保持5~10 s,之后進行伸髖訓練,重復練習。 術后2 周主要以下地行走鍛煉為主,初次下床需專人輔助,借助雙拐,將雙拐放于腋窩位置,先邁健側下肢,使用健側負重,之后使用拐杖向前移動行走,在行走的過程中需進行輔助,防止摔傷,熟練之后先撤一邊拐杖,之后撤另一邊。

1.2.2 研究組 在對照組基礎上增加中醫推拿。 術后1~7 d 進行踝部環轉訓練,選擇患肢的沖陽、足三里、陷谷以及解溪穴進行點按。術后2~3 d 配合順經推拿足陽明胃經、足太陰脾經、足少陽膽經,3 次/d。術后4~7 d 繼續點按穴位, 并沿肌肉進行彈撥、揉擠。術后7~14 d 對足少陽經彈撥10 次,足太陽膀胱經彈撥10 次。術后14~21 d 對大腿側肌肌肉進行按揉,每次20 min,并點按內外膝眼、足三里以及伏兔穴,每次5 min。

1.3 觀察指標 (1)膝關節恢復質量:評價指標包括關節活動度(ROM)、屈曲度(FL)、股四頭肌肌力(MS)。 ROM 使用中立位零度法記錄,FL 使用等速裝置測定,MS 使用徒手肌力試驗Lovett 進行測試,共分為6 級,級別越高表示肌力越大。(2)疼痛程度:使用視覺模擬評分法(VAS)對疼痛程度進行評價,分數范圍0~10 分,分數越高表示疼痛程度越嚴重。(3)并發癥:記錄術后切口愈合不良、關節疼痛、假體松動發生情況。

1.4 統計學處理 本研究數據均采用統計學軟件SPSS20.0 進行處理,計量資料采用()表示,t檢驗, 計數資料采用率表示,χ2檢驗,P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組膝關節恢復質量比較 研究組術畢ROM、FL、MS 指標與對照組對比,差異無統計學意義,P>0.05;研究組術后 2 個月 ROM、FL、MS 指標均高于對照組,P<0.05。 見表 1。

表1 兩組膝關節恢復質量比較()

表1 兩組膝關節恢復質量比較()

MS(級)術畢 術后2 個月對照組研究組組別 n ROM(°)術畢 術后2 個月FL(°)術畢 術后2 個月47 47 tP 30.14±7.32 30.21±7.21 0.047 0.963 87.34±6.98 103.45±12.23 7.843 0.000 88.54±10.21 87.98±10.76 0.259 0.796 104.76±9.76 125.32±10.11 10.030 0.000 2.45±0.63 2.43±0.65 0.151 0.880 3.51±0.72 4.34±0.81 5.250 0.000

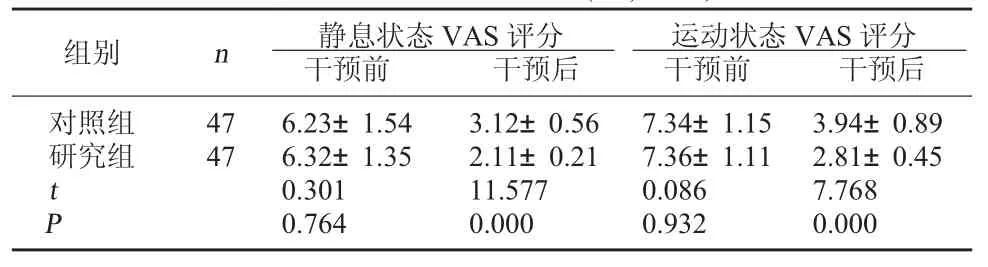

2.2 兩組疼痛程度比較 研究組術畢靜息狀態、運動狀態VAS 評分與對照組對比, 差異無統計學意義,P>0.05;研究組術后2 個月靜息狀態、運動狀態VAS 評分均低于對照組,P<0.05。 見表 2。

表2 兩組疼痛程度比較(分,)

表2 兩組疼痛程度比較(分,)

組別 n 靜息狀態VAS 評分干預前 干預后運動狀態VAS 評分干預前 干預后對照組研究組tP 47 47 6.23±1.54 6.32±1.35 0.301 0.764 3.12±0.56 2.11±0.21 11.577 0.000 7.34±1.15 7.36±1.11 0.086 0.932 3.94±0.89 2.81±0.45 7.768 0.000

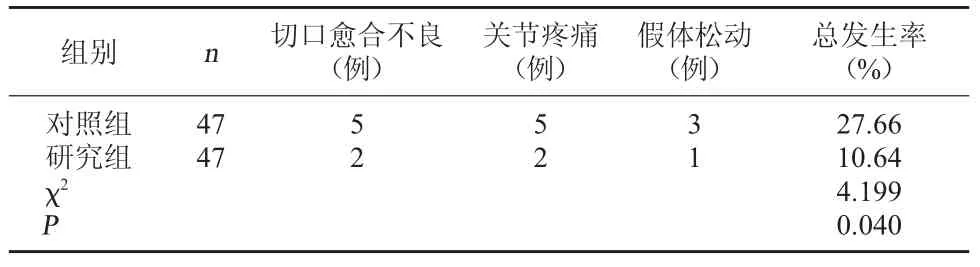

2.3 兩組并發癥發生情況比較 研究組并發癥發生率為10.64%,低于對照組的27.66%,P<0.05。 見表3。

表3 兩組并發癥發生情況比較

3 討論

人工膝關節組成元件包含金屬部分和塑膠部分,金屬部分運用于股骨、脛骨位置,塑膠部分運用于脛骨和髕骨襯墊上,因此術后患者疼痛非常劇烈,且術后恢復期較長。 由于術后疼痛、肢體腫脹等對后期康復非常不利,因此需要配合科學的康復護理措施,促進術后恢復[3~4]。

本研究結果顯示,研究組術畢ROM、FL、MS 指標以及靜息狀態、 運動狀態VAS 評分與對照組對比,差異無統計學意義,P>0.05;研究組術后2 個月ROM、FL、MS 指標均高于對照組,靜息狀態、運動狀態VAS 評分均低于對照組,P<0.05;研究組并發癥發生率為10.64%, 低于對照組的27.66%,P<0.05。 這說明在人工全膝關節置換術后康復期配合功能鍛煉的同時聯合中醫推拿, 可以提升膝關節的恢復質量,緩解術后疼痛,并且降低術后并發癥發生率。在術后3 d 即開展個性化的功能訓練,可控制術后關節僵直和疼痛的出現, 但是單獨應用會因個體差異導致效果不理想[5~6]。 中醫推拿通過特有的揉、按等手法,可松解關節粘連,放松膝關節周圍組織,促進切口愈合和功能恢復;通過彈撥、揉擠的方式可增加組織彈性;配合點按可消除關節腫脹,更好地促進膝關節功能恢復,促進患肢血液循環,緩解疼痛。綜上所述, 中醫推拿聯合功能鍛煉可促進人工全膝關節置換術患者術后康復,值得臨床應用。