不同有機隔層對濱海鹽堿地水鹽運動調控及肥力恢復效力的影響

朱協軍

上海園林(集團)有限公司 上海 200335

利用濱海鹽堿地施行人工造林工程是當下大部分沿海城市提高沿海撂荒土地利用效率、進行水土保持、構建城市景觀帶較為常見的做法[1]。濱海土壤由于特殊的地形位置,土壤性狀受氣候及地下水調控明顯,極易形成泛鹽堿特征[2]。在大部分濱海土地撂荒區域,高蒸發量下快速的耕層鹽分返析速率所形成的鹽離子脅迫及強降雨量下水分養分快速淋濕所形成的肥力匱乏是高效利用濱海土壤進行綠化工程的最大阻礙[3-5]。濱海鹽堿地造林工程常見選育樹種多為高耐鹽植物,如落羽松、水杉等,雖然高耐鹽植物能夠在耐受閾值范圍內伴隨鹽脅迫進入生命史,但如果水鹽運動趨勢過分惡劣或者伴之而來的肥力滯后效應,也會極大影響成林速度,甚至導致幼株死亡[6-8]。

于造林工程前先期進行一段時間的濱海鹽堿土壤人工改良,能夠在一定程度上有效調控土壤水鹽運動趨勢,加大土壤養分庫肥力供應能力,常見諸如秸稈地膜-夾層覆蓋阻隔法等,而廢棄作物秸稈根據類型、養分含量、腐解速率等不同往往呈現出不同的水鹽調控效力,其過程往往緩慢并且受土壤類型及土壤微生物區系構成制約[9-10]。將作物秸稈炭質化形成秸稈生物炭能夠有效提高秸稈在土壤中的養分釋放速率,由于生物炭多孔疏松的結構特性及強吸附性能,在降低土壤容重、阻斷地下水的毛細上升、加大降雨下滲速率等方面應該更具優勢[11-15]。總體來看,目前將不同作物廢棄秸稈的生物炭用于調控鹽堿地水鹽運動的研究較少,將其與母質秸稈進行對比的研究未見報道。因此,本研究以中度濱海鹽堿土壤為對象,研究利用周邊水稻秸稈及其生物炭在等碳量輸入水平下對中度鹽堿土在0~40 cm土層水鹽運動及土壤肥力恢復的效果,以期為上海濱海鹽堿土壤區進行人造林工程前的土壤改良提供依據。

1 材料與方法

1.1 供試樣地

試驗于2018年11月在老港人造林工程內的中度撂荒鹽堿土內進行。該造林工程主要分布在兩港大道以東的臨港地區,區域內土壤鹽分含量區間為0.4~0.6 g/kg,部分區域超過8 g/kg,半數土地pH值范圍是8.0~8.5,少數土地pH值超過9,屬于典型的中度濱海鹽堿土壤。臨港地區土壤鹽漬化成因眾多,存在由于地勢低洼、地下水位偏高、蒸騰強烈等原生鹽漬化作用,也存在沿海魚塘過度建設等次生鹽漬化作用,隨降雨周期出現季度性脫鹽與反鹽過程。

1.2 試驗設計

試驗安排在微區進行,微區面積為1 m×1 m=1 m2。微區于2018年11月修建,先將各微區開槽深挖至1 m處,利用耐腐蝕工程塑料隔板阻隔,消除各微區底層土壤之間的交互影響,工程塑料隔板露出地表40 cm。由于人造林選育樹種幼苗期間根系深度一般不超過40 cm,因此,為了保證各微區0~40 cm背景鹽分及土壤理化性質一致,將所有微區對應深度土壤挖出并充分混合后重新分配,保證將每個微區上下夾層之間的土壤質量控制在1 000 kg左右。

試驗設水稻秸稈上覆下埋(S+S)、水稻秸稈生物炭上覆下埋(C+C)、撂荒(CK)3個處理,每個處理3個一重復,隨機區組排列。秸稈選自周邊農戶自種水稻儲備秸稈,根據水稻秸稈生物炭制備最佳條件,以5 K/min的升溫速度委托公司在峰值400 ℃裂解溫度下進行2 h升溫裂解。根據所選水稻秸稈及其生物炭含碳量水平(表1),折算后按照相同碳土比(0.1%,即1 000 kg土壤添加1 kg碳源)當量在不同微區40 cm深度進行預埋并在表面進行覆蓋,S+S處理秸稈粉碎至5~10 cm長度后進行均勻鋪設,C+C處理生物炭經過2 mm過篩后均勻鋪設。2018年12月試驗周期開始,根據老港人造林工程管理辦法進行為期一年的常規農藝管理。

表1 供試土壤、材料理化性質

1.3 測定內容與方法

1.3.1 土壤pH值、水分、鹽分

2018年12月—2019年12月,逐月采用土鉆在各微區取0~40 cm土樣5處(有秸稈和生物炭覆蓋的處理在秸稈及生物炭下取樣),充分混勻后利用四分法取保留土壤帶回實驗室進行土壤水分和鹽分含量測定。土壤水分含量用烘干法測定,為質量含水量。土樣烘干后磨碎,過2 mm篩,以1∶5的土水比提取土壤溶液上清液,用電導率儀DDS-307測定土壤電導率,根據公式計算出土壤鹽分含量(g/kg)=電導率×0.064×5×10/1 000,再根據公式計算出各時期土壤鹽溶質濃度(g/L)=鹽分含量/水分含量×10。

1.3.2 土壤養分、容重

土壤全量與速效養分參考土壤農化分析手冊,采樣方式同上。有機質采用重鉻酸鉀氧化-外加熱法測定;全氮采用重鉻酸鉀-硫酸消化法測定;速效磷采用碳酸氫鈉比色法測定;速效鉀采用原子吸收分光光度法測定;以上所用土壤樣品均為移除礫石和植物殘茬后過100目篩(篩孔約0.15 mm)風干土樣。土壤容重與毛管孔度能夠良好反映土壤鹽堿化水平,因此常用作表征鹽堿地恢復的重要指標。本文中表層土壤容重采用環刀法原位采樣帶回實驗室進行檢測,土壤毛管孔度采用環刀吸濕法進行測試。

1.3.3 試驗數據處理

試驗數據均采用SPSS18.0進行統計分析,單因素方差分析采用LSD法,所有圖形均由SigmaPlot制作。

2 結果與分析

2.1 土壤pH值變化特征

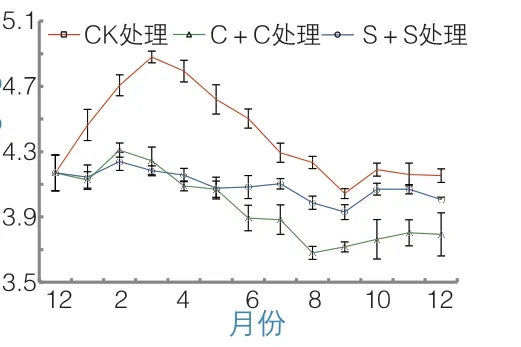

土壤pH值變化特征因不同處理趨勢各異,撂荒土壤pH值在3月份達到最高值8.52(圖1),這可能是由于春季蒸騰作用強烈,撂荒土壤地表由于強烈積鹽作用導致堿度協同提高而引發的。

圖1 土壤pH值變化

秸稈生物炭偏堿性,呈明顯的生物學惰性,因此相較于CK處理,C+C處理在一年內對耕層土壤pH值并無顯著性調控并維持在一個相對穩定的狀態。和同月份CK處理相比,S+S處理從1月份開始便能夠顯著降低土壤pH值,在3月份達到最大降幅,達到0.51個單位,降幅比為5.98%,通過一年的處理,S+S處理穩定調控土壤pH值至7.97,同比降幅達到2.92%。S+S處理由于采用水稻秸稈深埋與覆蓋,所形成的40 cm夾層在年內通過不斷腐解形成的腐植酸可能是導致pH值穩定下降的主要原因。

2.2 土壤含水量、容重變化特征

土壤含水量及容重是影響土壤鹽分含量的重要指標。3種處理一年內的土壤含水量均呈現先升高后降低的趨勢,并在雨季達到最高值(圖2),分別為22.5%(CK處理、7月份)、27.8%(C+C處理、6月份)、27.2%(S+S處理、7月份)。

圖2 土壤含水量

區別于土壤pH值變化趨勢,和同月份CK處理比較,2種處理均能夠在試驗開始后第1個月內顯著提高土壤含水量,由于表面覆蓋與深埋措施大大降低了蒸騰作用并有效切斷部分毛細通道,抑制地下水快速上升,所以在調控土壤含水量方面具有比較快速、直接的效果;C+C處理在初始月份內(2019年1月—2019年3月)較S+S處理擁有更好的保水效果,但隨著試驗周期的深入,該差距被縮小,這可能是由于冬季降雨量較小,而生物炭得益于更加優秀的表面吸附力與張力,因此能夠迅速固持水分而導致[16]。CK處理土壤容重年末同比增幅3.7%,符合鹽堿土壤在自然撂荒狀態土壤板結化程度提高的趨勢(圖3);C+C處理與S+S處理自2019年4月份開始顯著降低土壤容重,最低值分別為1.22 g/cm3(C+C處理、7月份)、1.24 g/cm3(S+S、10月份),最終年末同比降幅為4.4%(C+C處理)、3.7%(S+S處理)。

圖3 土壤容重

2.3 土壤鹽分含量變化特征

關于土壤鹽分變化,3種處理趨勢一致,均呈現升高—降低—平穩過渡的態勢。和pH值變化類似,CK處理在3月份達到最高鹽度含量4.88 g/kg,符合鹽堿地在春季強烈蒸騰作用下鹽含量急速上升的原則。和同月份CK處理比較,C+C處理與S+S處理均能夠顯著抑制耕層土壤鹽分含量的快速升高,其中,S+S處理整體控鹽效果較為緩和,最終降幅為4.1%。C+C處理能夠進一步降低耕層土壤鹽分含量,最終降幅為9.1%(圖4)。

圖4 全鹽量

水稻秸稈與其生物炭能夠發揮一定的控鹽效果,一方面是由于深埋阻斷了部分毛細管通道,抑制地下水過快上升;另一方面,所形成地膜能夠有效保持蒸騰季的土壤含水量,并通過提高土壤孔度提高在雨季的下滲徑流速度,加速鹽分向下淋洗[17]。

由結果可知,生物炭比其母質擁有更高的控鹽效果,由于高溫裂解所形成的生物炭擁有比其母質更高的比表面積,因此在提高土壤孔度方面更具效力,同時,由于生物炭中交換性Ca2+、Mg2+濃度較高,能將土壤膠體吸附的Na+進行置換,從而降低鹽堿化程度。

2.4 土壤有機碳含量變化特征

等碳量輸入前提下,和同月份CK處理比較,經過2個月的穩定期,從2019年2月開始,C+C處理與S+S處理均能夠顯著提高土壤的有機碳含量,一年的最終增幅分別為75.7%(C+C處理)、53.4%(S+S處理)。在2019年5月、7月、9月、12月,同S+S處理比較,C+C處理進一步顯著提高了有機碳含量。秸稈經過高溫裂解后,所形成的生物炭能夠進一步吸附土壤中的有機分子,通過表面催化活性促進小的有機分子聚合形成有機質。隨著在土壤中滯留時間的變長,表面鈍化后的生物炭與土壤作用形成保護基質,能夠維持有機質的氧化穩定性,提高土壤有機碳的積累,因此相較于其母質秸稈,生物炭可能擁有更好的固碳潛力[18]。

2.5 土壤全氮含量變化特征

CK處理土壤全氮含量先降低后升高,在7月份達到最低值(0.32 g/kg),最終降幅20%。和有機碳變化特征類似,C+C處理與S+S處理下的土壤全氮含量經過2個月穩定期后呈爆發式提高,最高值分別為1.90 g/kg(C+C處理、9月份),2.21 g/kg(S+S處理、8月份),同比最終增幅分別為171%(C+C處理)、217%(S+S處理)。區別于有機碳含量的變化特征,從2019年3月份開始,S+S處理下全氮含量均高于同月份的C+C處理,這可能是因為生物炭在高溫裂解過程中損失了部分氮素而導致其在土壤中作為氮源提供者稍顯劣勢[19]。

2.6 土壤速效養分變化特征

土壤速效養分特征趨勢明顯,和同月份CK處理比較,不同處理均呈現遞增趨勢。速效磷最大值為23.32 g/kg(C+C處理、8月份)、22.06 g/kg(S+S處理、10月份);速效鉀最大值為196.35 g/kg(C+C處理、8月份)、185.59 g/kg(S+S處理、7月份)。C+C處理與S+S處理在相同月份的速效養分并無顯著性差異。

3 結語

1)CK處理在撂荒狀態下,除速效鉀年末同比顯著提高外,其他養分含量均逐漸降低,總氮(TN)、有效磷(AP)達到顯著水平。CK處理的土壤pH值、土壤容重、含水量、全鹽量均先升高后降低,年末同比均明顯提高。

2)C+C處理與S+S處理在抑制土壤全鹽量過快提高、降低土壤容重、增持土壤含水量方面均比同月份CK處理效果顯著;但在土壤養分方面,需要經歷2~3個月穩定期后才能逐漸作為源頭慢慢恢復土壤肥力。

3)等碳輸入水平條件下,C+C處理在2016年5月份后較S+S處理擁有更加顯著的控鹽能力與供炭能力;在試驗初期擁有更好的保水效果;但S+S處理在調控鹽堿地pH值與氮素供應能力上更具優勢。

4)C+C處理與S+S處理在等碳輸入水平條件下對中度鹽堿土壤擁有各具優勢的調控能力,根據鹽堿地類型、鹽堿化程度、肥力背景水平,合理采用不同廢棄物材料及其生物炭的針對性覆蓋與深埋,可以為后期造林工程營造相對健康的作業土壤。

4 致謝

本文在試驗設計與數據處理階段,得到來自上海園林綠化建設有限公司工程師王潔女士的協助,同時感謝南京農業大學金辰博士在寫作方面給予的大力支持。