米芾與鎮江

□ 宇文家林

米芾與鎮江有著解不開的情結、說不清的緣分。甚至可以說,米芾能成為開宗立派的一代書畫大師,與鎮江的滋養有著密切關系。米芾祖籍山西太原,遷徙襄陽,后居鎮江40余年,留下了許多著名法帖。就書法而言,他的行書造詣最為高妙,尤重意趣與個性。米芾善于轉益多師,集古為新。據其自述,他在聽從蘇東坡改學晉人前,主學唐代顏真卿、歐陽詢、褚遂良、沈傳師、段季展幾家。其中,學褚最勤。他認為,褚書“如熟馭陣馬,舉動隨人,而別有一種驕色”。從某種意義上講,米芾評價褚遂良書法的這句話也是夫子自道,講出了自己善于用筆的特點,以及能在八面出鋒中形成飄逸超邁的氣勢和沉著痛快的書風。

米芾之父米佐早年從襄陽遷居鎮江丹徒,以左武衛將軍致仕,離世時與夫人閻氏合葬于鎮江南郊黃鶴山下。史料記載:“米元章好奇,葬其親潤州山間,不封不樹,嘗自詫于人,言莫有知其穴者。”米芾不循古制而從于內心,故常人看他古怪。這些驚人之舉,大概是其游戲心態使然。

米芾的傳世作品中常談及鎮江,特別是對鎮江山水的眷戀之情,流于筆端。如其《凈名齋記》中曰:“江山萬里,十郡百邑,繞山為城,臨江為隍者,惟吾丹徒。”“惟吾丹徒”四字,透露出的是一種主人心態。鎮江丹徒于米芾,已是自己的家,更是其心靈安頓之地。

米芾極愛鎮江北固山的雄逸之態,扶母靈柩回鎮江時,他尚無居所,便向甘露寺方丈仲宣長老借僧舍一間,名為“凈名齋”。其后,米芾在鎮江建造了三處宅居。蘇東坡稱之為“狡兔三窟”。第一處為“海岳庵”。米芾用一方南唐后主李煜的硯換來北固山下一片宅基地,并在此建成海岳庵,自題“天開海岳”。海岳庵背山面江,宋以前鎮江是長江的入海口,故又稱“海門”。北宋元符末年(1100年),甘露寺遭遇火災,梵宇盡毀,唯鐵塔和海岳庵幸存,故米芾有“神護衛公塔,天留米老庵”詩句流傳后世。大火后,殿宇林木全無,不再適合居住,另“作庵子城之東高岡上,以海岳命名”(米友仁《瀟湘奇觀圖》跋語)。米芾在北固山留有著名的《秋暑憩多景樓詩帖》墨跡,至今仍是后人學習其大字行書的絕佳范本。第二處為“西山書院”(寶晉齋)。元祐七年(1092年),米芾42歲時在府衙之西山(月華山)附近建“西山書院”,大名鼎鼎的寶晉齋就在院內。據米芾《弊居帖》記載:“弊居在丹徒行衙之西。閑堂、漾月、佳麗亭在其后。臨運河之闊水,東則月臺,西乃西山,故寶晉齋之西為致爽軒……”第三處為“山林堂”。此處是位于鎮江南郊黃鶴山的別墅,意為城市山林、相連相關。鶴林寺原有一塊米芾書法石刻“城市山林”,現存鎮江市焦山碑林。

鎮江山水的潤澤,誕生了中國繪畫史上的“米氏云山”。米芾由于云山煙水暈染的需要而大量使用生宣作畫,開創了生宣寫意山水的先河,極大地影響了后世畫人。同時,作為書法家的米芾,更是為我們留下了眾多不朽的藝術珍品。其中,有不少與鎮江相關的作品,如《丹陽米貴帖》《秋暑憩多景樓詩帖》《逃暑帖》《研山銘帖》《弊居帖》等。書法刻帖《英光堂》,乃岳飛之孫岳珂輯刻。刻石原在鎮江海岳祠內,今已不存,北京故宮博物院藏有拓本四冊。此外,米芾在無為任上時,命人所刻藏晉人名跡“寶晉齋法帖”,原石業已被毀,后有翻刻流行。刻石《瘞鶴銘題名》,現在鎮江焦山摩崖,文為“仲宣、法芝、米芾元祐辛未孟夏觀山樵書”。

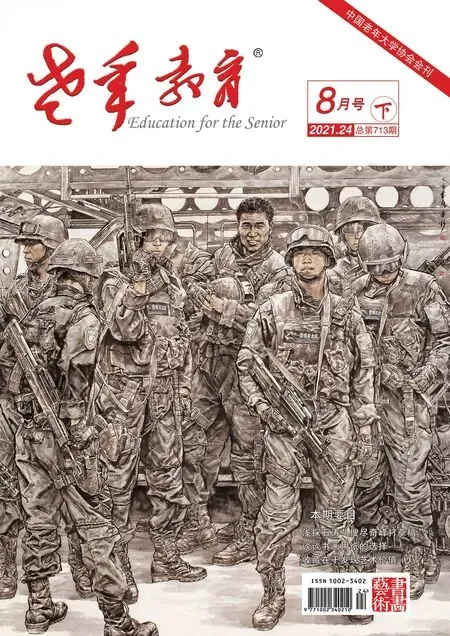

《秋暑憩多景樓詩帖》北宋·米芾 27.6cm×34.3cm 北京故宮博物院藏

米芾曾一度任潤州州學教授,又常常宦跡各處,平生交游甚廣,眼界高闊,性情癲狂,有許多奇聞趣事流傳于世。比如“好潔成癖”“巧偷豪奪”“愛石玩硯”“衣冠唐人”,等等。這些奇聞逸事看似放浪不羈,而在“不羈”背后,我們看到的恰恰是米芾的率真個性,是他獨特的思想以及與眾不同的藝術追求,在歷史長河中轉化為一種文化符號為后人評議。

米芾57歲去世,歸葬鎮江十里長山下,具體葬于何處無人知曉。聯想米芾將其雙親葬于潤州山間,而不令人知其墓地所在的行為,想必他自己也懷有歸于大化、融于自然的心態。