流溪河中下游地下水鐵的時空分布特征分析

龐 園,曾 慧,張明珠

(廣州市水務科學研究所,廣東 廣州 510220)

流溪河是廣州市從化區、花都區和白云區的主要供水水源,其中從化區和白云區的供水水源均位于流溪河及其支流,花都區80%的供水量來自流溪河。近年來,廣州市陸續上馬了西江引水工程和北江引水工程,工程完工后將在一定程度上緩解白云區和花都區對流溪河的依賴,但代替不了流溪河作為主要供水水源的地位。2005年北江的鎘污染事件和2013年廣西賀江水污染事件的陸續發生[1],給位于下游的廣州市敲響了警鐘。一旦流溪河發生突發性水污染事故或者發生極端性氣象災害、地震、戰爭等突發事件,將對廣州市從化區、花都區和白云區的供水安全造成重大影響。

流溪河兩側階地是廣州市5個重要地下水資源分布區之一[2],廣州市劃定的5個地下水分散式開發利用區中有2個位于流溪河階地,占全市地下水分散式開發利用區面積的60%。流溪河流域地下水作為廣州市的戰略儲備資源,其規劃、保護、利用意義重大。前人研究表明[2-9],廣州市部分區域地下水鐵含量高于《地下水質量標準》(GB/T 14848—2017)的Ⅲ類水標準,即不適宜作為集中式生活飲用水水源。因此,有必要對流域內地下水鐵的分布進行研究,結果可為地下水的污染防控以及保護利用提供基礎依據。

1 研究區概況

流溪河流域位于廣州市,地處東經 113°10′12″至11°42′00″,北緯23°12′30″至23°57′36″,總面積為 2 300 km2。河流大致為東北—西南向,起源于廣州市從化區,經花都區、白云區流入珠江。流域瀕臨南海,屬南亞熱帶季風氣候區,具有溫暖多雨、光熱充足、溫差較小、夏季長、霜期短等氣候特征。每年4—9月為雨季,降雨強度自南向北呈遞增趨勢。流溪河流域屬粵北山區與珠江三角洲平原的過渡地帶,地勢為東北高、西南低,上游為山區,間有小平原,良口以下逐漸進入丘陵平原區。流域地層發育不全,地表深層多為堅硬的花崗巖、頁巖、灰巖、石英砂巖和三疊系礫巖、侏羅系角礫巖等。地下水類型主要為基巖裂隙水、碳酸鹽巖類溶洞水和松散巖層孔隙水,地下水流向基本與河流流向一致[1,10]。

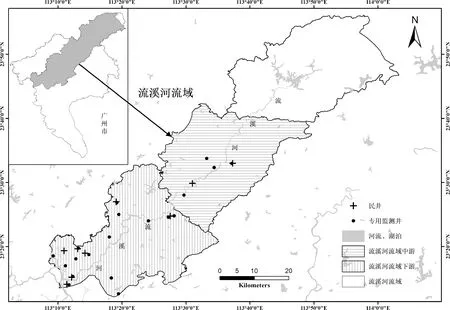

2 樣品采集與測試

于2012—2018年雨季和旱季共采集水樣14批次,獲取地下水樣392組。取樣井包括19個地下水監測專用井和9個民井,其中民井深度均在10 m以內,井管材料均為磚、石,地下水監測類型均為松散巖類孔隙水;地下水監測專用井深度為50~97 m,井管材料包括PVC管、磚石和鋼管,地下水監測類型均為基巖裂隙水。為使采集的水樣更具代表性,每次采樣前均用潛水泵抽干井內的水并直至水位恢復原狀,對涌水量較大的井則長時間抽水使井內的地下水得到充分循環更新。水樣委托廣州市二次供水技術咨詢服務中心檢測,檢測方法均根據《地下水質量標準》(GB/T 14848—2017)按《生活飲用水標準檢驗法》(GB 5750—2006)執行。檢測指標包括:鐵、pH、耗氧量、硫酸鹽和總硬度。14個地下水監測點的分布如圖1所示。

圖1 流溪河中下游地下水監測點分布示意

3 結果與討論

3.1 鐵的總體分布特征

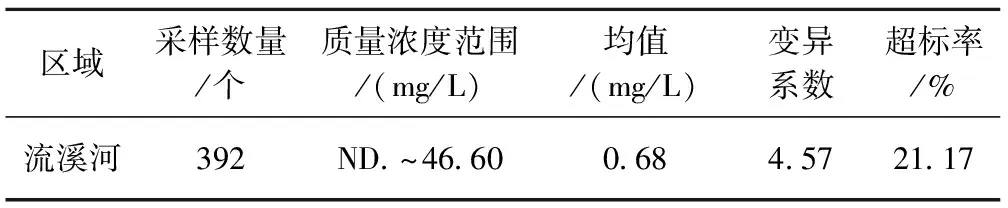

統計結果顯示(見表1),2012—2018年研究區地下水鐵的質量濃度為未檢出~46.60 mg/L,最大值是《地下水質量標準》(GB/T 14848—2017)Ⅲ類水標準限值(0.3 mg/L)的155.3倍,變異系數達到4.57,表明研究區地下水中鐵的質量濃度在時空分布上較為離散,變化較大。質量濃度均值為0.68 mg/L,是Ⅲ類水標準限值的2.3倍,表明鐵的質量濃度總體較高。以Ⅲ類水標準限值作為超標標準,研究區地下水鐵的超標率為21.17%,表明研究區部分區域地下水已不適宜作為集中式生活飲用水水源。劉暢等2020年研究表明[9],珠江三角洲地區地下水鐵的質量濃度范圍為0~68.60 mg/L,均值為1.64 mg/L,超標率為22.93%。珠江三角洲地區地下水鐵的最大值、均值和超標率分別是研究區的1.5倍、2.4倍和1.1倍,均高于研究區,這表明流溪河中下游地下水鐵的質量濃度總體上低于珠江三角洲地區的平均水平。

表1 流溪河中下游地下水鐵的質量濃度統計

3.2 鐵的空間分布特征

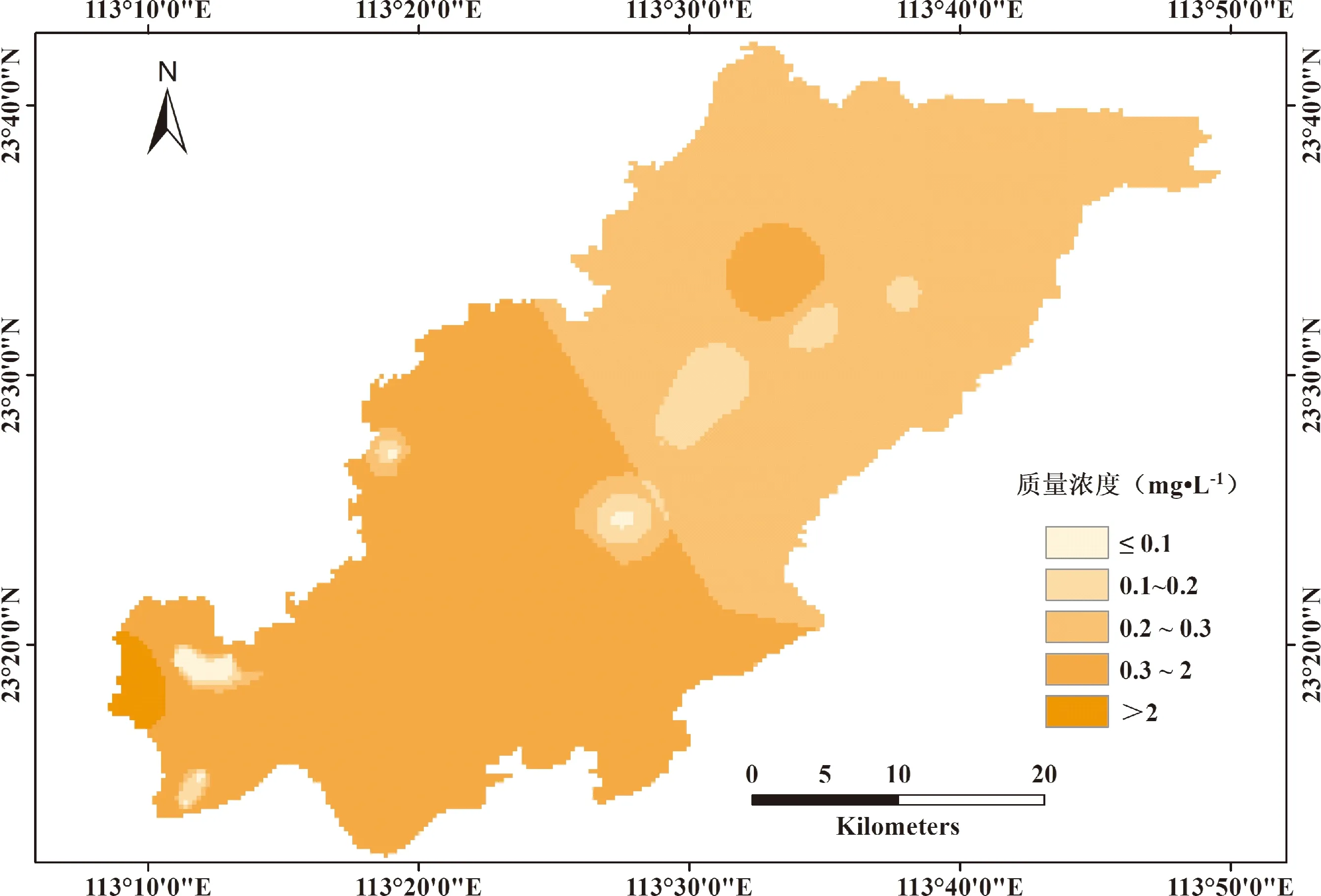

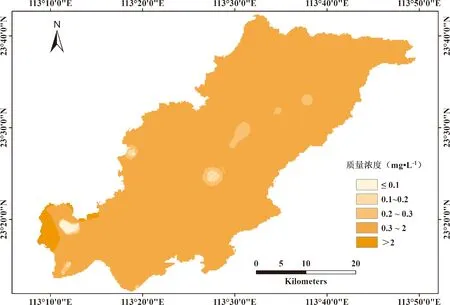

1) 水平分布特征

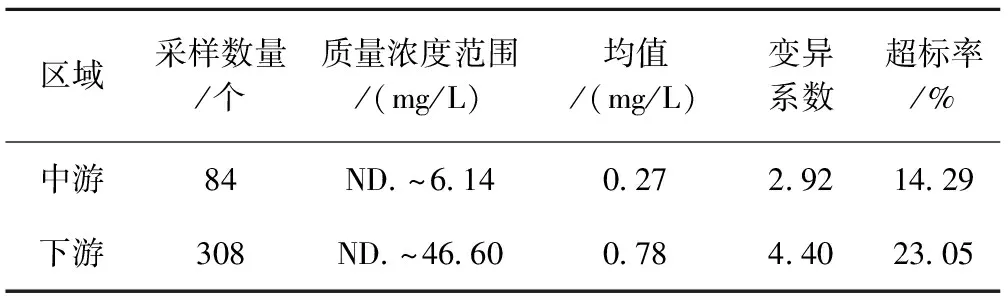

利用ArcGIS軟件采用Kring法對28個采樣點鐵的質量濃度均值進行插值,結果見圖2。可以看出,研究區下游地下水鐵的質量濃度總體上明顯高于中游。分別統計研究區中、下游地下水鐵的質量濃度特征值,結果見表2。可以看出,研究區下游地下水鐵的質量濃度變異系數、均值和超標率分別是中游的1.5倍、2.9倍和1.6倍,表明研究區下游地下水鐵的質量濃度在時空分布上較中游更為離散,變化更大,且質量濃度總體上高于中游,超標程度也較中游更為嚴重。研究區地勢呈東北高、西南低的特點,即中游的地勢高于下游。結合鐵的分布特征可知,隨地勢由高變低,研究區地下水鐵的質量濃度由小變大。

圖2 流溪河中下游地下水鐵的質量濃度分布示意

表2 不同區域地下水鐵的質量濃度統計

2) 垂向分布特征

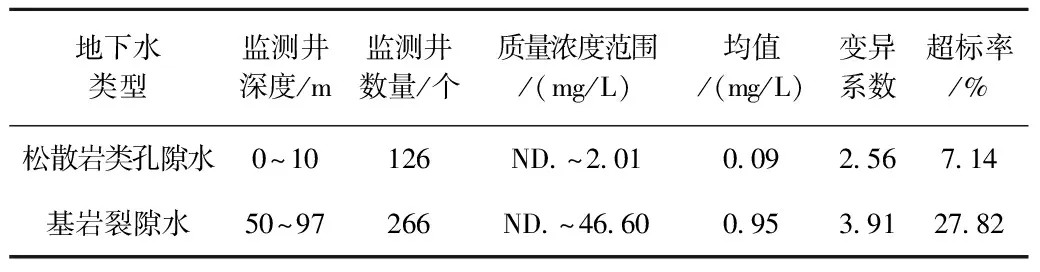

不同種類地下水鐵的質量濃度統計結果見表3,可以看出,研究區基巖裂隙水鐵的質量濃度變異系數、均值和超標率分別是松散巖類孔隙水的10.6倍、1.5倍和3.9倍,表明研究區基巖裂隙水鐵的質量濃度在時空分布上較松散巖類孔隙水更為離散,變化更大,且質量濃度總體上高于松散巖類孔隙水,超標程度也較松散巖類孔隙水更為嚴重。鑒于代表松散巖類孔隙水的監測井深度均在10 m以下,代表基巖裂隙水的監測井深度均在50 m以上,可以認為松散巖類孔隙水代表研究區的淺層地下水,基巖裂隙水代表深層地下水。由此可知,隨著地下水埋藏深度增加,研究區地下水鐵的質量濃度由小變大。

表3 不同種類地下水鐵的質量濃度統計

3.3 鐵隨時間變化特征

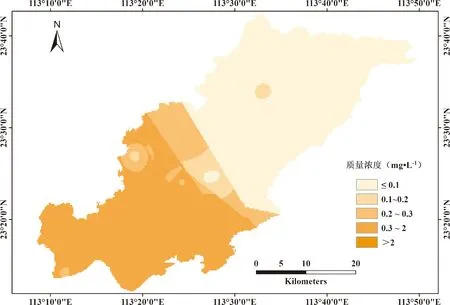

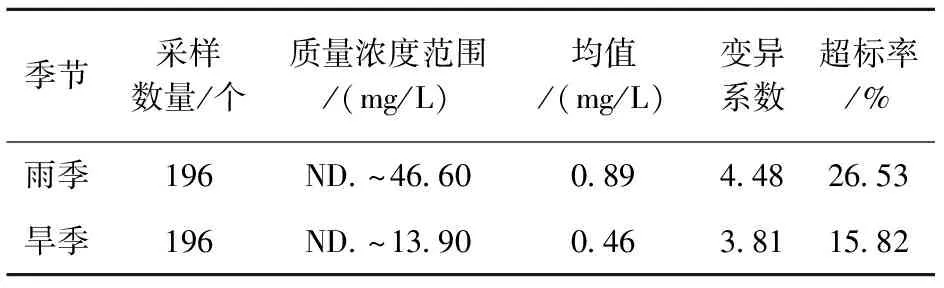

1) 季節變化特征

利用ArcGIS軟件采用Kring法分別對28個采樣點雨季和旱季鐵的質量濃度均值進行插值,結果見圖3。可以看出,隨著季節的更替,研究區地下水鐵的分布發生較大的變化,雨季中游地下水鐵的質量濃度明顯高于旱季。分別統計雨季和旱季地下水鐵的質量濃度特征值,結果見表4。對比可知,雨季地下水鐵的質量濃度變異系數、均值和超標率分別是旱季的1.9倍、1.2倍和1.7倍,表明研究區雨季地下水鐵的質量濃度在時空分布上較旱季更為離散,變化更大,且質量濃度總體上高于旱季,超標程度也較旱季更為嚴重。根據廣州市水資源公報,統計得到研究區2012—2018年雨季和旱季的降雨量均值分別為1 557.5mm和450.4mm,雨季降雨量是旱季的3.5倍。結合鐵的分布可知,隨著降雨量增大,研究區地下水鐵的質量濃度由小變大。

a 雨季

b 旱季

表4 不同季節地下水鐵的質量濃度統計

2) 年際變化特征

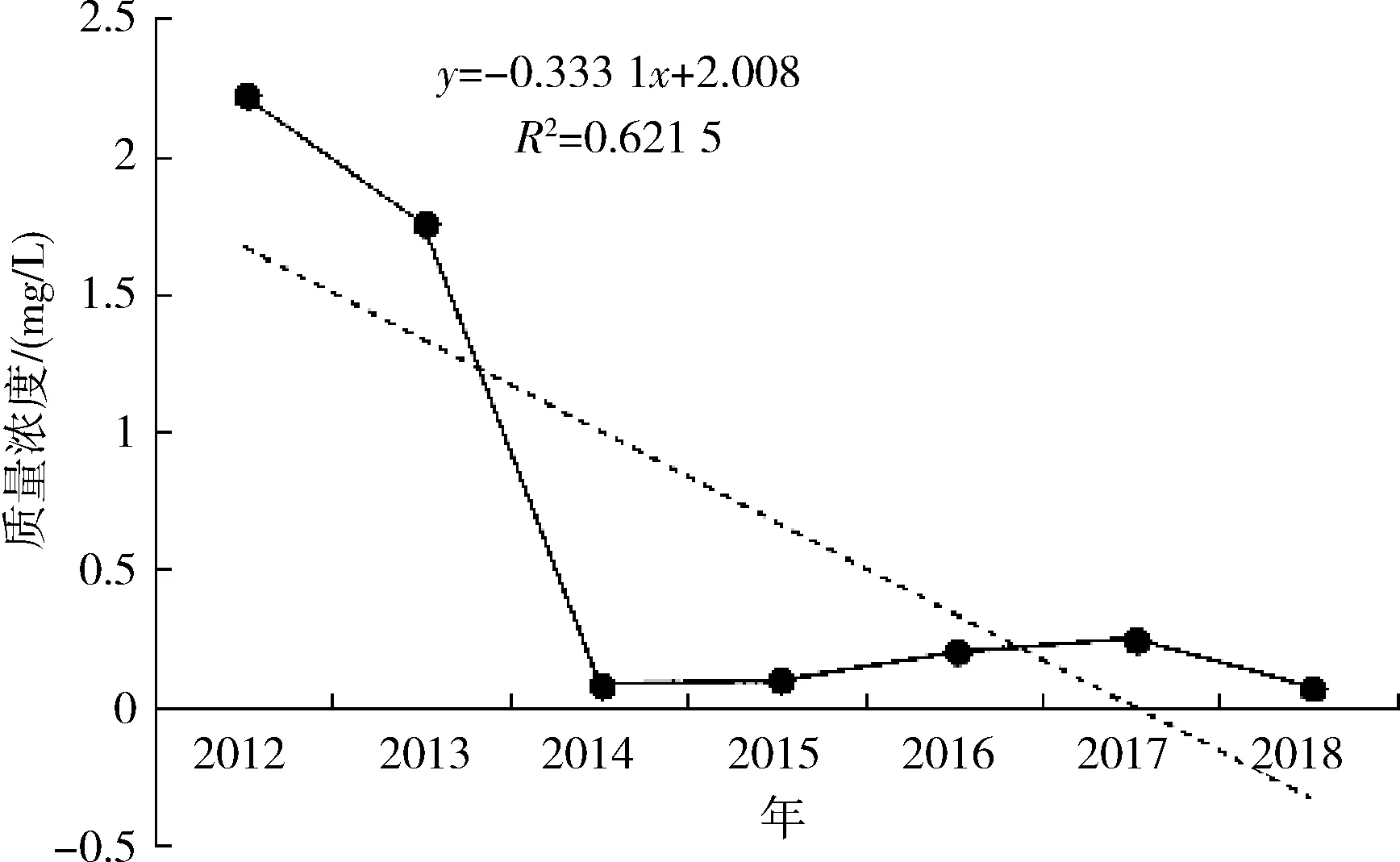

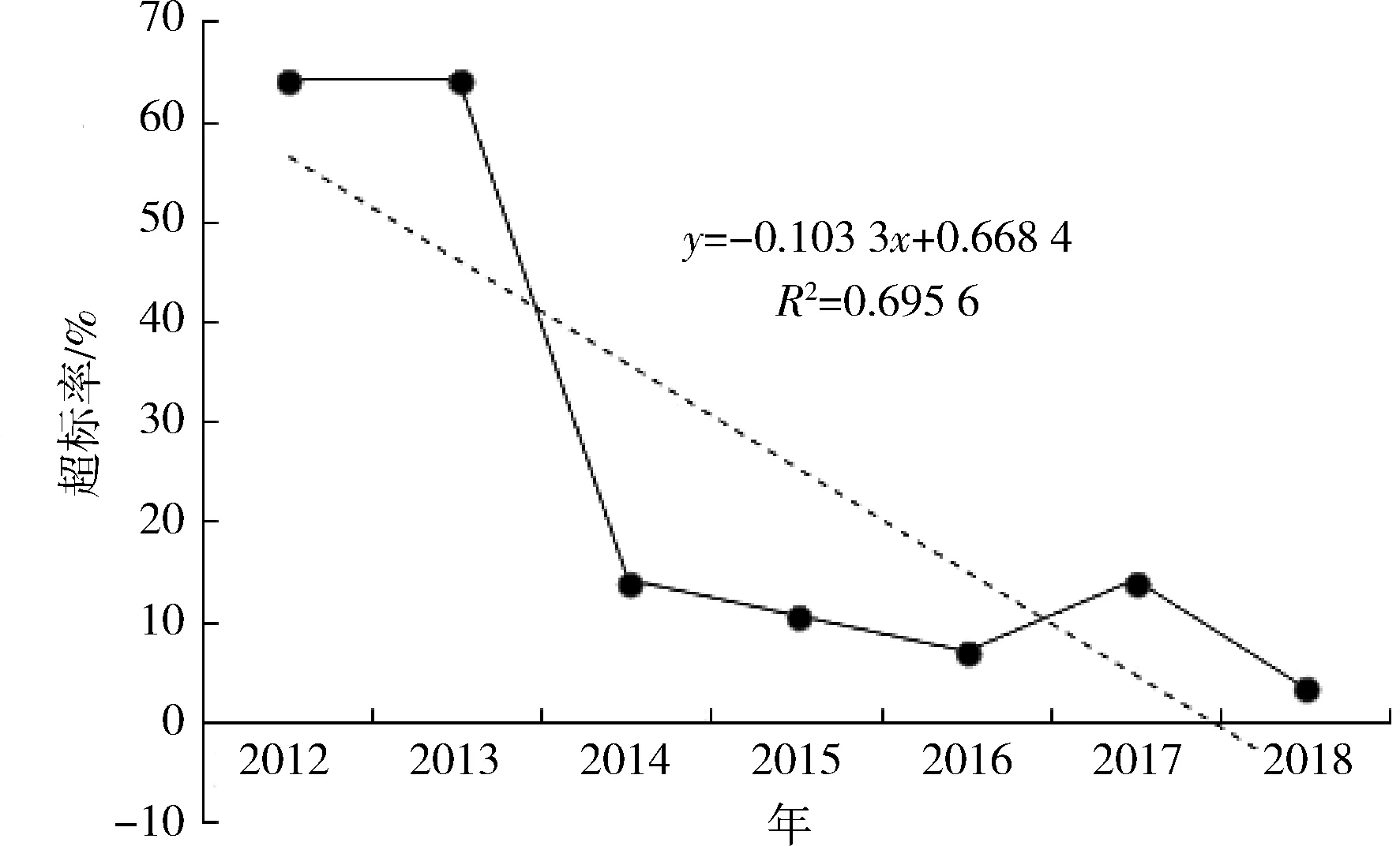

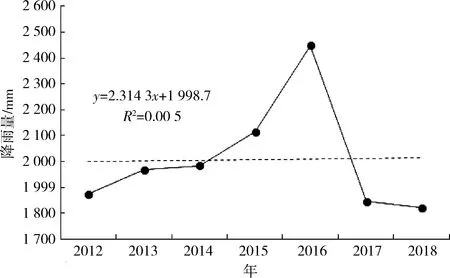

以雨季和旱季兩次監測值的均值代表監測井當年的監測值,采用Spearman秩相關系數法[11]分別計算各監測井年均值的Spearman秩相關系數,計算結果顯示28個監測井的Spearman秩相關系數均小于零,表明研究區所有監測井鐵的質量濃度均隨時間呈下降趨勢。以28個監測井的年均值代表研究區當年鐵的質量濃度,分別繪制鐵的質量濃度和超標率隨時間變化曲線。如圖4所示,研究區鐵的質量濃度總體隨時間呈下降趨勢,年下降率為0.33 mg/L。如圖5所示,研究區鐵的超標率總體隨時間呈下降趨勢,年下降率為10%。根據廣州市水資源公報的年降雨量數據,繪制降雨量隨時間變化圖(如圖6所示),2012—2018年廣州市年降雨量變化趨勢不明顯。綜合可知,研究區鐵的質量濃度和超標率年際變化特征受降雨影響較小。

圖4 流溪河中下游地下水鐵的質量濃度隨時間變化示意

圖5 流溪河中下游地下水鐵的超標率隨時間變化示意

圖6 廣州市年降雨量隨時間變化示意

4 結語

1) 研究區地下水鐵的質量濃度為未檢出~46.60 mg/L,均值為0.68 mg/L,超標率為21.17%,部分區域已不適宜作為集中式生活飲用水水源。與珠江三角洲地區整體情況相比,研究區地下水鐵的質量濃度處于較低的水平。

2) 研究區下游地下水鐵的質量濃度總體上明顯高于中游,結合中、下游的地形變化,可知隨地勢由高變低,研究區地下水鐵的質量濃度由小變大。研究區基巖裂隙水鐵的質量濃度總體上高于松散巖類孔隙水,結合不同種類地下水埋藏深度,可知隨著地下水埋藏深度增加,研究區地下水鐵的質量濃度由小變大。

3) 研究區雨季地下水鐵的質量濃度總體高于旱季,結合廣州市不同季節的降雨量特點,可知隨著降雨量增大,研究區地下水鐵的質量濃度由小變大。研究區地下水鐵的質量濃度隨時間呈下降趨勢,年下降率為0.33 mg/L。超標率總體隨時間呈下降趨勢,年下降率為10%。結合研究區的年降雨量變化趨勢可知,研究區地下水鐵的年際變化趨勢受降雨影響不大。