隧洞蝕變巖層洞段開挖支護施工技術研究與實踐

——以硬梁包水電站引水隧洞為例

周 國 平

(中國安能建設集團有限公司,北京 100071)

1 概 述

巖體蝕變(包括原生熱液蝕變、動力構造蝕變和次生風化蝕變)及其引發的工程弱化效應是常見的工程地質問題之一。蝕變巖具有裂隙發育、結構破碎、穩定性差和強度低的特點[1,2]。廣義的蝕變巖系指因熱液作用、表生作用等引起巖石和礦物的次生變化而形成的巖石。其中熱液作用包括充填、升華、蒸發等;表生作用主要包括沉積作用、固結成巖、地下水(包括地下熱水)作用等,其中90%以上表生作用引起的蝕變減弱了巖石強度[3]。

蝕變通過改變巖體內部的礦物成分、結構-構造類型等改變原生巖體的力學特性,并由于蝕變的差異性造成巖體性狀分布的不均勻,還可能在工程圍巖中形成軟弱巖帶(夾層)甚至軟弱結構面,極大地影響到巖體的工程性狀[4]。因此,隧洞蝕變巖層洞段開挖支護需要采用相應的積極防護措施與方法以保證圍巖穩定以及巖體支護結構的可靠性,確保施工安全。

近年來,國內外對于隧洞蝕變巖層洞段開挖支護的主要研究方向集中在巖體的物理化學性質以及工程特性兩個方面,許多學者對此展開了專項研究。王旭東等[5,6]通過蝕變巖單軸壓縮流變試驗以及三軸壓縮試驗建立了蝕變巖的長期強度和流變本構模型以及應力-應變關系曲線的分階段本構模型,得出了蝕變巖的抗剪強度指標與圍壓的相關關系,總結出蝕變巖的蠕變特性,為巖土工程的設計施工提供了重要的技術支撐。賈超等[7]利用有限元程序ANSYS對比分析了圍巖蝕變段隧洞各關鍵部位的位移,對不同蝕變程度洞室的開挖支護方案提供了指導性依據。黃小軍等[8]和王陽雪等[9]對瑯琊山抽水蓄能電站蝕變巖及支護方式進行了研究,運用多種監測儀器動態化監控圍巖狀態,提出了信息化支護設計的理念。黃超群等[10]借助工程物探方法,總結出湖南平江抽水蓄能電站勘探平洞蝕變巖分布規律,并有針對性的提出了支護方案。

硬梁包水電站引水隧洞圍巖中穿插有多種大小不同的輝綠巖脈,在內部以及外部動力地質作用下形成了蝕變巖層。引水隧洞在掘進過程中穿越蝕變巖地層時極易發生急劇變形、塌方、涌突水等各種工程地質問題,極大地影響到工程施工。筆者以硬梁包水電站引水隧洞工程為實例,采用控制爆破、加強地質預報、超前支護增加圍巖的整體性、開挖后及時立鋼支撐錨噴封閉等一系列工程措施,及時控制住塌方等地質災害,保障了施工安全,所取得的經驗可為類似工程施工提供參考。

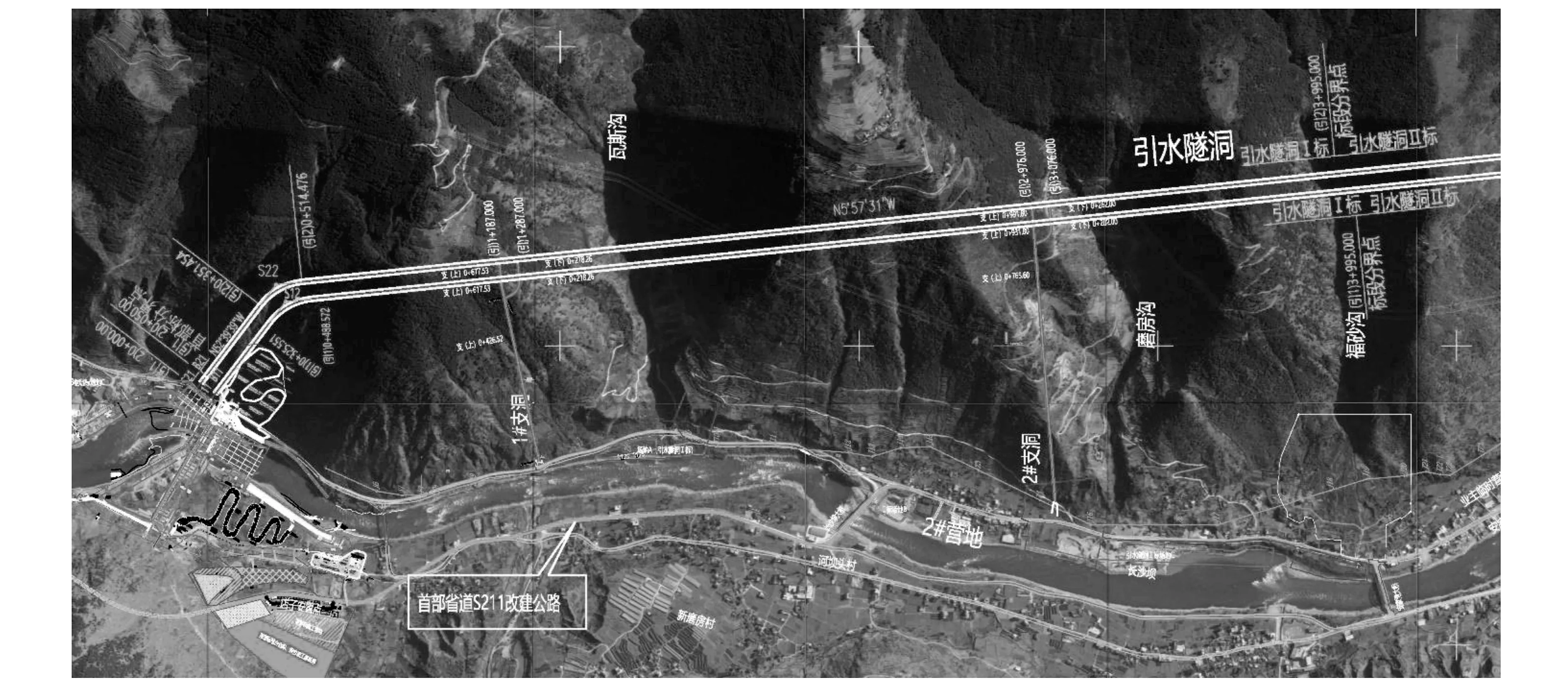

硬梁包水電站位于四川省甘孜藏族自治州瀘定縣冷磧鎮境內的大渡河干流上。工程規模為2等大(2)型,電站裝4臺機組,總裝機容量為108萬kW,采用混凝土閘和面板堆石壩+左岸引水系統+地下廠房的樞紐總布置方案。引水系統建筑物包括引水隧洞、調壓室、壓力管道等。

引水隧洞為兩條平行布置的隧洞,引水隧洞在平面布置上共設置5個轉彎點,轉彎半徑為200 m或80 m,1號、2號引水隧洞兩洞中心間距為60 m,內徑為13.1 m,進水口底高程為1 215 m,末端調壓室處隧洞底高程為1 198 m,縱坡分別為i1=0.001 192、i2=0.001 183,洞長分別為14 316.909 m和144 20.679 m。

引水隧洞1號施工支洞、2號施工支洞控制段主洞樁號范圍為0+050~3+995,工程施工完畢2條施工支洞均進行封堵。引水隧洞總體布置情況見圖1。

圖1 引水隧洞總布置圖

2 隧洞開挖中出現的地質問題

引水隧洞地層巖性主要為晉寧-澄江期花崗巖,輝綠巖脈穿插其中,巖石類別為Ⅲ類~Ⅴ類,其中Ⅲ類圍巖占比約為61%、Ⅳ類圍巖占比約為25%、Ⅴ類圍巖占比約為14%。

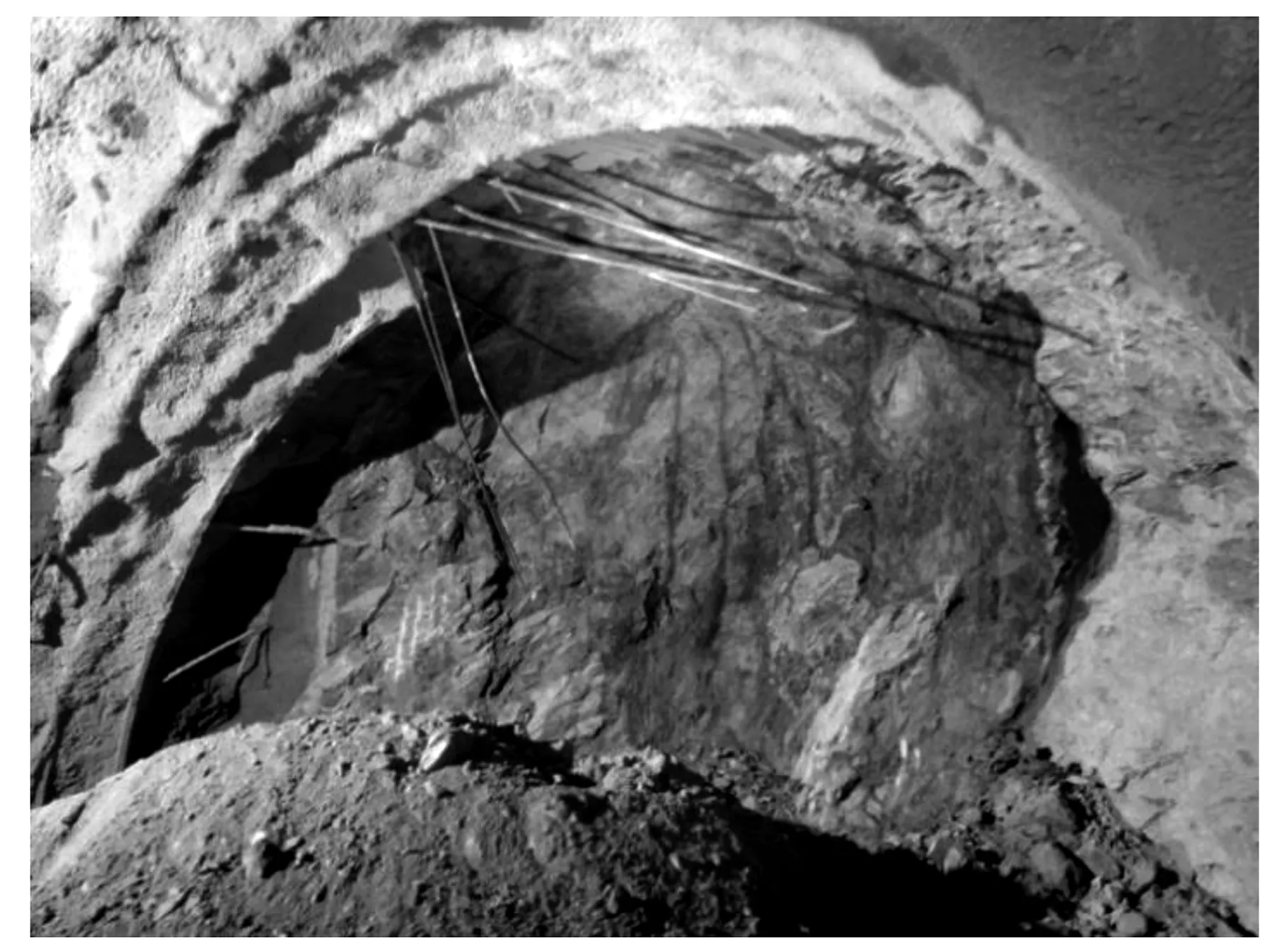

2020年4月22日,1號施工支洞控制段2號引水隧洞上游掌子面開挖至(引2)1+157樁號,圍巖揭露為輝綠巖脈,C類蝕變,樁號(引2)1+160~1+150段左側拱腰出現塌方。2020年5月23日,2號施工支洞控制段1號引水隧洞上游掌子面開挖至(引1)2+906樁號后揭露顯示圍巖出現D類蝕變,整個掌子面巖體軟弱,呈碎裂結構,局部為散體結構,巖體自穩能力極差。掌子面頂拱右側部位發生塌方,塌方長度(順洞軸線)為5 m,高度約為5~6 m,為Ⅴ類圍巖,已噴混凝土封閉。2020年5月25日,在樁號2+906處原塌方部位出現二次塌方,塌腔位于掌子面頂拱右側部位,塌腔深5~6 m,寬度為6~7 m,高度約6~9 m。掌子面塌方情況見圖2。

圖2 掌子面塌方

3 針對圍巖蝕變段采取的開挖支護技術

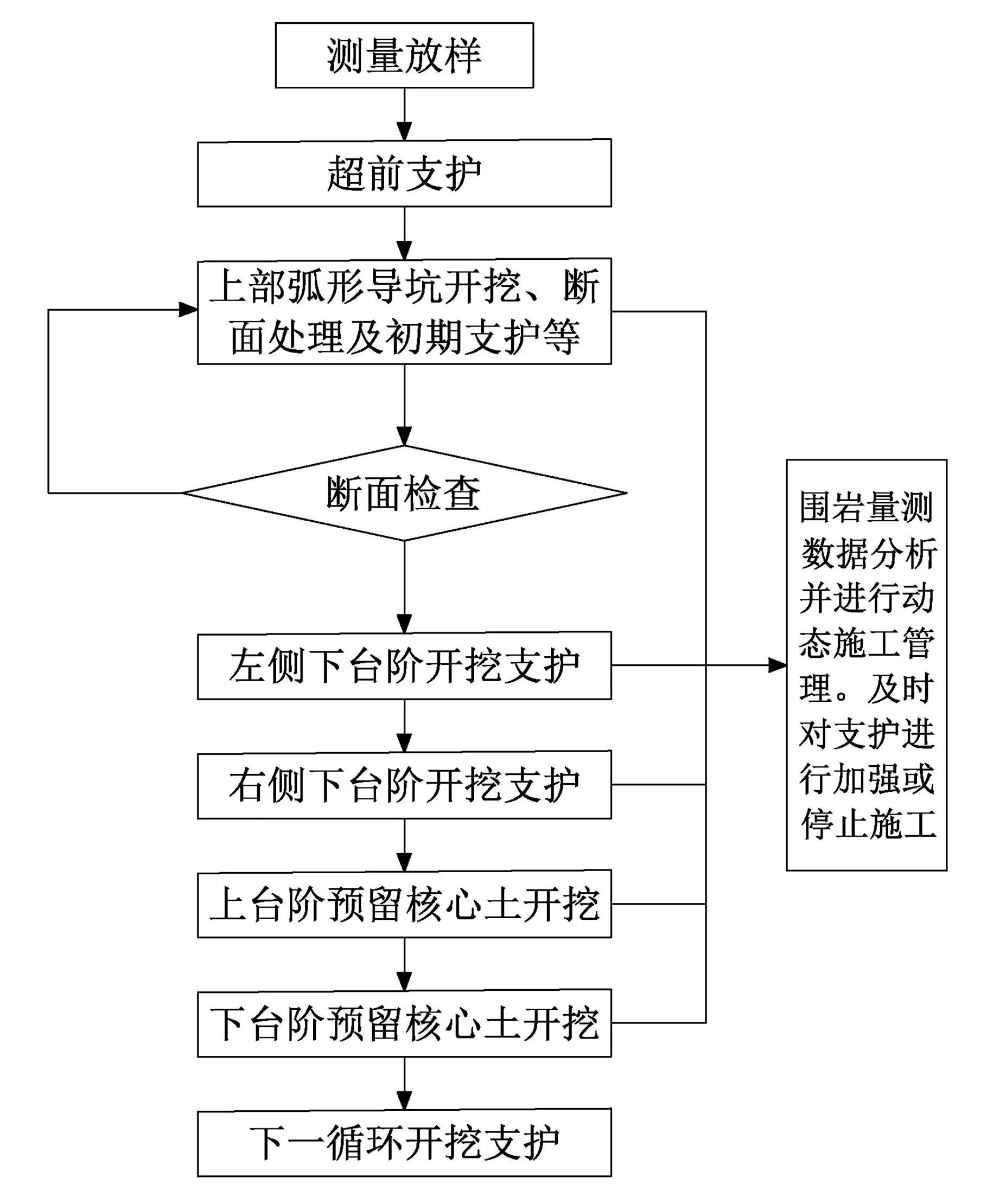

對于隧洞蝕變巖層洞段,主要遵循“管超前、嚴注漿、短開挖、弱爆破、強支護、快封閉、勤測量、速反饋”的原則進行施工。首先,第一時間處理塌方掌子面以確保圍巖安全穩定;在保證安全施工的前提下,采用上、下臺階預留核心土法進行后續的開挖支護。

3.1 掌子面塌方處理措施

(1)對掌子面立即噴C25鋼纖維混凝土進行封閉,在現有噴C25混凝土配合比的基礎上每m3增加鋼纖維40 kg,封閉厚度為10 cm。噴混凝土封閉后掌子面仍存在垮塌、掉塊掉渣等現象時,在垮塌部位繼續補噴鋼纖維混凝土直至圍巖巖面穩定。

(2)掌子面噴鋼纖維后及時施做A50排水孔以利于裂隙水的排放,單個排水孔深度為6 m,在掌子面隨機進行布置。

(3)噴鋼纖維混凝土封閉后及時布置圍巖收斂觀測點并連續24 h進行圍巖收斂觀測。在掌子面基本區域穩定且能保證施工安全的前提下再增加隨機錨桿,隨機錨桿為C28普通砂漿錨桿,在邊頂拱段120°范圍隨機布置,錨桿深入基巖的長度不小于6 m。

(4)隨機錨桿施工完成后進行系統掛鋼筋網,鋼筋網片采用A6鋼筋,間排距為15 cm,鋼筋掛網完成后復噴C25鋼纖維混凝土15 cm厚,并施工系統錨桿。

(5)及時施工I20a型鋼支撐,型鋼支撐間距為0.75 m;同時,在塌腔部位增設鋼支撐副拱與I20a型鋼支撐焊接牢固。鋼支撐、副拱均設置鎖腳錨桿,鎖腳錨桿采用C28,沿鋼支撐兩側交替布置,入巖長度為5.6 m,鎖腳錨桿外露端頂部要求彎折0.2 m并與鋼支撐翼緣雙面焊接牢固,外露端長度以與鋼支撐、副拱能夠焊接牢固為宜。

3.2 上、下臺階預留核心土法施工工藝

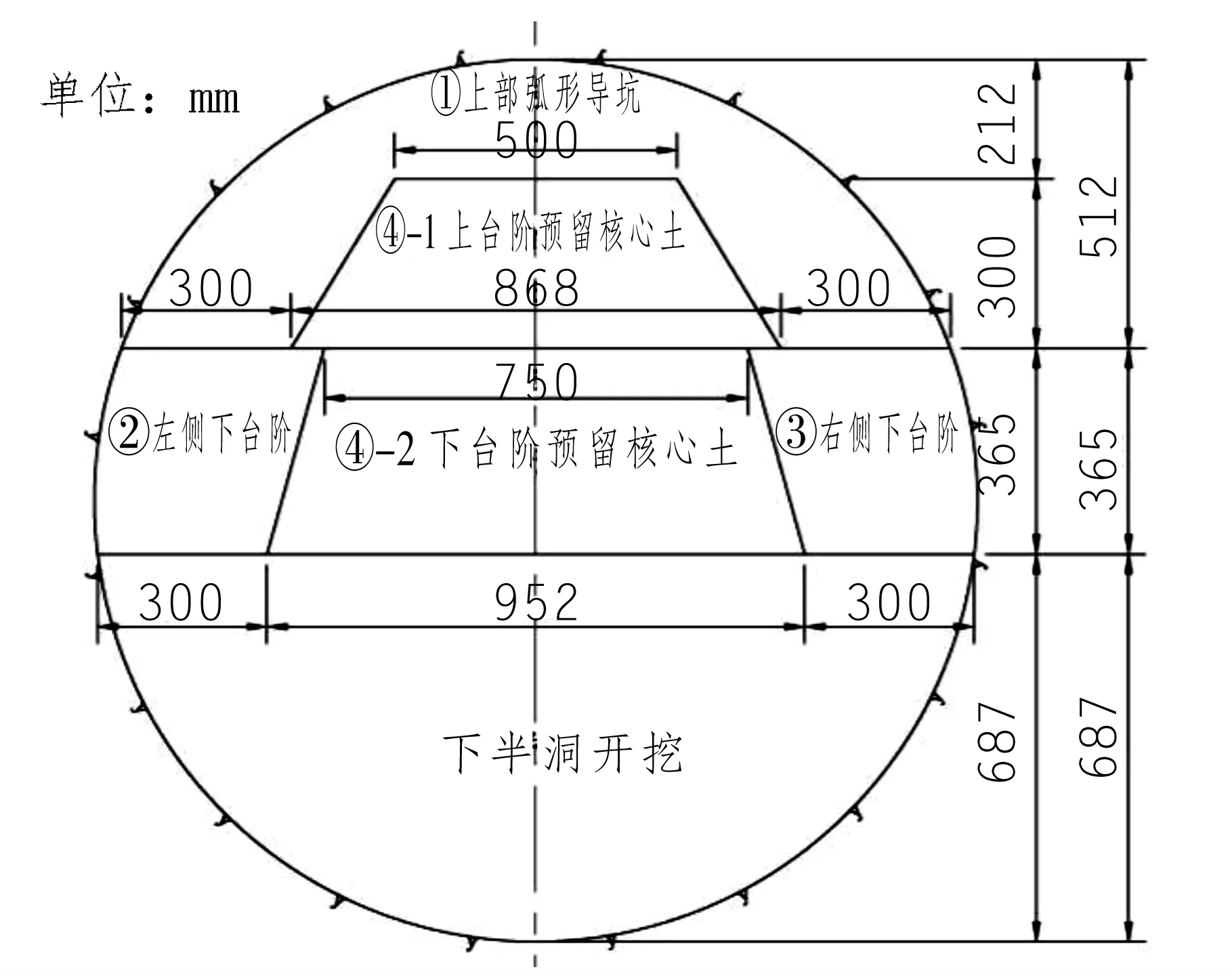

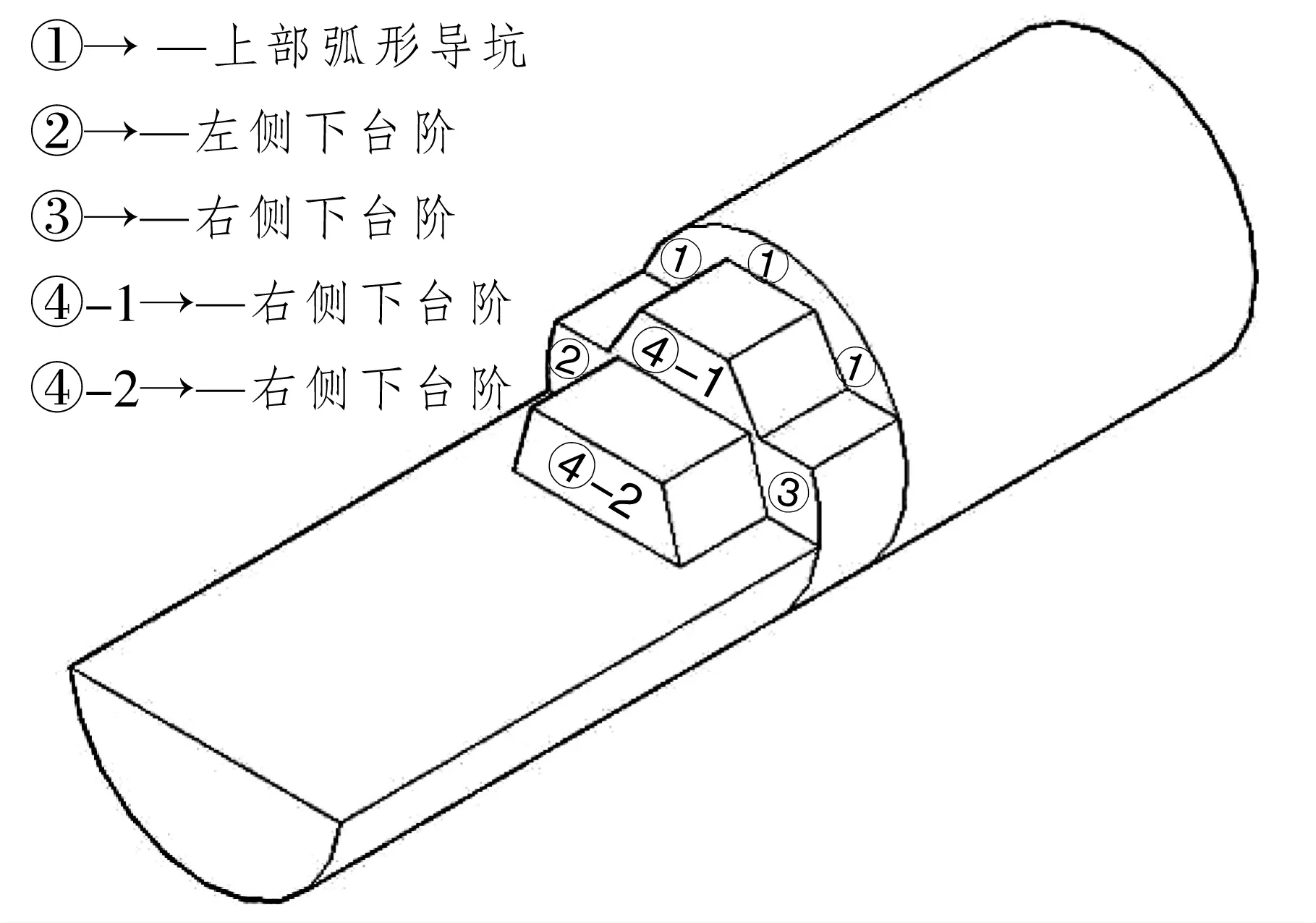

(1)引水隧洞Ⅴ類圍巖蝕變洞段上半洞開挖支護采用上下臺階四步開挖法,以弧形導坑開挖預留核心土為基本模式,分上、下兩個臺階四個開挖面,其主要施工工序及工藝流程如下:

①引水隧洞Ⅴ類圍巖蝕變洞段上半洞上、下兩個臺階四個開挖面施工工序見圖3、4。

圖3 上、下兩個臺階四個開挖面施工工序示意圖

圖4 上、下兩個臺階四個開挖面施工工序透視圖

②引水隧洞Ⅴ類圍巖蝕變洞段上半洞上、下兩個臺階四個開挖面施工工藝流程見圖5。

(2)上臺階上部弧形導坑開挖主要施工步驟。

圖5 上、下兩個臺階四個開挖面施工工藝流程圖

①在拱部超前支護后進行,環向開挖上部弧形導坑,預留上臺階核心土。核心土長度宜為3~5 m(當圍巖較差時留5 m,圍巖較好時可留3 m),寬度宜為隧洞開挖寬度的1/3~1/2(可以有效的防止軟弱圍巖開挖面失穩,同時提供了作業平臺),開挖循環進尺最大不得超過1 m(開挖進尺要求不得大于1 m,主要考慮的是開挖進尺過大將導致圍巖暴露面積過大、降低了圍巖自身承載能力,其次,進尺過大延長了開挖工作面的封閉時間)。

②上臺階主要是采用弱爆破或機械開挖,本工程機械開挖先用銑挖機挖出主斷面輪廓,并沿開挖輪廓線內側預留50 cm厚圍巖,用銑挖機進行修邊。銑挖機施工情況見圖6、7。

圖6 銑挖機修邊示意圖

③開挖后立即初噴3~5 cm厚的混凝土(增強圍巖自穩能力,避免圍巖長時間暴露而產生掉塊),并及時進行噴、錨、網系統支護,架設I20a鋼支撐,在距離鋼支撐單元接頭30~50 cm位置處緊貼其兩側邊沿布設鎖腳錨桿,鎖腳錨桿頂部彎折20 cm與鋼支撐牢固焊接,最后分層復噴混凝土至設計厚度。

圖7 銑挖機掌子面開挖示意圖

(3)左、右兩側下臺階的開挖支護施工。

①下臺階滯后上臺階掌子面3~5 m后進行,開挖進尺根據初期支護鋼架間距確定,最大不超過1.5 m,左側、右側臺階錯開2~3 m,開挖后立即初噴3~5 cm厚的混凝土,及時進行噴、錨、網系統支護,接長I20a鋼支撐,在距離鋼支撐單元接頭30~50 cm位置處緊貼其兩側邊沿布設鎖腳錨桿,鎖腳錨桿頂部彎折20 cm并與鋼支撐牢固焊接,最后分層復噴混凝土至設計厚度。

②左、右兩側下臺階采用人工配合機械開挖,先用銑挖機挖出主斷面輪廓,然后沿開挖輪廓線內側預留50 cm厚圍巖,用銑挖機進行修邊。

(4)上、下臺階預留核心土的開挖支護施工。

①按照上臺階、下臺階順序分別開挖預留的核心土,開挖進尺與各臺階循環進尺相一致。

②上、下臺階預留核心土開挖均以機械開挖(反鏟挖掘機、液壓破碎錘或銑挖機)為主,必要時輔以弱爆破。

③噴鋼纖維混凝土封閉后及時布置圍巖收斂觀測點并連續24 h進行圍巖收斂觀測,在掌子面基本區域穩定且能保證施工安全的前提下再增加隨機錨桿,隨機錨桿為C28普通砂漿錨桿,在邊頂拱段120°范圍隨機布置,錨桿深入基巖的長度不小于6 m。

3.3 圍巖監控量測措施

(1)為了保證科學施工,確保圍巖結構的安全穩定,在掌子面初噴混凝土后,及時開展了現場監控量測工作。施工階段,隧洞的監控量測主要是對隧洞開挖后圍巖變化情況及支護結構的工作狀態進行量測,及時提供圍巖穩定程度和支護結構可靠性的安全信息,預見事故和險情并作為調整和修改支護設計的依據。依據測量結果確定二次襯砌施作的時間,確保隧洞圍巖和支護結構的變位與應力不超過有關規定。

(2)Ⅴ類圍巖擬按照30 m的間距布置監測斷面,每個斷面布置3組測點,測點應牢固可靠,嚴防爆破損壞。采用全站儀徠卡TS60進行觀測,圍巖收斂觀測應在每次開挖后12 h內取得初讀數,最遲不得大于24 h且在下一循環開挖前必須完成。

(3)對開挖工作面的觀察在每次開挖后進行。當觀察中發現圍條件惡化時,立即采取相應的處理措施;觀察后及時繪制開挖工作面地質素描圖、填寫開挖工作面地質狀態記錄表和施工階段圍巖級別判定。對已施工洞段的觀察每天至少進行一次,主要觀察噴射混凝土、錨桿和鋼架等的工作狀態。

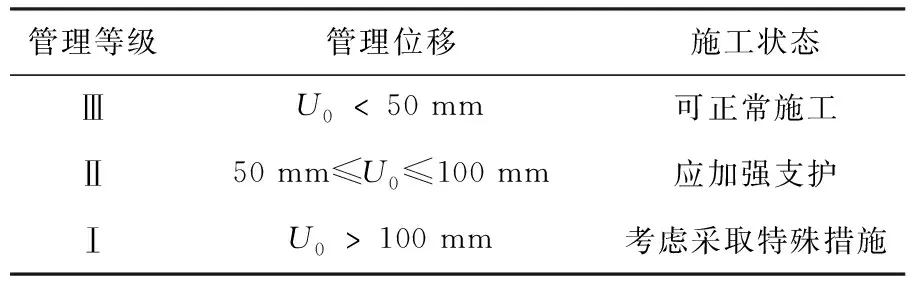

(4)引水隧洞的量測項目主要為圍巖收斂觀測。根據量測資料,將圍巖變形值與允許變形值進行比較,從而確定下一步施工采取的措施,Ⅴ類圍巖變形管理等級對策表見表1。

表1 Ⅴ類圍巖變形管理等級對策表

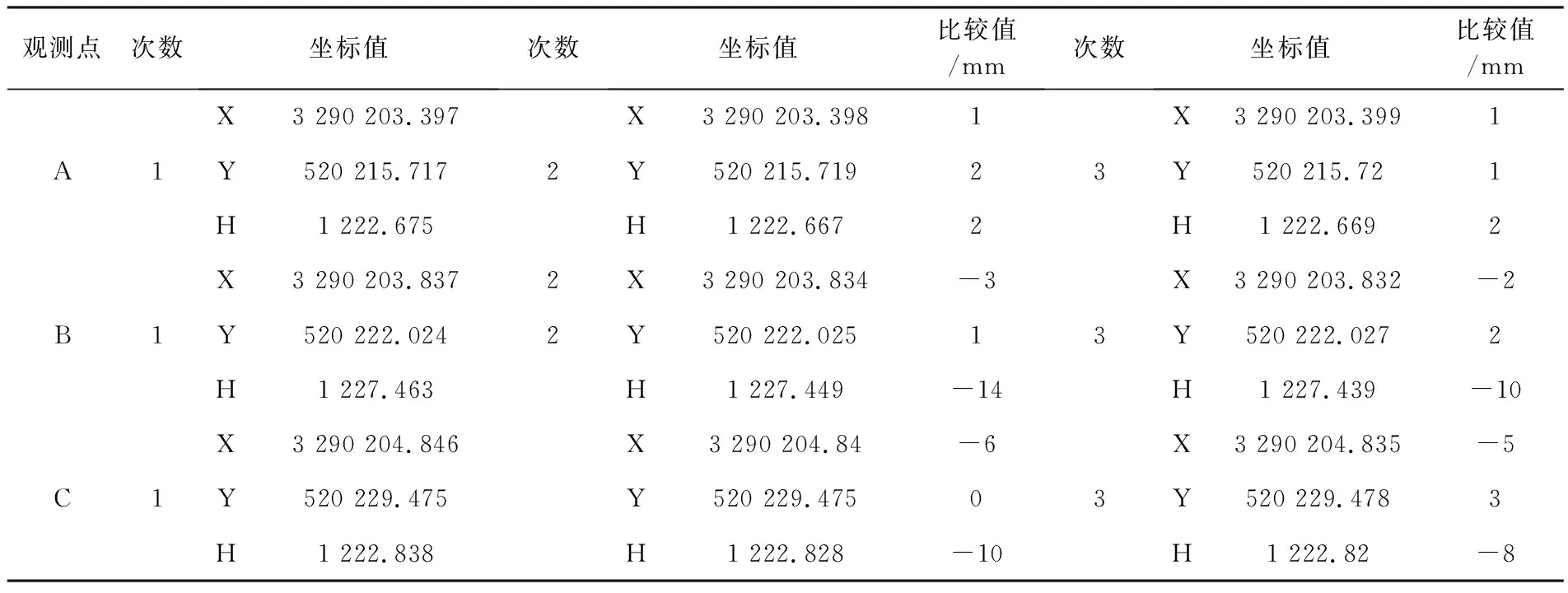

(5)統計匯總塌方段圍巖收斂監測數據,觀測點的變形數值應滿足U0﹤50 mm,管理等級為Ⅲ級,可正常施工(表2)。

表2 隧洞塌方段監測數據表

4 結 語

(1)輝綠巖脈蝕變帶區域進行隧洞施工極易發生急劇變形、塌方、涌突水等各種工程地質問題,極大程度地影響到工程質量及施工安全。在施工過程中必須采取合理的應對措施,選擇合適的開挖支護方法保證工程順利施工。

(2)本隧洞塌方段工程地質條件差、成洞困難,采用超前小導管超前支護,架設鋼拱架與噴錨網構成縱、橫向整體的支護體系,阻止和限制了圍巖變形,被加固的圍巖與支護結構共同受力,從而進一步提高了“圍巖-支護體系”的承載能力。

(3)隧洞發生塌方后,迅速噴C25鋼纖維混凝土封閉掌子面,避免再次塌方。之后及時布置圍巖收斂觀測點并連續24 h進行圍巖收斂觀測,確保圍巖安全穩定后第一時間進行支護作業。后續開挖中以機械開挖為主以減少對圍巖的爆破振動,同也必須注意對機械開挖輪廓線的控制措施,避免超挖。

(4)按照筆者所述的開挖支護方法進行施工,通過圍巖收斂監測可以提前預測險情,有效地避免塌方等工程地質災害的發生,安全順利通過蝕變巖層洞段。同時,通過監測本隧洞塌方段的表現、反映出來的圍巖性質特點,為本工程或類似工程的施工提供借鑒、依據和指導作用。

(5)因蝕變巖的受力特性比較復雜,施工過程中應結合現場實際情況合理判斷巖體狀態,及時調整支護結構的形式及參數以保證圍巖的穩定,從而避免出現工程地質問題。