阿希金礦露天坑回填與井下協同開采安全穩定性分析

范 慶

(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室)

西部黃金伊犁分公司阿希金礦是一家現代化黃金生產企業,1993年礦山開始基建工作,1995年6月建成并投入生產。礦山前期采用露天開采,形成了北露天和南露天2個采礦場。2004年轉為地下開采,形成了一個容積約為450萬m3的露天坑,露天坑底標高為1 450 m,封閉圈標高為1 510 m。為了治理北露天采礦場,礦山在2016年下半年采用膠結尾礦對該露天采場進行回填治理,現已治理回填至1 505 m標高。

1 礦山地質及前期開采情況調查分析

1.1 礦山地質調查分析

礦山地處阿希金水文地質單元分水嶺地帶的山脊上部,大部分礦體埋藏在當地最低侵蝕基準面上部,礦井多采用自然排水。地下水多為弱含水巖組或不含水巖組。礦床水文地質條件為裂隙水充水的簡單型礦床。工程地質性質及其穩固性不均一,根據具體地段巖體結構特征及巖性而定,有易產生掉塊等不易于處理的不良工程地質現象。F2斷層上、下盤巖體質量好,為塊狀或整體塊狀結構的中—酸性火山巖巖組。地下水量很小,沒有大的靜水壓力。阿希金礦屬于巖石完整性中等—良好,圍巖及頂底板穩固性一般至優,斷層破碎帶穩固性差異較大,屬于以塊狀巖類為主的工程地質條件簡單偏中等類型的礦床[1]。

1.2 露天坑概況

阿希金礦場按照設計確定1 450 m 標高以上為露天開采,1 450 m標高以下為地下開采。北側露天采場為山坡露天開采,1 510 m以下開采形成半封閉圈。露天采礦場為一個長軸近于南北的橢圓形凹陷露天采坑。目前,礦山采用尾砂膠結充填,膠結料為水泥,配比為1∶20,已回填至1 505 m。采場北部最高山頭標高為1 650 m,目前邊坡高度最大為155 m。目前露天開采的最終邊坡角東幫為65~75°,西幫為36.5°,北幫為45~48°,南幫為45~48°。露天開采最終坡面角65°,露天開采最終臺階高度為20 m[2-3]。

1.3 露天轉地下開采概況

礦山自2004年使用無底柱分段崩落采礦法,成功從露天開采轉入地下開采,截止到2009年崩落法改充填法之前,已采用無底柱分段崩落法開采了0~40線1 400 m以上的礦體,并在1 400 m以上形成了崩落法巖石覆蓋層。走向上兩端留有三角礦柱。在+1 385~+1 430 m標高40~56線采用下向分層進路式充填采礦法回采,分層高度10 m[4]。

1.4 地下開采概況

阿希金礦在2008年已開始進行充填采礦工藝的研究,并在2009年下半年開始采用充填法采礦。首采中段為1 335 m中段,中段高度50 m,主要開采1 335~1 385 m的礦體。為了隔離1 400 m以上的崩落法巖石覆蓋層,在1 385~1 400 m留設了15 m厚的隔離礦柱。為保護上部隔離礦柱及巖石覆蓋層,在露天坑底區域(0~56線)1 335~1 385 m主要采用充填法回采。目前主要采用下向深孔分段空場嗣后充填法開采1 285~1 335 m礦體,分段高度為22 m,共形成了1 313,1 291 m 2個分段。礦房垂直礦體走向布置,采用二步回采,隔一采一,礦房寬度10 m[5-6]。

2 圍巖巖石力學試驗及參數確定

圍巖是指工程周圍有限范圍內的巖體,即巖體穩定性分級的對象。它的穩定程度與很多因素有關,主要有圍巖的巖石力學性質、巖體結構類型、結構面的力學性質與分布特征、原巖應力場及地下水等。圍巖強度的高低直接決定了工程的安全性。

為充分了解圍巖及礦體的巖石力學強度情況,委托國家冶金工業鐵精礦質量監督檢測中心開展了室內巖石力學試驗。巖石試樣于2019年5月在現場采集,分別開展了巖石的單軸抗壓強度試驗、巖石抗拉試驗、巖石單軸變形試驗、物理性質試驗以及規則抗剪斷強度試驗。

巖石物理性質試驗主要進行巖石的密度測試,測試方法采用量積法,采用立方體試樣,每組3塊。單軸抗壓強度試驗每組試樣3塊,試樣尺寸為5 cm×5 cm×10 cm。巖石抗拉強度試驗采用劈裂法,把巖樣加工為立方體,每組3塊,施加相對的線性荷載,沿試塊直徑方向破壞。巖石單軸變形試驗是通過縱向壓力作用測定試樣的縱向和橫向變形,計算巖石的泊松比和彈性模量,每組試樣3塊,尺寸為5 cm×5 cm×10 cm。巖石規則抗剪強度試驗是將巖石加工為5 cm×5 cm×5 cm的規則試樣,并放置在固定的試驗機模具中進行剪切試驗,來測試巖石的抗剪斷強度。每組試樣9塊,試驗中通過變換不同的剪切角進行規則巖塊抗剪斷試驗。試驗試樣均為風干狀

態[7-8]。

結合阿希金礦相關的測試和研究資料,以及類似工程中相似巖體物理力學參數,同時結合工程巖體質量分級標準等規范,確定本研究項目數值計算模型中圍巖及礦體材料物理力學參數。考慮到彈性模量對地表變形模擬結果影響較大,出于保守考慮,在上述巖石力學室內試驗成果及相關研究報告,結合工程經驗類比的基礎上,對彈性模量進行了一定程度的折減。最終確定本次研究中所采用的計算參數如表1所示[9-10]。

?

3 三維數值模型建立及計算

3.1 模型概化

(1)綜合考慮各地層空間分布及其與礦體的位置關系,主要地層概化為圍巖、礦體和回填體3類,對回填區、未開采礦體以及巷道等進行模擬。

(2)主要考慮1 450 m以下、15~56線礦產資源儲量估算所確定范圍內的礦體,作為模型中的礦體模擬對象。

(3)主要考慮范圍為1 285 m以上、15~56線的巷道及回填區,作為模型中回填區的模擬對象。

(4)成礦前與成礦時的斷裂構造時期較為久遠,主要對礦床形成有較大影響,但對目前礦區礦巖完整性影響不大,成礦后斷裂構造對阿希金礦礦段礦巖體影響較小。因此,本模型中未考慮斷層構造。

3.2 三維數值模型構建

地層面、礦體、采空區及巷道表面等均為不規則曲面,主要通過阿希金礦4~15、44~56各線資源儲量估算剖面圖與阿希金礦1 200 m至1 530 m中段地質平面圖等建立的平面與NURBS曲面來表達。對各曲面進行多次布爾運算后,形成最終的三維實體模型。

為合理模擬阿希金礦回填之后深部開挖對露天坑安全以及礦段深部開采對露天邊坡、坑底以及壩體的影響,在充分搜集前期地質資料并多次計算的基礎上,確定本次數值模型的平面范圍為東西長度500 m,南北寬度600 m。考慮到1 285 m以上水平巷道和回填區對露天坑底及邊坡的影響,巷道和回填區建立的模型如圖1、圖2所示[11-13]。

根據阿希金礦地形地質圖、礦山各勘探線資源儲量估算剖面圖、礦山中段地質平面圖以及相關巷道及回填地形圖等,構建了比較真實的阿希金礦采場三維數值計算模型(圖3)。整個三維數值計算模型共包含5 298 128個四面體單元與938 840個節點。邊界約束條件:x=-185 m和x=315 m邊界僅采用X方向固定位移約束,y=-295 m和y=305 m邊界僅采用Y方向固定位移約束,z=1 200 m底邊界對X、Y、Z3個方向均采用固定位移約束。整體模型和露天坑、礦體及回填區網格如圖4所示。

3.3 露天坑邊坡及坑底穩定性分析

初始邊界條件:前后左右面和底面采用位移約束,即前后左右面限制水平方向的位移,底面限制垂直方向的位移,原始應力場采用重力場施加在垂直方向,假定模型中礦巖體均為理想條件下彈塑性連續介質,采用摩爾—庫侖屈服準則。

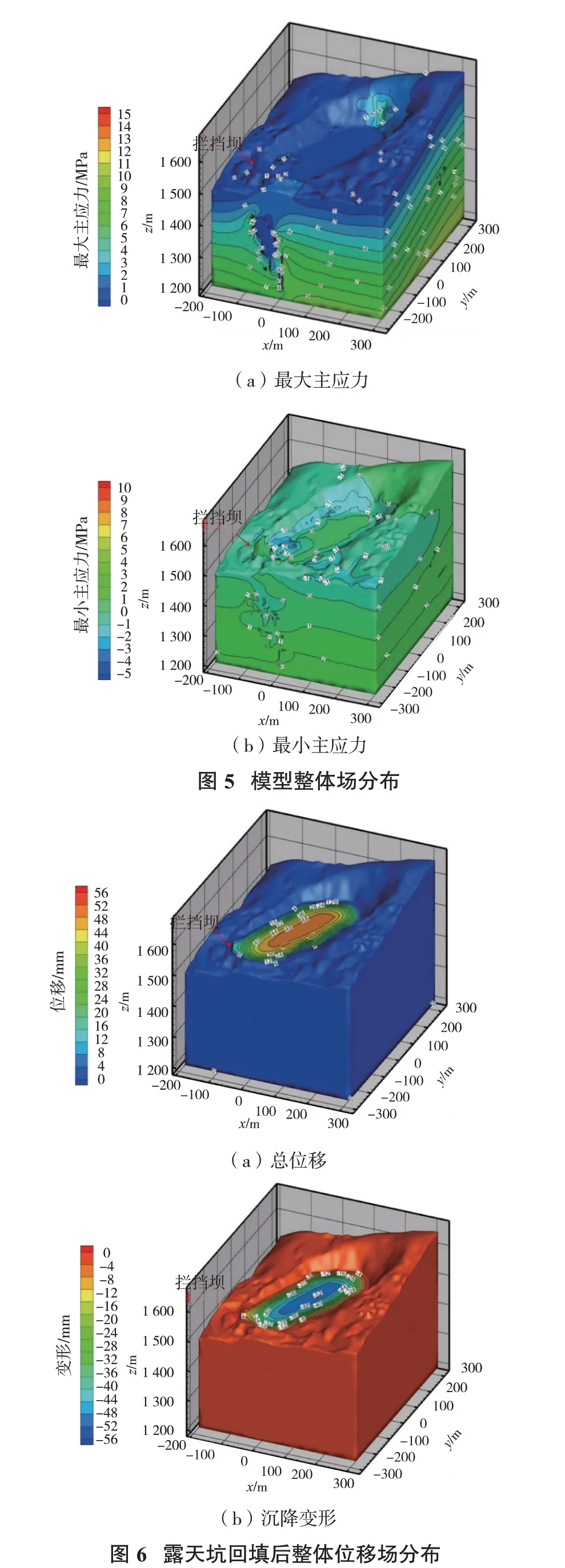

數值模擬時,先對1 285~1 335 m中段14線至40線礦體進行開挖回填模擬獲得初始應力場分布,然后對坑內進行回填,回填高程從1 505 m至1 530 m,再通過模擬1 285~1 335 m中段14線以南和40線以北的礦體開采及回填,分析采礦活動對露天坑邊坡、坑底及壩體的影響,最后通過1 235~1 285 m中段礦體的開采及回填模擬,評價未來采礦活動對露天坑邊坡、坑底及壩體的影響。模型計算三維整體場分布見圖5。

經過對礦山各勘探線剖面最大主應力與最小主應力模擬計算,露天坑邊坡及坑底穩定性分析數值模擬表明:回填至1 505 m后,0線至60線邊坡及坑底最大主應力范圍為0~2 MPa,最小主應力范圍為-1~0 MPa,應力分布均勻,應力水平較低。1 235~1 285 m中段采礦區最大主應力多出現在采礦區靠近圍巖區域,最小主應力則主要出現在采礦區預留隔離礦柱中部區域[14]。

3.4 井下開采安全影響分析

模擬坑內回填至高程1 530 m最終狀態,1 335~1 285 m中段14線以南和40線以北剩余礦體開挖回填后的計算結果,分別在各剖面位置提取圍巖位移與應力等數據,對露天坑邊坡、坑底及壩體穩定性進行分析。露天坑回填后整體位移場分布見圖6。

通過對開采中段各剖面位移、沉降變形、最大最小主應力分布數值模擬表明:露天坑回填治理后,露天坑邊坡最大位移約為4 mm,邊坡沉降變形較小且相對均勻;坑底最大位移位于坑底中部約為52 mm處,變形呈現由露天坑坑底中心向四周呈環狀逐漸遞減的趨勢;壩體最大位移出現在靠近坑底附近約為12 mm處。當1 285~1 335 m中段礦體開采回填后,采礦區最大主應力多出現在采礦區東側靠近圍巖區域,最小主應力應力分布均勻,應力水平相對較低。露天坑邊坡最大沉降約為2 mm處,周邊沉降變形相對均勻;坑底最大沉降位于坑底中部約為50 mm處;壩體最大沉降出現在靠近坑底附近約為6 mm處。攔擋壩位于8~16線,最大沉降變形出現于靠近坑底區域,沉降不會影響壩體安全[15]。

4 結論

(1)阿希金礦1 285~1 335 m中段開采礦體并回填后,地表最大沉降位于露天坑坑底中部,沉降變形總體上由坑底中心向四周呈環狀逐漸遞減的趨勢,攔擋壩最大沉降變形出現于靠近坑底區域。

(2)礦山礦體開采并回填后,地表沉降趨勢仍表現為由露天坑坑底中心向四周呈環狀逐漸遞減,由此推測露天坑坑底安全受礦段開采影響較大。

(3)邊坡和攔擋壩離礦體密集區域較遠,邊坡和壩體最大沉降量均在安全范圍內,不會影響恢復治理工程總體安全。雨季前清理露天采坑周圍的截排水設施,并及時排出坑內積水,確保坑內不積水,保障攔擋壩體的安全。

(4)優化地下充填開采設計相關參數及施工管理,尤其要重視充填采礦法中的充填體質量及充填接頂工作。