高速列車并行運行風致安全性分析

□ 劉平安 □ 涂小華 □ 霍永剛

1.華東交通大學 機電與車輛工程學院 南昌 330013 2.青島四方機車車輛股份有限公司 山東青島 266111

1 分析背景

列車在高速運行時會產生升浮力和仰俯力矩,升浮力和仰俯力矩會隨著運行速度的提高而不斷增大,從而使列車處于類似飄浮的狀態。在高速列車并行運行過程中,列車運行的安全特性會受線間距、速度變化的影響,嚴重情況下,會出現脫軌甚至傾覆事故。

1996年,歐洲各鐵路公司啟動了為期3 a的研究項目鐵路系統瞬態空氣動力學優化,對高速列車運行安全進行了研究。文獻[1-2]進行橫風對高速動車組氣動特性影響的試驗,得出高速動車組在橫風作用下所受的氣動升力、側翻力矩、側力,并利用SIMPACK軟件分析高速動車組在橫風工況下的直線運行動力學性能。王希理[3]利用FLUENT軟件對側風下高速列車在地面和橋面上運行時的流場結構進行仿真模擬,結果表明,在側風條件下地面結構對高速列車周圍流場影響不大,而橋面結構會使高速列車周圍流場的結構變得復雜,側風下單線高速列車在地面和橋面上運行時,都是頭車受到的橫向氣動力極值和波動幅值最大。楊婧[4]分析不同車速、風速、風向角對高速列車安全性指標的影響,并依據高速列車運行安全性限定標準,確定不同風速下高速列車的最高安全運行速度。相關學者對于單線高速列車風阻問題的研究成果頗豐,而對于高速列車并行運行風阻問題的研究稍顯不足。近年來,隨著高速列車技術在我國的普及應用,高速列車空氣動力學逐漸引起廣大軌道車輛研究人員的重視。劉為亞、王進等[5]采用FLUENT軟件模擬仿真了我國某新型高速動車組在橫風條件下的空氣動力學性能,并研究了不同橫風風速下高速列車同向并行運行時的空氣動力學性能,將仿真結果與單線列車在相同條件下運行時的情況進行了對比。于夢閣[6]采用半解析方法和蒙特卡洛模擬方法,以隨機風速、側滾力矩因數、側力因數、搖頭力矩因數、升力因數、點頭力矩因數為變量,計算橫風環境下高速列車運行安全的隨機可靠性和可靠性靈敏度。王進等[7-8]對某新型高速動車組進行數值模擬仿真,研究并行運行情況下高速列車的空氣動力學性能,分析高速列車在不同線間距及速度情況下,同向并行運動時的氣動阻力影響。然而,以上文獻都沒有對高速列車并行運行安全性受線間距及通道占比的影響進行研究。

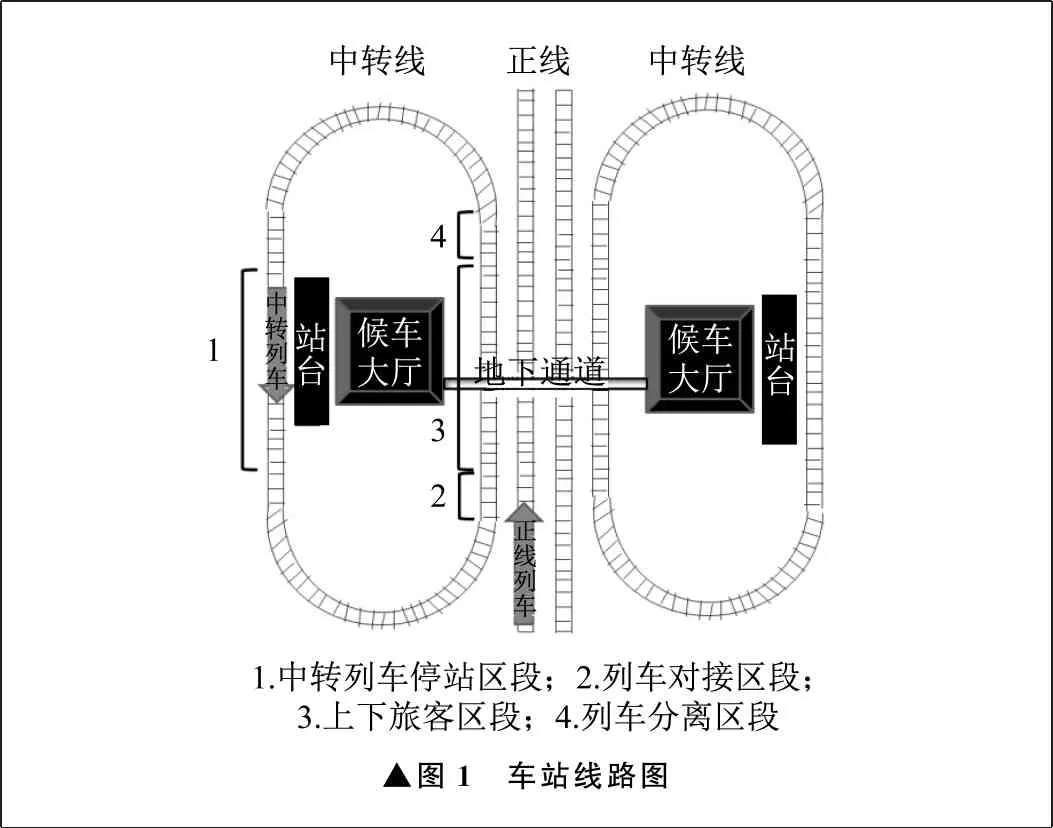

筆者針對高速列車并行運行不停車上下旅客所面臨的空氣載荷變化規律問題展開研究。并行運行不停車上下旅客的車站線路圖如圖1所示。車站在原有的正線旁邊進行道路改造,修建環形中轉線,使中轉列車與正線列車在列車對接區段同速前進對接,在上下旅客區段實現上下旅客之間的轉移,在列車分離區段實現中轉列車與正線列車的分離。建立包含由頭車廂、中間車廂、尾車廂組成的正線列車和由一節頭車廂、一節尾車廂組成的中轉列車的高速列車空氣動力學模型,研究不同線間距及通道占比情況下高速列車并行運行氣動載荷的變化規律。在此基礎上,建立拖-動-拖編組的高速列車多體系統動力學模型,將計算出的氣動載荷作為外加負載加載到高速列車上,研究高速列車并行運行的安全性。

▲圖1 車站線路圖

2 高速列車并行運行動力學計算

為了保證高速列車并行運行動力學計算結果的精確度,同時縮短計算時間,需要對高速列車進行合理的簡化。

將正線列車模型簡化為由兩節中間車廂、一節尾車廂、一節頭車廂組成,尾車廂與頭車廂具有不同的結構及形狀。對于中轉列車模型,采用兩節車廂進行模擬,由一節頭車廂和一節尾車廂組成。

高速列車模型尺寸見表1。

表1 高速列車模型尺寸 m

高速列車表面有很多種不規則的零件,如電弓、門把手、車燈等,凹凸不平,會影響高速列車的表面光滑性,從而產生氣動阻力,本次模擬仿真均忽略不計。高速列車并行運行簡化模型如圖2所示。

▲圖2 高速列車并行運行簡化模型

通過邊界條件可以確定流場的運動狀態,根據需要加入相應的約束條件。CRH系列高速列車并行運行的時速為300 km/h,設置為無滑移壁面邊界。

不考慮自然橫風的作用,高速列車并行運行時,由于中轉列車與正線列車的長度不同,受空氣壓縮及對周圍空氣的影響,會使車輛產生側力、升力、傾覆力矩、搖頭力矩、點頭力矩作用。氣動力與力矩簡化中心如圖3所示,由此可以得出高速列車并行運行時車體上的分布壓力。

▲圖3 氣動力與力矩簡化中心

3 高速列車多體系統動力學計算

通過SIMPACK軟件創建高速列車的多體系統動力學模型。動力學模型包含15個個體、8個轉臂、4個輪對、2個構架、1個車體。高速列車的車體、構架、輪對等部分包含6個自由度,分別為垂向、橫向、縱向、側滾、搖頭、點頭。簡化后的高速列車模型總共有50個自由度、8個約束、42個獨立鉸支。動車與拖車間采用拖-動-拖的連接方式,懸掛參數、結構、約束關系、連接部件、自由度選取等均與列車系統相符合,并且在某些參數上存在一定不同,主要體現在車體轉動慣量、質心高度、車體質量等方面。

將仿真得到的氣動力與力矩加載到多體動力學模型上,對高速列車并行運行的安全性進行分析。由于空氣動力學與多體系統動力學的計算坐標不同,因此要進行坐標轉換,這樣才能保證氣動力與力矩加載的正確性,以及多體系統動力學仿真結果的正確性。計算坐標系如圖4所示,空氣動力學計算坐標系{a}與多體系統動力學計算坐標系{r}的轉換關系為:

(1)

(2)

(3)

式中:Fxa、Fya、Fza依次為空氣動力學計算坐標系下X、Y、Z軸方向上的氣動力;Mxa、Mya、Mza依次為空氣動力學計算坐標系下X、Y、Z軸方向上的氣動力矩;Fxr、Fyr、Fzr依次為多體系統動力學計算坐標系下X、Y、Z軸方向上的氣動力;Mxr、Myr、Mzr依次為多體系統動力學計算坐標系下X、Y、Z軸方向上的氣動力矩。

▲圖4 計算坐標系

通過時間激勵法在軟件中將氣動載荷添加到高速列車車體模型上,對高速列車車體進行動力學仿真。

4 風致安全性指標分析

根據《高速動車組整車試驗規范》標準送審稿,將脫軌因數、輪重減載率、輪軸橫向力、輪軌垂向力四項指標用于評定高速列車并行運行的風致安全性[9-10]。各項指標中,脫軌因數應不大于0.8,輪重減載率應不大于0.8,輪軸橫向力應不大于10 kN+P0/3,輪軌垂向力應不大于170 kN。其中,P0為軸載荷。

當運行速度為300 km/h時,正線列車與中轉列車的脫軌因數隨線間距、通道占比的變化規律如圖5所示。

由圖5可知,隨著線間距、通道占比的變化,正線列車與中轉列車的脫軌因數均小于0.8,滿足脫軌因數指標條件,符合高速列車運行安全要求。當通道占比小于1.0時,正線列車與中轉列車脫軌因數的變化趨勢大體一致。當通道占比達到1.0時,中轉列車與正線列車對接完成,此時中轉列車頭車廂的脫軌因數增大,正線列車中間車廂的脫軌因數減小。

當運行速度為300 km/h時,正線列車與中轉列車的輪重減載率隨線間距、通道占比的變化規律如圖6所示。

由圖6可知,隨著線間距、通道占比的變化,正線列車與中轉列車的輪重減載率均小于0.8,滿足輪重減載率指標條件,符合高速列車運行安全要求。通道占比一定時,正線列車與中轉列車的輪重減載率隨線間距的增大整體呈現逐漸減小的趨勢。當通道占比為1.0時,中轉列車與正線列車對接完成,此時正線列車中間車廂的輪重減載率突然增大,中轉列車頭車廂的輪重減載率減小。

當運行速度為300 km/h時,正線列車與中轉列車的輪軸橫向力隨線間距、通道占比的變化規律如圖7所示。

由圖7可知,當通道占比小于0.8時,正線列車尾車廂、中轉列車頭車廂、中轉列車尾車廂的輪軸橫向力隨線間距的增大整體基本不變,正線列車頭車廂、正線列車中間車廂呈現減小的趨勢。當通道占比為1.0時,中轉列車與正線列車對接完成,此時正線列車中間車廂的輪軸橫向力突然減小,中轉列車頭車廂的輪軸橫向力方向改變。

當運行速度為300 km/h時,正線列車與中轉列車的輪軌垂向力隨線間距、通道占比的變化規律如圖8所示。

由圖8可知,隨著線間距、通道占比的變化,正線列車與中轉列車的輪軌垂向力均小于170 kN,滿足輪軌垂向力指標條件,符合高速列車運行安全要求。隨著線間距的增大,正線列車頭車廂呈現增大趨勢,正線列車中間車廂呈現減小趨勢。當通道占比為1.0時,中轉列車與正線列車對接完成,此時正線列車中間車廂的輪軌垂向力減小。隨著線間距的增大,正線列車中間車廂的輪軌垂向力逐漸小于中轉列車頭車廂的輪軌垂向力。

5 結束語

筆者對300 km/h高速列車并行運行的風致安全性進行全面分析,通過仿真得出結論。

(1) 高速列車各車廂的脫軌因數、輪重減載率均小于0.8,輪軌垂向力小于170 kN,符合高速列車運行安全要求。

▲圖5 高速列車脫軌因數隨線間距、通道占比變化規律

▲圖6 高速列車輪重減載率隨線間距、通道占比變化規律▲圖7 高速列車輪軸橫向力隨線間距、通道占比變化規律

▲圖8 高速列車輪軌垂向力隨線間距、通道占比變化規律

(2) 當通道占比由0增大至0.8的過程中,正線列車中間車廂最危險,但仍在安全要求范圍內。當通道占比由0.8增大至1.0時,正線列車中間車廂的各指標減小,中轉列車頭車廂的指標有所增大,其它車廂無明顯變化。

(3) 結合空氣動力學和列車動力學,可以確定線間距為4.5~5 m時,高速列車并行運行風致安全性指標波動比較平穩,并且符合要求。

所做分析為提高高速列車并行運行的風致安全性提供了理論依據。