同里古鎮:一座韻味十足的江南水鄉古鎮雅風

雅風

同里古鎮隸屬于蘇州市吳江區,位于太湖之濱、京杭大運河畔,緊依上海、蘇州、杭州。古鎮始建于宋代,至今已有一千多年的歷史,是名副其實的中國水鄉文化古鎮。古鎮中明清兩代的花園、寺觀、宅第和名人故居眾多,“川”字形的15條小河把古鎮分隔成七個小島,而49座古橋又將其連成一體,可謂因水成園,家家連水,戶戶通船,構成層次錯落有致的優美畫卷,以“小橋、流水、人家”著稱。

古橋是同里的一大特色,它們經過漫長歲月的洗禮,變得溫柔多情起來,成為了解同里的一本耐讀的書。

這里最古老的橋是思本橋,建于南宋年間,距今已有700多年的歷史;而最能反映同里人勤奮好學的橋,則莫過于普安橋,又稱小東溪橋,橋西側石壁上刻著“一泓月色含規影,兩岸書聲接榜歌”的橋聯;古橋中最富有神話色彩的是富觀橋,在此橋的龍門石上,刻有惟妙惟肖的“桃花浪里魚化石”的石雕,傳說這條鯉魚在三月桃花水發的時候,想跳過龍門進入仙界,可就在它奮力躍出水面之時,橋上走來一位如花似玉的姑娘,鯉魚凡心一動,結果已跳過龍門的頭部變成了龍頭,而龍門外的半身仍舊保留了魚身。

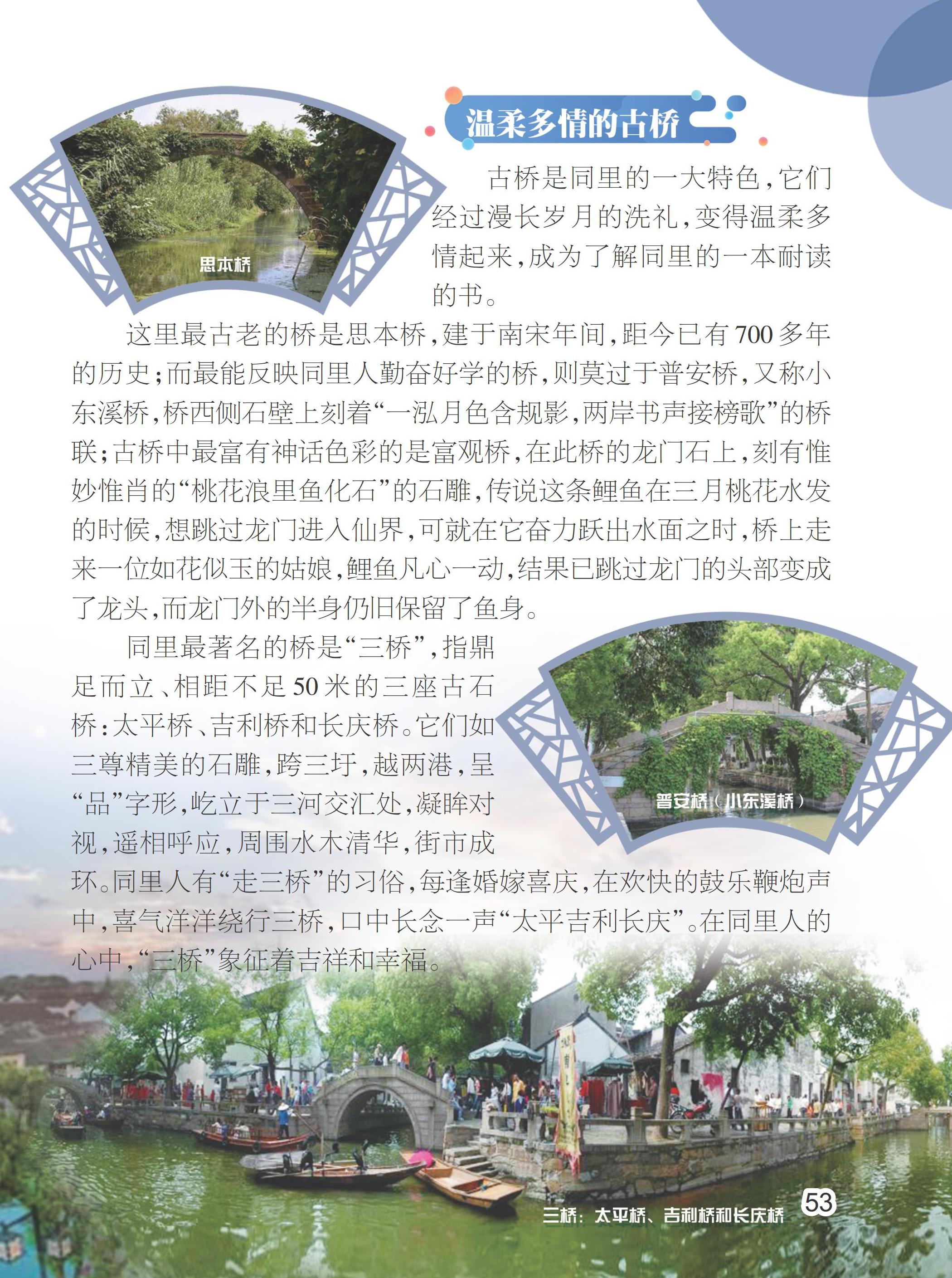

同里最著名的橋是“三橋”,指鼎足而立、相距不足50米的三座古石橋:太平橋、吉利橋和長慶橋。它們如三尊精美的石雕,跨三圩,越兩港,呈“品”字形,屹立于三河交匯處,凝眸對視,遙相呼應,周圍水木清華,街市成環。同里人有“走三橋”的習俗,每逢婚嫁喜慶,在歡快的鼓樂鞭炮聲中,喜氣洋洋繞行三橋,口中長念一聲“太平吉利長慶”。在同里人的心中,“三橋”象征著吉祥和幸福。

在同里鎮,隨處可見古色古香的建筑,而明清兩代園宅就有38處,寺、觀、祠、宇47座,大大小小的士紳富豪住宅與名人故居百余處,這其中最有名的是退思園,已被列入《世界遺產名錄》。

退思園,取名源自《左傳》中“進思盡忠,退思補過”之意。它占地不足十畝,一改江南園林縱向結構的常態,為橫向建造,自西向東,依次為住宅、庭院、花園。住宅由門廳、茶廳、正廳及家人居住的兩幢小樓組成;中部庭院是住宅和花園之間的自然過渡,這里古木掩映,環境清幽,庭院以“坐春望月樓”為主體,樓的東部延伸至花園部分,設一不規則五角形樓閣,樓前置一旱船,船頭向東,直向月洞門,宛如待航之舟,將游人引向東部花園。

花園是退思園的精華所在,山、亭、樓、閣、館、廊一應俱全,多貼水而筑,故有“貼水園”的美稱。“退思草堂”是花園的主景建筑,草堂樸素淡雅,它隔池與“苑雨生涼”軒、天橋、辛臺和“鬧紅一舸”相對。“鬧紅一舸”為船舫形建筑,它仿佛航行于江海之中,船頭紅魚游動,點明“鬧紅”之趣。退思園雖然不大,但造景之密,構思之妙,令人驚嘆。

明清年間,古鎮東南為居民住宅區,這里“地方五里,居民千余家”,街巷逶迤,室宇叢密,高墻深院的住宅建筑,給老街披上了一層幽深的神秘色彩。在街道與街道之間,里弄較多,又細又長,如魚行街的穿心弄,長達三百余米,巷寬僅容一人通過。

在魚行街上還有一座百年茶樓——南園茶社,它始建于清末,堪稱“江南第一茶樓”。茶社北面臨街,東面和南面鄰河,兩條河道在茶樓處交匯成“十字港口”。茶社是傳統的磚木結構,門面是清代風格的木雕裝飾,上下兩層,總面積有四百多平方米。樓下店堂設有帳房和泡水用的“老虎灶”,樓上有一個“曲苑班”。在這里,茶客可邊品嘗茶水和茶點,邊聆聽幾段江南絲竹、宣卷、評彈、小調等曲子。舊時,每天清晨,這里門庭若市,人聲喧鬧,河灘頭停滿漁船,街上人來人往,一派繁榮景象,同裊裊炊煙匯成了同里八景之一 ——“南市曉煙”。

(雅 風/摘編)