盛況空前源自深度耕耘

游之

A grand feat of unprecedented breadth and depth:

On the 4th China Opera Festival

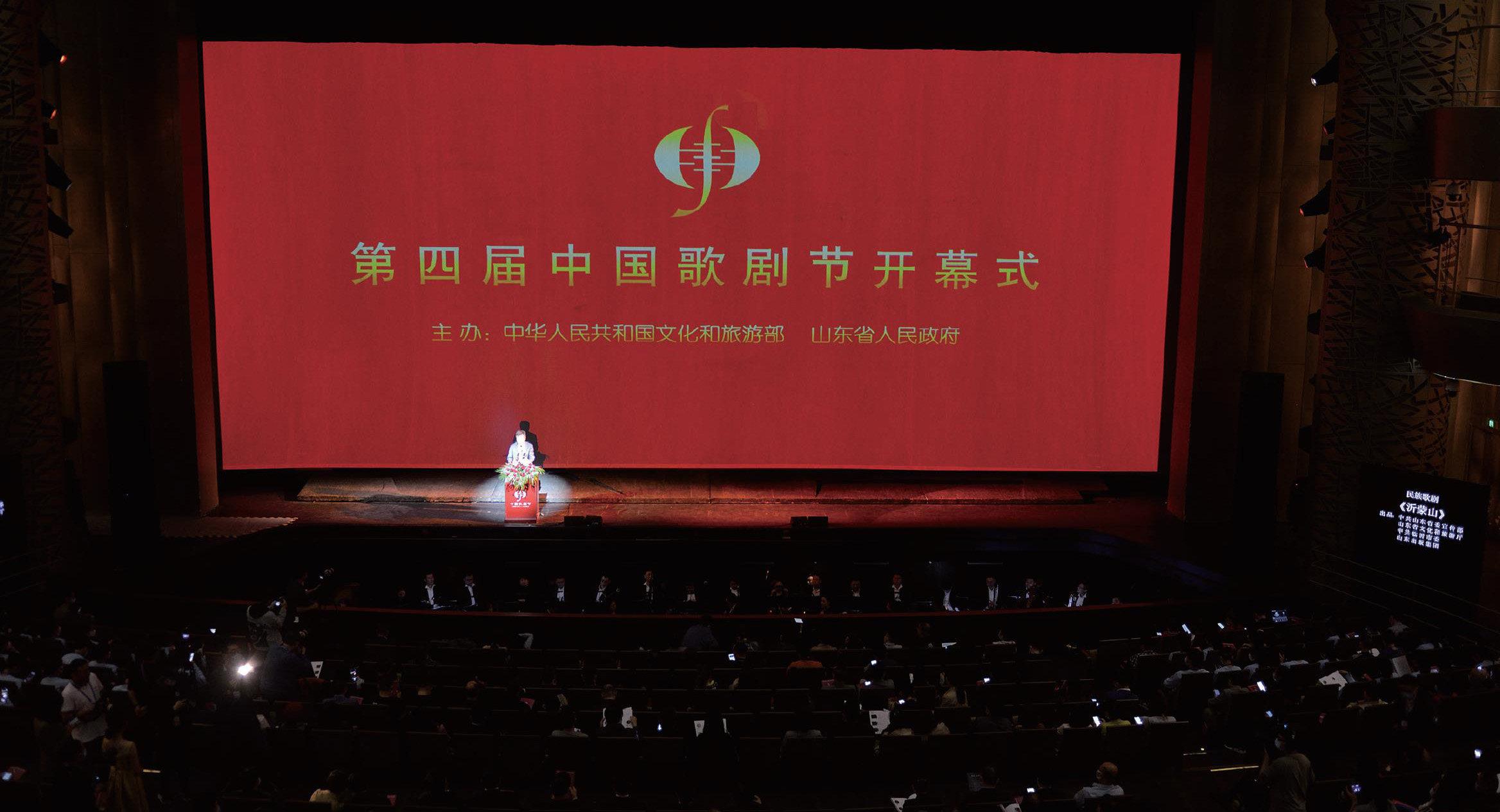

2021年10月13日,眾所期盼的第四屆中國歌劇節在山東濟南省會大劇院盛大開幕,開幕式由文化和旅游部藝術司司長明文軍主持,文化和旅游部黨組成員、副部長,國家文物局黨組書記、局長李群為歌劇節開幕致辭。開幕演出為山東省歌舞劇院的《沂蒙山》。2021年11月28日,歌劇節最后一部參演劇目、浙江省歌舞劇院的《紅船》在線上收官,標志著第四屆中國歌劇節順利落幕。

新作精彩紛呈

中國歌劇節是目前我國歌劇藝術領域最高級別的劇目展演活動,從2011年開始,每三年一屆。第四屆中國歌劇節本應于2020年舉辦,但因為新冠疫情,延后至2021年10月。從10月13日開幕至10月26日,歌劇節的劇目展演以及與之相關的“一劇一評”“民族歌劇創作人才研修班”“公益藝術講座和藝術鑒賞下基層活動”等,都熱烈而有序地穩步推進,歌劇節之影響力日隆,“出圈”態勢已成,突出表現在劇目展演的線上直播或錄播,點擊量動輒十幾萬甚至上百萬,“歌劇藝術的盛會,人民群眾的節日”,已不僅僅是一句宣傳標語,更成為本屆歌劇節風貌的全方位體現。

然而,就在10月26日這天,第四屆中國歌劇節突然按下了暫停鍵,因為在距離歌劇節分會場青島附近的日照市,發現了新冠肺炎確診病例。當晚,在青島鳳凰之聲大劇院,來自湖北省歌舞劇院的《洪湖赤衛隊》整裝待演;同時,四百多公里之外的德州大劇院,歌劇《紅船》也已經裝臺完成準備次日亮相;此外,即將在10月29日至31日期間展演的中國歌劇舞劇院的《江姐》、南方歌舞團的《紅流澎湃》、湖北省歌舞劇院的《天使日記》、重慶歌劇院的《塵埃落定》、山西歌舞劇院的《三把鎖》等,也都已將舞美道具運抵其演出的城陽大劇院、臨沂大劇院、煙臺大劇院、濰坊大劇院和淄博大劇院。猝不及防的暫停,讓這些劇院一時間不知所措。

事實上,本屆歌劇節開幕不久,內蒙古及周邊的西北地區就出現了比較嚴峻的疫情。因此,歌劇節期間,疫情的防控也是組委會最重視的工作。但是真正按下暫停鍵的那一刻,所有身處其中的人還是會感到深深的遺憾。然而,防疫大于天,即使遺憾,在接到暫停通知后,大家毫無怨言,全力配合組委會的善后工作,連夜核酸檢測,連夜訂票,在互道再見和珍重的時候,都還期待著歌劇節的重啟。

20天之后,11月17日,第四屆中國歌劇節于線上重啟,至11月28日,尚未展演的11部劇目,分別安排在17日至28日每晚7時30分,通過“文藝中國”在線上與全國觀眾見面。雖然是線上展播,但是依然引起全國范圍的熱烈響應,每日的在線觀演人次從十幾萬到幾十萬不等,而從歌劇節開幕至結束,劇目網絡線上展播共吸引了近1.5億人次在線觀看。網絡時代,藝術的傳播已不局限于劇場,這是非常值得欣慰的。不過為了本次歌劇節的展演,很多劇院都對劇目進行了打磨和修改,而重啟后線上的展播大多是過去錄制好的視頻資料,并非修改后的最新版本,不過,相信這個遺憾在今后一定會有彌補的機會。線上重啟最重要的意義在于,讓幾經波折的第四屆中國歌劇節,終于通過前半程現場和后半程線上相結合的方式順利落幕,不失為具有時代特征的圓滿!

評價一屆歌劇節是否成功,外在的組織形式是錦上添花,內在的劇目品質才是核心支撐。如果只用一句話來形容第四屆中國歌劇節,就是“盛況空前”四個字。

本屆歌劇節共有24部劇目參演,是從全國范圍內上報的百余部作品中優選出來的。這其中既有《白毛女》《小二黑結婚》《江姐》《洪湖赤衛隊》《同心結》《茶花女》這樣的中外經典;也有2018 年以來,進入文化和旅游部“中國民族歌劇傳承發展工程”的重點扶持劇目:《沂蒙山》《紅船》《半條紅軍被》《道路》《張富清》《天使日記》《國·家》《塵埃落定》《三把鎖》等;還有《銀杏樹下》《紅流澎湃》《拔哥》《晨鐘》《五星紅旗》《山茶花開》《小河淌水》《聽見索瑪》等各地區新創的優秀作品。入選作品包括革命歷史題材、現實題材以及少數民族題材,地域涉及北京、山東、上海、重慶、廣東、廣西、山西、湖北、湖南、浙江、江蘇、江西、四川、河南、云南等。尤其值得一提的是,本屆歌劇節上,中國歌劇舞劇院有三部經典、一部新創共四部作品參演,顯示了其作為“國家隊”的能力和實力;另外中央歌劇院、湖北省歌舞劇院也分別有一部經典、一部新創共兩部作品參演。本屆歌劇節,雖然參演劇目的數量與上屆持平,但是演出場次的安排卻是歌劇節舉辦以來最多的。

本屆歌劇節參演的18部新作,全部是近五年來的創作。這些新作在題材的豐富性、內容的人民性、呈現的藝術性等方面各有探索實踐,各有亮點優長,是中國歌劇事業近年成果的集中展現。在中國歌劇人的心目中,歌劇節是令人向往的神圣節日,但是,“拿什么獻給你,我的歌劇節?”這在不算久遠的十年前,還是困擾很多地區、很多院團的難題,因為手邊沒有劇目,最終只能“望節興嘆”。從過去的“囊中羞澀”到如今的“爭先恐后”,中國歌劇業態的變化并非一夜之間。

從2011年到2021年,十年之間,中國歌劇的創作演出翻了數倍,盡管這其中并非所有的創作都是優品,但沙里淘金,如果沒有一次次的失敗,如果沒有深入其中的具體實踐,又如何聚沙成塔,如何形成高原高峰?所幸的是,在這個過程中,文化和旅游部給予中國歌劇事業在思想上、方向上、行動上的正確引領和有效支持。這其中有兩大事件起到了極其關鍵的作用:其一是2015年經典歌劇《白毛女》的復排,可謂尋根溯源,找回歌劇藝術為人民的初心;其二是2016年,中國民族歌劇傳承發展工程正式啟動實施,可謂正本清源,明確了大力推動中國民族歌劇發展的方向。自此,隨著中國民族歌劇創作生態的改變,中國歌劇的整體業態也得到“水漲船高”的提升,百花齊放、百家爭鳴,多樣化的歌劇創作、演出愈來愈廣泛,歌劇開始為更多的人知曉,喜歡歌劇的人也越來越多。

經典歷久彌新

中國歌劇節已舉辦四屆,頭兩屆歌劇節是有評獎的,從2017年第三屆開始,將“評獎”改為“評劇”,簡稱“一劇一評”。第四屆中國歌劇節在山東省舉辦,參加展演的24部劇目,分別安排在全省七個城市的大劇院,各劇目演出的時間有所重疊,為了更好地開展“一劇一評”,組委會將評委分為兩個組:濟南、臨沂、德州、淄博四地為一組,簡稱濟南組;青島、煙臺、濰坊三地為一組,簡稱青島組。歌劇節上,特別安排了“中外經典歌劇展演”,包括《白毛女》《小二黑結婚》《洪湖赤衛隊》《江姐》《同心結》《茶花女》6部,演出劇場集中于青島組。

在前三屆歌劇節中,并非沒有中外經典歌劇作品的演出,但是此番將中外經典歌劇作品集中于同一場組并予以特別冠名,是歌劇節舉辦以來的首次。截至目前,全國各地共有24部“中國民族歌劇傳承發展工程”重點扶持劇目。本屆歌劇節上,有9 部作品都來自“工程”,而其余新作絕大多數也是民族歌劇方向的作品。這說明,已經持續5年的“民族歌劇傳承發展工程”,對于中國民族歌劇的發展起到了有效推動和引領作用。但是,隨著民族歌劇創作演出實踐的不斷擴大和深入,問題和困惑也隨之而來。比如,什么是民族歌劇、怎樣寫作民族歌劇、民族歌劇的劇本和音樂有怎樣的特征、什么才是民族歌劇的演唱和表演等等諸如此類。

實踐才知不足,實踐才出真知。對于民族歌劇的創作和演出,沒有實踐,也就不會發現問題并思考如何去解決問題。這對于今天的創作者和前輩的藝術家是沒有區別的。所不同的是,今天的創作者是幸運的,因為當年的歌劇前輩們在實踐的過程中,不僅發現問題并且很好地解決了問題,留下了寶貴的經驗。因此,對于今天的創作者,想要解惑,答案就“藏”在那一部部膾炙人口的經典之中。所以,本屆歌劇節為“中外經典歌劇展演”開辟專場,絕不是形式上的噱頭,所謂“溫故而知新”,這些經典之作,正是今天進行中國民族歌劇和其他歌劇樣式創作最鮮活生動的教科書。

既然準備了“教科書”,就要有學習的“學生”。雖然學習經典是每一位中國歌劇人都應該具有的自覺意識,但是在特定時間給特定人群吃一點“偏飯”,讓“教科書”的作用更加有的放矢,才是第三屆“民族歌劇創作人才研修班”首次入駐歌劇節的根本原因。文化和旅游部對于本屆研修班給予高度重視,開班儀式由藝術司副司長黃小駒主持,藝術司司長明文軍在講話中指出:“這屆研修班依托第四屆中國歌劇節舉辦,讓大家能夠在比較短的時間里,集中觀摩大量的優秀歌劇劇目,通過學習,深化對中國民族歌劇發展歷程的理解和認識,明確中國民族歌劇的發展方向。”

“民族歌劇創作人才研修班”的學員均來自全國各地文藝院團、藝術高校、藝術研究機構等,都是各單位藝術創作、藝術教學、藝術理論方面的骨干力量。本屆研修班班主任、原解放軍藝術學院政委喬佩娟老師對學員們提出希望:“舉辦研修班的目的,就是希望大家對于中國民族歌劇進行深入的探討、研究、學習,怎么樣叫‘守正創新?怎么樣守這個‘正?怎么樣創這個‘新?希望大家要好好看戲,不要輕易否定,不要輕易批判,好好想一想這些作品好在什么地方,不足在什么地方,我們應該怎么辦。我們今天就在守正創新的路上,我們的民族歌劇創作要堅持中國特色、中國風格,文旅部為我們指出了正確的方向和道路,我們要沿著這條路走下去,不保守、不脆弱,不斷提升自己的綜合修養,要堅韌不拔,堅持不懈,相信中國民族歌劇的未來一定是光明的。”

因為疫情,本屆歌劇節特別安排的“中外經典歌劇展演”,也只有《茶花女》《小二黑結婚》完成了劇場的演出,其余劇目最終都是在11月17日歌劇節線上重啟之后,通過“文藝中國”在線上展播的。從舞臺藝術的角度來說,“線上”和“現場”當然有本質區別;不過,從另一個角度來看,這些經典劇目最核心的價值,還在于其對今天歌劇創作的啟示性。

6部經典劇目中,除了《茶花女》,其余5部均是不同時期中國民族歌劇的典范之作:1945年的《白毛女》,1 952年的《小二黑結婚》,1958年的《洪湖赤衛隊》,1964年的《江姐》,1981年的《同心結》。這5部作品在創作理念上有一脈相承之處,那就是講好了中國故事,抒發了中國人的情感;而在創作手法和藝術表現上則各有探索和追求,可謂一戲一格,每部作品都有其獨一無二的藝術魅力。

今天我們學習經典,學的是前輩藝術家們的經驗和方法,學的是他們對待藝術創作嚴謹認真的態度,學的是他們矢志不渝致力于創作反映時代聲音的優秀作品的追求。學習的同時,也是不斷實踐的過程。就如此次在劇場、在線上看到的中外經典歌劇作品一樣,雖然今天的舞臺呈現與當年的最初樣式已經有了天壤之別,但是作品的優質內核卻得以很好的保留和體現。這說明,經典并不意味著陳舊,更不意味著在藝術上止步不前。經典之所以是經典,也正因為它具有與時俱進的品質和能力,讓經典的呈現始終符合當代人的藝術審美,也是對以人民為中心的創作導向的最好踐行。這也正是本屆歌劇節為“中外經典歌劇展演”開辟專場的蘊意所在吧。

盛況空前的第四屆中國歌劇節已然落幕,第五屆中國歌劇節又該如何登場,是擺在所有歌劇從業者面前的一個嚴肅話題。中國歌劇正處在最好的發展時期,這是毋庸置疑的,只有把握這一機遇,用歌劇藝術講好中國故事,傳播中國聲音,為人民而創作,才是每一位歌劇人的使命和擔當。任何事業的發展都是循序漸進的,腳踏實地繼續耕耘,相信三年后,第五屆中國歌劇節啟幕時,中國的歌劇創作和演出,將會有更豐厚的成果,回報給所有熱愛歌劇的人們。