音樂劇演唱的隱性動能

卿菁 張徐

The humanistic connotation in musical singing

音樂劇歌曲構建了整個劇的音樂結構(song plot),每首歌曲亦有相應的戲劇功能,如敘事抒情、塑造人物性格、營造戲劇氣氛、表達戲劇主題等。演員如何實現劇作家、劇詩家、音樂家的創作目的,除了具備必需的“歌唱技術”之外,還需要可加強戲劇表現力的動能——自身的“人文內涵”。此動能涉及戲劇文學、戲劇表演、音樂文學、音樂理論等方面的藝術知識,唯有通過演員的戲劇性歌唱才能被綜合感受到,因而可視其為音樂劇演唱的“隱性動能”。演員在劇目排演前需做好必需的案頭工作,以此加深自己的人文修養,從而強化戲劇性歌唱能力,在音樂劇舞臺上塑造各式各樣的戲劇人物。

一、收集整理文本中的基本信息

演員在了解劇目的創作背景之后,要深入文本(劇本和劇詩)中,去收集整理有關戲劇人物及其環境的各種基本信息。這些信息將通過歌唱和大量肢體語言,有機地從文本導向舞臺表演。這是演員進入排演階段前的重要一步。對于自己要飾演的角色,演員要了解戲劇人物的年齡、教育背景、社會背景、社會經濟地位、身體素質、現存環境,并在眾多信息中梳理出人物的名字、年齡、家鄉、現居住地、職業、婚姻、配偶的名字、孩子的名字和年齡、父母的名字、父母是否健在、兄弟姐妹(數量及名字)、社會經濟現狀等。演員還要知道人物說了什么、做了什么,以及劇中其他人物關于“自己”說了什么、做了什么。在文本(劇本或劇詩)中,歌者(人物)對自己說了什么?而其他人物對歌者(人物)又說了什么?在戲劇情節發展中,歌者(人物)想做什么?歌曲出現在文本中的原因?歌曲結束后,“我”(人物)需要做什么?每一段或每一句劇詩,揭示“我”(人物)需要做什么?演員要具備犀利的眼光,能從紛雜的信息中歸納總結出角色和歌曲的背景和現狀,在戲劇人物的環境和自己的主觀感受之間捋出交匯的點、線,盡可能地尋找真實詳盡的信息,再通過演唱把諸多信息直接或間接地送達同一個戲劇環境的其他人物或者是臺下觀眾。

二、分析歌曲音樂風格和歌唱技術類型

每個音樂劇皆有不同的時代背景,而不同時代的經濟文化特點、民族民間特性、審美傾向等,使每個劇目擁有自己的獨特屬性,尤其是劇中歌曲的主體音樂風格。以百老匯音樂劇為例,其歌曲的音樂風格可以分為傳統風格(1900-1970年代)和當代風格(1970年代至今)。前者包括早期音樂劇(1900-1920 年代)、爵士年代(1920-1940年代)、黃金年代(1940-1960年代)、后黃金年代(1960- 1970年代);后者包括流行樂、搖滾樂、當代音樂喜劇、桑坦、迪士尼、點唱機。

演員在明確歌曲的音樂風格之后,要根據實際情況分析自己應以何種歌唱技術更好地完成戲劇任務。歷數百老匯音樂劇舞臺表演,其歌唱技術也有“傳統”和“當代”之分:古典唱法(Classic)的進化形式Legit與實唱技術(Belting)。Legit技術的聲音被描述為:美聲的(Bel canto)/西方“古典”的(Western “classical”)、溫暖的(warm)、美麗的(beautiful)、純凈的(pure)、高遠的(lofty)/垂直的(vertical)、流暢的(fluid)、平和的(even);而實唱技術的聲音則是厚重的(heavy)、似弦聲的(twangy)、強力的(punchy)、胸聲豐滿的(chesty)、濃厚的(thick)、尖銳的(strident)、“面罩”靠前的(forward in the “mask”)、強壯的(robust)/響亮的(loud)、刺耳的(piercing)、比“溫暖”要明亮的(more “bright”than“warm”)、“鼻音的”(nasally)。

不同時代、不同風格的音樂劇歌曲要求演員在Legit技術或實唱技術的運用上各有側重,因而呈現出歌唱技術的細分類型:

1.“傳統混聲-Legit”(Traditional Mix-y Legit)。其聲音“溫暖”但不“暗沉”(dark)、“垂直”但不“靠前”,有說話品質,鼻音自然,元音純正,雖有胸聲但不占優勢,例如音樂劇《窈窕淑女》(My Fair Lady,1956)中的《我能跳個通宵》(I Could Dance All Night)、《夢幻騎士》(Man of La Mancha,1965)中的《我真的喜歡他》(I Really Like Him)等;

2.“傳統厚重-Legit”(Traditional Heavy Legit)。其聲音比“混聲-Legit”類型更溫暖、圓潤、高遠、垂直,而且元音清晰、連貫,例如《西區故事》(West Side Story,1957)中的《我心中有愛》(I Have a Love)、《旋轉木馬》(Carousel,1945)中的《你不會獨自前行》(Youll Never Walk Alone)等;

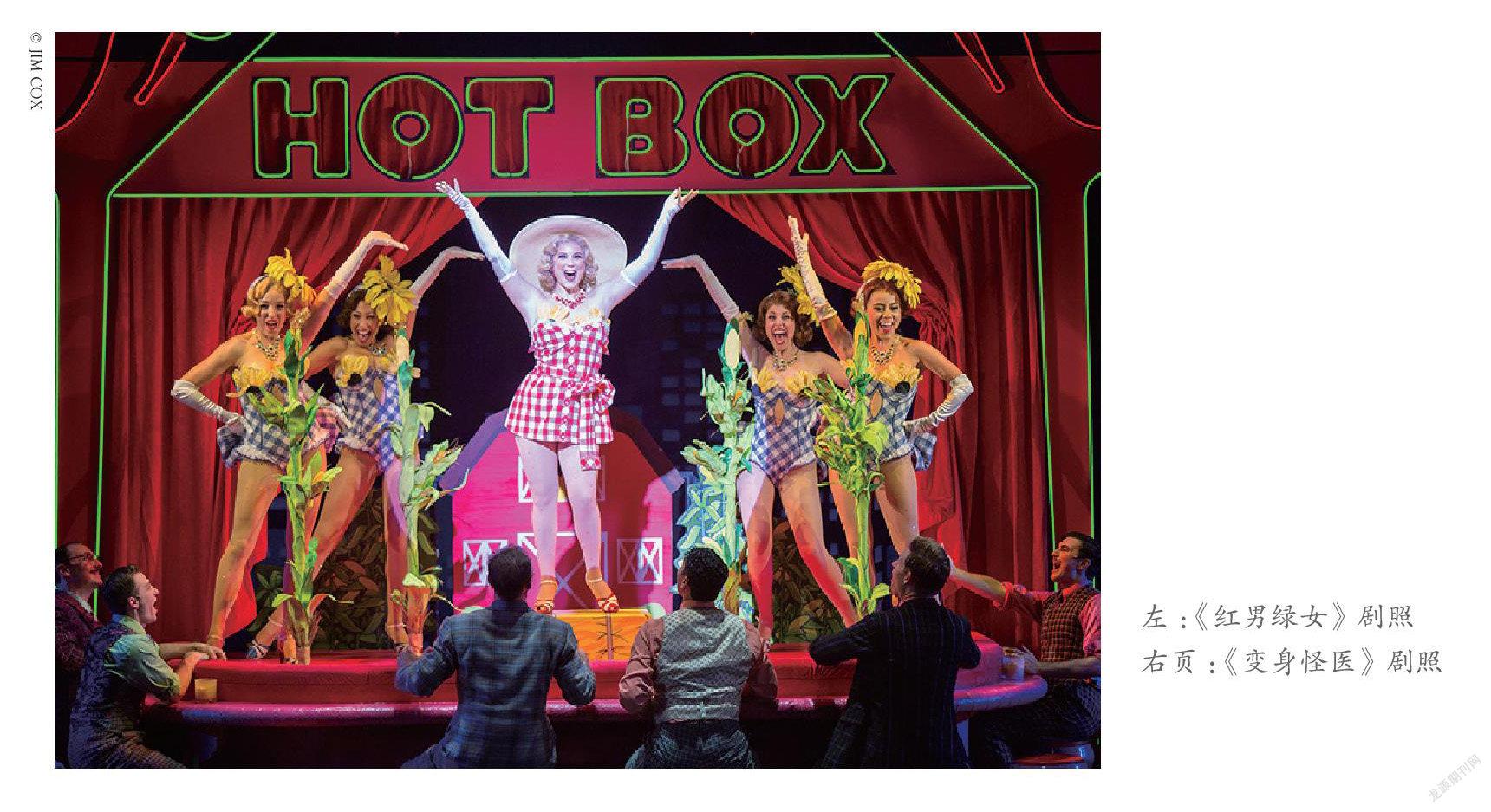

3.“傳統混聲-實唱”(Traditional Mix-y Belt)。其聲音“靠前”、似弦聲,鼻音較重,胸聲和頭聲混成一體,說話品質突出,胸聲占優勢,例如《吻我,凱特》(Kiss Me,Kate,1948)中的《永遠忠誠于你》(Always True to You)、《紅男綠女》(Guys and Dolls,1950)中的《如果我是個鈴鐺》(If I Were a Bell)等;

4.“傳統厚重-實唱”(Traditional Heavy Belt)。其聲音結實響亮,聲帶厚閉合、缺少自然振動,聲音從低到高時強有力,但有時會尖銳刺耳,例如《傷心酒店》(Cabaret,1966)中的《也許在此刻》(Maybe This Time)、《玫瑰舞后》(Gypsy,1959)中的《一切稱心如意》(Everythings Coming Up Rose)等;

5.“當代legit”(Contemporary Legit)。其聲音與“混聲-Legit”“厚重-Legit”類型相似,但在語音和藝術處理上更輕松自然,聲音沒有古典聲樂那么溫暖、高遠、垂直、厚實,這與當代音樂劇的音質需求一致,例如《劇院魅影》(The Phantom of the Opera,1985)中的《我別無所求》(All I Ask of You)、《美女與野獸》(Beauty and the Beast,1994)中的《如果我不能愛她》(If I Can't Love Her)等;

6.“當代混聲-實唱”(Contemporary Mix-y Belt)。其聲音有更多“吞咽”或“推拉”,聲門壓力在長時間內保持、很少或基本不釋放,有些許“約德爾/流行”唱法的音質,此類歌唱技術還可細分成“搖滾/流行的”和“傳統的”,前者代表歌曲有《報童》(Newsies,2011)中的《圣塔菲》(Santa Fe)等,后者代表歌曲有《歌聲舞影》(Song and Dance,1982)中的《意外之歌》(Unexpected Song)等;

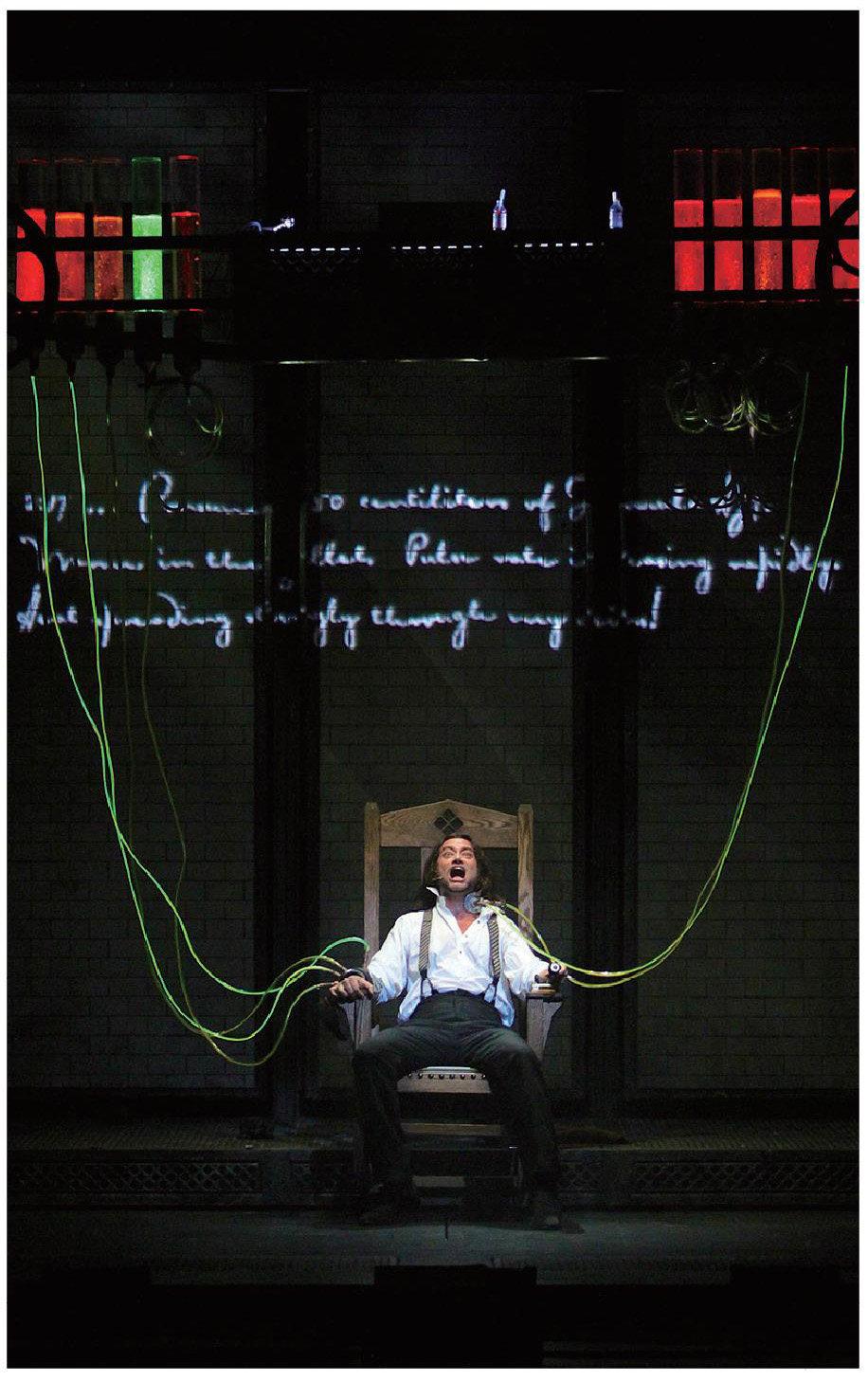

7.“當代厚重-實唱”(Contemporary Heavy Belt)。其聲音特點與“傳統厚重-實唱”“當代混聲- 實唱”類型相似,但更需要演員懂得如何借助戲劇性情緒來加強聲音的力量,唱極高音區時聲帶負荷重,頸部和胸骨肌肉運動水平大大高于其他類型,例如《變身怪醫》(Jekyll and Hyde,1990)中的《對峙》(The Confrontation)、《魔法壞女巫》(Wicked,2003)中的《抗拒引力》(Defying Gravity)等。

三、解析戲劇人物的性格

音樂劇舞臺上的戲劇人物形形色色,他們載歌載舞,為觀眾們講述了一個又一個的故事。這些人物有“戀愛中的男高音”、反派、“壞”男孩、真正的紳士、溫柔的家長,也有大傻妞、壞女孩、花癡、天真少女、霸道媽媽、純真女高音、女首席等。從類型名稱上看,戲劇人物的性格是如此鮮明。當演員綜合各種相關信息來分析人物的性格時,內心中已經對角色演繹所需要的音色線條、共鳴色彩、技巧運用等有了初步定位。例如音樂劇《窈窕淑女》《國王與我》《劇院魅影》中的“男高音”,在故事情節中陷入了“相思”,他們的音色相對純凈,需要更多的高音技巧,以及很好的聲音色彩及腔體共鳴;又如《吻我,凱特》的碧安卡、《俄克拉荷馬!》的安妮·卡內斯,她們屬于“花癡”類型,大多是劇中女二號,對男性的追求毫無抵抗力,也會在這些問題上受苦,為了塑造這類人物的性格,演員會運用實唱技術、似弦聲、厚重鼻音來呈現歌者(人物)音色上的反常或怪異。再如《小夜曲》(A Little Light Music,1973)的安妮·埃格曼、《拜訪森林》(Into the Woods,1986)的長發公主等人物,通常是女高音角色的細分——“純真女高音”,演員根據角色的純真可愛、有時候充滿孩子氣的性格特點,運用了legit技術調整音色,使之聽上去唯美動聽,在撥動觀眾心弦的同時讓他們為人物擔憂。而“首席女高音”,例如《日落大道》(Sunset Boulevard,1993)的諾瑪·戴斯蒙德、《劇院魅影》的卡洛塔,屬于“光彩奪目型”,自我滿滿且要求頗高,希望他人能服從自己,要刻畫這類人物形象,演員會注重古典聲樂技術的運用,除了有相應的醇厚音色、寬音域之外,還會有更多的戲劇性處理來凸顯人物的性格特點。的歌唱能預知戲劇人物接下來的行動。“我想要”(I Want,Will Get/Have)型歌曲通常是人物的內心獨白,他(她)的任務滿滿,從中可見推動其行動的思維模式和軌跡,例如音樂劇《屋頂上的提琴手》(Fiddler on the Roof,1964)中的《媒婆》(Matchmaker),泰維的三位女兒唱出了她們想要完美的丈夫和婚姻;《淘氣紅娘》(Hello,Dolly!,1964)中的紅娘多莉在演唱《游行經過之前》(Before the Parade Passes By)時仰望天空,祈求去世的丈夫同意她可以再愛一次。“黎明來臨”(Comes the Dawn)型歌曲,例如音樂劇《阿依達》中的《我知道真相》(I Know the Truth)等,常出現在人物經過一個或一系列人生教訓/認知,或是他(她)在所說所做之后意識到自己的真正想法/需要的/知道的/相信的之后,如果作為人物的內心獨白會直接將行動信息傳達給觀眾,但如果是

四、分析歌曲的戲劇性任務

敘事音樂劇中的歌曲從來不是突然地、無緣無故地出現。在以戲劇為核心的“整合音樂劇”(Integrated Musical)中,歌曲在多數情況下源于歌唱之前的戲劇動作,顯然是為了觀眾而來。演員在進行案頭工作時,需就一些問題去尋找更多的相關信息(更個人主觀性或創造性的數據),例如“此時或此前曾經發生了什么,導致歌曲在當下環境中出現?”“為什么僅用歌唱來代替對白或獨白?”“什么樣的場合、偶然、意外,會促動、引發、推進歌曲變成了戲劇行動?”而回答這些問題通常需要演員有更具體、更具有邏輯性的思考。因此,對于歌曲的戲劇性表達,演員要有綜合性的理解,并在此基礎上去探知更多的創意、變量和選擇。

戲劇功能明顯的音樂劇歌曲,其劇詩中僅1-2個字就可顯示人物的思想和行動框架,而這個框架驅動著人物的戲劇行動——去做些什么或不去做些什么。演員的歌唱是用音樂進行的戲劇行動,在演繹這些歌曲之前,需要分析歌曲的“任務”(戲劇行動)。這些任務猶如歌曲的標簽,觀眾通過演員向同戲劇場景的其他人物而歌,那么這些行動信息將直接傳達給同臺演員。其他類型歌曲,如《懸崖峭壁》(Precipice)、《為你而歌》(Ode to You)、《敘述》(Narrative)、《行將結束》(End of Line)、《只能這樣》(It Is What It Is)、《愛情出岔子了》(Love Affair Gone Awry)、《我記得》(I Remember)、《我這么做是因為》(I Did it Because)、《我/你/我們不得不去做的》(This Is Want I /You/We Have to Do)等等,亦同樣清晰地標示了戲劇人物的思維和行動框架。演員在排演之前給歌曲貼上“任務”標簽,以確保戲劇人物的歌唱不會脫離劇本既定的行動線,而成為整個音樂戲劇表演中不可或缺的環節。

五、掌握劇詩中“有力”的詞匯

音樂劇演唱不僅是演員的歌唱技術體現,更是其演技的延伸。為了讓歌唱能盡顯人物的內心環境、情緒波動、情感發展,演員需要掌握劇詩中的各種信息和情感表達,尤其是那些有力量的詞匯,因為它們揭示和描述了與戲劇性抒情最為相關的信息。例如音樂劇《瘋人瘋市》(Anyone Can Whistle,1964)中的歌曲《人人都說不要》(Everybody Says Dont),歌者(人物)唱出了許多充滿行動力的詞匯:人人都說不要(everybody says dont)、我說做(I say do)、感受(feel)、航行(sail)、泛起漣漪(make just a ripple)、勇敢點(be brave)、下一浪(next time a wave)、總比不開始的好(it's better than not starting at all)、不(no)、停止(stop)、千萬不要(mustn't)、斗爭(fight)、心煩意亂(upset)、笑(laugh)、嘗試(try)、他們會讓你哭(theyll make you cry)、不鎮定了(lose your poise)、大聲喧嘩(make a noise)。歌者(人物)在唱出這些“動詞”時,戲劇情緒一直處于上升態勢,待情緒到達一定程度時,“實唱”技術呼之欲出,這促使演員的表演更加戲劇化、也更有感染力,不論是明確的措辭還是模糊的語言,觀眾也能夠理解歌者(人物)所傳達的信息。劇詩中“有力”的詞匯是表演的關鍵,因而值得演員多關注、多投入。當演員熟練掌握這些能增強戲劇表現力的詞匯時,就不再是為了歌曲而唱。不管歌者(人物)情緒爆發到頂點(高位實唱),還是在呢喃細語(弱混Legit),都是演員的歌唱技術在為戲劇表達而服務。

六、領會歌曲中的潛臺詞

音樂劇歌曲跟劇本中的臺詞一樣,也普遍存在“潛臺詞”(subtext)。對于歌者(人物)而言,這不僅是傳達劇詩和音樂,而且更像是在感受或思考。潛臺詞不是明確指明的,而是含蓄地說或者暗示,尤其是在于歌者(人物)“怎么說”和“怎么想”。觀眾也許會很快理解,又或許需要經過一段時間,即隨著情節發展、情境變化后才能領會到。

將劇詩中的潛臺詞跟其他部分內容編織在一起,會創造出更有趣、更有創意或更現實的戲劇效果。例如音樂劇《西區故事》中,二重唱《像那樣的男孩/我心中有愛》是戲劇人物安妮塔和瑪麗亞的對白,在彼此的話語中都有各自的潛臺詞,當安妮塔唱道:“這個男孩殺害了你的兄長,忘了他,再找一個!”而她真正想說的是:“這個男孩不能被信任!他會對你撒謊,會欺騙你,甚至是更糟!你會心碎的!他不是‘我們中的一員。”瑪麗亞回答她:“我心中有愛,他是我的全部!”但她真正的想法和回答卻是:“但是,安妮塔,請你,我請求你的理解,我需要你的支持,我信任這個男孩。請試著理解。”潛臺詞推動了戲劇情節的發展,歌者(人物)的新選擇使故事更為豐滿,被瑪麗亞感動的安妮塔前往小藥店給東尼帶去瑪麗亞的口信,但是在小藥店里遭受了“噴氣機幫”的狠狠羞辱,安妮塔憤怒地散布了瑪麗亞被奇諾殺害的消息,而這個戲劇性轉變促發了男女主人公東尼和瑪麗亞的悲劇結局。

歌曲的音樂中也有潛臺詞,但不同于歌者(人物)的所說所想,通常是如實呈現他們的真實感受。例如《俄克拉荷馬!》中的歌曲“孤獨的房間”,前奏是管弦樂奏出尖銳的小二度(?F/G)表現了反面人物加德的孤獨,在尾聲最后一小節,歌者(人物)的高音停留在主調D大調VII級音?C音上,這種未解決的和聲象征著加德決心解放自己去追求“真正的女人”。再例如《玫瑰舞后》的歌曲《羅絲回歸》(Roses Turn),羅絲命令她想象中的觀眾“拿著你們的帽子,哈利路亞!媽媽會展示給你們看”,此時的音樂從片刻的和諧立刻轉變到“自我懷疑、自我仇恨”的不和諧;當音樂再次變得愉快時,羅絲把“媽媽做得很好”“媽媽很火熱”唱成了“媽媽很孤獨”,音樂隨即解體,歌者(人物)的情緒加劇惡化、終于崩潰。

潛臺詞使演員的表演不再是“一維”,而且表演的普遍性或平淡無奇也被消減。因此,演員面對即將要表演的歌曲,得提前做好功課,仔細地審讀劇詩,發現其中的潛臺詞:歌者(人物)沒有明說的、隱藏在字里行間的“想法”是什么?故事背后是什么?為什么要選擇特殊的字詞來代替歌者(人物)的真實想法?此外,演員還要分析音樂中的潛臺詞,是否與劇詩中的潛臺詞同步,哪些特殊設計顯示了歌者(人物)的真實想法?不論是劇詩的潛臺詞還是音樂的潛臺詞,都是創作者所提供的重要信息。演員在研讀文本(劇本和劇詩)后,能將自己更深地代入戲劇人物的內心世界,在舞臺營造的戲劇現實環境中去說些什么或做些什么。

音樂劇演員以歌唱來刻畫戲劇人物形象是一個復雜的過程,歌唱技術(顯性動能)和人文內涵(隱性動能)缺一不可,尤其是在隱性動能的激發和推動下,顯性動能會相應提升,即在戲劇表達的強烈需求下加強歌唱的表現力和感染力。但獲得“隱性動能”不是朝夕之事,而是需要演員長期的學習積累,尤其要消耗大量時間精力來做好必要的案頭工作——深入研究劇本、劇詩以及音樂,終將各種感受、認知、心得融入歌唱中,從而完成自己的戲劇使命。