引水管規模對三亞中心漁港水質提升作用研究

王璐璐

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海 200092)

隨著全球航運業和海洋開發業的發展,海洋環境污染越發受到重視,河口海岸區的海水污染問題是陸地和海洋相互作用的研究內容之一,也是全球環境變化研究的重點問題,港口、航道環境水質的問題已日益受到廣泛的關注。

對于近岸污染物擴散研究,主要是從水動力的角度進行研究,當今國際上先進的、廣泛應用的模型有POM、ECOM、FVCOM、EFDC、MIKE等。各模型都有自身的特點和制約因素,本文選擇MIKE21[1]。

李紹武[2]等采用MIKE21分析了越南某電廠防波堤的透水性對溫度場擴散的影響;陳雪峰等[3]運用MIKE21模型對潮汐潮流作用下的電廠排水口溫排水熱擴散特性進行數值模擬;黃成等[4]應用MIKE21建立廣西近海二維溢油擴散模型,對溢油事故進行影響預測;舒長莉等[5]運用MIKE21對河道飲用水源地突發污染事故進行模擬;郭鵬程等[6]運用MIKE21模型對人工生態湖泊優化設計進行了研究。余成等[7]基于MIKE21模型對武漢東湖建立了水質模型,并對相關引水工程進行研究;Lopes等[8]利用MIKE21模型對Ria deAveiro湖進行了研究,并證明該模型可作為生態系統分析管理的有效工具;王哲等[9]采用MIKE21模型對金倉湖的水流和水質變化情況進行了模擬,為湖泊生態規劃提供了科學依據;高曉薇等[10]運用MIKE21構建了北運河水系水質數值模型,預測了北運河綜合治理工程實施后北運河水污染特征時空變化情況。以上研究均表明MIKE21為一個有效的水質環境模擬及評價技術,可以作為模擬工具應用于本文研究。

1 研究背景

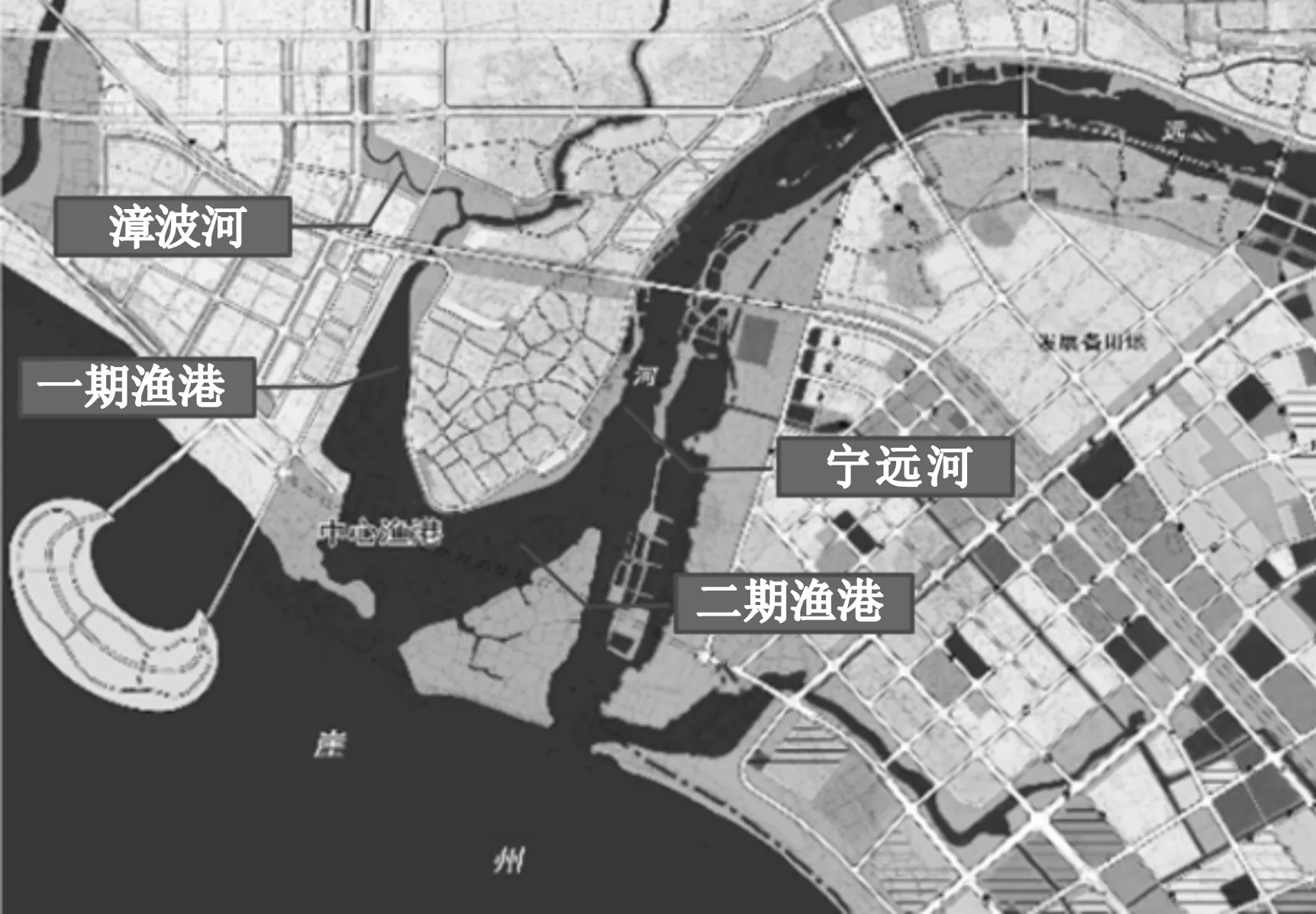

三亞崖州區中心漁港位于海南島西南海岸,屬海南省三亞市管轄,港址位于三亞市西面的崖州灣,寧遠河出海口處,背靠崖城鎮、東依南山嶺。三亞市崖州區中心漁港為國家級中心漁港,年魚貨卸港量8萬t,滿足800艘各型漁船停泊、避風和補給。2016年8月1日開始正式開港運營以來,漁港以及周邊環境無機氮濃度超標,遠高于0.5 mg/L,超出本區域海水水質要求,亟需對漁港內水環境進行綜合整治。根據我國現行海水水質標準GB 3097-1997,中心漁港一期工程區域達到海水第四類水質可滿足規范要求。但結合《海南省污染水體治理三年行動方案》及省廳的具體要求,考慮到遠期建設濱海風景旅游區,崖州港的水質目標提高一級,為第三類海水水質。

經現有資料和實地踏勘綜合分析,初步認為崖州中心漁港存在問題形成原因如下:(1)納泥島和防波堤的建設阻擋潮汐交換,導致港區水域基本處于半封閉狀態;(2)東側寧遠河通道因沿岸輸沙封堵,出海口封閉,寧遠河水和外海交換需通過漁港二期水域,影響漁港一期水域;與外界水體交換量偏小;(3)港區狹長,水動力條件差,外海水體漲潮進入港域水量較小,漲落潮過程水體交換不充分;(4)上游河流以及沿岸排污管等污染物排放至港內水域,漳波河和寧遠河向港區內輸送超過四類海水指標的污染物水體,港區內污染物擴散弱;(5)大量漁船本身對港內水域形成一定污染。

為更好地建設、維護三亞崖州中心漁港,通過建立了潮流數學模型以及污染物擴散模型,提出了提升措施方案,并著重研究不同引水管規模方案,并進行數值模擬,分析了漁港內部水動力,污染物擴散分布情況,選取最為經濟合理的引水管規模。

2 模型原理

2.1 潮流數學模型

潮流計算采用Mike21[1]系列軟件中的三角形網格水動力模塊(FM模塊),模型控制方程采用經Navier-Stokes方程沿深積分的二維淺水方程組,并將紊流作用以渦粘系數的形式參數化。基本方程形式見式(1)至式(3)。

(1)

(2)

(3)

2.2 污染物擴散模型

污染物在水體的運動形式分為三種:推移遷移,擴散和衰減。三種運動的作用使污染物濃度降低,稱為水體“自凈作用”。

污染物擴散方程如下

(4)

式中:c為污染物濃度;u為v水平速度分量,m/s;h為水深,m;Dx,Dy為x,y向擴散系數,m2/s;F為線性衰減系數(s-1);S為Qs×(cs-c);Qs為源或匯流量,(m3·s-1)/m2;cs為源處污染物濃度。

3 模型建立及驗證

3.1 計算網格和邊界條件

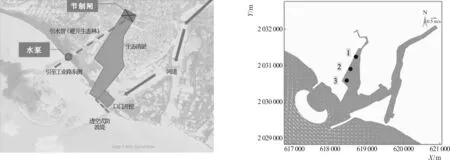

工程海域位于三亞市崖州灣附近,受寧遠河徑流以及潮流和波浪的共同作用。為了充分反映工程局部海域受北部灣潮流的影響,選取北部灣區域為大模型,在工程區域附近選取小地形并進行了網格局部加密。模型網格采用三角形網格,可以很好模擬岸線和工程建筑物,小模型計算范圍及工程區域見圖1。

圖1 工程區域平面示意圖Fig.1 Sketch of the project area

3.2 模型潮位和流速驗證

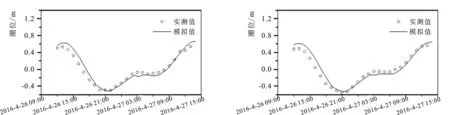

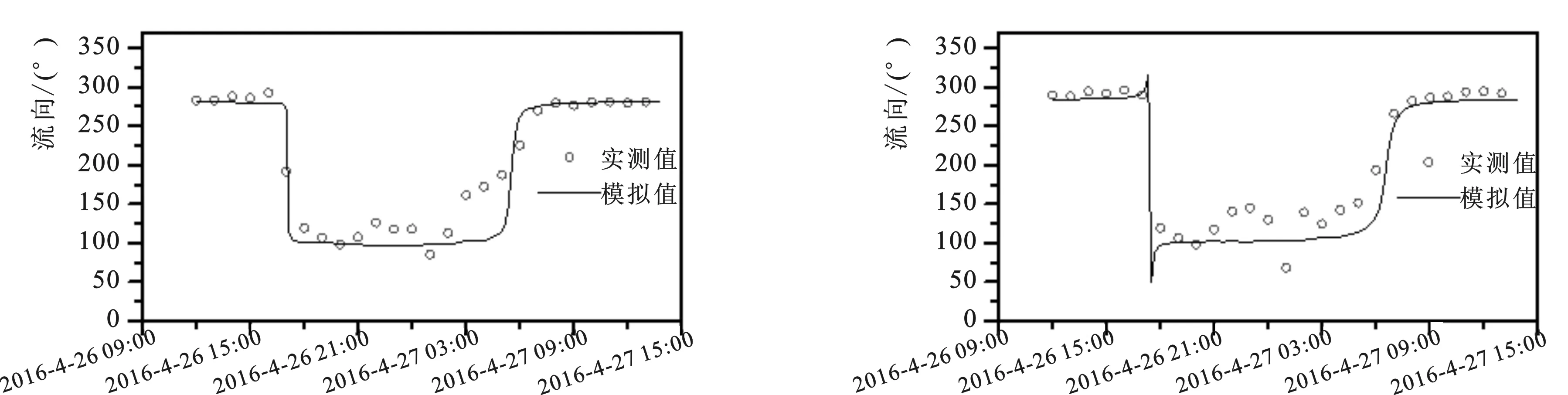

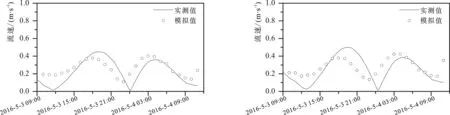

為了驗證本文建立的潮流模型的準確性,依據2016年5月3日9時~4日12時的水文實測資料與計算結果進行驗證,2016年實測資料包含大潮、小潮T1~T8共8個測站的潮位資料,V1~V15共15個測站的流速測站資料。

由于篇幅限制,僅展示部分潮位流向流速驗證如圖2、圖3、圖4所示,分別比較大潮期潮位、流速及流向計算結果與實測結果;小潮潮位計算結果與實測結果的比較情況可知:數模計算結果與實測結果有較好的一致性,潮位、流速及流向模擬值與實測值的相對誤差分別在0%~2.25%、0.10%~4.77%和0.2%~5.35%,表明模型能較好反映工程區附近海域的潮流流動規律,設置參數能用于本次研究。

2-a T52-b T6圖2 潮位驗證圖Fig.2 Tidal level verification

3-a V53-b V6圖3 流向驗證圖Fig.3 Tidal direction verification

4-a V54-b V6圖4 流速驗證圖Fig.4 Tidal velocity verification

4 模型計算分析及方案分析

4.1 方案設計

為提升三亞中心漁港水質,進行如下提升工程措施,工程措施平面布置圖見圖5:對漁港一期工程水域進行生態清淤,增加漁港內部所有水域水深至-7 m;清淤后水環境改善,漁港內初始無機氮濃度降至約0.4 mg/L(海水第三類、第四類水質之間);嚴格控制上游漳波河污染物濃度,非汛期關閉節制閘,漳波河河水由連接渠匯入寧遠河;汛期開啟節制閘,漳波河從原河道入海。對口門位置淤積形成的無人島進行開挖,增加港內與外海的水體交換;為滿足港區泊穩性,建設透空式防波堤;漳波河與中心漁港相連區域增加水泵抽取外海低污染物濃度海水,增加港內與外海的水體交換。基于以上改造方案下,本文重點研究水泵不同流量下,漁港內污染物的濃度變化以及水質提升效果。

4.2 模擬條件

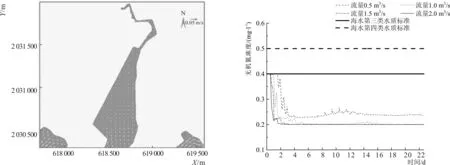

本次研究邊界條件根據崖州區環境保護局提供2019年3月中心漁港、寧遠河崖城大橋檢測斷面以及漳波河實測數據。中心漁港一期工程水域內部初始無機氮濃度場濃度為0.4 mg/L,整個港區內無機氮排放速率為1 mg/s,港內設置水泵,流量為1 m3/s;漳波河在非汛期封堵;寧遠河流量為20.6 m3/s,持續排放無機氮濃度為0.759 mg/L,初始濃度場為0.4 mg/L,讓污染物在寧遠河內自由擴散;外海無機氮濃度為0.2 mg/L;整個計算過程暫不考慮污染物降解。分別設置引水管流量為0.5 m3/s、1.0 m3/s、1.5 m3/s、2.0 m3/s四種工況,其余參數設置相同,比較不同流量下漁港內污染物濃度狀況。本次模型中引水泵以點源流量考慮,透空式防波堤以局部海島邊界考慮。

圖5 方案布置平面圖Fig.5 Plan of scheme layout圖6 崖州灣現狀流場圖Fig.6 Flow field of Yazhou Bay

圖7 一期港池現狀流場圖Fig.7 Flow field of phase I harbor basin圖8 不同流量下測點1污染物濃度歷時曲線Fig.8 Duration curve of pollutant concentration at measuring point 1 under different discharge

4.3 模擬結果分析

本次研究首先對現狀工程區域進行水動力模擬,由圖6、圖7可知崖州灣內潮水明顯的漲落潮變化,呈現往復流特性。但漁港內大潮漲急落急時刻流速均小于0.05 m/s,水動力條件較弱。

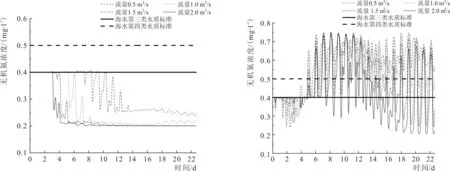

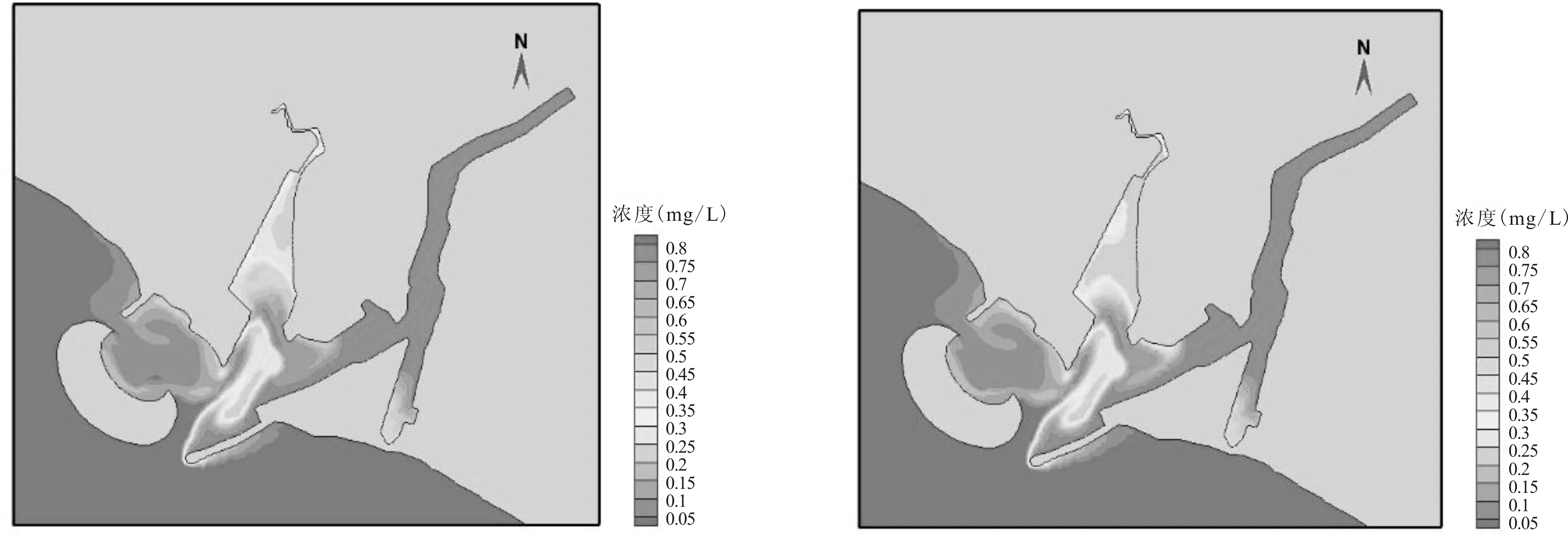

基于MIKE21模型對不同引水管規模水動力及污染物擴散進行模擬,每種工況模擬時間大于20 d,整個濃度場趨于穩定,并提取3個測點進行數據分析,測點位置見圖5。測點1靠近漳波河河口,測點2位于港池內,測點3靠近口門。圖8~圖10為不同流量下各測點污染物濃度歷時曲線;圖11~圖14為歷時20 d污染物分布圖不同流量漁港內污染物濃度場圖。

圖9 不同流量下測點2污染物濃度歷時曲線Fig.9 Duration curve of pollutant concentration at measuring point 2 under different discharge圖10 不同流量下測點3污染物濃度歷時曲線Fig.10 Duration curve of pollutant concentration at measuring point 3 under different discharge

如圖8~圖10所示,不同引水管流量在同一時間模擬結果對比,引水管流量越大,港內與外海水體交換越快,港內污染物濃度下降越快。隨著引水管流量加大,測點1~3的污染物濃度都有下降趨勢,測點1和2處的污染物濃度下降速度很快,很快達到海水第三類水質標準。測點3污染物濃度呈現先下降后上升的趨勢,是因為寧遠河高濃度污染物徑流還沒有擴散到測點3,模型還未穩定,分析時可以不考慮5日之內的情況。由圖10可知:雖然引水管流量越大口門處污染物濃度超標范圍越小,但污染物濃度仍大于0.5 mg/L,增大引水管流量不能根本上解決港區口門處污染超標的現象。

圖11 歷時20 d污染物分布圖(流量0.5 m3/s)Fig.11 20 d pollutant distribution (discharge 0.5 m3/s)圖12 歷時20 d污染物分布圖(流量1.0 m3/s)Fig.12 20 d pollutant distribution (discharge 1.0 m3/s)

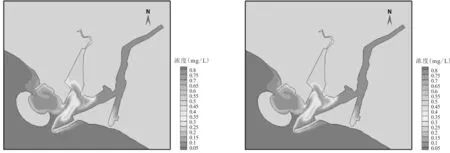

模擬過程中,模擬2 d時,初始階段,不同流量方案濃度場類似;模擬10 d后,流量2 m3/s情況下,除口門區域,港池內基本達到海水第三類水質標準;模擬15 d后,流量1.5 m3/s情況下,除口門區域,港池內基本達到海水第三類水質標準。如圖11~圖14所示,為不同引水管規模情況下,濃度場穩定的計算成果。由圖可知:引水管流量越大,在同一時刻漁港內達到海水第三類水質的面積也越大。在20 d時可以看出,雖然加大引水管流量可以減小漁港口門處污染物超標的面積,但并不能根本上解決漁港口門處存在污染物超標的現象,這是由于寧遠河高濃度徑流不停向口門輸送污染物所致,若從根本解決口門處污染物問題還需要其他工程措施,例如對口門進行疏浚,又或者將外部防波堤改為透空式防波堤。除此之外,在20 d時,引水管流量為0.5 m3/s工況下,港內仍有三分之一的水域達不到海水第三類水質。因此,為使港內大部分水域在增加引水管工程措施下達到海水第三類水質標準,應保證引水管流量至少為1 m3/s。

圖13 歷時20 d污染物分布圖(流量1.5 m3/s)Fig.13 Pollutant distribution during 20 d(discharge 1.5 m3/s)圖14 歷時20 d污染物分布圖(流量2.0 m3/s)Fig.14 Pollutant distribution during 20 d(discharge 2.0 m3/s)

5 結論

在對工程海域水動力和污染物擴散分析的基礎上,根據工程海域的海洋功能區劃分情況以及海洋環境保護規劃,遵循海水第三類水質監測標準需滿足的約束條件,并盡可能的降低工程投資估算,本次將中心漁港一期區域以及相鄰的漁港二期區域、漳波河及寧遠河下游以及部分外海區域作為研究主要區域。采用經驗證的潮流數學模型模擬了工程海域的潮流場,并對此潮流場下提出的不同治理方案的污染物擴散情況進行預測分析。根據不同方案不同時刻的濃度場圖以及測點濃度變化曲線對方案進行初步比選,得到以下結論:(1)引水管流量越大,港內與外海水體交換越快,港內污染物濃度下降越快;(2)雖然加大了引水管流量可以減小漁港口門處污染物超標的面積,但并不能根本上解決漁港口門處存在污染物超標的現象,這是由于寧遠河高濃度徑流不停向口門輸送污染物所致,若從根本解決口門處污染物問題還需要其他工程措施;(3)為使港內大部分水域在增加引水管工程措施下達到海水第三類水質標準,應保證引水管流量至少為1 m3/s。