學府游③

武漢大學老圖書館

武漢大學溯源于1893年清末湖廣總督張之洞奏請清政府創辦的自強學堂,后歷經方言學堂、武昌高等師范學校、國立武昌師范大學、國立武昌大學、國立第二中山大學等時期,1928年7月,組建為國立武漢大學。2000年8月,武漢大學、武漢水利電力大學、武漢測繪科技大學、湖北醫科大學合并成組建新的武漢大學。

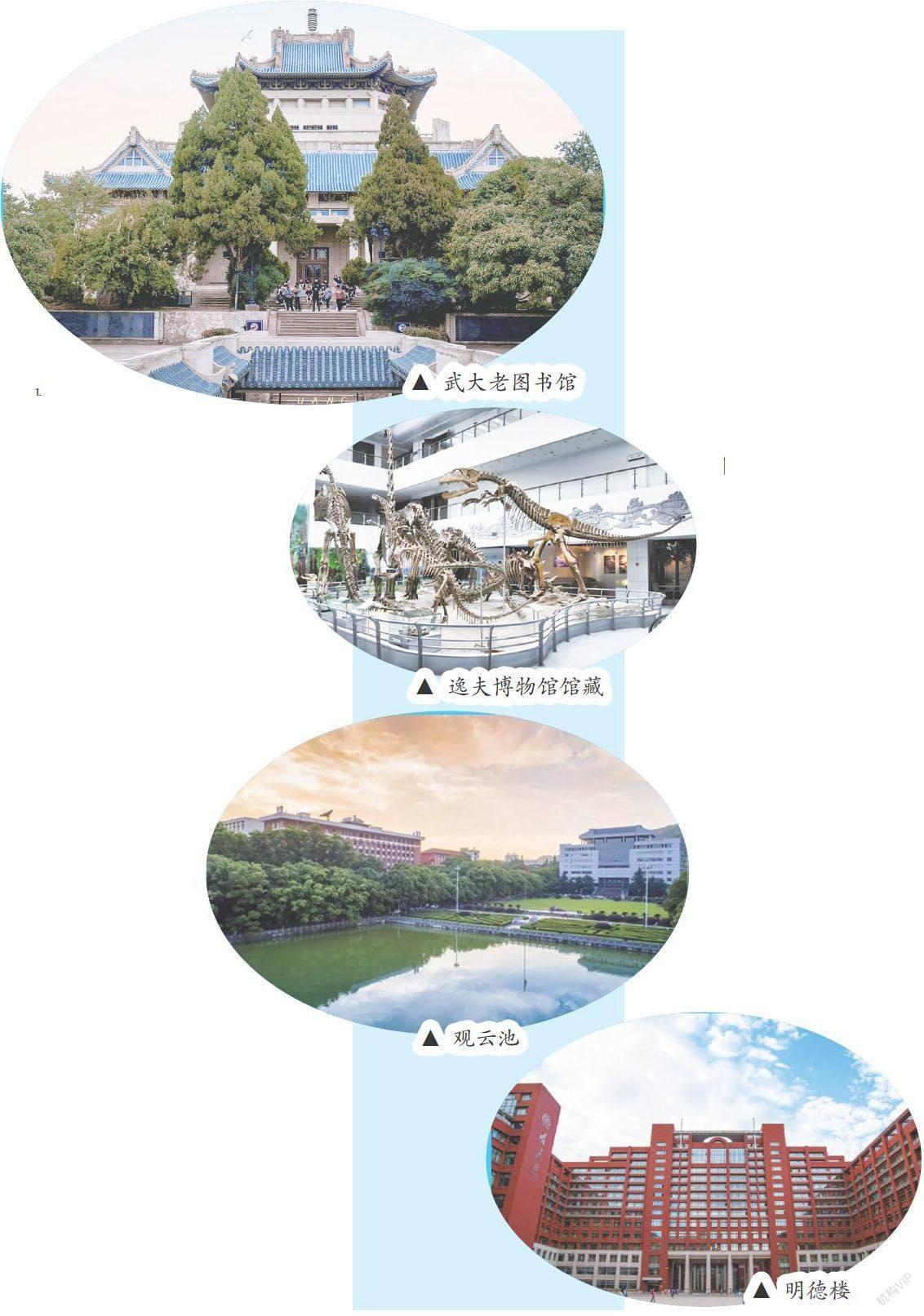

武大校園中最能體現校園自然風景與人文底蘊完美結合的,莫過于鑲嵌在群峰翠谷的校園里的宮殿式建筑群了。其中最美觀雄偉的傳統建筑物,就是老圖書館。老圖書館始建于1933年,雄踞于獅子山頂,是一座皇冠形仿故宮建筑,廡殿頂、八角垂檐、大跨度空間,外部裝飾極具中國傳統特色,為武漢大學標志性建筑,同時也是校園制高點。老圖書館體量大,巍峨雄壯,北望東湖碧水,南與原工學院大樓遙相呼應,登頂鳥瞰,湖光山色盡收眼底。

中南大學觀云池

中南大學占地面積317萬平方米,跨湘江兩岸,依巍巍岳麓,臨滔滔湘水,環境幽雅,景色宜人,是求知治學的理想園地。

中南大學由原湖南醫科大學、長沙鐵道學院與中南工業大學于2000年4月合并組建而成。原中南工業大學的前身為創建于1952年的中南礦冶學院,原長沙鐵道學院的前身為創建于1953年的中南土木建筑學院,兩校的主體學科最早溯源于1903年創辦的湖南高等實業學堂的礦科和路科。原湖南醫科大學的前身為1914年創建的湘雅醫學專門學校,是我國創辦最早的西醫高等學校之一。

中南大學老校區一走進去便是參天的古樹,在圖書館正對面的觀云池卻是它靈動秀美的一部分。人云:清泉活水下岳麓,“觀云池”上可觀云。方池老樹,水天相映,成為中南校園風景的一張特色名片。觀云池內有錦鯉,夏季有荷,坐在觀云池邊看看魚賞賞云都是一番別樣的愜意。

中國地質大學逸夫博物館

中國地質大學逸夫博物館的前身可以追溯到1957年11月7日成立的北京地質學院陳列館,首任館長蘇良赫教授。建館初期,標本主要繼承了北京大學地質系、清華大學地質系、天津大學(北洋大學)地質系和唐山鐵道學院地質科的收藏,歷史已逾百年。學校遷址武漢時,部分標本也運至武漢,1982年武漢地質學院博物館正式對外開放,1987年更名為中國地質大學(武漢)博物館。2001年,受邵逸夫基金會和教育部專項資金資助,博物館大樓建設啟動,并于2003年落成,并更名為中國地質大學逸夫博物館。

逸夫博物館為觀眾打開了地球46億年滄桑巨變的宏偉畫卷、地球生命38億年進化的歷史長廊,展示了精美絕倫的珠寶玉石世界、五光十色的礦物巖石天地以及與人類生存息息相關的地下寶藏。

中國人民大學明德樓

中國人民大學明德樓位于中國人民大學西門,是國內高校已建成建筑中規模最大的“單體教學建筑”。明德樓外在設計新穎、現代,美觀、大氣,充分體現了學

校建筑的獨特風格,外墻為灰色花崗巖和紅色面磚構成的實體外墻,與鋁合金氟碳噴涂玻璃幕墻及部分鋁單板相搭配,虛實結合,色彩豐富協調。

內在設計彰顯人文化、現代化、節能化,力求服務于師生,科學便捷管理。寬走廊、休閑區的設計體現人文關懷。全樓道電視監控、先進的門禁系統、各類設備遠程綜合控制、多媒體教學、無線通信、遠程教學、樓宇自控等系統的應用,真正做到建筑智能化、現代化。

(本報綜合)