1961-2019年河南省寒潮時空分布及其對農業的影響

王記芳, 左 璇, 朱業玉

(河南省氣候中心,鄭州 450003)

引 言

寒潮是世界各地頻繁發生的極端氣象災害之一,往往伴隨著霜凍、嚴寒、大風和暴雪等惡劣天氣,對農牧業生產、交通運輸、電力設施和人體健康等諸多方面產生重大影響[1-5]。IPCC第五次評估報告指出,在氣候變暖背景下,生態系統的脆弱性不斷增加,預計全球寒潮風險將進一步加劇[6]。因此,加強對寒潮時空變化特征的研究,有助于進一步認識寒潮災害的變化規律,為寒潮災害的防御提供科學依據。

我國地理跨度大,氣候條件差異也較大,不同地區的寒潮具有不同的特點。近年來,許多學者對我國不同區域寒潮的時空分布特征及成因進行了大量的研究。王遵婭[7]、錢維宏[8]和康志明[9]等分別研究了中國寒潮的變化趨勢,均發現我國寒潮頻次總體上呈減少趨勢。在寒潮的空間分布上,王遵婭等[7]認為我國寒潮主要發生在北方地區,特別是新疆北部和內蒙古中部;康志明等[9]則認為,除了我國北方地區,我國東部的江南地區也為寒潮的高發區。這是由于二者采用的寒潮定義不同而造成的。趙玉廣等[10]研究發現,1962-2008年間河北省寒潮頻次呈下降趨勢,與冬季增暖趨勢的相關性較高,其中冬半年的平均最低氣溫上升最為明顯。陳豫英[11-12]等對寧夏1961-2008年間的寒潮變化特征進行研究,發現寒潮頻次總體上呈下降趨勢,其中春季寒潮呈上升趨勢,冬季則呈下降趨勢。孟祥君等[13]對東北地區1960-2010年間寒潮的變化特征進行研究,發現寒潮的空間分布差異較大,發生頻次呈減少趨勢,地理緯度、地形地勢和焚風效應是影響該區域寒潮發生的重要因素。曹興[14]、博爾楠·哈不都拉[15]等研究表明,新疆烏魯木齊市寒潮頻次在年際、季節尺度上和阿勒泰市春季寒潮頻數均呈現減少趨勢。滿蘇爾·沙比提[16]研究發現,我國南疆地區1949-2008年間寒潮發生頻次不斷減少,但是部分作物的抗寒能力下降,農業遭受寒潮凍害的風險加大,并且受災程度也更為嚴重。一些研究表明,在氣候變暖背景下,我國部分地區的寒潮強度并沒有減小,極端寒潮事件出現的概率增加。例如,Jiang等[17]研究發現,中國寒潮的發生頻次在1957-2009年間總體上呈減少趨勢,但由于大氣環流等原因,華南地區可能會出現持續時間較長的極端寒潮事件。Ma等[18]研究發現,1988-2016年間東亞區域極端寒潮現象變得更加嚴重和頻繁,在人為全球變暖的驅動下,大氣內部的變異性可能是導致此現象的原因。上述研究為認識中國及周邊區域寒潮的時空分布與成因提供了更系統的依據。

河南省地處黃淮海平原腹地,是我國重要的糧食生產基地,同時也是極易遭受寒潮災害的地區。目前關于河南寒潮的研究主要集中于預報技術和對某次寒潮過程的成因分析[19-23],對近幾十年間河南寒潮氣候特征的研究較少,同時寒潮對農業影響的相關工作也未開展。因此,本文利用1961-2019年河南省111個國家氣象站的日最低氣溫資料和1978-2019年的氣象災情資料,研究了河南省寒潮的時空分布特征及其對農業的影響,研究結果為正確認識河南省寒潮變化規律及農業防災減災提供科學依據。

1 資料和方法

寒潮綜合強度指數的計算借鑒相關研究[25-26],計算公式為

IZ=IF-ID+IS

(1)

式(1)中,IZ為某次寒潮過程綜合強度指數,IZ值越大(小),表示寒潮過程越強(弱);IF為寒潮過程降溫幅度指數,由達到寒潮標準的所有站點最大降溫幅度平均值再經標準化得到;ID為極端低溫指數,由達到寒潮標準的站點極端最低氣溫平均值再作標準化得到;IS為寒潮過程的范圍和持續時間指數,由達到寒潮標準的站點過程天數之和,再經標準化得到。

標準化計算公式為

(2)

(3)

δ為該指數序列的均方差:

(4)

此外,本文采用線性趨勢分析[7,25]對寒潮頻次、寒潮綜合強度指數和持續日數的年際變化特征進行研究。

2 結果與分析

2.1 單站寒潮空間分布

根據上述寒潮標準,統計出1961-2019年河南省111個站年平均寒潮頻次的空間分布(圖1)。由圖1可以看出,河南省單站寒潮發生頻次存在明顯的空間差異,豫北和中東部地區的多,豫西和豫南的少。全省年平均寒潮發生頻次為2.1次/a。豫北北部、豫東的東部和豫西山區東側的洛陽-平頂山一帶為寒潮高發區,年平均寒潮發生頻次為2.5~3.8次/a;豫西大部、豫西南大部和豫南大部為寒潮少發區,年平均寒潮發生頻次為1.0~2.0次/a;其余地區為2.0~2.5次/a。永城站寒潮頻次最大,西峽站的最小。寒潮的這種空間差異主要與入境寒潮的活動路徑和東西部地形有關。寒潮冷空氣自西北向東南影響河南,在南下過程中強度逐漸減弱,因此寒潮頻次北部和東部的多于南部的。同時由于豫西高大山體對冷空氣的阻擋作用,使豫西和豫西南受寒潮影響較少,而冷空氣沿山區東側南下,造成山區東側寒潮發生較多。

圖1 1961-2019年河南省年平均寒潮頻次空間分布

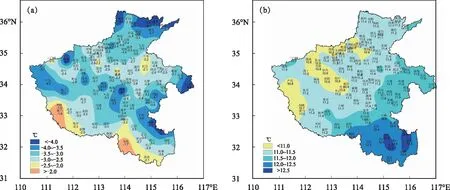

從單站寒潮平均最低氣溫的空間分布來看(圖2a),豫北大部、豫西大部和中東部偏南地區為-4.8~-3.0 ℃,沿黃及中東部偏北地區、豫西南和淮河以南大部為-3.0~-1.5 ℃,其中西峽站的最高,南樂站的最低。從單站寒潮平均降溫幅度的空間分布來看(圖2b),降幅由西北向東南增加,豫北、中西部和豫西南大部為10.6~11.5 ℃,豫東大部和豫南大部為11.5~12.7 ℃,其中沿淮以南地區在12.0 ℃以上,濟源、博愛和伊川的最小,光山的最大。平均降溫幅度與寒潮頻次的空間分布有所不同,豫北和豫中的寒潮頻次較多,但降溫幅度并不是很大,而豫南的寒潮頻次雖然少,但一旦達到寒潮標準,降溫幅度卻很大。

圖2 1961-2019年河南省寒潮平均最低氣溫(a)和平均降溫幅度(b)空間分布

2.2 區域寒潮過程時間分布

2.2.1 寒潮月際變化

(1)內控意識比較淡薄。部分科研事業單位沒有認識到內部控制在日常工作中的重要性,認為內部控制僅是財務部門的工作,未能從全局視野考慮內部控制,導致內部控制的作用得不到有效發揮。

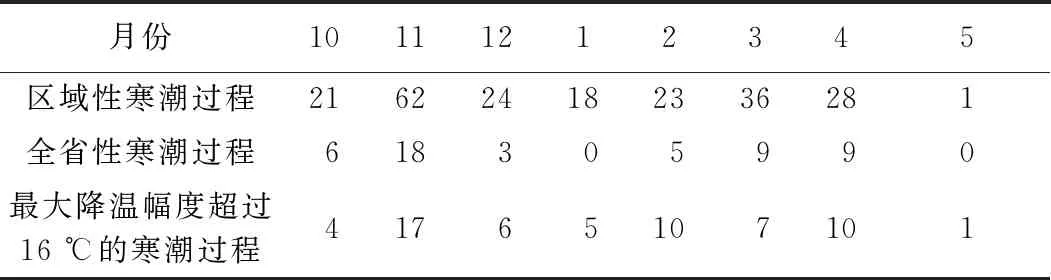

近59年來,河南省共出現區域性寒潮213次(統稱為寒潮總次數),平均每年3.6次,其中全省性寒潮50次,平均每年0.85次,占寒潮總次數的23%。表1統計了河南省各月寒潮出現頻次。寒潮出現在每年10月至翌年5月,5月只出現1次寒潮。除5月外,其余各月中,11月寒潮發生最為頻繁,59年內共出現62次,占總次數的29%;其次是3月的占總次數的17%;1月的最少,只占8%。全省性寒潮的分布與此相同,也是11月的最多,共出現18次,其次是3月和4月均出現9次,1月未出現過全省性寒潮。過程最大降溫幅度超過16 ℃的寒潮頻次也以11月最多,其次是2月和4月,1月和10月較少。從季節分布來看,河南寒潮主要發生在秋季(83次),冬季和春季發生的寒潮次數相同(65次)。造成寒潮的這種月、季分布特征的主要原因是,11月為秋冬轉換季節,冷空氣開始活躍,此時氣溫仍然較高,氣溫變化劇烈,降溫幅度容易達到寒潮標準。冬季冷空氣達到最強,但由于此時氣溫很低,降溫幅度難以達到寒潮標準,故寒潮頻次較秋季的少。春季3月氣溫回升較快,同時冷空氣活動仍較頻繁,也容易達到寒潮標準。寒潮初日以11月中下旬較多,最早為1962年10月14日,而寒潮終日以4月上中旬居多,最晚為1987年5月3日。

表1 1961-2019年河南省各月寒潮出現頻次

2.2.2 寒潮年際變化

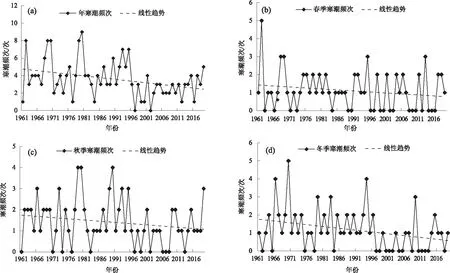

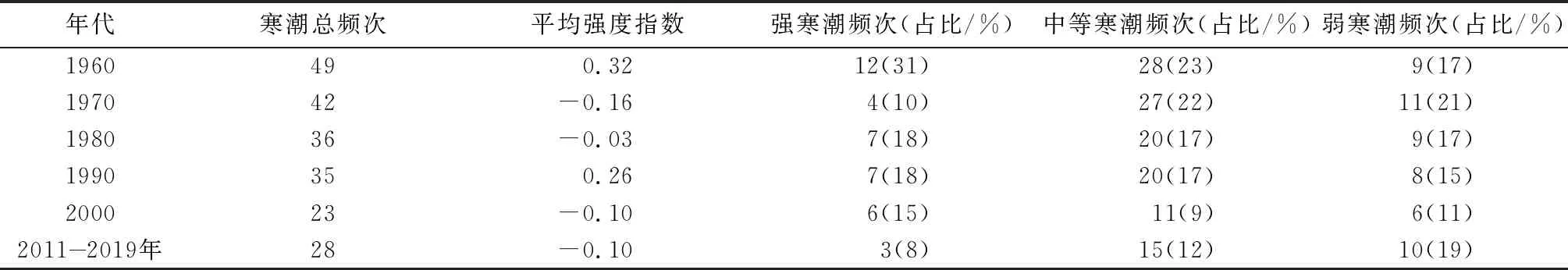

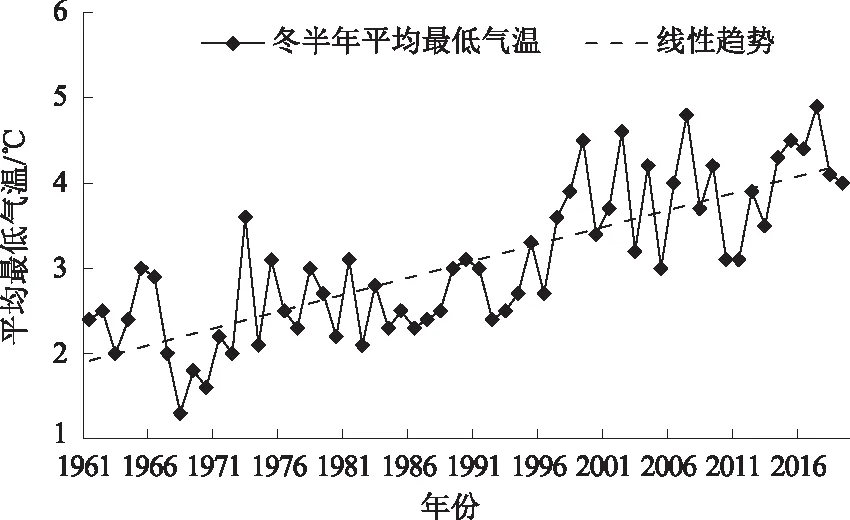

圖3為1961-2019年河南省年、春季、秋季、冬季寒潮頻次年際變化。從圖3可看出,近59年河南省寒潮頻次具有顯著的減少趨勢,減少速率為0.38次/10a,通過了0.05的顯著性檢驗。冬季、春季和秋季寒潮頻次均呈減少趨勢,減少速率分別為0.20次/10a、0.11次/10a和0.12次/10a,冬季減少趨勢通過了0.05的顯著性檢驗,春季和秋季沒有通過顯著性檢驗。從年代際變化來看(表2),1960年代寒潮頻次最多(49次),1970年代的次之(42次),2000年代寒潮頻次較1990年代的明顯減少(23次),2011-2019年寒潮頻次較2000年代明顯增多(28次)。從河南省冬半年平均最低氣溫年際變化(圖4)可看出,在氣候變暖背景下河南省冬半年(10月至翌年4月)平均最低氣溫明顯升高,升高速率為0.4 ℃/10a,通過了0.01的顯著性檢驗。年寒潮頻次與冬半年平均最低氣溫呈顯著的反相關,相關系數通過了0.01的顯著性檢驗。

圖3 1961-2019年河南省年(a)、春季(b)、秋季(c)、冬季(d)寒潮頻次年際變化

表2 1961-2019年河南省各年代不同強度寒潮出現的頻次及比例

圖4 1961-2019年河南省冬半年(10月-翌年4月)平均最低氣溫年際變化

2.3 寒潮綜合強度特征

利用式(1)對河南省213次寒潮過程的綜合強度指數進行計算,并與歷史災情資料進行對比分析。2009年11月9-15日、1992年3月1-6日和1987年11月26日-12月2日為1961年以來最強的3次寒潮過程,對應的寒潮強度指數IZ值分別為9.49、8.01和7.92。查找歷史災情資料發現,這3次寒潮過程均造成了嚴重災害。其中,2009年11月9-15日的寒潮過程中,河南北部和中部地區普降暴雪,有1/3的地區積雪深度突破歷史極值,南部和東南部地區出現了凍雨,此次過程導致機場、高速公路關閉,大量房屋被積雪壓塌,對農業、電力、交通運輸及人民生活均造成了嚴重影響。而1986年4月11日、2010年11月12日和1964年11月1-2日為1961年以來最弱的3次寒潮過程,對應的寒潮強度指數IZ值分別為-3.40、-3.34和-3.28,未見有歷史災情記載。由此可見,本文式(1)的計算結果能較好地反映出河南寒潮強度的實際情況。

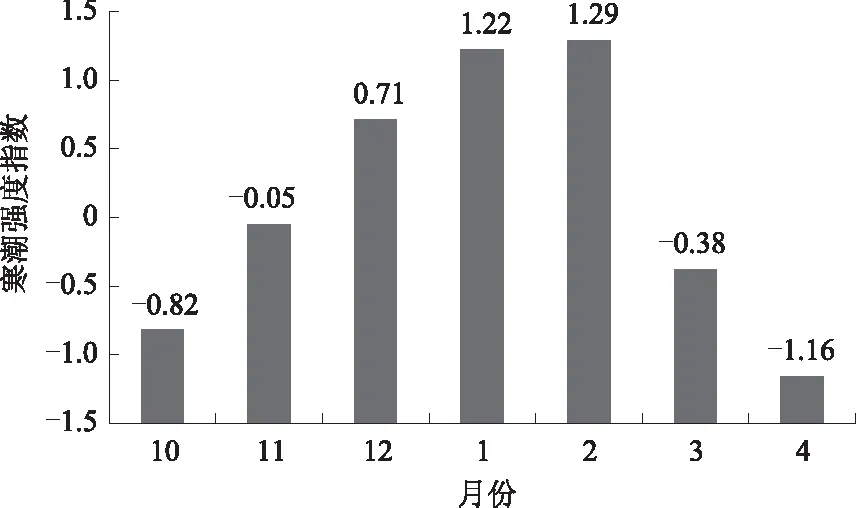

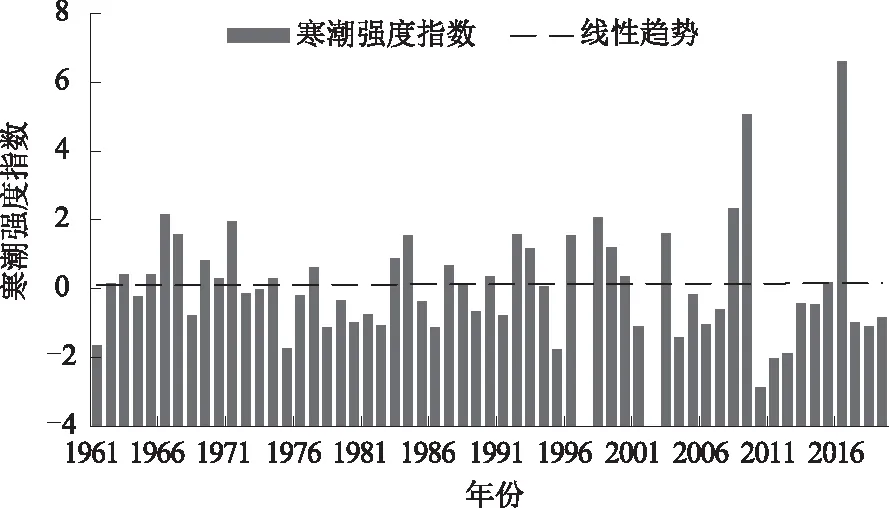

根據213次寒潮過程的綜合強度指數,從季節變化來看,寒潮強度冬季的最大,秋季的次之,春季的最小。從各月平均值來看(圖 5),2月寒潮強度最強(平均強度指數為1.29),1月的次之(1.22),4月的最弱(-1.16)。寒潮強度的月變化與冷空氣強度基本一致。10月-翌年2月冷空氣勢力逐漸增強,并在1、2月份達到最大,寒潮強度也隨之增加,入春后冷空氣勢力逐漸減弱,寒潮強度也明顯減小。近59年河南省寒潮強度無明顯的線性變化趨勢(圖 6)。1961-2007年以波動變化為主,2007年后年際變化加大,出現了2009年和2016年2個最強寒潮年,而1997年和2002年沒有出現寒潮,最弱的5個寒潮年為2010、2011、2012、1975和1995年。

圖5 1961-2019年河南省寒潮強度指數月際變化

圖6 1961-2019年河南省寒潮強度指數年際變化

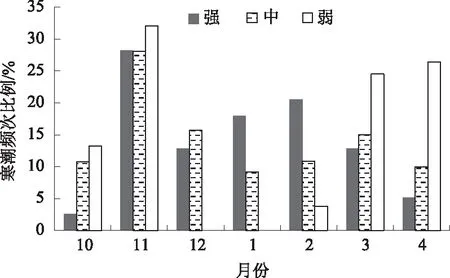

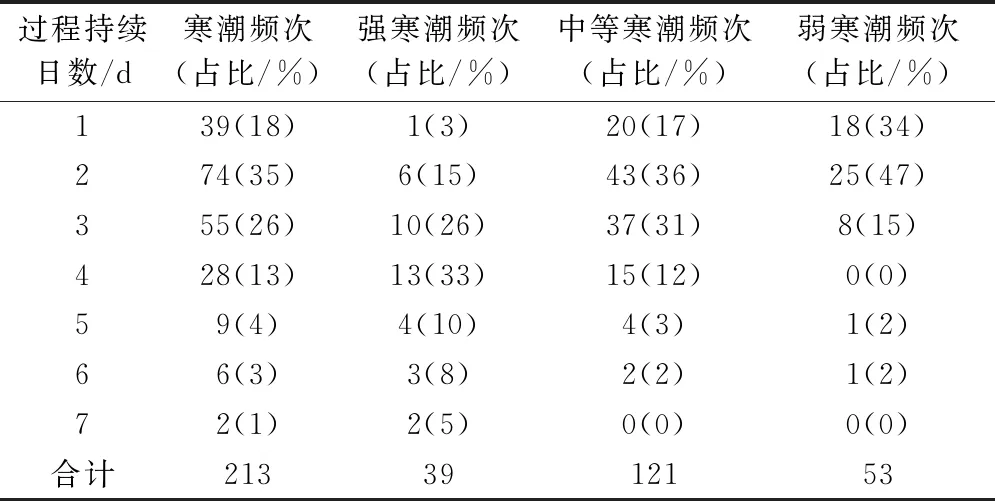

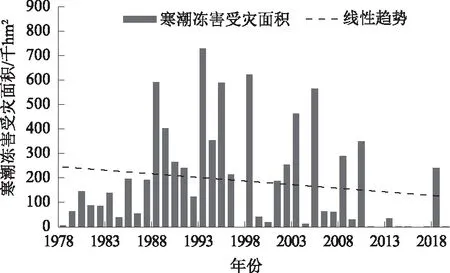

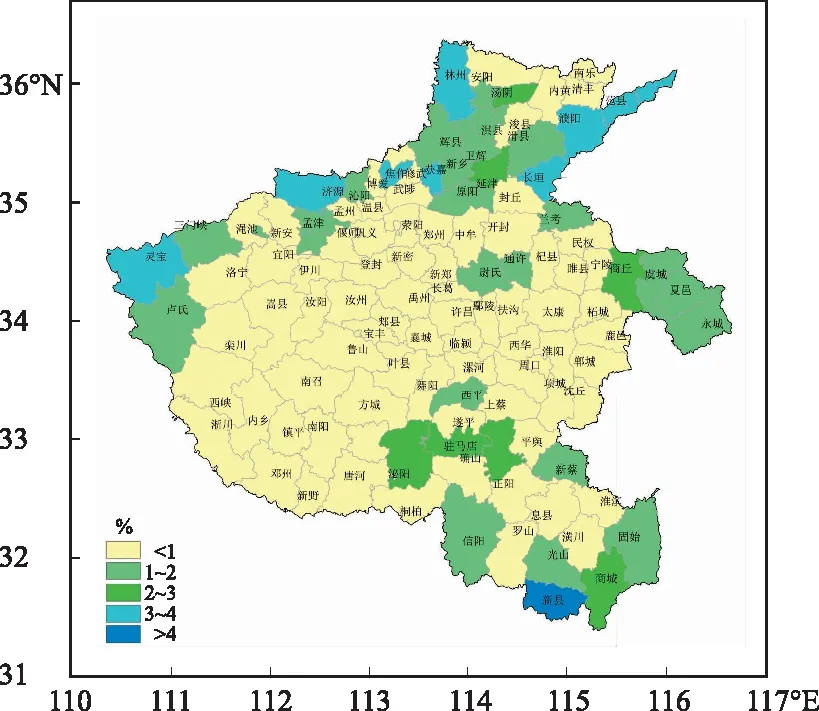

根據寒潮綜合強度指數計算結果,將寒潮分為強(IZ≥1.5)、中(-1.5 圖7 1961-2019年河南省各級寒潮比例月際變化 表3統計了河南省不同持續日數的寒潮過程頻次和比例。由表3可以看出,持續日數≤4 d的寒潮過程最多,占寒潮總數的92%,其中持續日數2~3 d的寒潮過程占寒潮總數的61%;持續日數≥5 d的寒潮過程較少,僅占寒潮總數的8%。強、中、弱寒潮平均持續日數分別為3.8 d、2.6 d和1.9 d。其中,弱寒潮以持續日數1~2 d的過程居多,中等寒潮以持續日數2~3 d的過程居多,而強寒潮以持續日數3~4 d的過程居多,寒潮強度越強,持續日數越長。近59年來,河南省年寒潮日數呈顯著減少趨勢(圖8),減少速率為0.96 d/10a,通過了0.05的顯著性檢驗,與寒潮發生頻次的變化趨勢相一致。 表3 1961-2019年河南省不同持續日數的寒潮過程頻次和比例 圖8 1961-2019年河南省寒潮日數年際變化 本文對1978-2019年河南省氣象災害造成的農作物受災面積進行統計,由于寒潮常常伴隨強降溫和降雪,造成低溫凍害和雪災,在缺少寒潮凍害資料的情況下,利用歷年的低溫凍害和雪災受災面積來表示寒潮凍害情況。近42年河南省寒潮凍害造成農作物受災面積的年平均值為184.5千hm2,約占總受災面積的5%。總體來看,近42年河南省寒潮凍害造成的農作物受災面積呈不顯著的減少趨勢(圖 9)。其中,1988-2010年的偏多,1978-1987年和2011-2019年的偏少,尤其是2011年以來減少明顯。1978-2019年寒潮凍害造成的農作物受災面積較多的年份為1993年(729.2千hm2)、1998年(621.6千hm2)、1988年(590.9千hm2)、1995年(589.8千hm2)和2005年(565.5千hm2),而1997年、2012年、2014年、2015年、2016年、2017年和2019年,寒潮沒有造成農作物受災。 圖9 1978-2019年河南省寒潮凍害受災面積年際變化 由此可見,寒潮凍害受災面積與寒潮頻次和強度的年際變化并不是完全對應的,這主要是由于其不僅與寒潮頻次和強度有關,而且與寒潮發生季節、農作物的生育期和抗寒能力等因素有關。例如,2009年11月中旬和2016年11月下旬全省均出現了強寒潮暴雪天氣,但由于此時農作物正處于冬前生長期,抗寒能力較強,沒有造成大面積凍害。2018年3月中旬和4月上旬全省出現了2次中等強度的寒潮過程,雖然寒潮強度不大,但由于此時農作物正處于拔節孕穗的生長關鍵期,抗寒能力很弱,造成了大面積農作物受災。2019年全省出現了6次寒潮過程,寒潮頻次較多,但由于寒潮強度較弱,且沒有發生在作物生長關鍵期,因此沒有造成低溫凍害。 由2005-2019年河南省寒潮凍害受災率(受災面積/播種面積)的空間分布可知(圖10),全省寒潮凍害受災率的空間分布差異較大。其中,豫北大部、豫西三門峽、豫東開封和商丘、豫南駐馬店和信陽大部受災嚴重,年平均受災率在1%以上,而洛陽、鄭州、南陽、平頂山、許昌、漯河、周口等地受寒潮影響較輕,年平均受災率不足1%。這主要與寒潮頻次、寒潮最低氣溫和降溫幅度的空間分布有關。寒潮冷空氣自西北向東南影響河南,豫北和豫東位于寒潮的活動路徑上,寒潮頻次較多,氣溫較低,所以受災率較大。豫西海拔較高,寒潮過程氣溫較低,也易遭受低溫凍害。豫南雖然寒潮頻次少,但寒潮過程降溫幅度大,加之暖濕氣流活躍,常常出現大到暴雪,加重了災情。豫西南寒潮頻次少,降溫幅度也較小,低溫凍害較輕。通過上述分析可知,在氣候變暖背景下,雖然河南省寒潮頻次和受災面積整體上呈減少趨勢,但2011年后寒潮頻次明顯增加,并且3、4月份寒潮頻次較多,此時正值農作物拔節孕穗和果樹開花的生長關鍵期,抗寒能力較弱,加之寒潮低溫和降溫幅度的空間差異較大,因此河南農作物遭受寒潮凍害的風險仍然較大。 圖10 2005-2019年河南省寒潮凍害受災率空間分布 (1)河南省寒潮頻次具有明顯的空間分布差異,表現為豫北和中東部地區的多,豫西和豫南的少,其中豫北北部、豫東東部和豫西山區東側的洛陽-平頂山一帶為寒潮高發區。從寒潮平均最低氣溫的空間分布看,豫北大部、豫西大部和中東部偏南地區的較低,豫東偏北地區、豫西南和淮河以南大部的較高。寒潮平均最大降溫幅度的空間分布與寒潮頻次和最低氣溫的空間分布差異較大,表現為由西北向東南增加,豫東和豫南地區的寒潮降溫幅度明顯高于全省其他地區的降溫幅度。 (2)近59年河南省共出現區域性寒潮213次,其中全省性寒潮50次。從月分布看,寒潮過程在11月發生頻次最多,1月的最少。從季節分布看,寒潮過程秋季發生頻次最多,冬季和春季的相同。近59年河南寒潮頻次呈顯著減少趨勢,冬季、春季和秋季寒潮頻次均呈減少趨勢,其中冬季減少趨勢顯著,這與河南冬半年平均最低氣溫顯著升高的趨勢相反。從年代際變化來看,寒潮頻次1960年代的最多,2000年代的最少,但2011年以來寒潮頻次較2000年代的明顯增加。 (3)近59年河南省區域性寒潮強度指數以2月的最大,1月的次之,4月的最小。強、中、弱等級寒潮過程分別出現39次、121次和53次,其中冬季強寒潮比例最大,春季和秋季弱寒潮比例最大。近59年全省強、中等級寒潮頻次隨年代際減少,弱寒潮頻次無明顯的年代際變化特征,但2010年代以來,中等和弱等級寒潮頻次開始增多。區域性寒潮以持續日數≤4 d的過程為主,占寒潮總數的92%。強寒潮持續日數以3~4 d居多,中等寒潮的以2~3 d居多,弱寒潮的以1~2 d居多。近59年全省寒潮日數呈顯著減少趨勢,與寒潮發生頻次的變化趨勢一致。 (4)河南省寒潮凍害造成的農作物受災面積約占總受災面積的5%。寒潮凍害受災率的空間分布差異較大,豫北大部、豫西三門峽、豫東開封和商丘、豫南駐馬店和信陽大部受災率較大。近42年河南寒潮凍害受災面積呈不顯著的減少趨勢,但由于2011年以來河南寒潮頻次明顯增加,且寒潮在春季3、4月份發生頻次較大,此時正值農作物的生長關鍵期,抗寒能力較弱,遭受寒潮凍害的風險仍然很大。

2.4 寒潮過程持續日數

3 寒潮對農業的影響

4 結 論