晉東南簸箕院縮影

李韜略

端氏村位于山西省沁水縣東部,其傳統風貌保存較好。2016年,端氏村被公布為第四批中國傳統村落,并于2018年被列入中央財政支持范圍的中國傳統村落。本文在實地觀測的基礎上,論述端氏村的歷史沿革、空間格局、傳統建筑以及裝飾特點,呈現濱河山地聚落獨特魅力及空間屬性。

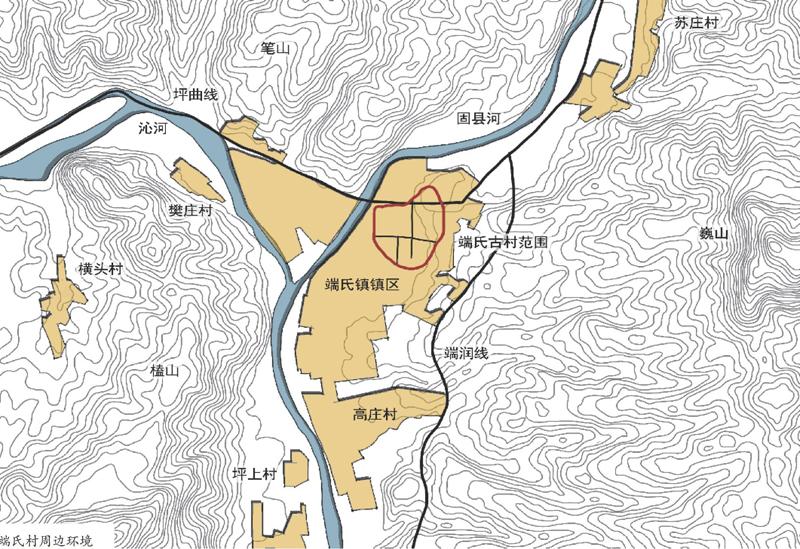

端氏村位于山西省沁水縣城區以東45公里,沁河與固縣河的交匯地帶,其地處沁水、長子、高平、晉城、陽城五縣交匯處,距離周邊縣城只有百十里的距離,自古以來一直作為區域的貿易中心。

歷史沿革

有關端氏的記載初時可追溯到《史記·趙世家》中:“十六年,(趙)與韓、魏分晉,封晉君以端氏。肅侯元年,奪晉君端氏遷屯留。”表明在春秋時期,端氏曾經短暫地作為晉國的國都,晉君日常在此食邑達10年。此后,雖然晉君已遷往屯留,但端氏侯國卻仍未消失,直到公元100年左右由于無人繼承而被廢除。

到了漢朝,端氏轉為端氏縣城。《漢書》中描述:“河東郡,秦置,莽曰兆陽,有根倉、濕倉。戶二十三萬六千八百九十六,口九十六萬二千九百一十二。縣二十四……端氏、臨汾、垣、禹貢王屋山在東北,流水所出,東南至武德入河,鐵出滎陽北地中,又東至瑯槐入海,過郡九,行千八百四十里。”由此可知,當時的端氏隸屬于河東郡,是依托沁水而設置的城鎮。

隋開皇三年(583年),端氏縣城經歷了一次遷移,由鄭莊鎮西城村遷至如今的端氏村,也奠定了如今的村落格局。完成新城的建設后,端氏縣城逐漸成為地區的商貿中心,并在武德八年(625年)成為一州郡治之地。根據《舊唐書·地理志·澤州》所描述:“陽城,隋浚澤縣,武德元年(618)于縣置澤州,八年(625)移置端氏。”以及“端氏,漢縣,武德八年(625)移澤州于此縣,貞觀元年(627)又移于晉城。”雖說只持續了兩年時間,但足以說明當時的端氏在人口、商貿、手工業等方面已經符合州治所的要求。

自元朝開始,隨著國家版圖的擴大,端氏縣失去原先重要的戰略地位。從元至元(1266年)并入沁水縣,歸屬晉寧路。不僅如此,明末清初之時連年不斷的起義和戰亂對端氏造成了嚴重的破壞,導致百姓流離失所,房屋損毀殆盡,現存傳統建筑幾乎都為清代之后所建。當時任江西南康府推官的竇復儼在此留下詩句“驅馬秦川道,孤村斷復連。柴扉空鎖霧,冷灶半沉煙。日暮難呼主,民窮欲叩天。傷心兵火后,誰向此中憐?”詮釋出當時荒涼的景象。

新中國以后,端氏于1985年由原先的端氏公社轉為端氏鎮端氏村,憑借緊靠鎮區及省道的優勢,在產業、基礎設施及公共服務設施等方面有較大的提升,村落規模快速擴張。每逢重要節日,村里的趕集與唱戲活動都能吸引不少外鄉人前來。

空間格局

過去講究“枕山、環水、面屏”的風水格局,端氏村的選址正是如此,周圍山體有效緩解冬季寒風的侵蝕,確保谷地穩定的氣溫。東面的山體上雖然遮擋部分光照,但有利于布置軍事設施,提高端氏村戰時防御力,并降低洪澇等自然災害對村子的破壞。借助沁河環繞的便利,端氏村在新建不久便成為沁河古道通往中原各地的重要商埠,北方地區有名的旱碼頭。

端氏村總面積100公頃,東西最長450米,南北600米,分南北兩塊,北區地處高臺。其東、北兩個方向均為陡坡,僅在西面和南面分別開辟一大一小兩個寨門,大寨門為二層門樓,小寨高2米寬1米,人們只能通過寨門前狹窄的緩坡可以進入寨內。高臺上視野良好,可以俯視城內全景,其上方仍保留有較多傳統民居建筑,院落布局對稱規整,可推測當時應為城市管理者辦公生活的區域。

端氏村以十字街為主街,道路分為兩個等級,其中北街長度最長為400米,東街長度最短為200米,路口以丁字形交叉,最重要的軍事、宗教建筑建于丁字口盡端,其余宗教、行政、商業建筑位于主街兩側,也有部分廟宇、道觀、祠堂等建筑分布在城東,借助巍山抬高的地勢,凸顯建筑崇高的地位,這也符合過去堡寨類防御體系普遍的布局手法。現存十字街多已經被現代化改造,根據北街保留的部分道路測量,其街巷寬度3米,高寬比為1.5左右。次級道路以十字街為起點,向古城四周不規則擴散,作為民居的入戶道路,形態蜿蜒曲折,靈活多變,當前保留的街道寬度在1.7~2.2米之間,高寬比為2.7~2.85。

典型建筑

五龍廟修建于端氏村東側巍山的半山腰處,坐南朝北,依托南面山脈深處的山溢泉水修建,廟門口的水井至今依然是五龍頭村生活用水的主要來源。根據廟內所留殘碑記載,此廟于大清同治歲次癸酉年重建。是由高莊村真澤之殿,將斯神像遷于此,由人們供奉祭祀。

五龍廟東西寬16米,南北長30米,大門位于西北角。以南大殿為正殿,目前保存完整,為三開間正房,兩側為耳房,其層數雖然僅為一層,但為了彰顯地位,建筑高度勝過廟宇內其他建筑,正房與兩側耳房門前都設有寬敞的臺基,正房距離地面1.2米,耳房較正房低一級臺階。北大殿原本為戲臺,自“文革”后荒廢,同是一層三開間布局,但兩側耳房只能從正房進入。兩側廂房高度幾乎一致,皆小于南北大殿,東廂房為二開間,西廂房為三開間,除靠近南大殿的房屋為一層外,其余為二層,屋內已倒塌損壞,無法進入,據猜測過去應為廟宇管理人或戲班子居住場所。

端氏村內賈氏民居為清代及民國時期名人賈景德故居,自1933年動工,歷時5年修成,原本為三進院,內部包括祠堂,主人四庭院,傭人居室,養馬場和后花園等六種形態,后由于戰爭等各種原因造成部分倒塌損壞,現存有三排磚木結構古建筑,已合并成為端氏小學的一部分,充當學校后勤人員宿舍繼續使用。

從現存的賈氏民居來看,建筑坐北朝南,由一條東西向的通道將所有建筑串聯起來,空間流線清晰、主次分明。通道西側的主入口前設置有影壁,進入后南面為平行排列的兩座簸箕院,院子北側兩座正房通過正中一座耳房相連,面闊三間,進深兩間;東西廂房同樣面闊三間,進深兩間,其建筑以青磚砌墻,硬山頂上覆蓋素板瓦,兩座院落正中的廂房與耳房之間的空隙較大,將兩個庭院連通起來。西側院落無論正房和廂房都為二層,而東側院落僅有西廂房為二層建筑,因此可推測當時的賈氏家族以西為尊,僅地位高的長輩有資格居住在西側。兩座簸箕院東側緊靠著一座一層東西向長條形建筑,其院墻低矮,或為傭人居住場所。通道東側盡頭為東西向狹長的庭院,其東北處為賈氏民居次入口,大門上的牌樓為歇山頂形式,勾頭、屋脊等部位以琉璃裝飾,凸顯官宦世家的威嚴。

特色裝飾

端氏村目前保留較好的石雕大多位于公共建筑及賈氏民居中,以柱礎部位為主。五龍廟正殿的柱礎上刻有瑞獸麒麟以及花卉圖案,渲染了廟宇祥瑞避邪的意義;賈氏民居大門的柱礎則在四周雕刻有童子嬉鬧的場面,正中間布置有繁復的花卉團,象征著家族的人丁興旺。

端氏村的脊飾磚雕以青磚為主要材料,多分布于公共建筑及高檔民居中,內容偏向于各類瑞獸及花草,屋脊兩側常常有起翹。如賈氏民居大門脊飾一端有青黃相間的異獸起翹,其他部位則為各類花草紋樣,色彩靚麗,層次分明,烘托出大門的華麗莊嚴;湯王廟的脊飾圖案以植物為主,但又摻雜了騰龍、云朵、符號組合,屋脊正中和兩端分別有凸起的龍首和龍尾,每塊磚瓦雕刻的圖案無一雷同,在形態、色彩、手法上各具特色,令人嘆為觀止。其他如五龍廟、蔡來余院等脊飾磚雕雖不如上述二者的色彩鮮艷,但精致程度卻絲毫不差,且脊飾圖案根據建筑等級有所不同,只有正房刻有異獸,廂房及大門脊飾以花草為主,反映出端氏對宗法禮制的重視。

端氏村歷史久遠,歷經多個朝代變遷,環境特色、空間格局以及街巷體系依然保存完好。古村內部地勢變化豐富,呈東高西低、北高南低的形式。不同高差的建筑在功能、排布上存在明顯差異。恢弘的主街與狹窄的巷道體現出城市居民在公共與私人空間上的博弈。傳統建筑雖然大多已經隨著時代更迭而消逝,但保留的部分仍有明顯的晉東南簸箕院特色,各類建筑上精美的雕塑充分展現了過去匠人的精湛技藝。

作者單位:北京交通大學 建筑與藝術學院