歷史視野下太原現代城市建設發展研究

崔晶銘,楊一帆

(北京建筑大學 建筑與城市規劃學院,北京 100044)

引言

太原是有著承東啟西作用的重要中部工業城市,還是歷史遺存豐富的歷史文化名城。在現代化進程中的各時期諸多因素作用下,太原城市建設用地擴展、布局,城市景觀風貌均呈顯著的演變特征。現今對太原現代城市建設發展的研究多著眼于某一特定時期,或處某一專項視角的片段性研究,對解放至今城市建設演變的整體性研究仍待推進。本文對新中國成立至今的太原城市建設實際情況進行梳理,比對各時期的歷史圖集,歸納城市建設用地擴展、布局,城市景觀風貌建設的演變特征,探討太原現代城市建設的演變規律及演變的主要動因。

一、城市建設用地擴展的演變及特征

(一)城市建設用地擴展的演變

1.城市建成區空間擴展速度

1949—1965年間,我國展開恢復性的城市建設活動,太原市城市空間迅速擴張,建成區面積由解放時的30km2,擴大到《太原市城市建設現狀資料》(1965年)中的146km2,年平均擴展面積約9.7km2。1965—1990年間城市發展緩慢,建成區面積增至168km2,年擴展面積僅為0.88km2。至2000年建成區面積為177km2,平均年擴展0.9km2,城市建設仍幾乎未有推進。2000年至今,太原再次掀起城市建設熱潮,至2020年建成區面積高速增長至340km2,年平均增長約8.2km2。

2.城市空間擴展形態

新中國成立初城市建設以汾河為南北軸線,圍繞其向外發展,初步奠定了以汾河為軸帶拓展的方向。1954—1981年間,城市空間主要沿汾河東岸向南北延伸,1981—1998年汾河兩岸均進行軸向、圈層擴展,而東面有山體制約,擴張受限,此階段以西部擴展為主。1998—2010年南部建飛地式衛星城,城市空間向舊城外緣及南部郊區圈層擴展,2010年至今飛地與城區之間空地不斷填充,城市空間主要沿汾河向南、北沿線式擴展。

(二)城市建設用地擴展的演變特征

從時間縱軸觀察,太原現代城市空間擴展速度整體呈現出“快—緩—快”的演進特征,具有顯著突變性。從空間上可得,城市空間擴展形態呈“軸向+圈層拓展—圈層+飛地式拓展—沿線式拓展”演變特征,汾河中心作用顯著,中部空間圈層式填充擴大且用地逐漸緊湊,自然環境對其起到一定的引導和約束作用,城市跨越式擴張較缺乏,整體形態呈綿亙狀。

二、城市建設用地布局的演變及特征

在“一五”期間的1954年太原編制了首個城市總體規劃,奠定其城市發展基本骨架,后又經歷多次城市規劃調整,本文分別選取1954年、1983年、2010年及2020年的太原地圖進行對比,分析其各類建設用地布局的演變特征。

(一)城市建設用地布局的演變

1.空間結構

“一五”期間“156項”在舊城外圍選址,構成典型的“中間居住,外圍工礦組團”的單中心圈層結構,雖20世紀80—90年代間提出“一主兩副”和“一主三副”空間結構,但對產業和公共設施疏散作用不明顯,實施效果不理想,仍未改變單中心格局相反卻使之強化;如今太原已構建了“雙城”的多中心空間結構。

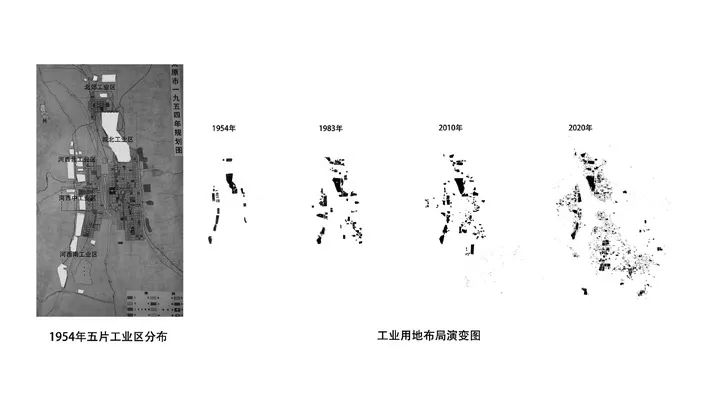

圖154 年五片工業區分布及工業用地布局演變圖

2.工業用地布局

“一五”計劃期間,太原隨“156項”的選址規劃了五個工業區,整體呈分片集中布局;20世紀80—90年代期間調整工業布局方針,二產向中心城區邊緣外遷、新擴建,三產往中心城區發展,工業呈遍地開花景象;步入21世紀以來,不斷進一步調整工業區空間布局,置換市中心工業用地,工業用地主要向城市邊緣南部新區遷移。(圖1)

3.居住用地布局

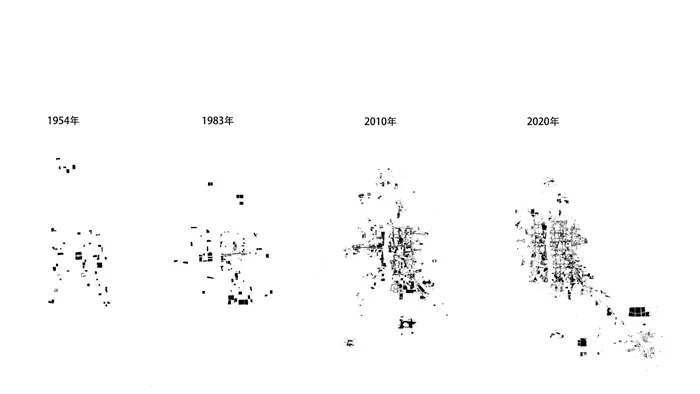

“一五”時期為配合工業建設,居住用地就近廠區安排,分片集中,如北郊迎新街地區、河西北部晉機廠地區等;之間經過一段城市發展停滯期后,20世紀80年代至90年代又掀起建設熱潮,沿汾河兩側興建住宅小區,中心城區聚集填充,雖有向舊城外圍拓展趨勢,但外圍居住用地仍比重較低;21世紀,是太原又一大發展時期,居住用地布局重心顯著朝新城及南部郊區發展。(圖2)

圖2 居住用地布局演變圖

4.公共服務設施用地布局

新中國成立初期公服用地未成體系地集聚于舊城區內,布局混亂;20世紀80年代至90年代將公服用地按小區級、居住區級和市級進行設置,向四周擴大了其用地范圍,并不斷充實舊城區內容,進入21世紀后公服用地全城大面積擴展并朝舊城邊緣及新區擴張。(圖3)

圖3 公服用地布局演變圖

(二)城市建設用地布局的演變特征

空間結構呈“單中心—多中心”的特征。建國初的初次規劃奠定了太原單中心空間結構,后期不斷嘗試向多核格局轉變,隨著對太原城市職能的認識愈加全面,在貫徹“多中心分散組團式”的布局原則下,現今轉變為“雙城”空間結構。

工業用地布局呈“城市外圍分片集聚—全市域遍地分散—整合外遷”的特征。“156項”選址使太原形成“工業圍城”的工業布局。隨著國家產業政策的調整及太原的產業轉型、結構升級,工業遍布全城,直至向新區建設,由“工業圍城”逐步轉變到“工業入園”的嶄新時代。

居住用地布局呈“分片集中—集聚填充—郊區擴散”的特征。“一五”期間居住用地多隨工業片區配套建設,改革開放后,居民生活質量需求提高,住宅市場掀起熱潮,人口涌向中心城區,中心城區居住用地集聚填充,日趨飽和,之后居住用地漸向舊城區外圍發展,向郊區擴散。

公共服務設施用地布局呈“舊城區集聚—全城散點分布—全市域均衡分布”的特征。太原公服用地從老城塊狀集聚的雜亂布局,逐步發展至遍地開花,最終漸成體系,新舊城區內外聯動,展現出全市域相對均衡分布的特征。

三、城市景觀風貌建設的演變及特征

(一)城市景觀風貌規劃建設的演變

1.自然生態景觀風貌

新中國成立后太原在其山水格局基礎上,不斷完善自然生態景觀風貌的構建,建立東西向城市生態廊道,打通東西山與汾河的生態聯系,增設各級公共園林綠化節點。至今太原已初步形成“一軸、雙區、三楔、多廊、多園”的生態體系。

2.城市汾河景觀風貌

新中國成立初期初步確立以汾河為軸進行綠化的體系。后逐步規劃了汾河帶狀公園,強化和完善汾河兩岸的園林綠化,形成城市綠化走廊。1998年對汾河城區段進行綜合治理,至2000年其成為城市景觀的一部分。現汾河兩岸漸構成一脈串六段、四心連四軸、五廊五節點的綜合性景觀走廊。

3.城市肌理風貌

20世紀50—60年代太原城市建設采用蘇聯街坊形式——行列式、周邊式和雙周邊式,以雙周邊式為主要形式,路網為囲字型棋盤式。70—80年代太原對全市進行組團劃分,興建住宅小區,多呈行列式布局,路網走向綜合化,密度增加。90年代至今建筑呈點、線、塊狀混合分布,組合形式多變,路網密度進一步增大。

4.城市工業景觀風貌

20世紀50—60年代太原規劃了五個工業區,功能分區明確,工業布置規整集中,廠區總平布局為西方古典主義構圖形式,并產生了一批質量較高且具有時代特色的工業建筑,此工業景觀持續多年,至2016年開始建設基礎設施配套完善、具備規模效應和乘數效應的新型現代工業園區,形成城市工業景觀新貌。

5.歷史文化名城景觀風貌

太原歷史文化景觀資源豐富,大量建筑風格多樣的文物、歷史建筑、傳統建筑等留存至今,但新中國成立初期未得到關注。1991年太原被定為省級歷史文化名城,但本時期太原以現代化建設為主,分散且為數較少的文物古跡與各種現代風格建筑混雜分布或被其埋沒。2011年太原獲批國家歷史文化名城,開始重視構建歷史文化名城景觀風貌,劃定歷史街區、歷史文化風貌區,但傳統風貌仍屈居一隅。

(二)城市景觀風貌建設的演變特征

太原城市規劃運用其“一水、三山”的地理優勢,對自然生態景觀進行“點—線—面”的建設整治,汾河景觀呈“城市綠軸—綠化走廊—綜合性景觀走廊”的發展特征,逐步構建山水格局、宜居城區的太原城。

解放后太原在蘇聯影響建設下,城市肌理規整且具有蘇聯古典主義特色,后隨城市現代化建設逐漸變豐富,形成多元并存的城市肌理風貌,有著顯著的文化及歷史發展脈絡。作為工業城市,從蘇聯援建時期的古典主義布局到現今成體系、成規模的工業格局均有體現,工業遺存豐富且原貌保存較好,形成新舊工業風貌并存的和諧景象。作為歷史文化名城,太原歷史區域輻射作用較弱,歷史文化風貌特征延續欠佳且被現代風貌掩蓋。

四、太原現代城市建設演變規律及影響因素

(一)太原現代城市建設演變規律總結

1.城市建設用地演變規律

太原城市擴展速度隨國家發展及經濟情況呈正比波動,擴展形態以沿汾河南北軸向連續拓展為主,東西受山體阻礙,擴張力度較小,向著“南移西進,北展東擴”、東西一體化及太榆一體化趨勢發展。總之,城市用地擴展基本遵循外延連續式擴展規律。

太原作為我國重點中心城市,在首次總規下形成的太原發展骨架基礎上,城市用地布局不斷優化調整,由“單中心”轉變為“多中心”空間結構,“工業圍城”過渡為“工業入園”,居住用地及公服用地漸自成體系。基于國家對城市可持續發展的重視,加上舊城區用地的不斷飽和,以及國家相關政策的調整,如今居住、工業及公服用地向南、向新區外遷發展。整體看來太原城市定位轉變較緩慢,城市發展較滯后,用地布局長時期處于內整階段,外延調整較晚,現今不斷鞏固和發展“多中心分散組團式”布局,朝著功能融合、內外聯動、宜居城區推進。

2.城市景觀風貌建設演變規律

太原城市景觀的演變始終以自身自然地理條件作基底,人工化地將山水環境置入城市格局中,再探索實踐構成一套完整體系。城市景觀格局始終保持著山水輪廓有機延續、城山相依相容的演進規律。

太原是擁有豐厚歷史背景的文化古都,城市風貌朝著塑造城市形態特色同時保護和傳承歷史文脈方面發展。但太原對歷史文化名城的保護關注較晚,歷史文化風貌規劃深度不夠,且規劃和保護實施的銜接有著滯后脫節現象,在現代化建設中其歷史文化風貌與現代風貌混雜以致埋沒。綜上,其景觀風貌在各類因素作用下呈現出延續、協調、適應、更新的規律,但作為歷史文化名城而言,傳統風貌與現代風貌產生矛盾,城市風貌展現的仍只是時至今日現代之景。

(二)太原現代城市建設演變影響因素分析

1.地理條件因素

太原自然地理條件優越,東、西、北三面峰巒疊嶂,汾河一水中分縱貫南北,汾河成為城市發展軸線,山體的約束是太原“南移西進”發展趨勢的影響因素之一。且自然資源富饒,為工業生產提供了有利資源條件,是太原發展為重工業城市的物質基礎。

太原處于東、中、西三大經濟地帶的結合部,有著承東啟西、輻射南北的作用,其區位優勢是推動其空間擴展、城市用地功能布局優化調整的重要因素。

2.經濟影響因素

新中國成立初國家為恢復經濟展開了以重工業建設為主導的大規模經濟建設,城市擴展迅速,后國家政治動蕩,經濟發展受阻,城市擴展出現休眠現象,改革開放后,經濟日漸回暖,城市建設也開始如火如荼地進行。經濟的發展帶動了第三產業的發展和人口規模的激增,城市擴展形態呈現內整外延的趨勢。可見,經濟因素是城市用地擴展速度和形態演變的根本動力。

3.國家政策方針影響因素

新中國成立初在“一邊倒”地“以蘇為師”外交政策下,我國仿蘇聯編制“一五”計劃,太原被定為重點建設的重工業城市,城市建設以工業為主導。太原被批準為內陸開放城市后,城市性質對省會職能的認識更加全面,城市綜合性加強,居住用地在住宅制度改革下形成組團式布局,公服用地漸成體系,工業用地在“退二進三”方針下呈外遷趨勢。國家提出中部崛起戰略后,太原城市性質著重強調對區域的輻射作用,城市規劃首次突破行政區劃限制,單中心變為多中心結構。產業政策進行調整,工業采取“退城入園”等發展戰略,擺脫工業圍城格局,太原城市建設朝新區快速發展。

4.規劃建設理念影響因素

在蘇聯專家指導下太原編制了第一版以蘇聯規劃為藍本的總規(54版),深受蘇聯古典形式主義、“社會主義內容,民族形式”、功能主義、以工業生產為核心的規劃思想影響,構成特殊時代的城市肌理風貌、工業景觀風貌及歷史文化風貌。1979年中美建交,規劃開始受歐美思潮影響,81版和98版總規中城市建設考慮居民現代生活多種需求,在關注“生產”基礎上增加了“生活”,建筑建設朝“全球化”發展,城市風貌煥然一新。在前期學習的基礎上,太原根據自身存在的問題,以新區域觀為主導思想完成了第四版總規,適應當前太原社會經濟發展和吻合城市發展新趨勢,為太原長遠合理發展創造條件。

5.歷史文化名城的保護規劃因素

太原是一座有著2500年的建城史且文化發達的古城。在20世紀50—90年代均對太原歷史文化保護和其價值認識不足,直至21世紀歷史文化名城的保護規劃才受到關注,展現歷史文化記憶的景觀風貌規劃建設受到重視,公布保護多處歷史建筑、歷史文化街區、歷史文化風貌區,將保護和延續太原歷史文化提到了新的高度,但實施效果差強人意。

五、結論

太原自新中國成立至今經歷多階段的城市建設發展,逐步優化了城市空間布局,完善了城市功能,構建了特色城市景觀風貌,形成了今天的錦繡太原城。隨各時期的不同規劃建設任務及目標,城市建設具有顯著演變特征。本文根據城市建設發展狀況,歸納了城市建設用地擴展、布局,城市景觀風貌的演變特征,對太原現代城市建設演變的規律、促進城市發展的因素進行了詳細的論述。太原每個歷史時期城市建設不僅具有現實意義,還具有多重價值,希望通過對太原現代城市建設發展的歷史研究,對城市保護的再認識,為城市的保護提供新的切入點,開啟能夠延續歷史且開拓創新的城市建設新篇章。