西霞院水下修復工程超大方量混凝土施工工藝探討

吳金偉,江志安,崔溦,王宇,王利新

(1.天津市地基與基礎工程企業重點實驗室,天津301700;2.天津大學建筑工程學院,天津300350)

受環境要素、荷載條件及材料劣化影響,水利工程的長久運行會不可避免帶來各種病害,隨著我國水利工程由建設高峰轉入常態化,水工建筑物的修復加固將成為今后很長時期的重要任務[1-4]。水利工程運行條件復雜,尤其是水下結構物屬半隱蔽工程,其病害探測、修復工藝、質量檢測與陸上干地條件顯著不同,具有較為明顯的特點和難點:①受水介質影響,基于水泥基的修復材料需充分發揮抗分散性、快速凝結等特點,但同時水下施工一般混凝土泵送距離較長,還需兼顧材料流動性影響[5,6],因此材料組分、配合比設計與工作特性等都需要進行專門研究;②受復雜施工環境影響,水下混凝土澆筑需要較多人力物力,水下施工一般采用鋼筋籠作為擋墻,為水下混凝土澆筑創造工作面,因此鋼筋籠擋墻的穩定性及施工方法、水下混凝土澆筑工藝等對施工質量具有重要影響。

針對上述特點和難點,本文以西霞院工程為對象,對水下不擴散混凝土、水下鋼筋籠混凝土擋墻施工、復雜水下環境混凝土澆筑等關鍵技術問題進行了較為深入的研究,初步建立了復雜環境下水利工程水下修復加固成套技術。

1 工程概況

西霞院水庫是黃河小浪底水利樞紐的配套工程,位于小浪底壩址下游16 km處的黃河干流上,以反調節為主,結合發電,兼顧泄洪、灌溉。該水庫在過去已經過多次調水調沙運用,特別是2018、2019年的“低水位、大流量、高含沙、長歷時”泄洪運用。2020年3月,對泄洪排沙系統開展水下檢查,發現泄洪、排沙等建筑物存在不同程度的沖蝕破壞問題,其中包括6號排沙洞上游擋墻、胸墻式泄洪洞上游鋪蓋、胸墻式泄洪閘上游干砌石護腳等部位,缺陷部位水下監測地形如圖1—2所示。

圖1 6號排沙洞上游擋墻及胸墻式泄洪閘上游鋪蓋沖蝕破壞區域水下三維地形

圖2 6號排沙洞上游擋墻及胸墻式泄洪閘上游鋪蓋沖蝕破壞區域示意

2 水下不擴散混凝土

為適應水下復雜施工環境和大方量混凝土澆筑,西霞院水下修復工程采用水下不分散混凝土,不低于C30F100,屬一級配。水下混凝土配置強度宜提高10%~20%,膠凝材料用量不宜少于360 kg/m3;混凝土在水中有自由落差時,膠凝材料用量不宜低于400 kg/m3。水下混凝土拌合物應具有自密實性能,且粗骨料最大粒徑不宜超過20 mm。混凝土主要性能技術指標詳見表1,施工配合比詳見表2。

表1 混凝土主要性能技術指標

表2 水下不分散混凝土施工配合比參數

3 施工工藝研究

3.1 施工流程

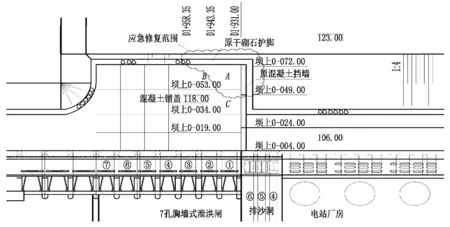

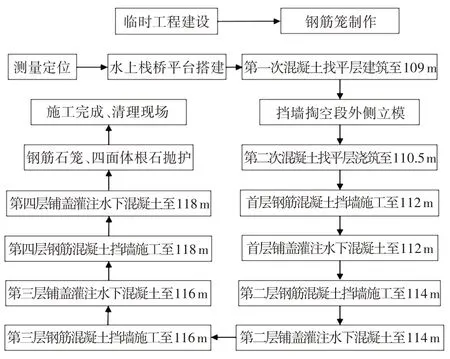

西霞院水下修復工程進口檢修閘門前鋪蓋和擋土墻檢查修復工程的總體施工方案為:①水下檢查;②水下基礎清理;③現狀擋墻基礎掏空段處理;④水下找平層施工;⑤排沙洞擋墻上游施工;⑥鋪蓋底部掏空及缺失部位水下混凝土擋墻回填澆筑;⑦傾倒段擋墻處理;⑧鋼筋石籠拋護和四面體根石拋護。主要施工流程,如圖3所示。

圖3 主要施工流程

在以上施工方案和施工過程中主要涉及的施工工藝有5種:①測量放樣;②水上交通棧橋和平臺工程;③鋼筋籠施工;④水下模板施工;⑤混凝土水下澆筑施工。在本研究中,針對鋼筋籠擋墻施工及混凝土水下澆筑施工進行系統介紹。

3.2 鋼筋籠擋墻施工工藝及方法

鋼筋籠采用地面加工成型,水中安裝就位。鋼筋籠的制作應根據水下混凝土擋墻修復的長度和高度分節制作,并內嵌鋼絲網。鋼筋籠采用六面體型式,每節制作邊長為2 m,局部銜接位置鋼筋籠的高度和長度可根據擋墻實際位置的布置進行適當調整。

鋼筋籠采用HRB400熱軋鋼筋,直徑20 mm,間排距200 mm,內嵌鋼絲網。鋼筋的質量、搭接方法、搭接長度、焊接接頭的機械性能等應能夠滿足相關施工規范要求。

鋼絲網應有足夠的強度(不小于380 MPa),以防止混凝土澆筑時被撐破。鋼絲直徑3 mm,網孔孔徑不宜過大(不大于10 mm),以防止混凝土澆筑時無法起到臨時阻擋作用;內嵌鋼筋網應預留插筋孔,以方便水下插筋的布置和安裝。

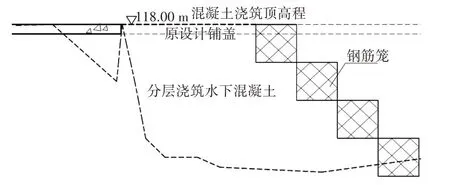

經水下檢查,發現壩上0-053—0-072、D1+931—D1+943.35段鋪蓋被沖垮,尺寸12.35 m×19 m。沖垮鋪蓋采用回填水下混凝土進行修復,修復回填混凝土范圍為新澆筑鋼筋籠擋墻和現狀鋪蓋之間區域。一層擋墻澆筑完成并具有一定強度后進行擋墻內側水下混凝土回填澆筑,然后再進行下一層鋼筋籠擋墻和水下混凝土回填施工。上游缺失鋪蓋修復方案,如圖4所示。

圖4 上游缺失鋪蓋修復方案示意

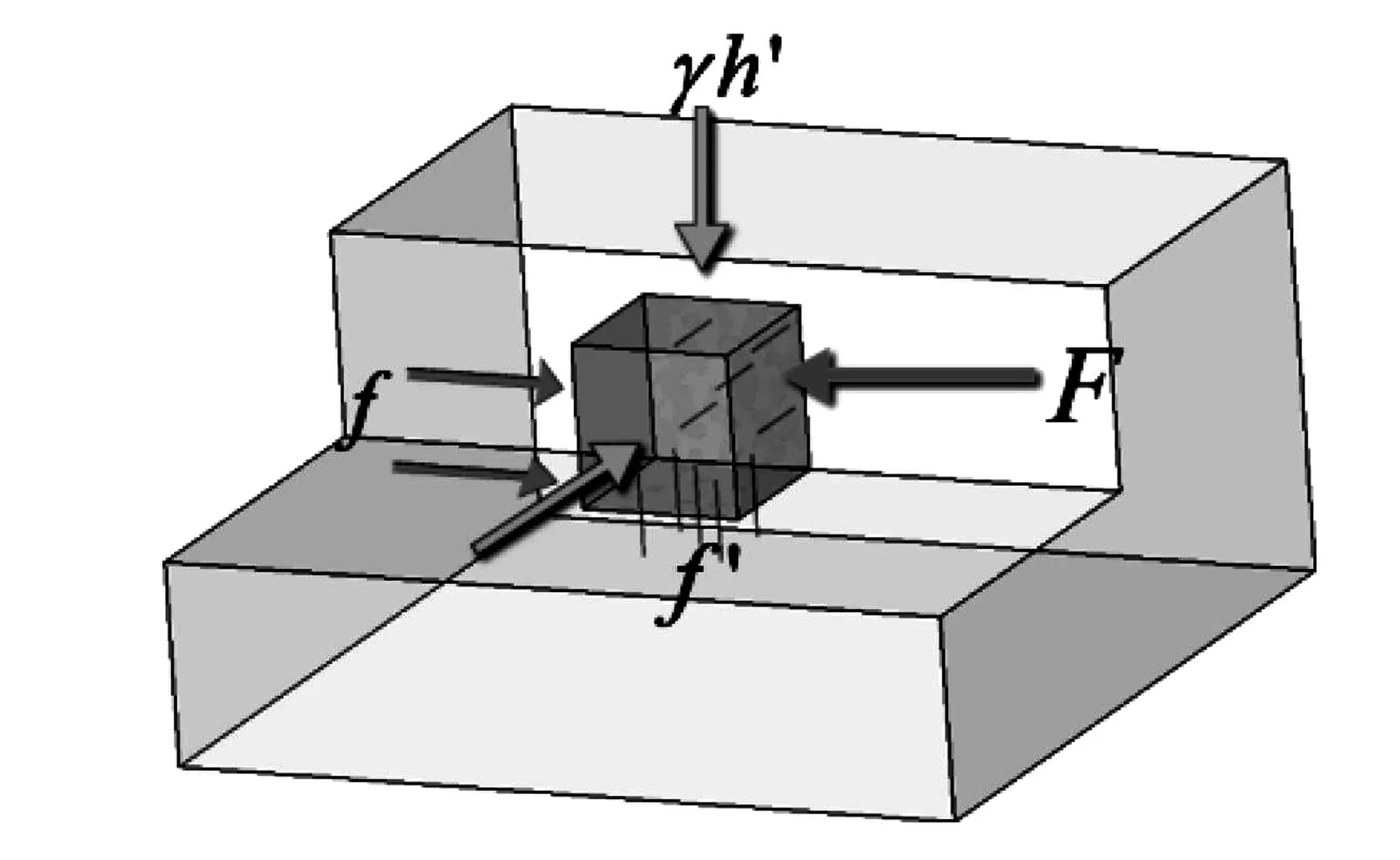

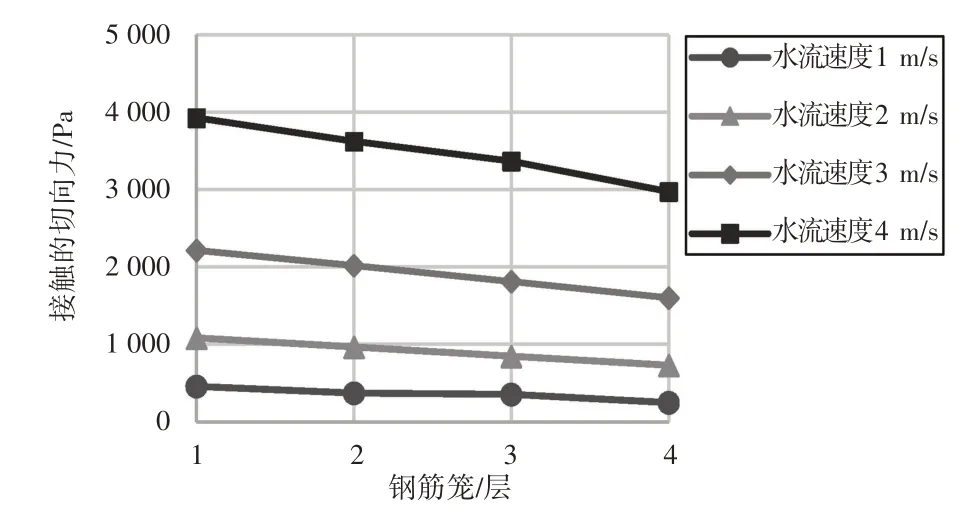

擋墻采用預制鋼筋籠內嵌細孔鋼絲網吊入水下,鋼筋籠到位后進行連接,內部預置連接插筋,然后在鋼筋籠內澆筑水下混凝土,首先形成水下混凝土擋墻。針對單個鋼筋混凝土擋墻進行有限元穩定性分析計算,單個鋼筋籠受力如圖5所示。淹沒于水流中的物體受到水流作用力,對于長方體受到的水平作用力,Evett等提出水平拖曳力公式:

圖5 鋼筋混凝土擋墻計算穩定受力示意

式中:FD為水流拖曳力(N);CD為拖曳力系數;ρ為流體密度(kg/m3);U為水流流速(m/s);A為塊體在垂直于來流方向的投影面積(m2)。

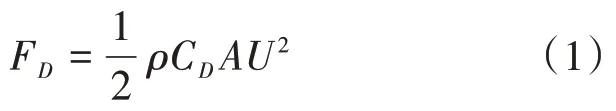

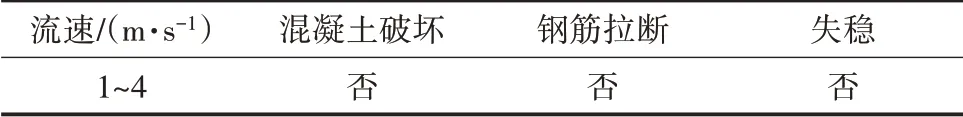

不同水深下鋼筋籠與地基的接觸切向力變化如圖6所示,擋墻的穩定性評價詳見表3。從圖6可以看出,鋼筋籠在水下1~4 m/s水流速度下均處于穩定狀態。

圖6 不同流速和水深下鋼筋籠與地基的接觸切向力變化曲線

表3 鋼筋籠的安全穩定性評價

3.3 混凝土澆筑施工工藝及方法

混凝土澆筑采用導管法施工。在開澆階段,導管底部應接近基底面300~500 mm并應盡量安置在地基的低洼處;第一罐水下混凝土澆筑時在導管中應設置隔水球將混凝土與水隔開;從首批混凝土澆筑至結束,導管下端不得拔出已澆筑的混凝土,且導管埋入混凝土內深度不宜小于1 m;澆筑過程中,混凝土連續供應,澆筑時應根據混凝土面的上升高度及時提升導管,每次提升高度應與混凝土澆筑速度相適應。

水下混凝土澆筑應從倉面最深處開始,若澆筑整個倉面高程無太大高差時,應遵循從上游往下游依次交替澆筑,保證整個倉面水下混凝土均勻上升。

水下擋墻混凝土施工應分層、分次澆筑完成,一層擋墻澆筑完成并具有一定強度后進行擋墻內側水下混凝土回填澆筑。連續不斷地進行澆筑,觀察管內混凝土下降情況,及時測量孔內的混凝土面高度,控制每層混凝土面,不得超灌,以方便下一層墻體鋼筋籠安裝。

澆筑水下擋墻混凝土時,應控制混凝土流速、澆筑上升速度等,防止混凝土沖擊鋼筋籠模板造成鋼筋籠上浮或傾斜,保證混凝土澆筑質量。混凝土面接近鋼筋籠頂時,保持較大埋深,以減小混凝土的沖擊力,適當提升導管減小埋深(但不小于1 m),以增加鋼筋籠在導管底口以下的埋深,從而增加混凝土對鋼筋籠的握裹力。

水下混凝土澆筑要均勻連續,嚴格控制和易性,保證澆筑質量。鋼筋籠采用平臺吊機懸吊導管法依次澆筑,每一個一次澆筑完成。在開澆階段,混凝土在水中自由落下時,水中自由落差不得大于0.3 m;從開澆混凝土至結束,導管下端不得拔出已澆筑的混凝土,混凝土應連續供應;在澆筑過程中,導管只能上下升降,不得左右移動。澆筑時應根據混凝土面的上升高度及時提升導管,每次提升高度應與混凝土澆筑速度相適應。

4 結語

西霞院水下修復加固工程混凝土澆筑量達到5 000 m3,從施工環境和施工難度來看,都居于國內工程前列。以該工程為例,對水下不擴散混凝土、復雜水下環境混凝土澆筑、水下鋼筋籠混凝土擋墻施工等關鍵技術問題進行了較為深入研究,初步建立了復雜環境下水利工程水下修復加固成套技術。該技術可滿足大水深(>10 m)、復雜浪流條件、大規模(>5 000 m3)水下混凝土澆筑等工程要求,具有較好的可推廣性。