實戰,還是實戰!

王岐朋 王琦予

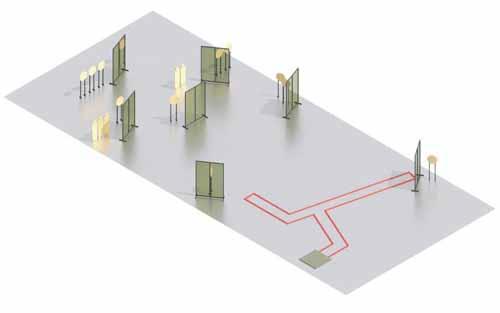

比賽場地設有多種模擬場景

“安全環境”防化偵察兵比賽是國際軍事比賽大框架下的一個比賽項目,由俄羅斯舉辦,旨在檢驗各國“三防”部隊在實際作戰中的專業能力,增進各國“三防”領域的交流與合作。自2015年起,已經連續舉辦5年,項目設有“單車賽”、“射擊賽”和“接力賽”3個比賽科目。值得一提的是,2020年的“射擊賽”全盤更新了科目設置,引入國際實用射擊(IPSC)運動的場景設置和評判規則,改變了以固定射擊姿勢打擊隱顯靶、胸環靶的傳統競賽模式,收到良好效果與反響。

引入IPSC場景設置之原因

國際實用射擊運動流行于歐美等國家,是一種源于軍、警特種動態射擊的競技射擊運動,其競技精神為“精準、火力、速度”,發展至今已有40余年的歷史。目前,世界各地都有自己的實用射擊協會,在民間開展競技射擊活動。IPSC競技射擊有如下特點:一是設置不同道具模擬實戰場景,如學校、街區、辦公場所等;二是槍械可以依據戰斗需要進行改裝;三是必須在標示出的安全區域內完成射擊;四是有一套嚴謹的評判系統。此類競技射擊模擬城鎮作戰環境下射擊,其應用環境和理念與當今世界作戰格局相吻合,符合俄羅斯作戰轉型理念需求,這就是俄方引入IPSC場景設置的原因。

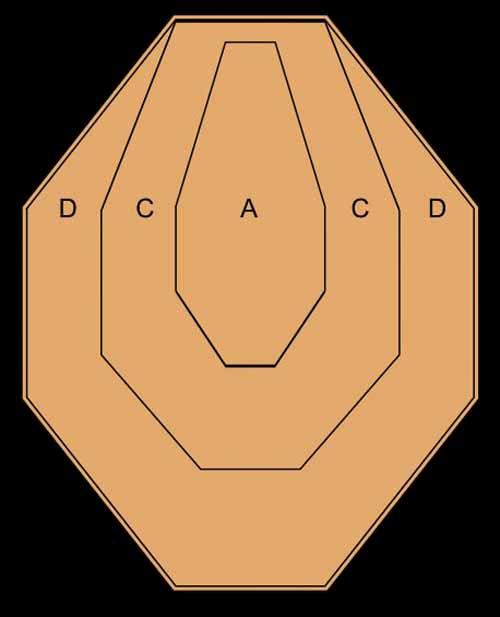

IPSC標準靶,射中A區域得5分,射中C區域得3分,射中D區域得1分

新舊版射擊賽科目規則比較

2019年之前的規則分為兩個射擊區,參賽人員配戴防毒面具,使用的自動步槍(AK-74或自帶本國槍支)均采用單發射擊,所有人員射擊任務相同,未進行環境和任務區分。模擬場景為野戰條件下進攻班組從下車開始進攻、迂回前進、屈伸躍進、突破前沿等幾個階段。靶標設置有身靶、半身靶等。在第一射擊區要求根據目標(10~300m之間的10個隱顯靶)的顯示,在壕溝內采取站姿有依托射擊。第二射擊區要求對100m距離的6個靶標進行射擊。評判標準是環數總分減去罰分為最終得分。

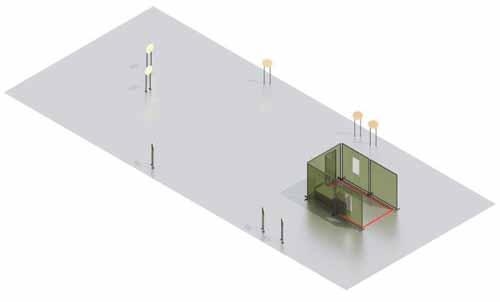

“伏擊”射擊科目場景設置示意圖

“警報”射擊科目場景設置示意圖

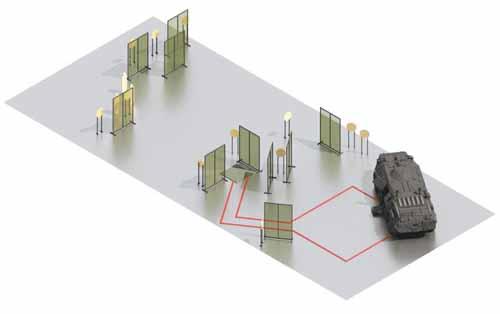

“戰斗偵察”射擊科目場景設置示意圖

區域由2個改為3個,分別對應“伏擊”、“警報”、“戰斗偵察”3個射擊科目,每個科目模擬的場景各不相同。參賽人員使用自動步槍(AK12或自帶本國槍支),采用單發射擊方式。比賽開始前,各參賽人員根據抽簽結果確定參加哪一個科目的比賽,因此,射手必須掌握多種條件下的射擊能力,以適應各種作戰環境。下面對3個射擊科目的場景設置作一說明。

“伏擊”射擊

該比賽類型被俄方稱為“短程賽”,模擬場景為:處于警戒狀態的防化分隊在遭遇敵人伏擊時的自衛還擊射擊。此比賽科目目標數量少(15~100m距離上設有6個標準IPSC靶標),射手運動距離短,不需要進行奔襲或自我防護。比賽程序為:射手不戴防毒面具,攜帶槍支(槍彈未上膛),站于防化偵察車車門處。計時器開始計時后,射手必須沿劃定界限不斷移動射擊位置,對能看到的所有目標實施射擊,射擊姿勢根據不同障礙物的形狀臨時決定。單個目標射擊2次,共射擊12次,滿分為60分。

“警報”射擊

該比賽類型被俄方稱為“中程賽”,模擬場景為:處于休整狀態的防化分隊在遭遇敵人襲擊時的自衛還擊射擊。此比賽科目目標數量較多(15~100m距離上設有11個標準IPSC靶標),射手運動距離較長,需要攜帶奔襲背包,但無需佩戴防護面具。比賽程序為:射手不戴防毒面具、不帶槍支立于方框界限門口處,槍支位于槍架上,槍彈未上膛,奔襲背包位于角落。計時器開始計時后,射手至背包處背上背包,到達槍架處取槍并裝填槍彈,最后在劃定界限內,不斷移動射擊位置對能看到的所有目標實施射擊,射擊姿勢根據不同障礙物的形狀臨時決定。單個目標射擊2次,共射擊22次,滿分為110分。

快速轉移陣地

“戰斗偵察”射擊

該比賽類型被俄方稱為“長程賽”,模擬場景為:防化分隊在遭遇敵人化學襲擊的情況下進行的自衛射擊。此科目目標數量最多(10~100m距離上設有16個標準IPSC靶標),射手需要進行長距離的不斷移動,移動時需要攜帶奔襲背包和防毒面具。比賽程序為:射手佩戴防毒面具,雙手持武器置于腰際,槍彈未上膛,槍管朝向目標方向,立于射擊區域外指定地點,第二個彈匣位于射手的彈匣袋內。計時器開始計時后,射手必須在劃定界限內,不斷移動射擊位置,對能看到的所有目標實施射擊,射擊姿勢根據不同障礙物的形狀臨時決定。單個目標射擊2次,共射擊32次,滿分160分。

除場景貼近實戰, IPSC競技射擊的評判標準也更加科學。根據IPSC標準靶紙的分區,計分標準為:射中A區域5分,射中C區域3分,射中D區域1分。同時引入“射擊系數”,各人的總得分(靶標得分減去扣分)除以其總時間就是射擊系數,即比賽不僅強調射擊準確度,還注重選手所用時間。第一區即“伏擊”射擊科目區的目標較少,得分值低,同時每個人的用時均少;第三區即“戰斗偵察”射擊科目區的目標最多,得分值高,但每個人的用時均較多。為保證所有參賽人員排名的公正性,每個區分別計分,即在同一區的條件是均等的。各區根據參賽人員實際得分除以其比賽時間,所得的“射擊系數”真實反映射手的射擊技能。

最終名次判定方法為,射擊系數第一名的最終得分為100分,其余參賽人員則以自己的相應比例(相應比例=本人射擊系數/第一名射擊系數)乘以100得出自己的最終分數。

從上頁的比賽成績排名表可看出(每個射擊區由于目標數量不同,其滿分分別為60分、110分、160分),第一名選手命中得分只有106分,第五名選手的命中得分是滿分110分,但第一名的用時比第五名少了17秒,所以第一名的射擊系數更高。第二名選手的得分是用自己的射擊系數除以最高得分者的射擊系數,再乘以100得出,即100×(0.6077÷0.6127)=99.18。其余名次以此類推。

團體分值則為團體所有選手的得分值之和,依次進行代表隊成績排序。

綜上所述,兩版比賽規則在辦賽理念、靶標設置、場景布設、評價標準、運動方法上都進行了創新和改進,俄方辦賽委員會為此開辟、建設了配備相應設備的新靶場,專門聘請持有國際實用射擊協會資質的教練員擔任比賽裁判,為比賽增添了新意和觀賞性,吸引了許多國家參與,也激發了民眾的觀賽興致和熱情。

我軍射擊訓練考核該怎么做?

俄方的新舊兩版射擊規則,凸顯了當代軍事變革的實戰應用。我們可從中得出對今后我軍部隊射擊訓練和考核的有益啟示。

作戰環境的變化,要求戰斗員必須掌握多種射擊技戰術

隨著世界城鎮化程度的不斷提高,城鎮作戰已經成為各國研究的重點。恐怖分子或反政府武裝意識到在傳統的野戰陣地作戰,其取得的影響力越來越小,而利用人口稠密及建筑物作為掩護的城鎮,可以發揮其機動靈活的特點,實現其政治目的。

“伏擊”、“警報”和“戰斗偵察”模擬的是城鎮作戰中三種不同的作戰場景,目標置于各種城市障礙物之中,目標距離近,對自身威脅大,且不易觀察射擊,射手必須在不斷移動中尋找最佳射擊位置及時機,對射手的心理、體能、射擊技能都提出了極高要求。針對城鎮作戰特點,大賽規定:射手從下車開始,通過觀察敵情,自行規劃路線,快速裝填彈藥以及更換彈匣,快速識別目標,確定打擊順序,自覺選擇最佳射擊位置,不斷變換站位、動作、節奏,應用不同的射擊姿勢、角度和瞄準方式,實現對層疊目標、敵我混雜目標“絕對快、相對準”的射擊要求,實戰特點更加凸顯。

啟示:不管現代軍事科技和信息化發展水平有多么先進,永遠不能放松基礎技能的打磨,歷練戰斗員(射手)過硬的射擊技戰術水平,掌握多種射擊技戰術,就是提升其在戰場上的作戰能力和生存能力。

計時器開始計時,準備取背包

準確判斷作戰態勢,方能應對戰場不確定性

新版的場景設置從開闊地步兵班組進攻轉變為城市環境作戰、反恐行動,作戰環境的改變使作戰樣式也發生相應的改變,由原來的“預有準備的陣地防御或進攻”變為應對“突發近距離快速反應作戰”。目標的顯示特點由“遠距離、長時間”變為“多目標、近距離、短時間”,要求射手的基本技能由原來的“穩、準”向“快、準”轉變。

目標設置上,改變傳統的陣地作戰模式,更多地設置裝甲車、街道、室內等模擬布景,依托墻、桌、椅、窗孔、門等輔助射擊。射擊模式從以固定射擊姿勢打擊隱顯靶、胸環靶轉變為運動中應對距離不同、高低不一、大小各異、遮擋角度有別的靶標以及人質干擾靶標,射手需不斷觀察判斷目標類型,快速決策射擊方案,并進行快速精準射擊。射擊方法由傳統的掩體內固定陣位射擊轉變為移動搜索射擊,射擊姿勢需因地制宜,靈活選擇。

啟示:要敏銳觀察戰場環境與目標,準確判斷作戰態勢,具備臨機處置突發情況的能力,以靈敏的嗅覺應對未來戰場的諸多不確定性。一個小小的判斷失誤,很可能導致全局的被動甚至失利。

突破傳統“穩、準”理念,練就“快、準”技能

以前的比賽單純以總得分排名次,改版后的比賽以射擊系數排名次。新的評判體系突出了時間因素,充分體現了城鎮作戰的特點,由過去追求精度為主轉變為追求精度與速度相結合。

啟示:近距離作戰,精確命中固然重要,但一味地追求高精度高命中率,就會失去寶貴的火力壓制時間,后果就是自己可能被毀傷。作戰不是游戲可以重頭再來,一旦被毀傷將失去還擊機會,意味著行動失敗。因此,環境的改變要求我們在備戰中應適當改變理念,突破傳統的“穩、準”理念,練就“快、準”必備技能,方能立于不敗之地。