天文宇宙

高海拔宇宙線觀測站發現首批“拍電子伏加速器”和迄今最高能量光子

中國科學院高能物理研究所牽頭的LHAASO國際合作組完成國家重大科技基礎設施“高海拔宇宙線觀測站(LHAASO)”在銀河系內發現大量超高能宇宙加速器,并記錄到能量達1.4拍電子伏的伽馬光子(拍=千萬億),這是人類觀測到的最高能量光子,突破了人類對銀河系粒子加速的傳統認知,開啟了“超高能伽馬天文學”時代。相關成果發表于Nature。LHAASO尚在建設中,這次報道的成果是基于已經建成的1/2規模探測裝置在2020年內11個月的觀測數據。LHAASO是以宇宙線觀測研究為核心的國家重大科技基礎設施,位于四川省稻城縣海拔4410米的海子山,可以全方位、多變量地測量宇宙線。

高海拔宇宙線觀測站(LHAASO,2020.11)(圖片來源于中國科學院網站)

成果發布會現場(圖片來源于中國科學院高能物理研究所網站)

發現太陽冕洞中的感應噴流現象

中國科學院云南天文臺湯澤浩等人觀測到極區冕洞內標準和爆裂感應噴流。相關成果發表于The Astrophysical Journal Letters。太陽大氣中普遍存在許多連續電磁爆發活動現象。通過分析太陽光球磁場、軟X射線和極紫外波段數據,他們研究了起源于兩個相鄰日冕亮點的兩次連續的噴流爆發活動。研究發現第一個亮點爆發可能是由于光球閉合磁拱在浮現過程中與其附近的開放磁場發生磁場重聯導致,爆發開始后又與磁流對消明顯相關。該噴流與以往研究中所謂的標準噴流產生機制一致。該研究說明感應噴流爆發之間具有明確的物理聯系,這類觀測還可用于太陽活動爆發的預報。

火星上游太陽風的分布和變化研究

中國科學院地質與地球物理研究所地球與行星物理院重點實驗室戎昭金研究員、魏勇研究員等與合作者對火星上游(1.4~1.7 AU)太陽風物理參數進行統計,拓展了人們對1AU之外太陽風分布和變化的認識。相關成果發表于The Astrophysical Journal。研究結果顯示,相比地球而言,火星處太陽風離子密度更低、動壓更低,行星際磁場強度更低,而太陽風流速則與地球處類似,保持在370km/s左右。活動高年,太陽風的磁場和動壓都要比活動低年時期強。研究還發現對于太陽風磁場向內的扇區較向外的扇區而言,太陽風際磁場更接近徑向(行星-太陽連線方向),這在高年表現得尤為明顯。

銀河系分子氣體厚盤性質研究

中國科學院紫金山天文臺銀河畫卷科學團隊的蘇揚、楊戟、閆慶增等人對內銀河系近400平方度的分子氣體進行了分析。該分析結果發表于The Astrophysical Journal。觀測發現,分子厚盤由許多獨立、暗弱、非引力束縛的小尺寸分子云組成。新測量的分子厚盤的標高與此前已知的原子氣體盤的標高相當,盤內分子云的速度彌散與薄盤分子云相當。通過對這些分子云樣本進行分析后發現,云-云之間的速度彌散隨著銀心距的增加而系統性地減小。因此,分子氣體的分布受到了不同銀心距處恒星形成活動的調制,厚盤的分子氣體可能起源于銀盤,盤面上恒星活動的劇烈物理過程造成了分子氣體分布的脫偶。

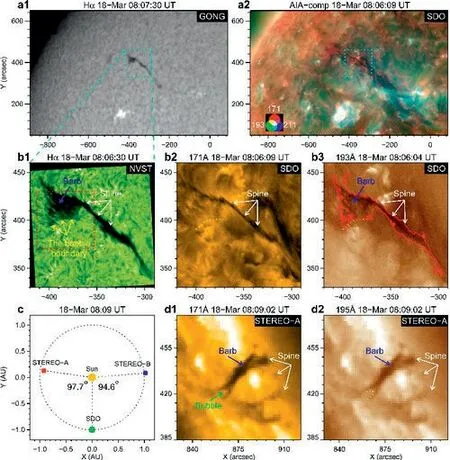

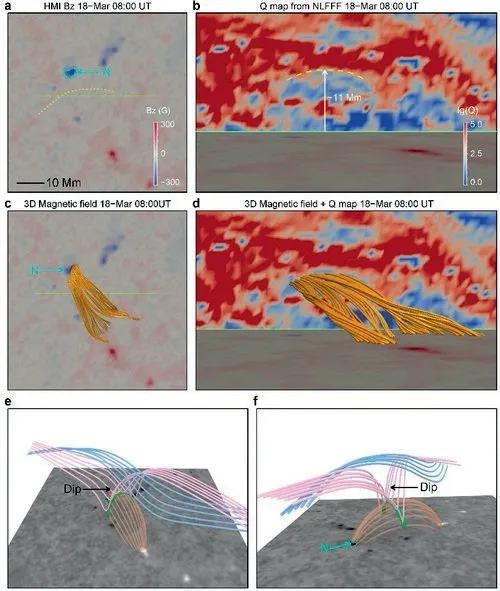

多視角觀測揭示日珥氣泡的三維磁場結構

中國科學院國家天文臺李婷研究員和安徽大學張軍教授等人基于我國自主建設的新真空太陽望遠鏡(NVST)的高質量觀測數據,首次在日面Hα觀測中找到一個位于暗條倒鉤附近的具有拱形明銳邊界的日珥氣泡。相關成果發表于The Astrophysical Journal Letters。研究發現,日面日珥氣泡在日面觀測中很有可能不是一個稀有現象:若在暗條倒鉤下方存在一個磁場聚集區,那么扎根于該磁場聚集區的磁環將與倒鉤相互作用形成氣泡。此外,日面日珥氣泡的發現和后續的相關研究將有望直接回答“氣泡是否由日珥下方的新浮磁通量產生”這一日珥研究領域的關鍵問題,對于進一步揭示日珥磁場和動力學演化有著十分重要的作用。

首次在日面上發現日珥氣泡的對應結構(On-disk Bubble)(圖片來源于中國科學院國家天文臺網站)

日面日珥氣泡的三維磁拓撲結構及其卡通模型(圖片來源于中國科學院國家天文臺網站)

古代赤道極光揭示西太平洋磁異常演化

中國科學院地質與地球物理研究所何飛研究員、魏勇研究員、蔡書慧副研究員和朱日祥院士聯合英國利茲大學Philip W. Livermore教授團隊開展了赤道極光和地球發電機模擬的交叉研究工作,揭示出西太平洋地磁異常區(West Pacific Anomaly,WPA)百年時間尺度的震蕩特征。相關成果發表于PNAS。當前地磁場最顯著特征是南大西洋異常區(South Atlantic Anomaly,SAA)。該研究清晰地呈現了地球內部與空間的緊密聯系,內部影響空間,空間反映內部。WPA的演化對于理解當今SAA的演化和地磁場的整體變化具有重要的指示作用。過去幾十年以來,SAA強度一直在持續減弱,范圍在不斷擴大,未來是否會發生下一次地磁倒轉不得而知。

形態研究疏散星團演化

中國科學院新疆天文臺光學天文及技術應用研究室胡卿順等人利用歐洲航天局發射的蓋亞衛星(Gaia)第二次釋放數據,對265個疏散星團進行形態分析,并對其演化進行深入研究。相關成果發表于The Astrophysical Journal。疏散星團是研究恒星形成和演化的理想實驗室,也是銀河系重要組成部分。在疏散星團演化的研究中,其形態演化是一個重要的物理過程。星團整體形態隨著年齡增大逐漸被拉伸,而星團核區形態則保持圓形或者略微趨于圓形。借助得到的形態參數,對疏散星團的分層結構進行了分層程度參數的定義。該參數能夠在統計學上合理地量化星團分層結構。

國際合作:我們經歷的簡史

中國科學院國家空間科學中心原主任吳季研究員闡述了空間天氣國際合作的綜述。相關文章發表于Journal of Space Weather and Space Climate。對于單個國家來說,不可能覆蓋所有的觀測點,因為我們需要來自不同地點和不同時間的信息。任何一家機構都無法提供具有廣譜傳感器的多個位置。文章回顧了雙星計劃(DSP)、中俄空間天氣聯合研究中心、螢火一號(Yinghuo-1)和太陽風-磁層相互作用全景成像衛星(SMILE)等計劃中開展的國際合作,指出空間天氣是一個全球性的問題,提煉出“自下而上”的任務提出方式和政府支持是開展空間天氣國際合作的核心要素,呼吁在空間天氣領域開展更深入的國際合作,為未來應對極端空間天氣做好準備。