松山湖畔風乍起 科技之光耀中華

——記松山湖材料實驗室首席科學家、中國科學院物理研究所杰出研究員趙金奎

范佳樂

在粵港澳大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區內,坐落著著名的松山湖生態景區。這里,蔥郁的荔枝林綿延起伏于峰巒疊嶂之間,清幽的小路蜿蜒消融在湖天一色盡頭。遠處孤鷺攜朝霞共飛,近岸紫荊和黃花風鈴爭艷。環湖高新科技研發和產業云集,塑造出一幅“科技共山水一色,新城與產業齊飛”的妙趣景象。

環抱著松山湖的是一條彎曲悠長的濱湖路。路邊零星盤踞著蟠龍般的榕樹,偶爾又有纖細挺拔的翠竹簇擁在一起。在這條路上,經常能看到一個騎行者的身影,他是松山湖材料實驗室首席科學家,中國科學院物理研究所杰出研究員趙金奎。每天騎行二三十公里,是他多年來養成并堅持的習慣。“這里空氣清新,景色宜人,騎行可以讓頭腦清醒、使精力充沛”。“其實科學家的要求往往很簡單,有一份你喜歡的工作、一個良好的創新環境、一個可以靜下來思考問題的角落和一兩項自己的愛好就可以了。”寥寥數語,勾勒出趙金奎的性格特點,而他口中所說的工作,正是自己從事了30余年的中子散射和中子科學研究。

以大見小,見微知著——走進中子科學的神奇世界

趙金奎在松山湖騎行

坐落在松山湖畔的松山湖材料實驗室始建于2018年。實驗室立足于建設成為有國際影響力的新材料研發南方基地、國家物質科學研究的重要組成部分、粵港澳交叉開放的新窗口。為此,實驗室布局了公共技術平臺和大科學裝置、前沿科學研究、創新樣板工廠、粵港澳交叉科學中心四大核心板塊。實驗室平臺的一個重要組成部分是中子散射,它也是材料研究的一個不可或缺的手段。松山湖材料實驗室毗鄰并依托堪稱明星“科技之光”的中國散裂中子源。中國散裂中子源在2018年完成驗收并正式投入運行。它的建成填補了國內脈沖中子源領域的空白,使我國成為全世界第四個擁有脈沖式散裂中子源的國家。和松山湖材料實驗室一起,它正成為松山湖科學城的基石,吸引著一大批科研人員慕名而來。

趙金奎正是在2018年加盟松山湖材料實驗室的。在此之前,他是美國橡樹嶺國家實驗室負責散裂中子源小角散射項目研發的首席科學家,早前曾經擔任過德國GKSS研究中心研究員,代理負責大分子結構組的各項研究項目,在中子研究領域積累了深厚的功底。他曾經領導建造了世界散裂中子源上的首臺高通量、高性能的寬動量域小角中子散射譜儀,并首創多項尖端中子技術,在諸多中子科技領域是國際公認的專家。從1988年出國深造,到2018年全職回國,趙金奎在國外生活和工作了整整30年。在這30年間,不管是在生活還是工作和科學思想等方面,他都一直在吸取和學習不同文化的先進之處。但內心深處,總有一份最質樸的反哺情懷,牽著他回到故土。

在國外工作期間,趙金奎一直與國內保持著工作聯系。每次回國,他都會回到中國科學院物理所,學習和了解國內科學發展的新動向,也把他在國外學到的中子科學領域的新知識、新見聞介紹給以前的恩師和同事。在沒有網絡的時代,這些交流對他來說受益匪淺。也正是這些長期的工作聯系,讓他和中國散裂中子源結下了淵源。他曾先后在中國散裂中子源項目論證和立項初期,多次回國和物理所同事討論,為中國散裂中子源的設計參數選擇等方面提供了很多重要的咨詢和建議,促進了中國散裂中子源項目的建設。

“國內最近幾年來在科技方面的投入力度越來越大,對具有國際工作經驗和知識的海外科研人員的需求也越來越多。科學需要交流、合作才會有更深入和長遠的發展。隨著中國中子科學的發展,眾多科學領域尤其是材料科學對中子散射的需求也日益增大。我們越來越需要中子科學相關方面的專業知識和國際經驗。我恰好在中子散射和中子技術方面工作了多年,積累了一點經驗。我希望這些經驗可以讓國內少走一點我自己走過的彎路,更快地趕超世界先進水平。無論是出于自己的研究工作發展還是目前中國的發展需要,回國都是不錯的選擇。”無論何時,身處何地,趙金奎都保持著一名科學家特有的實在、質樸和真誠。

什么是中子和中子散射?它的研究對國家和普通老百姓來說有什么意義?對很多非專業人士來說,相關問題或許會縈繞腦海亟需解答,但對投入中子相關研究30多年的趙金奎來說,這些問題正是自己畢生求索的意義所在。

自1932年中子被發現以來,能產生高通量中子的中子源一直是科學家不斷努力追求的目標。但中子究竟有何作用?從接下來的故事里,就可見一斑:1998年6月,德國一輛城際快車意外出軌,傷亡慘重。最終調查發現,事故的元兇竟然是老化的車輪。但車輪內部我們看不見,也摸不著,何以判斷?這就需要具有強穿透力的中子。中子大科學裝置也被科技界稱為“探究微觀世界的‘火眼金睛’、科研利器和超級顯微鏡”。

眾所周知,在醫學領域,X射線能拍攝到人體內部的醫學影像,從而幫助判斷病情發展。而在材料學、化學、生命科學等領域,科學家們也需要這樣的工具,它能像X射線一樣探究到材料內部的微觀結構。中子不帶電、穿透性強、具有非破壞性,并能分辨輕元素、同位素和近鄰元素。這些特性使得中子散射成為研究物質微觀結構和動力學性質的理想探針之一。

“對材料科學來說,中子散射不是目的,而是我們探索微觀世界的一種研究手段和工具。隨著科技的進步,我們在凝聚態物理、化學、材料科學、生命科學、工業應用等很多領域都對中子技術有相當大的需求。比如在材料領域,無論是高溫超導材料、新型功能和智能材料,還是高溫合金材料、軟物質材料,無論是有序的晶體材料、薄膜材料,還是無序的非晶和納米團簇材料,中子散射都是一種能為我們揭示其內部‘是什么樣的,又是如何工作的’這兩個終極問題的有力手段。在我們解決科學和技術問題中,中子可以為我們提供一些其他方法無法提供的關鍵信息。”對自己的研究工作,趙金奎如是詮釋。

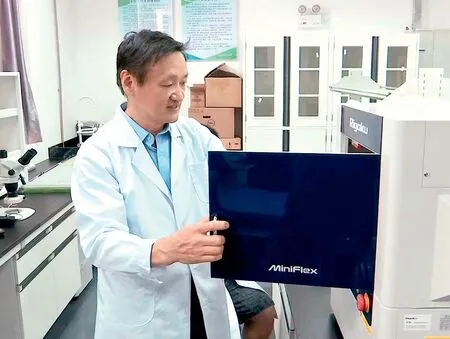

在實驗室

“科學有時會因其所需要和使用的科學裝置的大小,被分為大科學和小科學。但科學問題卻不論大小,都同樣重要。中子散射是利用大科學裝置來解決‘小科學’問題。”正是在中子的神奇魅力吸引之下,趙金奎一步步跨入中子科學的探索大門,遨游于科研的海洋,以大見小,見微知著,成就了一段厚實的中子探索人生。

源于積累,成于創新——成就厚實中子探索人生

時光倒回到20世紀80年代。1981年,趙金奎考取南開大學物理系,并于1985年考取中國科學院物理所攻讀碩士學位。從那時起,他在我國中子科學研究領域的主要奠基人——章綜院士的帶領之下,開始介入中子散射和中子科學工作,至今已有30多年。

改革開放初期,章院士領導中國科學院物理所從當時世界最先進的中子散射基地法國引進了3臺中子散射譜儀,布置在位于北京房山的原子能科學研究院。那里有中國最早的高通量中子源——為國防建設、核科學技術和國民經濟的發展作出了重要貢獻的第一座中國研究核反應堆。趙金奎記得很清楚,當時去房山還不像現在這樣便捷,去一趟原子能院得坐長途汽車,再加上中途轉車,至少需要大半天。研究生期間,趙金奎和同學們很大一部分的工作就是圍繞這些中子散射譜儀開展一系列研究工作,從最初的非彈性散射研究到后期的高溫超導材料研究。往來奔波雖然辛苦,但也為趙金奎日后從事中子相關研究打下了堅實的基礎。

1988年,趙金奎研究生畢業,“可能是年輕時比較‘愣’,無知者無畏。當時讀到一份會議報道文章,介紹德國GKSS研究中心(現名亥姆霍茲中心HZG)國際知名的Stuhrmann教授利用中子散射開展生物方面的研究,瞬間覺得這項研究挺有價值,還很好玩,抱著試試看的心態,我就給Stuhrmann教授寫了一封自薦信,表達了想去攻讀博士學位的愿望,沒想到被接受了”。機遇總是喜歡垂青勇于嘗試的人,自此,趙金奎踏上了出國的征程,推開了新世界的大門。

趙金奎在德國一待就是8年,在這8年時間里,他完成了從深造到能夠獨當一面的沉淀。其間,他接觸到了不少尖端和新奇的研究,其中最主要的還是利用中子散射研究核糖核酸的結構。“核糖核酸是人體中的‘蛋白工廠’,分子量龐大,結構復雜,當時條件下,晶體結構解析難度極大。”趙金奎所在的團隊利用樣品動態核極化和中子散射,觀察到核糖體內一些蛋白質的位置和結構。多年后,相關成果得到了高分辨核糖體晶體結構研究的證實。而核糖體的晶體結構研究也于2009年獲諾貝爾化學獎。值得一提的是,在那次諾貝爾獲獎的3位科學家中,其中兩位都曾與趙金奎在GKSS的團隊開展過研究合作。

因在管理方面展現的卓越潛力,趙金奎在完成博士工作但還沒答辯之前,就被任命為GKSS研究中心大分子結構組的代理組長,負責小角散射儀和核極化樣品設備的運行和組里的日常運作,領導和管理約10人的團隊和年預算約100萬馬克的項目。多年沉淀,他積累了豐富的團隊建設和領導方面的經驗。

攀登科研高峰永無止境,為進一步拓寬自己的視野,1996年,趙金奎離開德國前往美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室從事博士后研究工作。兩年后,恰逢美國散裂中子源開始籌建和正式立項,基于多年積累的豐富而扎實的中子散射研究經歷,趙金奎作為第四位中子散射科學家加入該項目,并全程參與了項目的建設,由此開啟了他人生中另一段重要的征程。

從1998年加入美國橡樹嶺國家實驗室到2018年離開,在此期間,趙金奎主要負責散裂中子源小角散射項目及尖端中子技術的研發。十年磨一劍,礪得梅花香。其間,他作為首席科學家組織和領導團隊成功設計和建造了高性能寬動量域小角中子散射譜儀。該譜儀融入了多項他首創的世界尖端中子技術,包括飛行時間框架跳越,譜儀與中子慢化器優化匹配,真正彎曲的多通道中子導管,大面積高壓氦同位素探測器管陣,先進的多用途斬波器及先進的數據處理等。這些創新使得他們所建的譜儀成為國際上第一臺世界級的飛行時間小角中子散射譜儀。而在此之前,高性能的小角中子散射譜儀都只建造在反應堆中子源上。他們的成功改變了這種情況,為后來的飛行時間小角中子散射在國際其他散裂中子源上的應用開辟了先例,也包括在中國的散裂中子源。

接受采訪

“不積跬步無以至千里,不積小流無以成江海。”用這句話來形容趙金奎的科研生涯,再合適不過。30年不斷積累,厚積薄發,最讓他充滿底氣和自信的就是這些年積累的扎實的理論技術知識和實踐經驗。正是這些居于前沿、扎實的理論技術體系和實踐經驗,幫他搭建起了科研的大廈。

在中子散射科學方面,趙金奎作為第一或通訊作者研究和發表了數十篇論文,論文總被引用次數逾五千。其創建的新的數據解析方法,使團隊從動態核極化中子小角散射實驗中可以直接測定L3和L4蛋白在50S核糖體中的位置、不對稱性及其方向性。

趙金奎早年在動態核極化及其在中子散射中的應用領域積累的諸多創新成果,直接推動了美國散裂中子源動態核極化蛋白晶體衍射項目。受此影響,國際上的其他尖端散裂中子源,包括日本和歐洲,都在積極推動相關的項目。由他所建立的激酶-A溶液結構至今仍為生物化學家們提供著一個可靠的分子模型;其對激酶-G結構變化的研究,更是至今一直被引用。

作為動態核極化樣品專家,趙金奎曾參與歐洲核子中心的自旋繆子合作項目,為其提供關鍵性的核極化樣品技術服務。該合作致力于研究基本粒子的自旋結構,并發現了核自旋的非對稱性,取得了諸多國際上公認的重要結果。

“茍日新,日日新,又日新”,多年遨游在中子散射研究的海洋里,讓趙金奎更深刻地體會到創新的必要性。致力于新型中子散射技術的研究,他創建了多種創新型的中子散射技術和譜儀概念,包括全新的中子自旋回波共振技術、逆反幾何型布里淵非彈性中子散射儀、相位分辨中子干涉儀全息中子成像、邁斯納超導屏蔽下的中子自旋回波小角散射等。其中,全新的中子自旋回波共振技術比現有的中子自旋回波共振技術更加抗干擾且可有更高的分辨率。趙金奎和團隊從理論上攻破了拉莫爾進動和無線電波共振兩種方法各有所長,但又各有缺陷、很難將兩者結合的難題,成功建造出相關實驗譜儀,為非彈性中子自旋回波共振開創了一個全新的科技領域。

中子慢化器的設計,尤其是它與譜儀的匹配,一直是國際上散裂中子源設計的一個重要問題。在包括美國散裂中子源在內的多數大型散裂中子源設施中,慢化器與譜儀的匹配都有待大幅度提高。趙金奎在相關方面進行了深入的研究并得出了一套慢化器和譜儀匹配的理論。與此同時,他第一次系統地分析了長、短脈沖散裂中子源對不同中子散射方法的優缺點。相關成果可以大幅度增加中子散射譜儀的功能,提高散裂中子源的整體水平,也為未來散裂中子源的計劃和設計起到了引導作用。

在大型科學計算,尤其在并行蒙特卡羅計算方面,趙金奎也有諸多創新成就。他撰寫及發表了多個大型科學軟件。這些軟件涉及中子譜儀的設計、中子散射的數據處理及大分子模型的計算等。成果將在中國散裂中子源中得到應用,對散裂中子源中的相關項目起到直接的推動作用。

“樹高葉茂,系于根深。”30多年從國內到國外跨越萬水千山的積累探索,憑借扎實積累的韌勁和敢于創新的勇氣,趙金奎走在了中子散射探索研究領域的前沿。但當來自故土的召喚響起,帶著一身的底蘊積淀,他又踏上了歸程。

乘勢東風,布局踐行——松山湖畔再啟征程

30多年在外歷練、沉淀,趙金奎一直堅持每隔一兩年就回到中國科學院物理所拜訪一下自己的恩師,見一見曾經的老師和同事。“1998年美國散裂中子源建立時,我們的國力還很落后,根本想不到國內還能建起自己的散裂中子源。但是僅僅兩年后,這件事就被提上了議程,由我們材料實驗室王恩哥理事長當時領導下的中國科學院物理所負責,張杰院士牽頭研討中國散裂中子源的項目”。趙金奎回憶,當時國內專家聯系到正在參與美國散裂中子源建設的他,就建設中國散裂中子源征求意見,也正是在那以后,他在美國散裂中子源接待了多位中國科學家的實地考察,這些科學家包括王恩哥院士、路甬祥院士、白春禮院士、陳和生院士、嚴啟偉教授等。

從那以后,趙金奎加大了與國內的溝通聯系,每年多次回國,協助國內的專家和同事推進中國散裂中子源項目的論證,就相關科技問題作報告,為相關參數提供參考建議等。直到中國散裂中子源正式立項,轉變為工程項目并且建設步入正軌,他才減少了回國的次數。

即便如此,趙金奎一直謙虛地說自己只是為中國散裂中子源項目最初的建立提供了一些自己的經驗和參考意見。但通過這些頻繁的溝通與交流,確實讓趙金奎看到了中國推進中子相關研究的需求、決心和能力。

“中子很難獲取,需要大量的資金投入來建設龐大的儀器設備。”據趙金奎介紹,高通量的中子源包括反應堆和散裂源。其中,散裂中子源是由加速器提供的高能質子轟擊重金屬靶而產生中子的大科學裝置。中國散裂中子源建成后,成為發展中國家擁有的第一臺散裂中子源,和正在運行的美國、日本與英國散裂中子源一起,構成世界四大脈沖散裂中子源。但與美國的散裂中子源相比,中國散裂中子源無論是資金投入還是設計功率都要少很多,這是基于我國當時科學技術發展的國情和實際需要。但中國的散裂中子源也有其特點:它在構型和重復頻率上采用了獨特優化的設計,能夠滿足我國大部分科研的需求。“因地制宜,走出特色”,成為中國散裂中子源的魅力所在。

中國散裂中子源的建設就像是一把利器,為我國在前沿材料科技研究和解決眾多“卡脖子”問題開辟了新的途徑。而松山湖材料實驗室的建立,緊鄰和依托中國散裂中子源,正合天時、地利,也創造了人和,人才是科學和技術發展的關鍵。

與愛人合影

“掌握材料,掌握未來”。松山湖材料實驗室就是在這樣的信念下,由實驗室理事長王恩哥院士帶領創建的廣東省第一批省實驗室之一。趙金奎所領導的中子科學平臺,旨在通過中子散射技術的研發和中子散射在材料科學中的應用,解決目前我國在前沿科學和技術中的諸多“卡脖子”問題。工欲善其事,必先利其器。自2018年加入松山湖材料實驗室以來,趙金奎每天都過得很忙碌,推動中子散射團隊建設,開展中子散射研究,同時,也協助中國散裂中子源完善中子散射譜儀。當他對中國散裂中子源的譜儀布局進行研究后,發現散裂中子源原有的20條中子束線中有3條可以分叉,在同一條中子束線上建造兩臺以上的譜儀。他把這一建議做了初步物理設計并交給了散裂中子源進行下一步推動。這樣的束線分叉可以把作為國家重大資源的散裂中子源的利用率提高15%以上。

“由于中國散裂中子源是一個中小通量的中子源,在中子通量和強度上無法和美國、日本及歐洲的大功率散裂中子源正面相比。因此,發展先進的中子散射技術和方法,建立自己的特長,是增加中國散裂中子源在世界上的競爭力,達到和保持先進水平的最好保障。”篤定努力的方向,借助先前積累的優勢和經驗,趙金奎開啟了新一輪的探索征程,包括進行新型中子自旋回波共振中子散射技術的研發,提高拉莫爾進動和無線共振相結合的自旋回波技術的分辨率,超越現有國際先進水平;利用相位分辨中子干涉儀全息成像進行中子物理研究;發展和研究了自旋回波中子小角散射技術等。相關技術都屬于國際前沿且我國需求的先進技術,如新型中子自旋回波共振中子散射技術利用極化中子散射,可以此來推動和幫助極化中子在中國散裂中子源的發展;自旋回波中子小角散射技術是超小角散射,在工業、礦業、地質等領域有著廣泛的應用等。

團隊部分人員合影

人才是發展之本,深諳此意的趙金奎自加入松山湖材料實驗室以來就把隊伍建設、培養人才的工作放在重要的位置,想方設法聚天下英才而用之。短短幾年時間,團隊從海外聘請了近10位資深和中青年國際中子散射專家。值得一提的是,這些專家中多人有20年以上的工作經驗,多人入選國家高層次人才引進項目。另外,團隊還著力于引進和培養年輕有為的青年科學家,整個團隊還在不斷擴大,結構趨于合理。如今,團隊已經形成了中子量子材料研究、中子結構材料研究、中子軟物質材料研究、中子能源材料研究、中子技術研發等主要前沿研究方向。隨著人才的引進和團隊的擴大,團隊還將繼續擴展和細化研究領域和方向。

“不得不說,相對北上廣深,東莞的人才吸引力還有待加強。”這些年走過多個世界科研殿堂的趙金奎深知團隊發展面臨的局限性。但他反復強調科研學術氛圍的重要性,這也是他最終選擇回到中國科學院物理研究所的根本原因。“這里官僚氣氛少一些,學術氛圍更濃一些,可以讓我全心全意地做自己喜歡做的科研,也可以與同行暢所欲言、碰撞交流,學術需要交流碰撞才能產生火花。”

多年的海外科研生涯,也讓趙金奎在決定回國的時候,感覺到對國內的環境已然有些陌生。“但我的想法比較簡單,‘一桌一椅’,做能做的事情,做有用的事情。”趙金奎的這種人生態度經常能影響到周邊的人,他開玩笑說自己是“連蒙帶騙”把團隊里幾位資深專家請過來的。“現在松山湖的品牌已經慢慢闖出來了,這其中松山湖材料實驗室、散裂中子源等都作了很大貢獻,東莞也出臺了很多人才政策,雖然與廣州、深圳等地還有一定差距,但也在不斷完善中。”趙金奎相信,一切都會向好的方向發展。

“中國這些年的發展速度非常快,用10~20年的時間,在高尖端技術領域完成對世界先進水平的追趕是有希望的,如果能進一步完善機制、轉變思維,例如提高對開創性研究的寬容度,在科研審批程序時去繁就簡等,相信會有更好的發展。事實證明,很多大的創新會在冷門的研究領域里出現,所以前沿研究需要通過‘廣撒網’來尋找突破口。不是每項探索都會有所突破,但并不是說他們的研究就沒有價值,他們的探索可以讓我們少走彎路;而精簡科研審批制度,賦予科學家更大的自主權,可以讓科研人員專心做科研而不是疲于應付其他事務。”雖然對周邊的物質環境并沒有過多的追求,但作為一名在海外科研殿堂工作多年的科學家,趙金奎也一直在用更全面的視角去看待時局的發展,且致力將先進的科學技術發展理念帶回故土,希望能推進科研生態環境的改變。

回故土的這些年,趙金奎也一直致力于良好科研生態環境的建設,設立卓越青年學者基金吸引高水平青年學者前來開展獨立研究,制訂合理的實驗室管理制度,給科研人員充分的自主權,與中國散裂中子源密切合作,充分利用他的特長和經驗,推動散裂中子源后期譜儀的全面建設,協助散裂中子源在中子散射技術方面達到和保持世界先進水平。

“我希望再過10年后,回過頭來看,發現自己還是做了一點有用的事情的。有用的事情可以定義得很高大上,也可以定義得很簡單,對我來說,所做的科研對國家有用、對社會有用、對經濟發展有用,哪怕只是一丁點,就是有意義的。”而這也正是趙金奎跨越千山萬水,以知天命之年堅持回故土的本意。

松山湖畔,微風乍起。盡管時間被越來越多的事務所占據,趙金奎依然每天堅持騎行在濱湖路上。讓他感到欣慰的是,隨著越來越多志同道合的年輕科學家的加入,他的騎行隊伍也會越來越龐大……