貴陽市大氣電場數據適用性及預警方式淺析

黃 鈺,高焱駒,陳 瑾

(1.貴州省人工影響天氣辦公室,貴州 貴陽 550081;2.貴州省冰雹防控技術工程中心,貴州 貴陽 550081;3.貴陽云安防雷裝置檢測站,貴州 貴陽 550081;4.貴州省金沙縣氣象局,貴州 金沙 551800)

0 引言

冰雹、雷雨等強對流天氣常常伴隨著閃電,很多研究發現閃電對強對流天氣的發生有較好的指示作用[1]。目前常用的閃電定位儀為事后探測,必須是閃電發生之后,然而在閃電形成前云中必然有一個電荷積累的過程,如果能夠通過電荷積累和空間分布等特征來分析判斷未來強對流天氣發展的劇烈程度,這將對預防雷電、大風和冰雹等氣象災害具有重要的指示意義。近些年來,隨著大氣電場儀的推廣應用,為觀測云中早期電荷積累過程提供了一定支撐,大氣電場資料也被應用在雷電監測預警領域中[2]。目前普遍將大氣電場的快速抖動作為雷電等強對流天氣發生的判別依據,在對流形成之初地面大氣電場便能夠敏銳的給出反映,且強對流天氣與晴天大氣電場變化特征有著明顯的區別[3-4]。它能夠單站預警也可以組網觀測,但是由于大氣電場數據受到安裝環境及布局的影響[5-7],未能很好的進行組網反推空中電荷結構并應用于聯合預警觀測,即使形成了觀測網實際應用中還是單站預警的原理,而僅僅依靠大氣電場儀虛警率很高,因此,逐漸形成了結合閃電定位和雷達資料的多源數據預警模式[8-9]。本文主要是基于2020年貴陽市大氣電場儀數據進行初步應用分析,包括數據適用性分析、不同天氣類型的大氣電場特征分析以及預警方式的初步探索。

1 數據適用性分析

1.1 基本數據分析

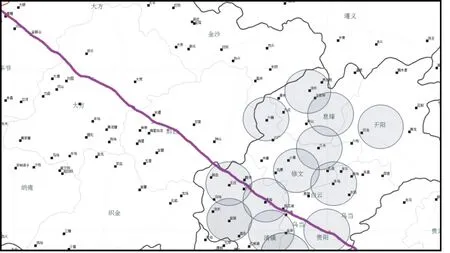

表1是貴陽市大氣電場儀基本參數信息表,最大探測距離為20 km,但根據現場特征,受地形及周邊環境影響,目前設置的探測距離為10 km,結合圖1,基本能夠覆蓋貴陽主要區域。儀器于2019年12月陸續投入運行,多數儀器剛開始運行的時候均存在探測不連續的問題。本文主要利用2020年的探測數據,在個例分析中盡量避免了剛停機恢復的時段,選用穩定運行狀態下的數據,盡可能增加準確率。

表1 大氣電場儀主要技術參數Tab.1 Main technical parameters of atmospheric electric field instrument

圖1 儀器位置示意圖Fig.1 Schematic diagram of instrument position

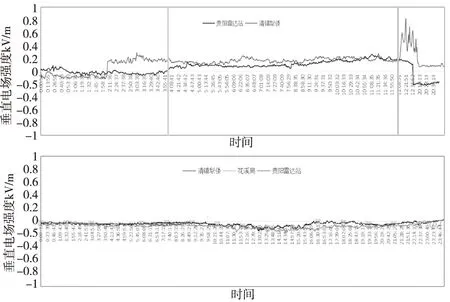

先選取1月6日(強對流)、4月28日(未見明顯降水)電場數據進行數據的基本適用性和有效性的簡單分析。圖2為4月28日,對應貴陽雷達站及清鎮犁倭的大氣電場數據,不難發現其大氣電場數據基本維持在±0.2 kV/m以內,偶見抖動變化,整體平穩,目前普遍認為陸地上,大氣電場平均值為0.115 kV/m,大小變化范圍為19~310 V/m,此處數據符合一般規律。1月6日貴陽市區、烏當、云巖、清鎮、開陽、息烽午后均發生降雹強對流天氣,當日有效大氣電場數據共有13個站點,圖3為1月6日部分站點的電場變化曲線,強對流天氣過程大氣電場變化的曲線較穩定天氣存在快速抖動變化的特征,且電場幅值較大,當日云團整體上自西向東移動,比較清鎮、貴陽城區的大氣電場數據發現清鎮站點首次電場快速抖動發生在13時附近,貴陽雷達站的電場快速抖動發生在14時左右,清鎮的抖動變化要早于貴陽城區,這與云團實際移動先后順序吻合,但不同站點電場值存在一定差異,貴陽雷達站的電場幅值較其他地區大出很多,且同是清鎮地區王莊與犁倭的電場幅值變化差異也比較大,初步結合雷達回波發現云團與不同測站的距離有一定差距,此外,云團在清鎮的時候未直接過測站頂,而貴陽城區則直接受對流云團影響(對應旺盛階段)。整體上,大氣電場儀對強對流的發生能夠敏感反應,且除了表征電場強弱還能反應出云團的靠近和遠離。

圖2 4月28日部分站點大氣電場變化曲線Fig.2 Change curve of atmospheric electric field of some sites on April 28

圖3 1月6日部分站點大氣電場儀電場變化曲線Fig.3 Change curve of atmospheric electric field of some sites on January 6

1.2 不同類型天氣的大氣電場表征

對晴天大氣電場進行研究首先需要對晴天有明確定義,目前不同研究存在不同定義,在Israslsson等[10]研究中將電場值在0~250 V/m之間的數據歸類為晴天的數據;Latha[11]給出晴天的定義為空中云量,結合空中云量≤3/8、風速≤4 m/s且無降水;根據貴州地面資料統計(國家站+區域站),結合前人的研究和低緯高原實際情況[12],將無明顯降水、少云且探測站點有效探測范圍內未收到外界和雷暴云影響作為晴天狀態分析,將強對流天氣主要分為強降水及冰雹天氣。

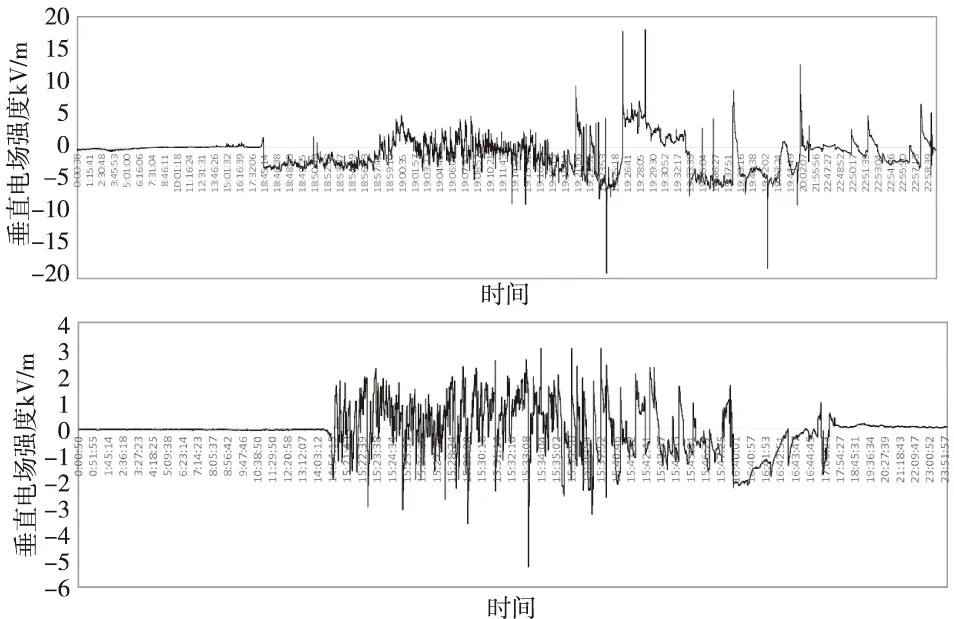

1.2.1 穩定性天氣大氣電場特征 選取典型穩定性天氣個例的具體電場變化曲線結果如圖4所示:不難發現如1月7日晴天的情況整體上還是以正電場為主,在凌晨有一定時段的負電場,04—12時階段均為正電場,且幅值一般不超過0.25 kV/m,當日12時之后儀器陸續停止運作,20時開始陸續恢復,該階段數據使用價值不高。2月18日,當日云量接近10,為陰天,貴陽雷達站、花溪站及清鎮犁倭站的大氣電場幅值均在0.2 kV/m以內,且均為負電場,變化平緩且幅度很小。這是因為若是在較為平坦的地面,晴天的大氣等電位面平行于地面,只存在垂直分量Ez,大氣相對于地面帶有正電荷,地面帶負電荷,在靜電學中,電場方向從正電荷指向負電荷為正電場,大氣電場垂直向下為正,與z軸相反,故晴天大氣電場一般為正值,而當有云層覆蓋時,則更多體現為負值。

圖4 穩定性天氣電場變化曲線(上:1月7日;下:2月18日)Fig.4 Electric field change curve of stable weather (above:January 7;under :February 18)

不難發現,實際運行中數據常存在缺失或者不正常現象,剔除系統故障或重置時段的異常值后,85%以上未受對流云團影響的天氣電場幅值不超過1 kV/m,未降水過程穩定性的云團形成的對地電場較為穩定。

1.2.2 強對流天氣大氣電場特征 整體上的對流天氣,有對流云團靠近大氣電場測站時,進入探測有效距離內,垂直電場強度均會增大,且出現電場抖動,只是抖動程度不一。

除前文已描述的1月6日罕見的冬日降雹個例外,此處還給出了4月10日、4月18日降雹個例部分站點的電場變化曲線。4月10日清鎮犁倭19時12分—14分降雹,觀察電場曲線變化特征,在18時40分左右已出現明顯的抖動,且在降雹階段抖動得十分密集;同時有明顯的“針狀”變化,當出現正向針狀變化表明當時瞬時釋放了大量負電荷,剩余大量正電荷,電場即向正向發展,對應發生了負閃,同理負向針狀變化對應中和正電荷,發生了正閃。整個過程中正向針狀變化更多,但在降雹階段相對而言存在較多的負向針狀變化。4月18日息烽清坪15時11分—18分降雹,選擇息烽流長對應電場數據分析,在降雹前30 min也已出現明顯的抖動,降雹前及降雹階段有明顯的“針狀”變化(負向居多),降雹結束后降水階段明顯以正向針狀變化為主,直至最后恢復到平穩狀態。

圖5 電場變化曲線(上:4月10日清鎮梨諉;下:4月18日息烽流長)Fig.5 Electric field change curve (above:Qingzhen Liwei on 10,April;under:18 April on Xifeng Liuchang)

從短時強降水天氣的電場變化曲線(圖6)發現,整體上電場的抖動較為平均,且以正向針狀變化為主,即主負閃。結合上面降雹個例的結果,幅值上,強降水過程的幅值變化要稍微平穩一些,降雹過程最大電場強度可能更大;降雹過程伴隨更多的負向針狀變化,對應正閃的發生,而短時強降水幾乎全為正向針狀變化,對應負閃,這符合降水主要伴隨負閃、降雹更容易產生正閃的普遍規律[13]。

圖6 短時強降水過程大氣電場變化曲線(5月16日)Fig.6 Atmospheric electric field change curve during Short-term Heavy Precipitation (May 16)

2 預警方式討論

單站地面大氣電場儀進行雷電預警主要是根據實時探測的大氣平均電場值的變化曲線進行判斷,根據電場強度,可以給出電場儀周邊一定距離范圍內發生雷暴的概率,通過設定電場強度門限等級,能夠實現不同時長的提前報警。根據本地大氣電場數據在不同天氣中的表征發現地面電場曲線的快速抖動變化可以作為雷暴發生的一個判斷標準,但隨著不同地區的海拔、地形、天氣差異,后續需通過經驗和統計得到適應各區域的預警閾值。

貴陽已建成探測網,本文對多站探測進行嘗試。多站聯網探測主要是利用多個大氣電場儀探測到的地面大氣電場來反演雷暴云內電荷分布,通過分析雷暴云電荷結構對雷電的發生進行預警[3]。基于電荷等效模型,最常用的為點球對稱模型(將大量的體電荷分布集中到一點上),雷暴云的電荷分布一般都呈現偶極性或三極性結構特征,偶極性結構是指在雷暴云的上部為一個正電荷區,下部為一個負電荷區,三極性結構除了具有偶極性結構的主電荷區,認為在雷暴云的底部還有一個規模和電荷量較小的正電荷區。對于垂直偶極性電荷結構的雷暴,E1表示為:

(1)

對具有垂直三極性電荷結構的雷暴,E2可表示為:

(2)

E1、E2為地面垂直電場,D為電偶極軸與測站之間的水平距離,QP、ZP分別為雷暴上部正電荷區的電荷量和距離地面的高度;QN、ZN為中部負電荷區的電荷量和距離地面的高度;QSP、ZSP為下部正電荷區的電荷量和距離地面的高度。以反推偶極性電荷結構為例,有D、QP、ZP、QN、ZN5個未知數,則利用不少于5個測站的地面電場觀測數據,求解由不少于5個非線性方程組成的非線性方程組就可以得到這些未知數的值,獲得空中電荷分布,從而進行雷電預警。

梳理2020年貴陽的強對流天氣過程,結合雷達資料,發現對流云團同時處于2個及以上大氣電場儀探測范圍內的很少。目前設置的大氣電場儀探測距離為10 km,無法滿足同時5個測站都能探測到,結合前文多站聯合反演的原理,開展非線性反演計算反推電荷結構方式的雷電監測預警應用分析較難,但是通過研究發現多站的跟蹤觀測還是有一定的意義。

以2020年5月19日過程為例,15時55分對流單體從畢節生成,向東南移動,歷時6個多小時,造成畢節、貴陽2市7縣區(域)降雹,當日貴陽區域大氣電場儀實現有效探測的站點有清鎮境內的王莊、麥格,還有貴陽雷達站,且整個過程少有處于多個測站共同探測區域內(圖7),無法開展非線性反演計算反推電荷結構方式的雷電監測預警應用分析。

圖7 2020年5月19日雷達強回波中心移動路徑(紫色線)與貴陽大氣電場儀分布圖(圓圈為有效探測范圍)Fig.7 Moving path of radar strong echo center on May 19,2020 (purple line)and distribution of atmospheric electric field instrument in Guiyang (circle stands for effective detection range)

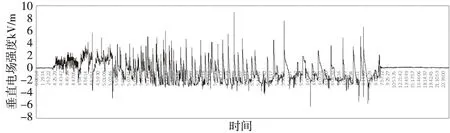

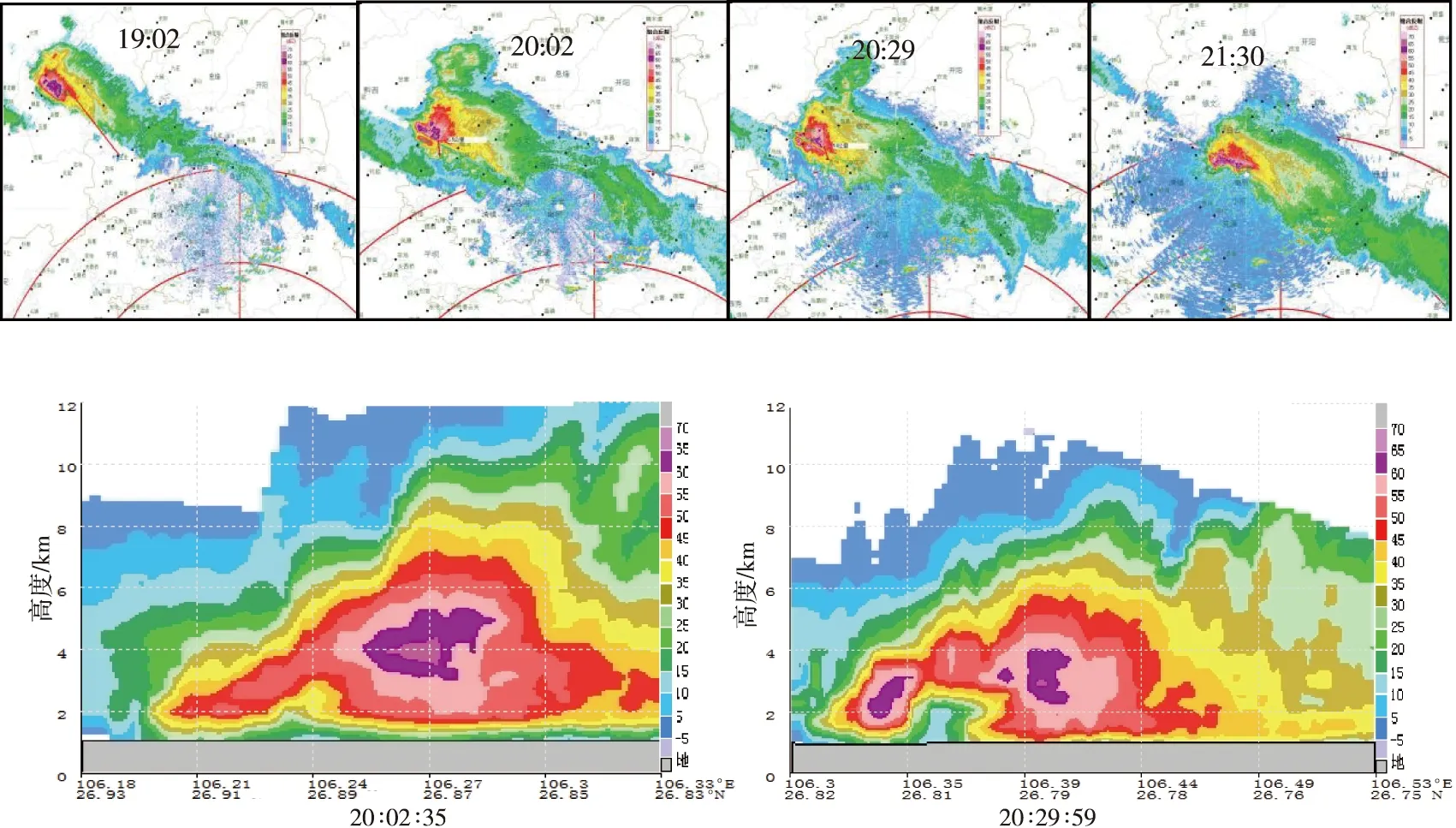

基于大氣電場資料、雷達資料進行多站大氣電場儀雷電預警跟蹤觀測的初步應用探索。當日3個站點的電場曲線如圖8所示,王莊電場抖動出現時間最早,其次是麥格,最后是貴陽雷達站,這與對流云團移動的先后順序相一致,王莊站點大氣電場在18時50分左右已開始出現一定的波動,雖然幅值不大,但是抖動明顯,而19時02分時對流云團最強中心距離王莊測站大概30 km(圖9),距云系邊緣為12 km左右,在對流云團過了清鎮范圍往貴陽城區移動之后清鎮2個站點的電場恢復平緩狀態,可見大氣電場儀對于對流云的識別十分敏感。當日,貴陽雷達站的大氣電場值要比清鎮范圍內2個站點的值明顯大出很多,結合當日雷達回波資料,對流云團經過清鎮境內時已經發展很強,最大回波強度已超過55 dBz,且后續一直維持,對流的強中心基本都經過了3個站點的中心,數值上的差異主要考慮安裝環境影響[6-7]。大氣電場探測十分靈敏,虛警率較高。通過多站跟蹤觀測的探索,發現上游的站點響應要明顯早于下游站點,如此,結合雷達回波移動方向,可以對下游的預警起到很好的提示作用,在冰雹等強雹暴過程中多站的跟蹤觀測比單站的預警更為可靠,對一些區域核心保護對象能起到更早的防范作用。同時,當有一個站點出現電場抖動時可以結合云團位置綜合最近周邊站點電場情況判斷,在一定程度上可以減輕虛警率。

圖8 2020年5月19日大氣電場變化曲線Fig.8 Atmospheric electric field change curve on May 19,2020

圖9 2020年5月19日貴陽雷達回波圖Fig.9 Echo diagram of Guiyang radar on May 19,2020

3 結論與討論

整體上,大氣電場儀能夠反映云中電荷的基本發展情況,通過對不同天氣的大氣電場變化特征的分析得到當電場出現快速抖動且電場出現躍增時一般都會出現雷電,時間上有一定的提前性,當電場曲線出現較高頻率的負向“針尖”變化時可以警惕較強雷暴的出現。

受探測距離、安裝環境等因素影響,利用目前布置的大氣電場儀進行有效的多站聯合反推電荷結構還是較難,現階段更適用單站的預警原理,但僅依靠電場儀本身容易導致虛警率過高,需融入雷達及閃電定位資料綜合判斷,當雷達回波有靠近趨勢并在周邊有閃電發生時,應適當增加雷電預警等級;雷達回波緩慢向外離開,則應該適當降低雷電預警等級。多個單站的跟蹤觀測能夠更全面的體現帶電云團的活動特征,上游站點的信息對下游的預警可以起到很好的提示作用,比單站的預警更為可靠,對一些區域核心保護對象能起到更早的防范作用。