邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究

[摘要]邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),對(duì)于實(shí)現(xiàn)民族團(tuán)結(jié)、構(gòu)建各民族共有精神家園、確保邊防鞏固和形成全面對(duì)外開(kāi)放格局等具有重要意義。但邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)還面臨經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡、社會(huì)民生發(fā)展水平滯后、中華民族共同體意識(shí)弱化和民族主義思潮影響等挑戰(zhàn)。為此,要促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)均衡穩(wěn)定發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)民生改善、強(qiáng)化中華民族共同體意識(shí)、發(fā)揮各民族宗教文化作用和構(gòu)建周邊安全命運(yùn)共同體,從物質(zhì)基礎(chǔ)和思想意識(shí)等層面鑄牢邊境地區(qū)中華民族共同體意識(shí)。

[關(guān)鍵詞]邊境地區(qū);中華民族共同體;意識(shí);鑄牢

中圖分類號(hào):G956文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1674-9391(2021)12-0001-10

作者簡(jiǎn)介:王永莉,女,四川蒲江人,西南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授,研究方向:民族地區(qū)發(fā)展等。四川成都 610041

鑄牢中華民族共同體意識(shí)是新時(shí)代黨的民族工作主線。實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和“興邊富民”以來(lái),我國(guó)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了巨大進(jìn)步,為構(gòu)筑中華民族共同體意識(shí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但在新的國(guó)內(nèi)外社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)依然面臨著一些現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。如何進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識(shí),推動(dòng)新時(shí)代黨的民族工作高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興,就變得更為重要和迫切。

一、邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)的重要意義

中華民族共同體意識(shí)是對(duì)中華民族的認(rèn)知、情感和認(rèn)同等精神價(jià)值的總和。“治國(guó)先治邊”,新時(shí)代邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),對(duì)于鞏固民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、構(gòu)建各民族共有精神家園、確保邊防鞏固和形成全面對(duì)外開(kāi)放格局等具有重要意義。

(一)有利于實(shí)現(xiàn)民族團(tuán)結(jié)和全面小康邁上新臺(tái)階

邊境地區(qū)或邊疆地區(qū),一般指緊靠國(guó)家陸地邊界線內(nèi)側(cè)的一定行政管理范圍。我國(guó)邊境地區(qū)指與相鄰國(guó)家接壤的有常住民眾生活其中的某級(jí)行政區(qū)域,邊境縣是我國(guó)與相鄰國(guó)家接壤的有常住民眾居住的地級(jí)市、縣管轄區(qū)域。[1]

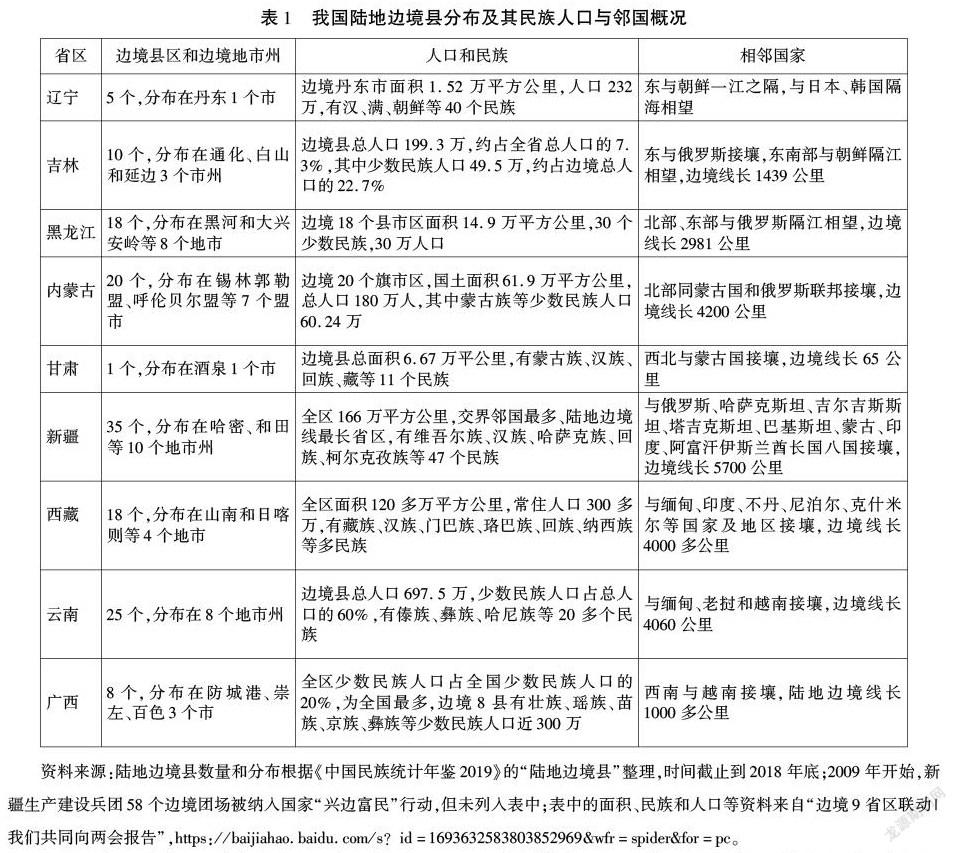

我國(guó)2.2萬(wàn)多公里的陸地邊界線上,從東北到西南與14個(gè)國(guó)家相鄰,邊境省區(qū)依次為遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、西藏、云南和廣西,即邊境9省區(qū),總面積590多萬(wàn)平方公里,占全國(guó)面積的62%。到2018年底,邊境9省區(qū)共有140個(gè)邊境縣,分布在45個(gè)州市。其中新疆有35個(gè)邊境縣分布在11個(gè)地市;邊境縣數(shù)量依次為:云南25個(gè)、內(nèi)蒙古20個(gè)、黑龍江和西藏均18個(gè)、吉林10個(gè)、廣西8個(gè)、遼寧5個(gè)和甘肅1個(gè)(表1)。

我國(guó)中央政府識(shí)別確認(rèn)的56個(gè)民族中,邊境9省區(qū)居住有50多個(gè)少數(shù)民族(表1)。據(jù)第七次人口普查全國(guó)漢族人口占91.1%,其余55個(gè)少數(shù)民族人口占8.9%,邊境9省區(qū)少數(shù)民族人口占全國(guó)人口的5.0%,占全國(guó)少數(shù)民族人口的55.0%。

歷經(jīng)數(shù)千年的民族遷徙融合,中華各民族分布呈現(xiàn)“大雜居、小聚居”的多元一體格局,各少數(shù)民族主要分布于西部?jī)?nèi)陸和邊境地區(qū)。新世紀(jì)以來(lái),在中國(guó)共產(chǎn)黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下,始終堅(jiān)持各民族的共同繁榮和團(tuán)結(jié)奮斗,經(jīng)過(guò)邊境地區(qū)和全國(guó)各族人民的共同努力,140個(gè)陸地邊境縣,其中曾經(jīng)近一半是貧困縣,2020年底都已全部脫貧,解決了絕對(duì)貧困問(wèn)題,基本實(shí)現(xiàn)小康。

黨的十九大報(bào)告將“鑄牢中華民族共同體意識(shí)”寫(xiě)進(jìn)黨章,這是中國(guó)共產(chǎn)黨始終堅(jiān)持民族平等的充分體現(xiàn)。邊境地區(qū)通過(guò)鑄牢中華民族共同體意識(shí),堅(jiān)持以加強(qiáng)各民族交流交融為根本途徑,堅(jiān)持以“中華民族一家親,同心共筑中國(guó)夢(mèng)”為總目標(biāo),實(shí)現(xiàn)“五個(gè)認(rèn)同”,這是實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興、實(shí)現(xiàn)全國(guó)全面小康邁上新臺(tái)階、確保中華各民族共同團(tuán)結(jié)進(jìn)步的必然要求和根本途徑。

(二)有利于構(gòu)建邊境地區(qū)各民族共有精神家園

中華民族共同體是我國(guó)各族人民在長(zhǎng)期歷史發(fā)展中形成的政治上團(tuán)結(jié)、文化上包容、經(jīng)濟(jì)上依存、情感上親近的命運(yùn)共同體。[2]邊境地區(qū)居住的中華各民族,也逐漸形成具有共同家園、共同利益、共同目標(biāo)、共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展的多民族命運(yùn)共同體。邊境地區(qū)少數(shù)民族分布首先呈現(xiàn)“小聚居”特點(diǎn),其聚居區(qū)域的相對(duì)集中,加強(qiáng)了民族內(nèi)部和各民族之間的經(jīng)濟(jì)社會(huì)交融,促進(jìn)了各民族的穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)第七次人口普查,邊境地區(qū)中的內(nèi)蒙古、新疆、西藏和廣西四個(gè)自治區(qū)中,其蒙古族、維吾爾族、藏族和壯族等少數(shù)民族人口的聚集程度均較高。內(nèi)蒙古的蒙古族人口為4247815人,占其總?cè)丝诘?7.7%,占其少數(shù)民族人口的83.1%;新疆的維吾爾族人口為11624257人,占其總?cè)丝诘?5.0%,占其少數(shù)民族人口的77.9%;廣西的壯族人口為15721956人,占其總?cè)丝诘?1.4%,占其少數(shù)民族人口的83.6%;西藏的藏族人口為3137901人,占其總?cè)丝诘?6.0%,占其少數(shù)民族人口的97.9%。

中華各民族分布還呈現(xiàn)“大雜居”特點(diǎn),各民族之間的交流融合從未中斷。隨著城市化進(jìn)程的提高,更加速了人口流動(dòng),尤其是漢族等民族前往邊境地區(qū)支援和開(kāi)發(fā)邊疆,這對(duì)于中華民族的發(fā)展壯大、對(duì)于邊境地區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)和民族團(tuán)結(jié)都具有重要作用。

所以,通過(guò)鑄牢中華民族共同體意識(shí),不斷深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育,加強(qiáng)中華民族共同體教育,引導(dǎo)各族群眾不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”認(rèn)識(shí),有利于構(gòu)建邊境地區(qū)各民族共有精神家園。

(三)有利于構(gòu)筑邊境地區(qū)和全國(guó)的邊防鞏固

我國(guó)邊境地區(qū)地緣位置具有特殊性。2.2萬(wàn)多公里的陸地邊界線與東亞、中亞和東南亞的14個(gè)國(guó)家相接壤(表1),其中有1.9萬(wàn)公里在民族地區(qū)。邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),對(duì)于鞏固我國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、跨境民族的交流合作乃至與相鄰國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系等都起著邊防鞏固的重要作用。實(shí)施“興邊富民”行動(dòng)以來(lái),專門支持邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度不斷加大,為構(gòu)筑安全鞏固的國(guó)防線發(fā)揮了重要作用。2019年到2021年,每年面向邊境地區(qū)的中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付中的約95%是直接投向邊境9省區(qū)的。其中,陸地邊境線較長(zhǎng)、邊境縣數(shù)量較多的云南、新疆和西藏三省區(qū),2021年獲得的邊境地區(qū)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助合計(jì)達(dá)1379233萬(wàn)元,占了邊境地區(qū)和全國(guó)總數(shù)的55.3%和52.7%,9省區(qū)占全國(guó)總數(shù)的95.4%(表2)。

(四)有利于邊境地區(qū)和全國(guó)全面對(duì)外開(kāi)放格局的形成

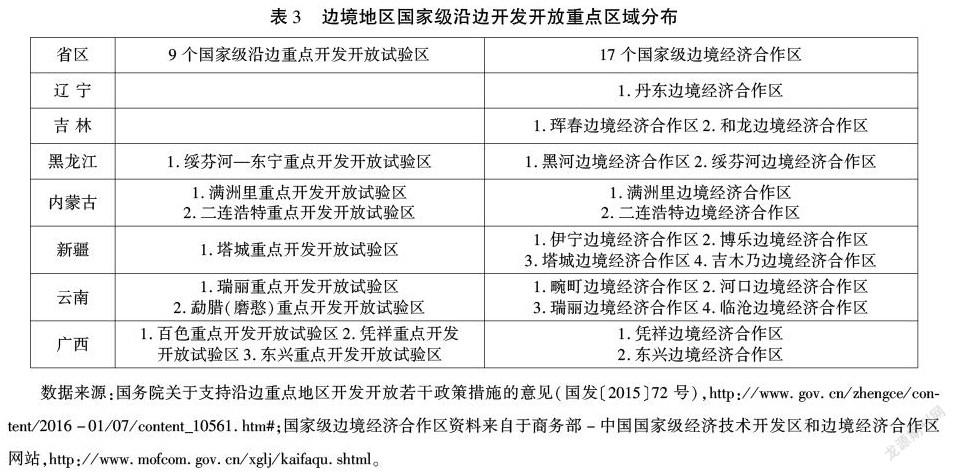

改革開(kāi)放以來(lái),沿邊地區(qū)對(duì)外開(kāi)放是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要組成部分。目前邊境地區(qū)已建立包括17個(gè)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、9個(gè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)、140個(gè)沿邊國(guó)家級(jí)口岸和跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)等多層次對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)。邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),可進(jìn)一步發(fā)揮這些對(duì)外開(kāi)放交流合作平臺(tái)對(duì)促進(jìn)邊境地區(qū)對(duì)外開(kāi)放的重要作用,通過(guò)推進(jìn)邊境和跨境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作關(guān)系,確保邊境地區(qū)和全國(guó)全面深入推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放。

國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家級(jí)沿邊開(kāi)放城市。1992年以來(lái),國(guó)務(wù)院共批準(zhǔn)設(shè)立邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)17個(gè),加速了邊境地區(qū)的對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,其中,云南和新疆各有4個(gè)國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。2013年習(xí)近平主席提出共建“一帶一路”倡議后,邊境地區(qū)先后建立了9個(gè)國(guó)家級(jí)沿邊重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū),為帶動(dòng)邊境地區(qū)深度融入“一帶一路”區(qū)域提供了更多開(kāi)放合作平臺(tái),其中,廣西多達(dá)3個(gè)(表3)。

邊境地區(qū)的各類口岸是國(guó)家指定對(duì)外往來(lái)的門戶。截至2020年12月31日,國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)對(duì)外開(kāi)放的全國(guó)各類口岸313個(gè),邊境9省區(qū)有各類口岸140個(gè),占全國(guó)總數(shù)的44.7%,其中水運(yùn)口岸31個(gè)、航空口岸27個(gè)、鐵路口岸13個(gè)和公路口岸70個(gè),尤其公路口岸占9省區(qū)口岸的50%、占全國(guó)公路口岸的84.1%。各類口岸最多的黑龍江達(dá)27個(gè),其余依次為云南20個(gè)、新疆和內(nèi)蒙各19個(gè)、廣西18個(gè)、吉林16個(gè)、遼寧13個(gè)、西藏5個(gè)和甘肅3個(gè)(表4)。

二、邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)、“興邊富民”、精準(zhǔn)扶貧和“一帶一路”倡議等,極大促進(jìn)了邊境地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、邊防鞏固和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的發(fā)展,進(jìn)一步鑄牢了中華民族共同體意識(shí)。但新形勢(shì)下邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)依然面臨一些嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

(一)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡

改革開(kāi)放以來(lái),尤其是實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和“興邊富民”行動(dòng)以來(lái),邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了巨大成效,人民生活水平不斷提高。但與全國(guó)相比,邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然不均衡、不充分、不穩(wěn)定,鑄牢中華民族共同體意識(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還有待鞏固和加強(qiáng)。[3]

到2020年底,邊境地區(qū)的生產(chǎn)總值、一般公共預(yù)算收入和進(jìn)出口總額依次為139882億元、13352億元和19824.5億元,分別占全國(guó)總量的13.8%、7.3%和6.2%。邊境9省區(qū)之間的GDP、一般預(yù)算收入和進(jìn)出口總額差異比較大,發(fā)展也不均衡。從人均GDP看,邊境地區(qū)人均GDP已提高到49593元,但僅占全國(guó)同期水平的68.5%。其中內(nèi)蒙古人均GDP最高,為68357元,占全國(guó)同期水平的94.4%,人均GDP最低的甘肅僅為34059元,僅占邊境地區(qū)和全國(guó)平均水平的68.7%和47.0%。從三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,邊境地區(qū)三次產(chǎn)業(yè)平均比重為13.9%、34.6%和51.5%,其第一產(chǎn)業(yè)比全國(guó)平均水平高出6.2個(gè)百分點(diǎn),而第二、三產(chǎn)業(yè)比全國(guó)平均水平分別低3.2和3個(gè)百分點(diǎn),邊境地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定均衡發(fā)展的任務(wù)還很艱巨(表5)。

從城鄉(xiāng)居民收入看,邊境地區(qū)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入為36602元和14767元,分別占全國(guó)平均水平的83.5%和86.2%,且各省區(qū)間城鄉(xiāng)居民收入水平差異較大;其農(nóng)村居民人均可支配收入占城鎮(zhèn)居民可支配收入的40.3%,全國(guó)平均水平為39.1%,西藏、云南和新疆這一水平分別為35.5%、34.3%和30.6%,邊境地區(qū)城鄉(xiāng)收入差距依然較大。2020年因受新冠疫情的直接影響,邊境地區(qū)貿(mào)易和旅游發(fā)展等都遭受重創(chuàng),并直接影響到城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(二)邊境地區(qū)社會(huì)民生發(fā)展水平較滯后

實(shí)施“興邊富民”和精準(zhǔn)扶貧以來(lái),邊境地區(qū)教育、醫(yī)療等民生改善和交通通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷提升,極大提高了邊境地區(qū)的民生福利和社會(huì)發(fā)展水平,增強(qiáng)了各民族群眾的自豪感和國(guó)家認(rèn)同感。但邊境地區(qū)因地廣人稀和原有基礎(chǔ)薄弱等,教育醫(yī)療、交通通信等社會(huì)發(fā)展水平依然較落后,其社會(huì)民生發(fā)展水平的不均衡和不充分直接影響到中華民族共同體意識(shí)的培育。根據(jù)第七次人口普查,邊境9省區(qū)人口274420460人,占全國(guó)總?cè)丝诘?9.4%,其中少數(shù)民族人口69981880人,占全國(guó)少數(shù)民族人口的55.0%,占9省區(qū)人口的25.5%。

邊境地區(qū)少數(shù)民族人口的聚集程度較高,但總?cè)丝诿芏群艿停冶憩F(xiàn)為明顯的南密北疏格局,其總?cè)丝谝渤霈F(xiàn)減少趨勢(shì)。[4]東北邊境的黑龍江、吉林和遼寧,其人口占全國(guó)人口比重分別由2010年第六次人口普查的2.9%、2.1%和3.3%,下降到2020年第七次人口普查的2.3%、1.7%和3.0%,分別下降了0.6、0.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

再?gòu)慕逃娇矗吘车貐^(qū)15歲及以上人口平均受教育年限盡管大幅度提高,由2010年的平均8.55年提高到9.43年,但依然比全國(guó)平均水平低0.48年,西藏和云南分別為6.75年和8.82年。從文盲率,即15歲及以上不識(shí)字人口比例看,邊境地區(qū)從2010年的平均7.22%下降到2.96%,但依然比全國(guó)平均水平高出0.29個(gè)百分點(diǎn),西藏、甘肅和云南等文盲率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全國(guó)平均水平,教育水平還需繼續(xù)提高(表6)。

從城鎮(zhèn)化水平看,2020年邊境地區(qū)常住人口城鎮(zhèn)化水平為57.4%,比2010年提升了12.6個(gè)百分點(diǎn),比全國(guó)平均水平低6.5個(gè)百分點(diǎn),尤其是西藏、云南、甘肅等,城鎮(zhèn)化水平還有極大提升空間。邊境地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還有待提高,如陸地邊境口岸的通信、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)時(shí)有中斷,邊境公路口岸整體上云南等南方邊境口岸的基礎(chǔ)設(shè)施好于北方,鑄牢中華民族共同體意識(shí)的民眾基礎(chǔ)還不夠堅(jiān)實(shí)。[5]

(三)邊境地區(qū)中華民族共同體意識(shí)認(rèn)同弱化

“中華民族共同體意識(shí)”中的“意識(shí)”是相對(duì)于物質(zhì),歸屬于社會(huì)意識(shí)形態(tài)范疇,是人們對(duì)一定社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)及其政治制度等的自覺(jué)反映。中華民族共同體意識(shí)的本質(zhì)就是“共同性”,是對(duì)家園共同體、利益共同體、發(fā)展共同體、價(jià)值共同體所形成的價(jià)值體系。

目前邊境地區(qū)各民族對(duì)鑄牢中華民族共同體意識(shí)的“五個(gè)認(rèn)同”,即對(duì)偉大祖國(guó)的認(rèn)同、對(duì)中華民族的認(rèn)同、對(duì)中華文化的認(rèn)同、對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的認(rèn)同、對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同還比較有限。據(jù)調(diào)查,關(guān)于“中華民族共同體”的含義,邊境口岸村鎮(zhèn)的絕大多數(shù)村民不知道,也不理解為何要鑄牢中華民族共同體意識(shí)。另?yè)?jù)調(diào)查,五個(gè)民族自治區(qū)的民眾對(duì)民族平等團(tuán)結(jié)和宗教信仰自由等重大政策知曉度較高,[6]但對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科教文衛(wèi)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展差距和腐敗等評(píng)價(jià)很低,且表達(dá)出明顯不滿情緒。這些不滿會(huì)直接影響邊境各民族群眾的心理獲得感和幸福感,出現(xiàn)國(guó)家認(rèn)同淡化和對(duì)社會(huì)主義制度產(chǎn)生排斥抵觸等問(wèn)題,邊境地區(qū)加強(qiáng)中華民族共同體意識(shí)培育的任務(wù)還很艱巨。

(四)邊境地區(qū)遭受民族主義思潮等多種破壞勢(shì)力的威脅

邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),還要遭受跨國(guó)民族主義思潮、國(guó)際敵對(duì)勢(shì)力滲透破壞以及宗教極端勢(shì)力,即三股勢(shì)力的影響和威脅。我國(guó)邊境地區(qū)聚居的50多個(gè)少數(shù)民族中,有31個(gè)跨境(界)民族,[7]即在相鄰的國(guó)家間跨國(guó)境線而居的同一民族,其中蒙古族、俄羅斯族和朝鮮族建有主權(quán)國(guó)家,哈薩克族、蒙古族等4個(gè)民族的主體均在境外,西南邊境有藏族等多個(gè)跨境民族。

滋生于跨境民族的泛民族主義思潮及其民族分裂主義活動(dòng)等,是鑄牢中華民族共同體意識(shí)面臨的強(qiáng)大思想逆流和現(xiàn)實(shí)威脅。泛民族主義者以歷史上曾經(jīng)的同一民族為依托,極力宣揚(yáng)單一民族要成為一個(gè)整體,具有極大的迷惑性和破壞力。這些民族分裂勢(shì)力還常與以美國(guó)為首的國(guó)際敵對(duì)勢(shì)力勾結(jié)在一起,把民族問(wèn)題作為對(duì)我國(guó)實(shí)施分化分裂的借口,大肆進(jìn)行分裂滲透活動(dòng)。

邊境地區(qū)也還存在大漢族主義和狹隘(地方)民族主義的思想殘余,[8]前者指少數(shù)漢族干部群眾存在不尊重少數(shù)民族平等權(quán)利等歧視思想,后者指部分少數(shù)民族群眾認(rèn)為本民族利益高于國(guó)家整體利益,易成為境外敵對(duì)勢(shì)力分化對(duì)象。

同時(shí),我國(guó)邊境地區(qū)復(fù)雜多樣的民族宗教信仰還可能被利用或演變成宗教極端勢(shì)力,影響中華民族共同體意識(shí)的培育。包括佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教和東正教等宗教,已形成多元宗教和諧相處格局,并在中華民族共同體形成中發(fā)揮很多積極作用。[9]邊境地區(qū)各族群眾普遍信仰各類宗教,但某些宗教在局部地區(qū)和特定民族,其情感認(rèn)同、民族認(rèn)同和國(guó)家認(rèn)同等還有待提高。

三、邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)的路徑

邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),要從物質(zhì)基礎(chǔ)層面和思想意識(shí)層面推進(jìn),通過(guò)促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)均衡穩(wěn)定發(fā)展、加固社會(huì)民生基礎(chǔ)、強(qiáng)化中華民族共同體意識(shí)、發(fā)揮各民族宗教文化作用和構(gòu)建周邊安全命運(yùn)共同體,[10]全方位多渠道推進(jìn)。

(一)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)均衡穩(wěn)定發(fā)展,夯實(shí)鑄牢中華民族共同體意識(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)

邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),需要構(gòu)筑穩(wěn)定的決定中華民族共同體意識(shí)產(chǎn)生的物質(zhì)基礎(chǔ),通過(guò)促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)均衡穩(wěn)定發(fā)展,縮小地區(qū)之間、省區(qū)之間和城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距,實(shí)現(xiàn)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展,不斷滿足各民族群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要,夯實(shí)鑄牢中華民族共同體意識(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

為此,要統(tǒng)籌對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)展雙循環(huán),形成雙輪驅(qū)動(dòng),統(tǒng)籌對(duì)接“一帶一路”、“興邊富民”、對(duì)口援助和鄉(xiāng)村振興等重大政策,促進(jìn)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,進(jìn)一步筑牢中華民族共同意識(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。對(duì)內(nèi)要根據(jù)邊境不同省區(qū)原有發(fā)展基礎(chǔ)、資源稟賦和各民族差異等,統(tǒng)籌兼顧好發(fā)展與安全、發(fā)展與保護(hù)關(guān)系。[11]通過(guò)升級(jí)“興邊富民”行動(dòng),深化東西扶貧協(xié)作,在國(guó)家對(duì)口支援政策下協(xié)調(diào)好“輸血”與培育“造血”功能,增強(qiáng)邊境地區(qū)的自我發(fā)展能力;在對(duì)接發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中,借助鄉(xiāng)村振興,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深優(yōu)化延伸,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);在推進(jìn)城鎮(zhèn)化和生態(tài)建設(shè)中,要充分利用邊境地區(qū)的天然資源優(yōu)勢(shì),保護(hù)好當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境;繼續(xù)完善促進(jìn)沿邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)政稅收等政策,包括邊境地區(qū)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等。

對(duì)外,要充分發(fā)揮邊境地區(qū)作為沿邊對(duì)外開(kāi)放前沿陣地作用,推動(dòng)沿邊開(kāi)發(fā)開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展,加快邊境貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展,更好發(fā)揮重點(diǎn)口岸和邊境城市內(nèi)外聯(lián)通作用。要充分利用邊境地區(qū)眾多的水運(yùn)、航空和陸地等口岸優(yōu)勢(shì),尤其是眾多的公路口岸,廣泛開(kāi)展與沿岸各民族各種經(jīng)濟(jì)合作、貿(mào)易往來(lái)、文化交流等活動(dòng);依托沿邊重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)和國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)等平臺(tái),促進(jìn)邊境重點(diǎn)城市與東亞、中亞和東南亞等相鄰國(guó)家地區(qū)發(fā)展各種邊境貿(mào)易往來(lái),深度融入“一帶一路”;加大貿(mào)易政策優(yōu)惠,利用相近的文化語(yǔ)言和宗教信仰等,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和處理好與周邊國(guó)家的邊界爭(zhēng)論等,有效促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展。[12]利用邊境城市特殊地緣關(guān)系、豐富的旅游資源、獨(dú)特的宗教文化資源和原始優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境等,實(shí)施旅游邊貿(mào)互動(dòng)的發(fā)展模式,通過(guò)旅游開(kāi)發(fā)中的文化交流和邊境貿(mào)易促進(jìn)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)社會(huì)民生制度建設(shè),構(gòu)筑鑄牢中華民族共同體意識(shí)的社會(huì)基礎(chǔ)

邊境地區(qū)要繼續(xù)重點(diǎn)加強(qiáng)醫(yī)療、教育、公共衛(wèi)生和交通通信等社會(huì)民生制度建設(shè),補(bǔ)足社會(huì)民生發(fā)展短板,切實(shí)提高各族群眾的生產(chǎn)生活水平,構(gòu)筑鑄牢中華民族共同體意識(shí)的社會(huì)基礎(chǔ)。

為此,要繼續(xù)推進(jìn)“興邊富民”等穩(wěn)邊固邊的各項(xiàng)政策,大力改善邊境地區(qū)生產(chǎn)生活條件,切實(shí)提高城鄉(xiāng)居民收入水平;支持邊境口岸建設(shè),加快抵邊村鎮(zhèn)、抵邊道路和通信等通道建設(shè);繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生條件改進(jìn),繼續(xù)實(shí)施九年制義務(wù)教育,鞏固脫貧攻堅(jiān)以來(lái)醫(yī)療教育等保障民生所取得的成果;繼續(xù)完善各種社會(huì)保障機(jī)制,普遍增強(qiáng)邊境地區(qū)各族群眾的獲得感和幸福感,用各民族群眾能夠直接受益的民生發(fā)展成就牢牢把他們團(tuán)結(jié)在一起,增強(qiáng)他們對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的認(rèn)同、對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同等。

進(jìn)一步完善沿邊城鎮(zhèn)體系,適度提升城市化水平。在邊境地區(qū)提高城市化水平進(jìn)程中,要促進(jìn)邊境地區(qū)人口穩(wěn)定發(fā)展。邊境某些地區(qū)隨著漢族等外來(lái)流動(dòng)人口的到來(lái),一些原來(lái)由少數(shù)民族人口占多數(shù)的邊境沿線地帶形成多民族雜居,由此可能造成城市擁擠、環(huán)境壓力和引發(fā)民族沖突等問(wèn)題要引起充分重視。所以,在促進(jìn)邊境地區(qū)人口穩(wěn)定發(fā)展的進(jìn)程中,相關(guān)政策要有持續(xù)性、前瞻性和靈活性,繼續(xù)推進(jìn)邊境地區(qū)社會(huì)事務(wù)治理能力的現(xiàn)代化,創(chuàng)新完善邊境地區(qū)社會(huì)治理機(jī)制,立足邊疆地區(qū)各種復(fù)雜局面,發(fā)揮政府主導(dǎo)、區(qū)域合作、社會(huì)各界與各民族廣泛參與的協(xié)調(diào)治理機(jī)制。

(三)多渠道強(qiáng)化“五個(gè)認(rèn)同”,培育鑄牢中華民族共同體意識(shí)的思想基礎(chǔ)

邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí),要堅(jiān)持以“中華民族一家親,同心共筑中國(guó)夢(mèng)”為總目標(biāo),強(qiáng)化邊境地區(qū)各族群眾對(duì)“五個(gè)認(rèn)同”思想的認(rèn)識(shí),全方位多渠道培育鑄牢中華民族共同體意識(shí)的思想基礎(chǔ)。

鑄牢中華民族共同體意識(shí)的核心,要強(qiáng)化邊境地區(qū)各族群眾對(duì)“五個(gè)認(rèn)同”思想的認(rèn)識(shí),引導(dǎo)各族群眾不斷增強(qiáng)對(duì)偉大祖國(guó)的認(rèn)同、對(duì)中華民族的認(rèn)同、對(duì)中華文化的認(rèn)同、對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的認(rèn)同、對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同。其中,強(qiáng)化對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的認(rèn)同,要加強(qiáng)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位認(rèn)識(shí);強(qiáng)化對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同,要堅(jiān)持只有中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的中國(guó)特色社會(huì)主義才能發(fā)展中國(guó)。

要持續(xù)廣泛采用各民族群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的、各種靈活多樣的方式渠道宣傳鑄牢中華民族共同體意識(shí)的意義和要求。既要通過(guò)正規(guī)的學(xué)校教育,加強(qiáng)對(duì)在校中小學(xué)、大學(xué)和職業(yè)學(xué)校等各級(jí)各類學(xué)校學(xué)生的中華民族共同體意識(shí)教育,把相關(guān)內(nèi)容納入學(xué)校日常教育體系;對(duì)于各級(jí)各類干部和各民族群眾也要通過(guò)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種媒體加以廣泛宣傳,尤其在邊境口岸城鎮(zhèn),對(duì)邊境線相鄰其他國(guó)家的邊民宣傳我們的宗教自由和民族團(tuán)結(jié)政策等,廣泛宣傳鑄牢中華民族共同體意識(shí)的內(nèi)容。

(四)發(fā)揮各民族宗教文化作用,強(qiáng)化鑄牢中華民族共同體意識(shí)的思想基礎(chǔ)

邊境地區(qū)要充分發(fā)揮各民族宗教和各民族文化的作用,發(fā)揮其同屬思想意識(shí)的情感溝通作用,旗幟鮮明地反對(duì)各種錯(cuò)誤思想,強(qiáng)化鑄牢中華民族共同體意識(shí)的思想基礎(chǔ)。

邊境地區(qū)除繼續(xù)夯實(shí)物質(zhì)民生基礎(chǔ)外,還要繼續(xù)全面貫徹黨的宗教工作基本方針,充分發(fā)揮各民族宗教和各民族文化的作用。各民族包括宗教界人士和廣大信教群眾,在堅(jiān)持宗教信仰自由的同時(shí),要積極引導(dǎo)各宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng),堅(jiān)持各宗教的中國(guó)化方向,發(fā)揮各宗教在增強(qiáng)中華民族凝聚力和向心力中的積極作用,旗幟鮮明地反對(duì)國(guó)內(nèi)外各種披著宗教自由外衣的反動(dòng)思潮;深入廣泛開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)教育,引導(dǎo)各民族群眾正確認(rèn)識(shí)和處理中華文化和各民族文化的關(guān)系,增強(qiáng)中華文化認(rèn)同,構(gòu)建各民族共有精神家園,鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

同時(shí),要遵循民族認(rèn)同與國(guó)家認(rèn)同等意識(shí)改變的客觀規(guī)律。民族認(rèn)同強(qiáng)調(diào)個(gè)體對(duì)有著共同民族語(yǔ)言、宗教、習(xí)俗的心理和身份認(rèn)同,[13]國(guó)家認(rèn)同則強(qiáng)調(diào)公民對(duì)國(guó)家的忠誠(chéng)和服從。邊境地區(qū)各民族大都對(duì)本民族文化和宗教信仰有強(qiáng)烈認(rèn)同感,但是對(duì)祖國(guó)、對(duì)中華民族的認(rèn)同可能滯后。為此,要探索將各民族認(rèn)同與國(guó)家認(rèn)同、中華民族認(rèn)同協(xié)調(diào)一致的路徑,承認(rèn)各民族宗教文化的多樣性,通過(guò)有效提高各民族的政治經(jīng)濟(jì)文化水平,縮小各民族之間發(fā)展差距,增強(qiáng)中華各民族的團(tuán)結(jié)意識(shí)和凝聚力,再逐步強(qiáng)化國(guó)家認(rèn)同,全面增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”認(rèn)識(shí)。

此外,思想意識(shí)的培育離不開(kāi)深層次的主觀感受,要重視情感紐帶的建設(shè)性作用。“五個(gè)認(rèn)同”等中華民族共同體意識(shí)的價(jià)值觀體系,都需要情感紐帶來(lái)溝通。中華各民族傳統(tǒng)文化都有重要的情感價(jià)值資源,要發(fā)揮中華民族共同體意識(shí)培育時(shí)情感力量的正面支持作用,發(fā)揮各民族宗教和文化中熱情、平等、團(tuán)結(jié)互助的積極作用。通過(guò)尊重各民族及其宗教文化,通過(guò)制定和實(shí)施最能滿足各族群眾合理需要的相關(guān)政策,培育各族群眾對(duì)黨和政府的認(rèn)同感、對(duì)國(guó)家的忠誠(chéng)感,發(fā)揮以人為本的情感紐帶作用,為邊境地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)提供情感支持和情感供給,[14]全面實(shí)現(xiàn)鑄牢中華民族共同體意識(shí)需要的“五通”,即心通、情通、語(yǔ)通、文通、政通。

(五)構(gòu)建周邊安全命運(yùn)共同體,保障鑄牢中華民族共同體意識(shí)的國(guó)防基礎(chǔ)

邊境地區(qū)要依法嚴(yán)厲打擊各種國(guó)內(nèi)外反動(dòng)思想和敵對(duì)破壞勢(shì)力,維護(hù)和鞏固周邊安全,構(gòu)建周邊安全命運(yùn)共同體,保障鑄牢中華民族共同體意識(shí)的國(guó)防基礎(chǔ)。

中華民族共同體意識(shí)是邊境地區(qū)各民族和全國(guó)各族人民在共同建設(shè)祖國(guó)邊疆、共同抵御外來(lái)侵略和共同維護(hù)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)程中,自發(fā)自覺(jué)形成的命運(yùn)共同體。要始終堅(jiān)持團(tuán)結(jié)邊境地區(qū)各民族群眾,動(dòng)員全社會(huì)一切力量,內(nèi)控外防嚴(yán)陣以待。對(duì)內(nèi)要構(gòu)筑確實(shí)有效的管控機(jī)制,盡量消除影響民族團(tuán)結(jié)和國(guó)防安全的各種隱患,保障我國(guó)邊境安全與和平發(fā)展的內(nèi)部環(huán)境;對(duì)外則要積極主動(dòng)參加各種國(guó)際安全合作組織,包括繼續(xù)積極參與國(guó)際反恐斗爭(zhēng)等多方面協(xié)作,繼續(xù)把安全合作作為實(shí)現(xiàn)內(nèi)外共同安全的手段,不斷平衡拓展與周邊國(guó)家的合作和競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系,建立與周邊國(guó)家區(qū)域的發(fā)展命運(yùn)共同體。

同時(shí)對(duì)跨國(guó)民族主義思潮宣揚(yáng)的民族仇視、國(guó)際敵對(duì)勢(shì)力的滲透破壞、宗教極端勢(shì)力和其他各種暴力恐怖活動(dòng)等,我們要始終毫不手軟的嚴(yán)厲打擊,充分揭露其妄圖搞民族分裂和國(guó)家分裂的陰險(xiǎn)意圖,保障邊疆地區(qū)和全國(guó)的穩(wěn)定安全,全方位構(gòu)建周邊安全命運(yùn)共同體。

參考文獻(xiàn):

[1]徐黎麗,那仁滿都呼.現(xiàn)代國(guó)家“邊境”的界定[J].中國(guó)邊疆史地研究,2018(03):79-80+214.

[2]丹珠昂奔.中華民族共同體意識(shí)的概念構(gòu)成、內(nèi)涵特質(zhì)及鑄牢舉措[J].民族學(xué)刊,2021(01):1-9+83.

[3]趙澤龍.新時(shí)代邊疆民族地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)面臨的挑戰(zhàn)與對(duì)策[J].和田師范專科學(xué)校學(xué)報(bào)(漢文綜合版),2020(02):23-28.

[4]游珍,封志明,雷涯鄰等.中國(guó)邊境地區(qū)人口分布的地域特征與國(guó)別差異[J].人口研究,2015(05):87-99.

[5]徐黎麗,趙海軍,馬曼麗.鑄牢陸地邊境民眾中華民族共同體意識(shí)初探[J].北方民族大學(xué)學(xué)報(bào)(哲社版):2021(01):5-10.

[6]徐平,張陽(yáng)陽(yáng).五個(gè)自治區(qū)國(guó)家認(rèn)同的調(diào)查與研究[J].民族研究,2013(04):36-26+123-124.

[7]栗獻(xiàn)忠.跨境民族問(wèn)題與邊疆安全芻議[J].學(xué)術(shù)論壇,2009(03):57-60.

[8]徐俊六.鑄牢中華民族共同體意識(shí)與邊疆民族地區(qū)社會(huì)治理關(guān)系研究[J].寧夏社會(huì)科學(xué),2018(06):188-194.

[9]張橋貴.我國(guó)的宗教對(duì)不同民族不同地區(qū)的影響力和影響方式——以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為視角[J].民族研究,2020(06):14-17.

[10]王希輝,王文濤.中華民族共同體意識(shí)研究現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J].西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社科版),2021(06):23-30.

[11]齊凱.邊疆民族地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)影響因素及應(yīng)對(duì)之策——基于安全的視角。民族論壇,2021(01):21-30.

[12]楊小娟.我國(guó)邊境貿(mào)易的影響因素和區(qū)域格局[J].改革,2013(06):110-117.

[13]陳茂榮.論“民族認(rèn)同”與“國(guó)家認(rèn)同”[J].學(xué)術(shù)界,2011(04):56-67+282-283.

[14]青覺(jué),徐欣順.新時(shí)代邊疆穩(wěn)定發(fā)展的情感政治學(xué)研究——邊疆地區(qū)鑄牢中華民族共同體意識(shí)的情感路徑分析.中國(guó)邊疆史地研究,2019(01):6-14+214.

收稿日期:2021-04-21責(zé)任編輯:王玨

- 民族學(xué)刊的其它文章

- Research on Funeral Rituals and Village Community Maintenance of the Landian Yao of Funing from the Perspective of “Forging a Sense of Community for the Chinese Nation”

- Path Exploration for a Social睵sychological Health Services System in Ethnic Areas: A Qualitative Research Project Based on Adolescents General Understanding of Mental Health in Tibetan Areas

- An Analysis of the Factors Influencing Social Change of Three Ethnic Minority Groups in Northern China Based on an Acculturation Framework

- Ethnic Areas in Southwest China Joining the Southern Belt and Road Economic Corridors: Status Quo, Challenges, and Suggestions

- The Wisdom in Selection of Ecological Livable Space in Tibet

- Gateway Community Tourism Development of National Parks and Rural Revitalization: Insights from American Experiences and Lessons for China