板狀材料反射系數時域快速測量

弓明豪,魏 兵,胡明瑋,王衛東

(1.西安電子科技大學 物理與光電工程學院,陜西 西安 710071;2.西安電子科技大學 信息感知技術協同創新中心,陜西 西安 710071)

在電磁材料的研發過程中,常需要對多種不同的材料試樣進行寬頻段反射特性測試[1]。在實際工程問題中,頻域測量常常面臨測量代價大、時間長、明顯影響產品研發速度的問題[2]。相比于頻域測量,時域測量具有環境要求低、寬頻帶測試速度快的優點[3-4]。國內外的研究者將時域法運用于天線測量[5-9]、傳播特性測量[10-12]、目標成像[13-15]等方面,并取得了許多研究成果,然而還未見時域法用于板狀材料反射特性快速測量的文章。考慮到許多材料便于制作成板狀在自由空間進行反射特性測試,為提高測量速度和研發效率,文中搭建了基于皮秒級脈沖源超寬帶時域反射特性自由空間測量系統;分析了基于“時間窗”的有用反射脈沖信號提取、時域反射系數計算等問題。

1 反射特性時域快速測量系統

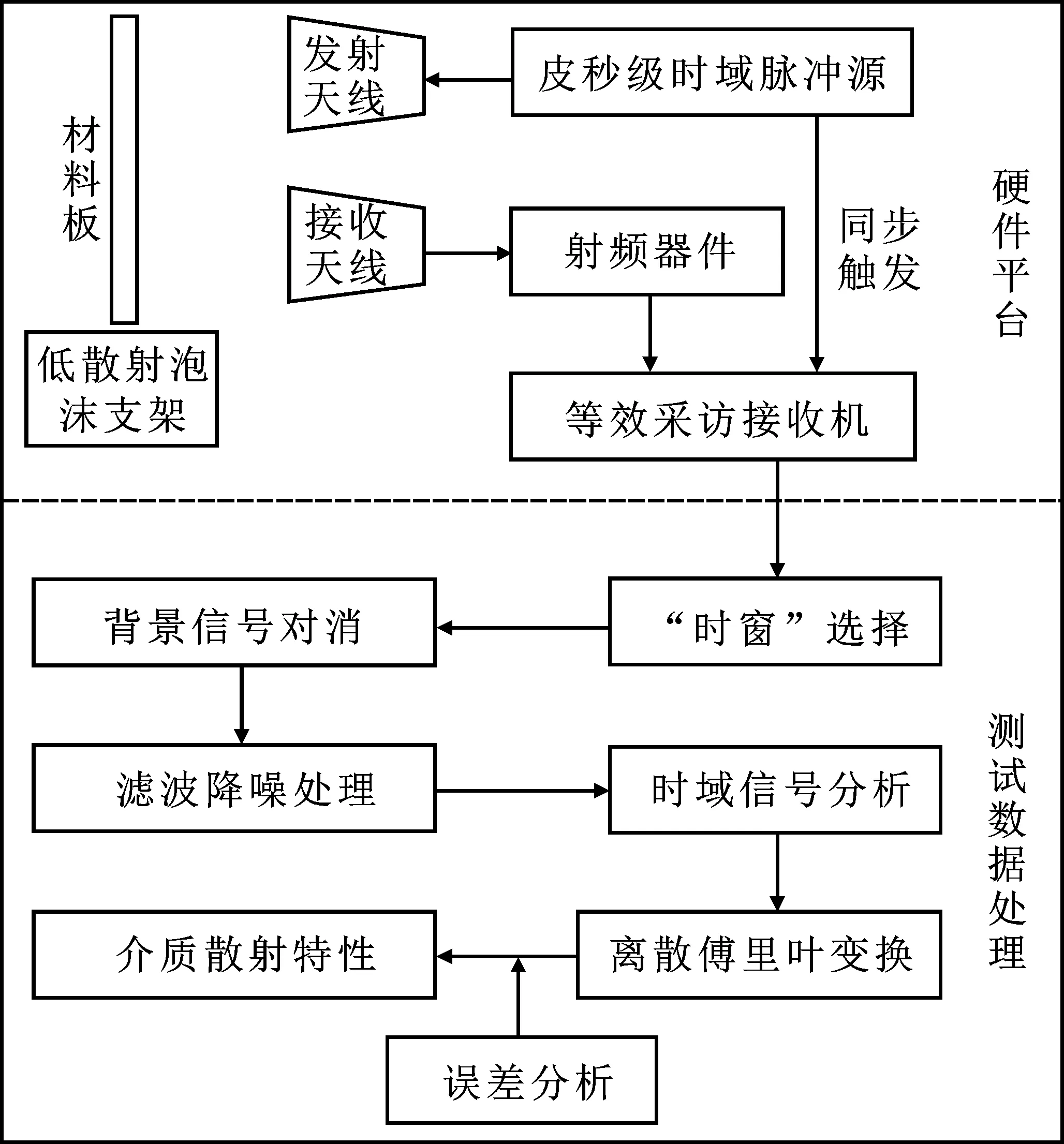

時域自由空間反射特性測量系統原理如圖1所示,測量系統由硬件平臺和測試數據處理兩部分組成。系統的硬件平臺的工作原理為:時域脈沖源激勵天線發射脈沖電磁信號,目標在入射脈沖的照射下產生散射場,接收天線接收目標散射場并通過和信號源同步的等效采樣接收機進行采樣,獲得目標實時回波信號。信號采集過程結束后,采集到的時域響應信號經過背景對消、“時間窗”去除雜散響應、小波變換等降低隨機噪聲后進行離散傅里葉變換,變換后即可獲得信號在所需頻率范圍內的頻譜(包括各頻點幅值和相位),經過誤差分析修正后可獲得介質板的反射系數。

圖1 時域自由空間測量系統原理

相比較于頻域測試技術,時域測試技術有以下幾個方面的優勢:①時域測試十分適合于超寬帶測量,在整個測量頻段內,時域測量只通過1次采樣測量就能獲得寬頻段內的反射特性,測量效率高,且測試頻段越寬,優勢越明顯;②時域測量對測量環境的要求低,利用“時窗”技術可以消除或減小由于測量環境和天線與待測目標之間散射帶來的測量誤差,因此整個測量過程不需要昂貴的微波暗室,可以很方便地完成室內及室外測量;③時域計算具有在編程和使用上較頻域簡單直觀的特點。

文中所用時域測量系統的主要技術指標如下:

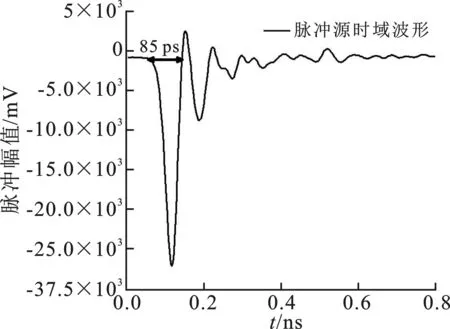

(1) 時域窄脈沖源:主波束近似為高斯脈沖,寬度約為85 ps,半高寬約為35 ps,最大幅值為25 V。

(2) 收發天線:加透鏡超寬帶雙脊喇叭天線,天線頻段為2~20 GHz,加透鏡后3 dB帶寬分別為25°~10°。

(3) 測試頻率范圍:2~18 GHz,一次測量完成常見雷達頻段測試。

2 時域信號提取及反射系數測量理論

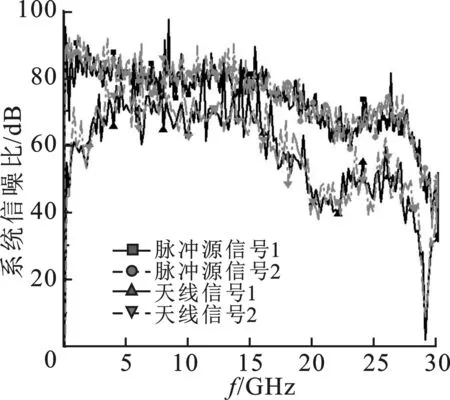

脈沖源信號如圖2(a)所示。脈沖源信號經過收發天線后,實時接收信號波形與脈沖源發射信號會產生近似微分效果的改變,信號幅度發生很大的衰減,且會有一定程度的時延擴展。這主要是由于收發天線的增益、傳輸中的路徑損耗以及多徑效應的影響。因此,系統每次測量頻段也會受到收發天線頻段的制約;圖2(b)為收發天線距離2 m時實時接收信號,滿足遠場條件后,接收信號波形及頻譜特征不隨天線到介質板的距離變化而改變;圖2(c)為室內測試時系統信噪比。可以看出:在2~18 GHz頻段內的多次測試中,脈沖源信號信噪比均高于75 dB,收發距離為2 m時天線實時接收信號信噪比高于60 dB,系統穩定性較高。圖3為板狀材料實際測量環境示意圖。

(a) 脈沖源發射信號

(b) 天線實時接收信號

(c) 系統信噪比

圖3 板狀材料實際測試環境示意圖

在板狀材料時域自由空間測量中,天線接收到的脈沖包含天線耦合信號、待測目標反射、繞射信號以及背景信號。圖4展示了某次金屬板反射特性測量的時域回波信號,通過“時窗”選擇和背景對消可以獲得目標較準確的時域回波信號。

(a) 系統實時接收波形

(b) 金屬板反射信號

在圖4(a)中,區域1為天線的直接耦合信號(測量時收發天線相鄰,來自發射天線的直接耦合信號最先到達接收天線);區域2為待測板的回波信號;區域3為墻體及地面等背景的反射信號,與天線耦合信號的時間差可通過自由空間電磁波傳播進行估算。測量時只需提取區域2的信號就可消除天線耦合和地面等背景干擾對測量造成的影響。圖4(b)為經過“時窗”濾波及背景對消后待測物時域響應。由圖可見,待測目標響應是持續時間較長的復雜波形,其中包含了板狀材料表面回波、邊緣繞射波等貢獻。為了降低測量誤差,板的尺寸應滿足測試頻段系統平面波照射區域范圍,厚度應滿足系統雷達的距離最小分辨率。實驗數據處理時需要根據天線與板的距離、板的尺寸等因素確定“時窗”大小和位置,保證實驗精度。

時域系統利用天線輻射的遠場平面波束實現對待測材料板反射特性的測試,采用自由空間測試模型來進行分析。圖5中給出了自由空間終端加載的3種狀態:金屬板、待測材料板和待測材料加金屬板(理想襯底情形)。以金屬板上表面作為參考面進行校準后,將待測材料置于金屬板上進行測試。對于具有一定厚度的平板待測材料,考慮到聚焦波束在厚度方向上并非均勻傳輸,因此測試反射系數幅度時,需調整待測材料高度,使其上表面與校準參考面重合。直接測量得到目標時域回波信號,通過理想襯底情形信號與材料板信號對比,來確定材料板前后表面回波分離時間,并進行截斷,傅里葉變換后即可獲得待材料加金屬板的復反射系數的幅值。

(a) 金屬板 (b) 待測材料板 (c) 待測材料板+金屬板

3 測量結果和誤差分析

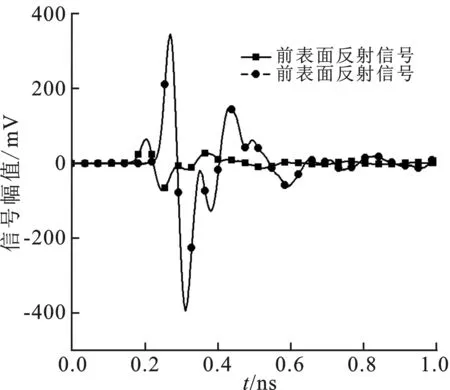

實驗所用的聚四氟乙烯材料板和特制玻璃鋼材料板均為電磁參數已知的實驗材料,標準金屬板表面平面度和粗糙度滿足GJB 2803A-2011。聚四氟乙烯材料板尺寸為45 cm×45 cm×6 mm,電磁參數為εr=2.05,μr=1.0,σ≈0。由電磁波在介質中傳播理論可知[16],材料板前后表面回波時間差為17.9 ps,常見雷達波段下材料表面反射系數為0.188。時域信號測量結果如圖6所示,圖6(a)為聚四氟乙烯材料板實物圖,圖6(b)為終端不同情形下時域回波信號比較。由圖可見:理想襯底反射信號與材料板反射信號在第1波峰信號重疊,從電磁波傳輸時間可將其視為前表面反射波形;金屬板反射信號與材料板反射信號時間有偏差,這是由于兩次測量表面與校準參考面不重合造成的,在考慮信號相位時會產生誤差,測量中通過轉臺輕微移動待測材料來避免。利用金屬板反射信號對材料板反射信號和理想襯底反射信號進行信號分離,具體方法為:首先,通過金屬板反射信號與材料板反射信號第1波峰最大值比值,將金屬板反射信號進行等比例縮小;然后,通過第1波峰采樣點位置將3種狀態反射信號對齊;最后,利用材料板和理想襯底整體反射信號減去縮小金屬板信號將其分離,結果如圖6(c)所示。分離后信號分別視為材料板前表面回波信號和理想襯底多次回波信號,兩信號的波形基本保持一致,符合電磁波傳播理論。

(a) 聚四氟乙烯板

(b) 3種加載情形時域回波比較

(c) 理想襯底分離信號時域波形

玻璃鋼材料板尺寸與聚四氟乙烯板的一致,電磁參數εr=3.1,μr=1.0,σ≈0。由傳播理論可知,材料板前后表面回波時間差應為30 ps,常見雷達波段下材料表面反射系數為0.279,測試結果如圖7所示。圖7(a)為玻璃鋼板實物圖;圖7(b)為不同情形下材料板時域實時回波信號比較,相對介電常數越大,電磁波在介質中傳輸速度越慢,材料板反射信號與理想襯底反射信號重合時間會越長;圖7(c)為理想襯底分離信號時域波形。

利用時域回波信號獲取待測材料板頻域反射系數的方式為將材料板前表面回波和金屬板時域回波的截斷信號進行傅里葉變換后獲得其比值。具體步驟為:采用零點截斷的方式將待測材料板和金屬板反射信號的第1波峰保留,其他采樣點信號幅值歸零,這是為了減小由于多路徑傳播、電磁波繞射等帶來的信號失真引起的誤差;將待測材料板和金屬板第1波峰信號進行離散傅里葉變換,獲得兩者在測試頻段內的頻譜幅值,兩者頻譜的比值為材料板反射系數幅值。在進行頻域分析時,為獲得測試頻段內更多的采樣點,需要在保證時域波形準確性的同時,增大時間采樣間隔;最后,將測量結果與理論結果相比較,驗證測量結果的正確性。

(a) 玻璃鋼板

(b) 3種加載情形時域回波比較

(c) 理想襯底分離信號時域波形

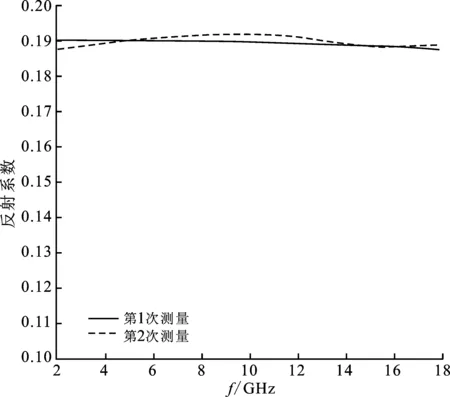

圖8為兩種材料板前表面頻域反射系數測量結果。為保證測量的一致性,進行了多次實驗。由圖8可知,時域方案可以在一次測試中獲得2~18 GHz頻段內板狀材料的反射系數,每次測試結果與理論值誤差均在2.5%以內,誤差的主要來源為系統自身特性導致的誤差項和環境誤差。在系統搭建完善,不需要更換測試設備的條件下,系統每次信號保存時間不超過1 s,數據處理時間不超過30 s,可以通過多次測量結果平均來進一步降低誤差。利用時域回波也可以計算分層介質板的反射系數,但需要考慮介質板多重散射和繞射的影響,誤差較大,后續需要通過電磁算法對其進行修正。

(a) 聚四氟乙烯材料板

(b) 玻璃鋼材料板

4 結束語

材料寬帶反射系數的測量在工程實際問題中有著重要意義。在新材料研發速度需要大大加快的當今,對常見雷達波段的材料反射系數快速測量是電磁材料研究領域關注的焦點問題之一。上文所述方案實驗環境要求低、測試速度快、測試精度高,可望廣泛應用于新材料的研制和改進。