生物炭改良土壤對初期雨水徑流污染物去除實驗研究

薛英文,吳銘軒,肖云龍,胡曉蘭

(1.武漢大學土木建筑工程學院,武漢430072;2.同濟大學環境科學與工程學院,上海200092)

近年來,國內外研究者認為初期雨水形成的面源污染是造成城市水體污染的一個主要因素。Sanaslone[1]等人的研究指出,初期的20%徑流中產生的污染占到全部降雨中污染的80%。倪艷芳[2]的研究指出,初期雨水徑流具有污染物成分復雜多樣、污染源空間分布廣泛等特點,對環境造成嚴重污染同時,也為后期水體修復帶來難度。鄧志光[3]等人在對武漢東湖面源污染研究中,通過截流初期雨水徑流,在控制TP(總磷)和TN(總氮)污染指標上起到了明顯的效果。但如何有效截留初期雨水,并對截留的初期雨水進行原位處理,是目前尚未解決的問題之一。2013年12月12日,習近平總書記在中央城鎮化會議上提出的海綿城市建設,為城市的雨洪管理和水環境保護提供了新的方向[4]。目前海綿城市建設在國內正如火如荼地進行中,但海綿城市建設中使用的土壤基本是未經過改良的土壤,土壤滲透系數低,對初期雨水中的污染物截留與原位處理效果較差。有研究表明,通過多孔材料鋪砌從而增加入滲量的方式,可以有效截留并去除初期雨水中的SS(懸浮固體)、TP、TN(總氮)以及重金屬[4]。近年來,生物炭已被證明對水中TP,NH4+-N[5]和有機物[6]等污染物具有一定的吸附去除作用。

本文擬利用生物炭的特點,通過使用生物炭、河砂與黏土進行組合,制備不同的生物炭改良土壤。研究經生物炭改良后的土壤對初期雨水徑流中污染物的去除效果;使用種植草皮的改良土壤進行進一步實驗,研究植物+改良土壤共同作用對污染物的去除效果,以期為生物炭改良土壤應用于海綿城市建設中提供參考。

1 實驗材料與方法

1.1 實驗材料

實驗黏土取武漢東湖南路綠化帶長時間干旱后表層土,將風干后的黏土用篩網過篩,去除雜草與石塊等,并將黏土碾磨到1.6~2.0 mm粒徑待用。選用450 ℃下熱解制備的棉花桿生物炭[5]作為改良土壤的多孔材料,生物炭粒徑與黏土粒徑一致。砂土采用建筑工地常用的工程河砂。

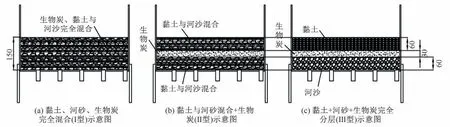

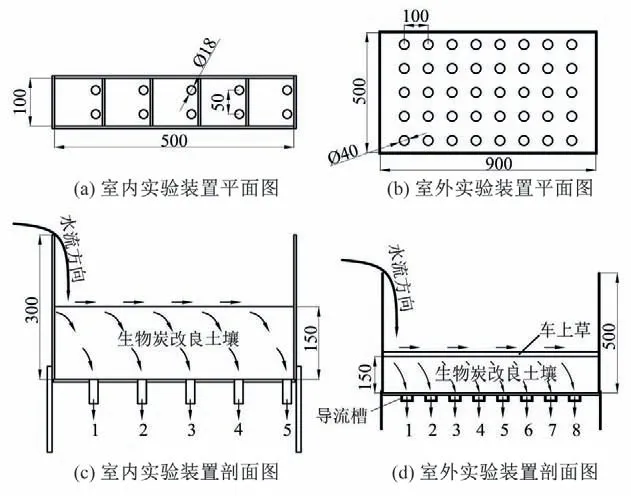

改良土采用河砂、黏土、生物炭3 種介質,3 種介質按照黏土、河砂、生物炭完全混合(I 型)、黏土與河砂混合+生物炭(II型)、黏土+生物炭+河砂完全分層(III 型)3 種不同方式進行組合。改良土壤高度取15 cm[7],具體布置方式見圖1。各組合中砂土炭的使用比例見表1。

圖1 改良土壤布置方案示意圖(單位:mm)Fig.1 Schematic diagram of experimental combination

表1 實驗各組材料占比與混合方式表Tab.1 Material proportion and mixing mode of each experimental group

結合其他研究者的經驗[8-14],實驗采用人工配置污水作為初期雨水徑流,初期雨水pH 取7.0,濁度=250 NTU,CODCr=250 mg/L,NH4+-N=8 mg/L,TP=10 mg/L。

1.2 實驗裝置

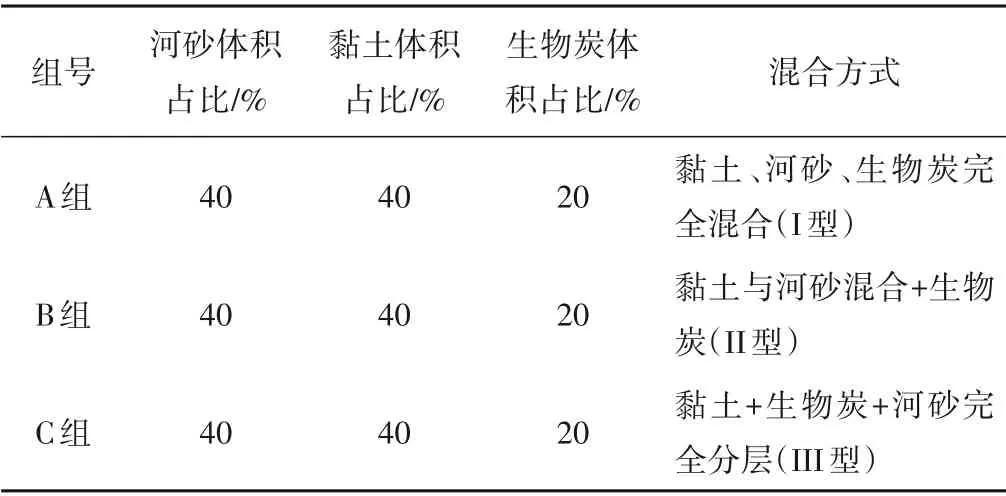

實驗裝置分為室內實驗裝置與室外實驗裝置兩種,均采用厚度為5 mm 的透明PE 板制作。為防止改良土壤進入出水口,實驗前在裝置底部鋪設不銹鋼鋼絲網。實驗時將模擬雨水徑流從裝置上方一側按照一定流量流入,使得改良土壤表面的積水在1 cm 以下,并在實驗裝置下方出水口收集滲出液。裝置平面尺寸見圖2。

圖2 室內實驗與室外實驗裝置平面圖與剖面圖(單位:mm)Fig.2 Plan and cross section of experiment model

室內實驗裝置長500 mm,寬100 mm,裝置內高300 mm。裝置底部每隔100 mm 設置兩個相隔50 mm,孔徑為18 mm 對稱出水孔,兩個出水孔連通為一個出水口,共設置10個出水孔,合計5個出水口。

室外實驗裝置長900 mm 寬500 mm,裝置內高500 mm。裝置底部每隔100 mm 設置1 個孔徑為40 mm 出水孔,每排設置5個出水孔,同一排的5 個出水孔聯通為一個出水口,共設置40個出水孔,合計8個出水口。

1.3 檢測項目及方法

①滲透系數:常水頭實驗法[15]。實驗中調節蠕動泵流量(Q)保持儀器中土層表面的水頭始終在1 cm,改良土層的面積(A)由裝置尺寸計算得到,通過達西定律[15],計算出改良土的滲透系數K(K=Q/A)。②濁度:便攜式濁度儀法[16]。③CODCr:快速消解分光光度法[17]。④NH4+-N:納氏試劑分光光度法[18]。⑤TP:鉬酸銨分光光度法[19]。

2 實驗結果與分析

2.1 改良土壤組合方式確定實驗

2.1.1 滲透系數實驗

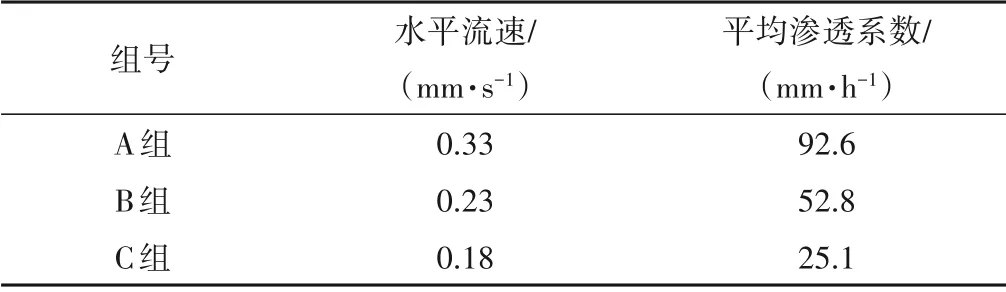

從表2中可以看出,模擬雨水徑流在A 組土層中水平流速最大,C 組土層中的水平流速最小。實驗中發現,在B 組和C 組土層和裝置邊壁間出現界面流。三組裝置土層的平均滲透系數A 組最大,C 組最小。A 組雨水水平流速和下滲速率均較快,且無界面流出現,是因為土層介質成分混合均勻,生物炭顆粒增大了土層的平均孔隙度。B組上層和下層為砂土均勻混合介質土層,而C 組上層為純黏土層,因此與C 組相比,B 組孔隙率較大,所以滲透系數大于C組。三組實驗中,A 組的滲透系數遠高于B組和C組,證明黏土、河砂、生物炭完全混合(I型)方式適用于短歷時降雨較大的區域。

表2 水平流速與滲透系統統計表Tab.2 Horizontal flow rate and osmotic system statistics

2.1.2 濁度去除實驗結果與分析

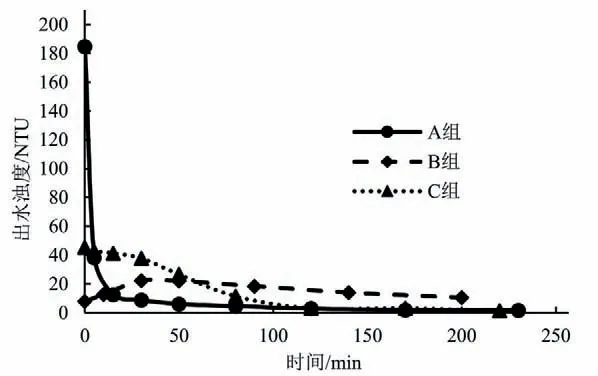

不同組合方式改良土壤對初期雨水中濁度的去除過程見圖3。

圖3 A、B、C組實驗瀝出液渾濁度平均濃度Fig.3 Average turbidity concentration of leachate in group A,group B and group C

A 組初始瀝出液中濁度最高,而B 組與C 組初始瀝出液濁度較低。原因是A 組為河砂、黏土與生物炭完全混合的組合土壤,由于生物炭為多孔材料,由上節中A 組土壤滲透系數最大可知,混合后的土壤孔隙率大,對懸浮顆粒的截留功能最小。隨著實驗時間的延長,改良土壤在水力作用下逐漸被壓密壓實,土壤孔隙率減小,因此瀝出液濁度大幅降低。50 min 后瀝出液濁度趨于穩定,最終各出水口瀝出液中的濁度均穩定在3 NTU以下。

由于B 組上下層土壤為黏土與河砂的混合土,因此其空隙率介于A 組和C 組之間。同時,由于上部砂土混合土壤的重力作用,對中間的生物炭層具有一定的重力壓實作用,進一步減小了中間生物炭層的孔隙率。因此過濾初期,其瀝出液濁度小于A 組土壤。由于土壤厚度較小,B 組土壤的空隙率降低到一定程度后不再減小,最終B 組土壤仍保持了較高的孔隙率。因此隨著實驗時間的進行,其瀝出液濁度有一定先升高后降低,表明改良土壤層對初期雨水中的懸浮顆粒具有一定的截留吸附作用。B 組運行3 h 后,瀝出液中濁度趨于穩定,各出水口濁度保持在18 NTU 以下,6 h 后各出水口瀝出液濁度均在11 TNU左右。

C 組實驗初期,各層均未被壓實,因此其出水濁度較高,隨著時間的延長,頂部黏土層因為孔隙率小,發揮了較大的截留作用,同時生物炭層也能發揮較好的吸附作用。而底部的河砂層既起了過濾截留作用,同時也起到了承托層的作用。因此C組改良土壤中各層均對濁度去除具有一定的作用,從圖3中可以看出,在瀝出液濁度穩定時,C 組瀝出液濁度最低。6 h 后,C組各出水口瀝出液濁度均小于2 NTU。

三組改良土壤對濁度的去除效果為C>A>B。雖然C 組土壤對濁度的去除率最好,但在實驗中發現,A 組中由于3 種介質混合均勻,因此土層表面水流態較好。而B 組和C 組均有界面流產生,土層中流體狀態不穩定,會出現模擬徑流無法浸沒所有介質的狀況,使得改良土壤無法完全發揮作用。

2.1.3 CODCr去除實驗結果與分析

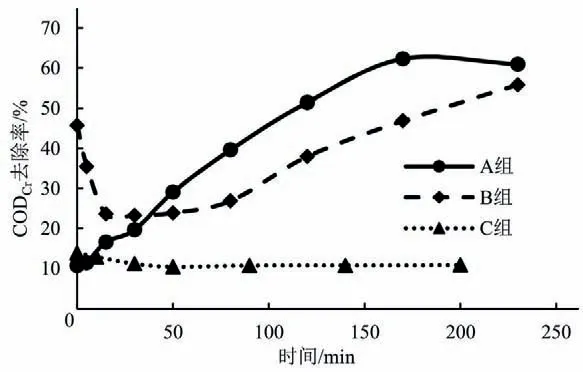

3種組合對模擬雨水中CODCr的去除效果見圖4。

圖4 A、B、C組實驗瀝出液CODCr平均去除率Fig.4 Average CODCr removal rate of leachate in group A,group B and group C

A 組在實驗初期,1~5 號出水口瀝出液中CODCr的去除率在10%~13%之間,這是因為A 組為完全混合土壤,實驗初期土壤由于孔隙率大,滲透系數高,混合土壤對CODCr的截留去除能力較差。但隨著時間延長,土壤逐漸壓密壓實,土壤孔隙率降低,土壤截留能力增強,土壤中的生物炭對CODCr的吸附效果得以發揮,因此對CODCr的去除率逐漸升高。約3 h 后趨于穩定,去除率達到65%~70%,4 號口出水瀝出液CODCr濃度最低,穩定在78 mg/L左右。

B組實驗初期對CODCr去除效果最好。這是因為實驗初期,上層砂土混合土壤對CODCr有一定的截留去除效果,當雨水下滲至生物炭層時,生物炭對CODCr起到了進一步的吸附去除作用。但0~15 min 內,B 組混合土壤對CODCr去除率下降到20%左右,這是因為實驗中使用的生物炭未經沖洗,初期下滲的雨水將生物炭本身攜帶的CODCr沖洗下來,雖然有下層砂土混合層的截留,但截留效果較差,因此出現了去除率降低的情況。50 min 后,CODCr去除率逐漸升高,表明生物炭本身攜帶的CODCr已被沖洗干凈,生物炭逐漸發揮吸附作用,兩層砂土混合土壤也起到了較好的截留作用,CODCr的去除率也逐漸升高。最終去除率在4 h后達到55%,2號口瀝出液CODCr濃度最低,穩定在108 mg/L左右。

C 組對CODCr的吸附效果最差,達到穩定狀態時5個出水口瀝出液中CODCr的去除率均在10%~13%之間。3 h 后,3 號口瀝出液出水CODCr濃度最低,最終出水穩定在220 mg/L。C組實驗表明完全分層組合方式的改良土,各土層間相互促進作用最差。上層黏土雖然有較小的孔隙率,有一定的截留作用,但下層的生物炭與砂土由于孔隙率大,尤其是下層河砂,對CODCr沒有截留作用,因此最終使完全分層改良土壤對CODCr的吸附去除效果最差。

綜合比較可知,A 組土壤對CODCr的去除率高于B 組與C組,去除率穩定在65%~70%,A 組4 號口出水瀝出液CODCr濃度最低,穩定在78 mg/L左右。

2.1.4 NH4+-N去除實驗結果與分析

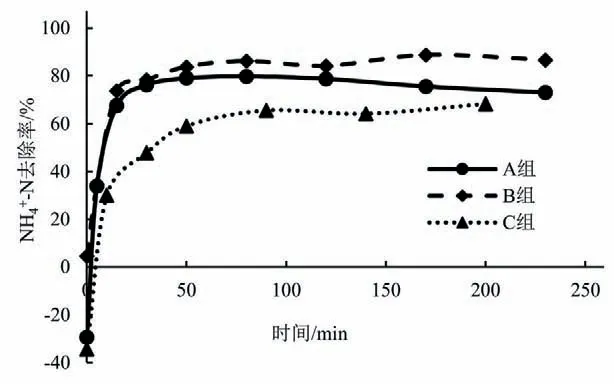

3種組合對模擬雨水中NH4+-N的去除效果見圖5。

圖5 A、B、C組實驗出水口NH4+-N平均去除率Fig.5 Average ammonia nitrogen removal rate of leachate in group A,group B and group C

從圖5中可以看出,A 組在0~30 min 內,5 個出水口NH4+-N平均去除率迅速上升至80%,之后去除率呈緩慢下降趨勢,在4 h 后平均去除率穩定在70%左右,1 號出水口瀝出液NH4+-N 濃度最低,穩定在1.88 mg/L。B 組在0~30 min,NH4+-N 去除率從4.5%上升至80%左右,隨著時間延長,去除效果逐漸穩定在85%左右,在4 h 后,1 號出水口瀝出液NH4+-N 濃度最低,穩定在0.956 mg/L。C 組在0~50 min 內,NH4+-N 去除率上升至60%,之后去除率呈穩定趨勢,直至4 h 后穩定在60%~70%,2 號出水口瀝出液NH4+-N濃度最低,穩定在1.98 mg/L。

實驗中發現,實驗初期NH4+-N 去除率為負值,原因在于實驗中為了模擬真實的土壤環境,實驗前并未對砂土、黏土及生物炭等進行清洗,因此實驗初期,混合土壤中原有的NH4+-N 被沖洗出來,出現部分出水點瀝出液NH4+-N 超過了進水NH4+-N的現象。隨著實驗時間延長,土壤中原有的NH4+-N 被沖刷干凈,各組分開始對進水中的NH4+-N去除發揮作用。

在對NH4+-N 的去除方面上,B 組效果最好,A 組較差,C 組最差(但也穩定在60%~70%)。三組試驗在對NH4+-N的去除過程中前期去除能力增長較快,去除率很快達到穩定,后期各個出水點間去除效果差距不大。原因是改良土壤中,各材料的含量相同。改良土壤對NH4+-N 的去除機理主要是各組分對NH4+-N的截留和吸附。另外,改良土壤使用的生物炭表面含氧官能團通過氫鍵[20],氧化還原反應[21],以及靜電吸附[22]等作用在NH4+-N去除中起到了重要作用。

2.1.5 TP去除實驗結果與分析

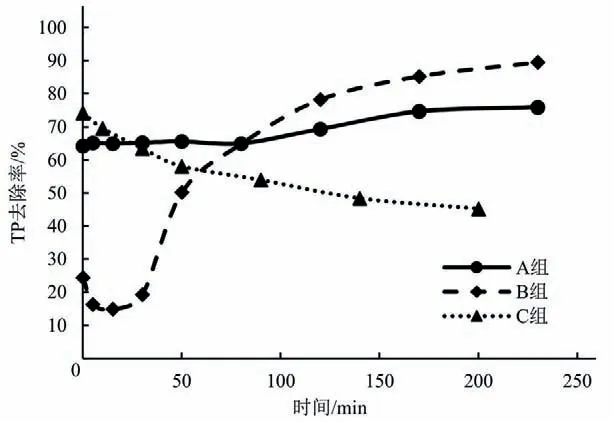

3種組合對模擬雨水中TP的去除效果見圖6。

圖6 A、B、C組實驗各出水點瀝出液TP平均去除率Fig.6 Average phosphorus removal rate in group A,group B and group C

A 組初期對TP 的去除效果較好,隨著實驗時間延長,去除率趨于穩定,4 h 后1~5 號出水口瀝出液中的TP 的去除率均大于75%,1號出水口瀝出液TP濃度最低,穩定在2.31 mg/L。A組的生物炭均勻分布在改良土壤中,對TP 的吸附均勻持續進行,去除效果較好。

B 組初期對TP 的去除效果會有短時間下降,且去除率較低,其中1號點位0~30 min瀝出液中TP濃度高于實驗配置的初期雨水徑流中TP濃度。隨著實驗時間延長,生物炭改良土壤對進水中TP去除率快速增加,隨后緩慢增長,3 h后去除率達到穩定,瀝出液中的TP 去除率在90%左右,5 號出水口瀝出液TP 濃度最低,穩定在0.94 mg/L。

C 組初期對TP 去除效果最好,但隨著實驗時間延長,TP 去除效果呈逐漸降低趨勢,在3.5 h后TP平均去除率為45%左右,5 號出水口瀝出液TP 濃度最低,穩定在5.41 mg/L。C 組實驗表明完全分層組合方式的改良土,各土層間相互促進作用最差。上層黏土雖然有較小的孔隙率,有一定的截留作用,但下層的生物炭與砂土由于孔隙率大,尤其是下層河砂,截留作用較差,因此最終使完全分層改良土壤對TP的去除效果最差。

綜合比較可發現,A、B、C 三組在TP 的去除方面,B 組效果最好,穩定狀態下TP 平均去除率可以達到89%,C 組最差,穩定狀態下平均去除率僅為45%。三組中,只有B 組在實驗初期出現去除率下降現象,主要是由于三組實驗土壤布置方案造成的。B 組中改良土壤的結構布置從上到下依次為砂土混合層、生物炭層、砂土混合層。由于實驗使用的土壤實驗前均未經過沖洗,因此上層土壤中會析出少量的磷,但其與進水中的磷均會被中間生物炭層吸附,而下層土壤中原有的磷在實驗初期析出后,因為沒有生物炭對其進行吸附去除,因而出現去除率下降現象。隨著實驗時間延長,下層土壤中的磷被沖洗干凈,干凈的土壤也會對磷進行吸附,因此后期出現TP去除率迅速升高現象。而A 組和C 組雖然黏土也沒有經過沖洗,但因為A 組為砂土炭完全混合布置,因此土壤中析出的磷會被均勻混合的生物炭吸附,不會出現去除率下降現象,砂土炭完全混合,使得土壤和生物炭與進水中的磷有更多的接觸面積,吸附量與吸附效果也相應有所提升,因此且去除率會平穩上升。C 組改良土壤從上到下依次為黏土、生物炭、河砂,上層黏土中析出的少量磷和進水中的磷也均會被中間的生物炭層吸附,但上層致密的黏土顆粒與進水中的磷接觸面積小,吸附很快達到飽和,而下層河砂在此只起到支撐層作用,對TP 去除沒有吸附效果,因此去除率逐漸下降。

改良土壤對磷酸鹽的去除機理同時包含化學吸附與物理吸附,其中生物炭對磷酸鹽的吸附符合準二級反應,化學吸附在去除TP過程中起主導作用[23]。

2.1.6 綜合分析

綜合三組改良土壤滲透系數,以及對濁度、CODCr、NH4+-N、TP 去除率的綜合分析,A 組5 項指標均優于C 組,雖然在NH4+-N 和TP 的去除兩方面較B 組略差,但最終的去除率接近,而另外三方面均優于B 組,并且由于A 組的滲透系數遠高于B 組與C組,因此對于沖刷力強的短時暴雨,具有較好的耐水力沖擊負荷能力,因此河砂、黏土、生物炭3種材料完全混合方案(I型)更適用于實際工程。

2.2 完全混合模式下不同介質配比影響實驗

通過上述實驗發現,采用黏土、河砂、生物炭完全混合(I型)模式的改良土壤,對污染物的去除效果好,滲透系數大,耐水力沖擊負荷能力強。但由于3種介質對污染物質的去除機理不同,因此3 種介質的配比也會對污染物的去除產生較大的影響。本節針對I型土壤組合方式,研究3種介質在不同比例下進行混合,探討3種介質的不同配比對污染的去除效果。

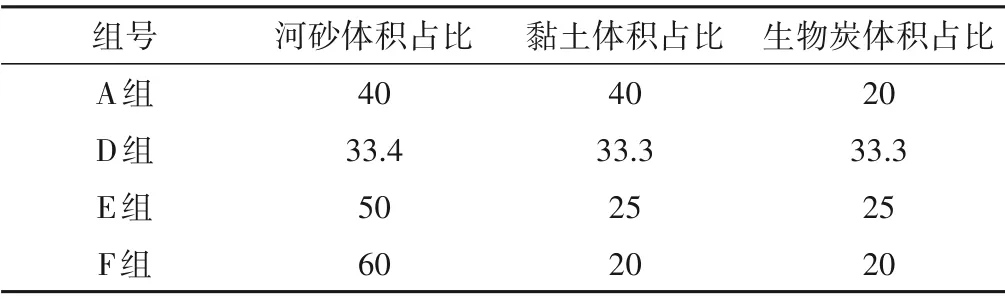

實驗采用D組、E組、F組三組不同的配比進行,同時以A組的實驗作為參考,對四種不同的配比情況進行對比分析。A組、D 組、E 組和F 組四組河砂、黏土、生物炭3 種介質的體積比見表3。

表3 三種介質占比情況表%Tab.3 Material proportion and mixing mode of each experimental group

2.2.1 滲透系數實驗

通過3 組試驗在4 h 內總滲透水量計算出每組試驗平均滲透系數,結合A 組的滲透系數,四組裝置土層的平均滲透系數如表4所示。

表4 生物炭改良土水平流速與平均滲透系數統計表Tab.4 Permeability coefficient of biochar improved soil

A、D、E、F 四組試驗中,隨著河砂所占比例增加,黏土所占比例減小,平均滲透系數依次增大,原因在于河砂和生物炭的粒徑遠大于黏土,河砂的占比越大,黏土所占比例減小,土層的平均滲透系數就越高。

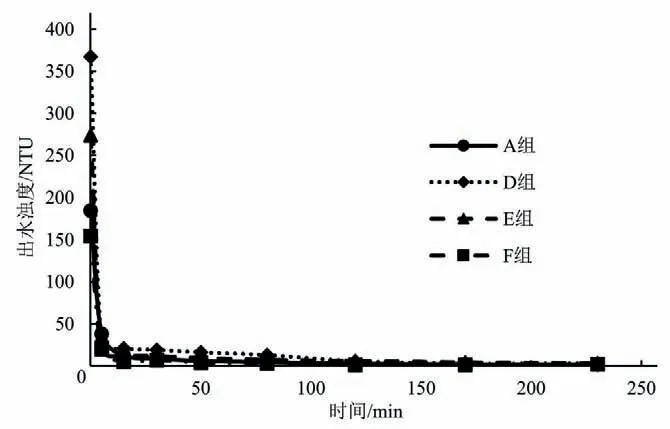

2.2.2 濁度去除實驗結果與分析

從圖7中可以看出,初期瀝出液中,D 組各出水口均有大量懸浮物析出,出水濁度均高于進水,這是因為實驗初期,混合土壤中小的黏土顆粒及生物炭上的灰分等隨進水一起滲出。D組各出水口瀝出液在50 min 后開始趨向穩定,最終穩定后瀝出液濁度均在4 NTU以下。

圖7 A、D、E、F組實驗各出水點瀝出液渾濁度平均濃度Fig.7 Average turbidity of leachate in group A,group D,group E and group F

實驗初期,F 組各出水口瀝出液的濁度均低于進水。隨著實驗進行,F 組瀝出液的濁度下降趨勢,與A、D、E 三組相似,均是5 min 后各出水口瀝出液濁度快速下降,最終各出水口瀝出液濁度均小于4 NTU。

在對濁度的去除方面,A組的濁度去除率最高,瀝出液的濁度穩定在1 NTU 左右。D、E、F 三組出水的濁度均大于A 組,原因在于3 組的河砂與生物炭所占體積比之和均大于A 組,其滲透系數較大,對濁度去除能力較弱。

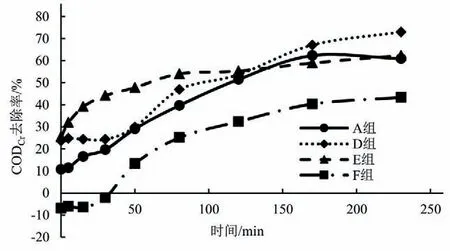

2.2.3 CODCr去除實驗結果與分析

從圖8中看出,D 組前15 min CODCr去除率在23%左右,隨后CODCr去除率呈逐漸上升趨勢,穩定后瀝出液中CODCr的平均去除率在70%以上,4 h 后,4 號口出水瀝出液CODCr濃度最低,穩定在63 mg/L 左右。E 組前50 min 對CODCr去除率增速較快,之后去除率增速減緩。4 h后平均去除率達到62%,其中3號口出水瀝出液CODCr濃度最低,穩定在64 mg/L 左右。F 組中,前15 min 瀝出液中CODCr含量高于進水,說明生物炭改良土壤中有CODCr析出,隨后CODCr去除率呈上升趨勢,4 h 后瀝出液中CODCr平均去除率在43%左右,其中4 號口出水瀝出液CODCr濃度最低,穩定在140 mg/L 左右,F 組CODCr為4 組中最低,這是因為F 組中河砂組分最高,達到總體積的60%,而河砂對CODCr吸附作用較差。

圖8 A、D、E、F組實驗各出水點瀝出液CODCr平均去除率Fig.8 Average CODCr removal rate of leachate in group A,group D,group E and group F

在3組實驗中檢測1~5號出水口的瀝出液,A組的去除率穩定后可達到65%~70%,D 組的去除率穩定后達到69%~74%,E組的去除率穩定后達到55%~65%,F 組的去除率穩定后為41%~46%。D 組是4 組實驗中對CODCr去除效果最好的,瀝出液CODCr濃度最低穩定在63 mg/L 左右。實驗中發現,隨著雨水流經的土層越長,CODCr的去除效果越好,但由于5 號出水點出水孔緊貼裝置壁,邊壁效應會影響瀝出液中CODCr濃度。

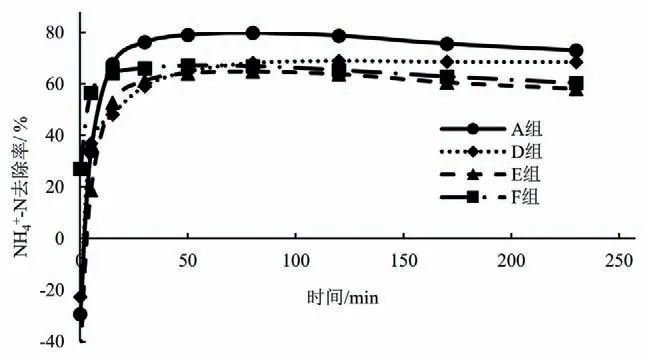

2.2.4 NH4+-N去除實驗結果與分析

現階段很多企業對ERP的認識還不到位,沒有認清該系統的巨大優勢和重要影響,針對這種現象,積極研究并分析ERP對我國企業會計財務管理的影響具有非常重要的意義,主要有以下管理策略:

從圖9中可以看出,D 組和E 組初期瀝出液中NH4+-N 的去除率為負值,說明生物炭改良土壤中有NH4+-N 析出。50 min后,D組NH4+-N的去除率到達穩定。4 h后,NH4+-N平均去除率為68%,其中1 號口出水瀝出液NH4+-N 濃度最低,穩定在2.4 mg/L 左右。50 min 后,E 組NH4+-N 的去除率到達穩定,4 h 后,NH4+-N 平均去除率58%左右,其中1 號口出水瀝出液NH4+-N濃度最低,穩定在3.08 mg/L左右。F組初期瀝出液中NH4+-N平均去除率為27%,30 min后去除率達到穩定,4 h后,瀝出液中的NH4+-N 平均去除率為60%左右,其中4 號口出水瀝出液NH4+-N 濃度最低,穩定在2.8 mg/L 左右。4 組實驗初期NH4+-N 的去除率增長均較快,呈指數型增長,0.5 h后,各組的去除率均趨于穩定,最終穩定后的NH4+-N 去除率A 組最高,F 組達到穩定時間最短。實驗中發現,5 個出水點中5 號點的瀝出液較其余各點去除率低,主要原因是邊壁效應。

圖9 A、D、E、F組實驗瀝出液NH4+-N平均去除率Fig.9 Average ammonia nitrogen cumulative removal rate in group A,group D,group E and group F

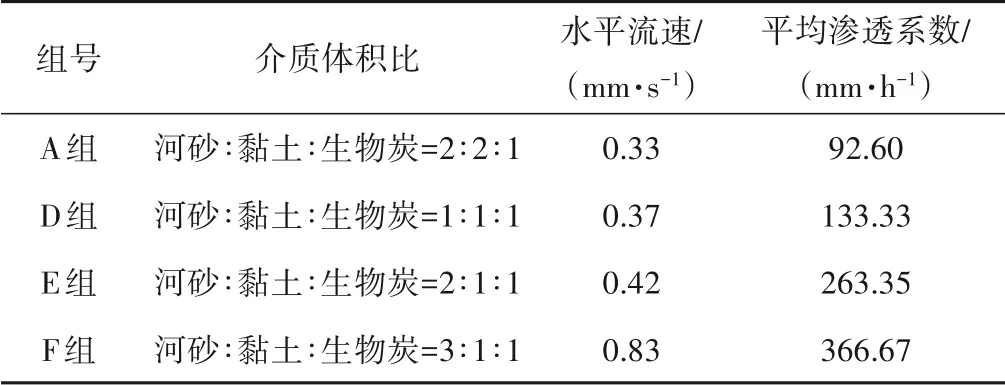

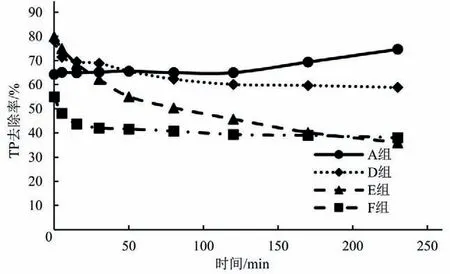

2.2.5 TP去除實驗結果與分析

從圖10可以看出,D 組初期瀝出液中的TP 平均去除率為78%,之后TP 去除率緩慢下降,50 min 后趨于穩定,穩定狀態下瀝出液的TP 平均去除率為59%左右,4 h 后,1 號口出水瀝出液TP 濃度最低,穩定在3.9 mg/L 左右。E 組初期瀝出液中的TP 平均去除率為80%,之后TP 去除率呈下降趨勢,4 h 后瀝出液中TP 平均去除率僅為36%,4 h 后,4 號口出水瀝出液TP 濃度最低,穩定在5.6 mg/L 左右。F 組初期瀝出液中TP 平均去除率為55%,在短暫時間下降后趨于穩定,穩定狀態下瀝出液中的TP平均去除率為38%,4 h后,4號口出水瀝出液TP濃度最低,穩定在5.9 mg/L 左右。對比A 組與D、E、F 組實驗發現,A 組對TP 的去除率最高,達到75%~76%,F 組最差。各組對TP 的去除率隨時間的推移,去除率逐漸下降。改良土壤對TP的去除機理一方面為土壤中各組合對TP的吸附,另一方面則是磷酸鹽在材料表面與金屬離子形成磷酸鹽類沉淀(CaPO4,MgPO4等)[25]。隨著時間延長,少部分吸附在生物炭表面的磷酸鹽會解吸出來,因此去除率會有所下降,但最終仍有較高的去除率。實驗中發現,三組實驗中1~5 號出水點的瀝出液穩定后,5 號出水點瀝出液TP的去除率最低,主要原因是邊壁效應。

圖10 A、D、E、F組實驗瀝出液TP平均累積去除率Fig.10 Average phosphorus cumulative removal rate of leachate in group A,group D,group E and group C

2.2.6 綜合分析

綜合三組實驗的滲透系數,以及對濁度、CODCr、NH4+-N、TP吸附去除率5 個指標分析,A 組在NH4+-N,TP 和濁度去除率上都高于D、E、F 三組。雖然在CODCr去除中A 組較D 組差,但去除率接近。4 組實驗中,A 組的滲透系數低于D、E、F 三組,耐水力沖擊負荷較小,但土壤飽和滲透系數仍可滿足武漢市10年一遇暴雨時降雨量[26]。

2.3 草皮+改良土壤實驗結果與分析

為了探究改良土壤在綠化種植草皮后的綜合水質凈化效果,結合上述實驗,本節采用河砂∶黏土∶生物炭按2∶2∶1的比例進行完全混合,土層厚度取15 cm,在改良土層種植草皮的方案進行模擬徑流實驗,實驗前在室外對種植草皮進行一個月清水養護,待草皮長到一定高度后再進行一個月的模擬徑流污染物去除實驗。

2.3.1 滲透系數實驗

實驗過程中,1 號位點先出水,每隔6.5 min 下一個位點開始出水,每個位點相差10 cm,模擬徑流雨水在土層中橫向流動速率為0.256 mm/s,平均滲透系數為71.23 mm/h。由此可見,當土層上方鋪設草皮后,植被的表層影響雨水滲透效率,降低雨水滲透率,但土壤滲透系數仍可滿足武漢市10年一遇暴雨時降雨量。

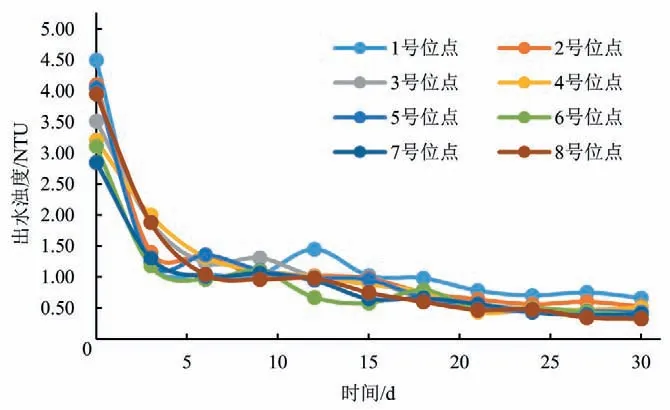

2.3.2 濁度去除實驗結果與分析

從圖11可看到,在前3 d 的吸附中,瀝出液濁度迅速下降,這是由于前期草皮養護時采用清水灌溉,通過前期養護,使得改良土壤結構穩定。采用模擬雨水徑流實驗6 d 后,土壤對渾濁度的去除基本達到平衡,出水濁度可維持在1.50 NTU 以下。試驗進行到第30 天時,1~8 號出水點瀝出液中的濁度依次為:0.66、0.52、0.45、0.51、0.43、0.38、0.40、0.33 NTU,呈下降趨勢,表明隨著雨水流經的土層長度增加,對懸浮物的去除效果越好,且瀝出液濁度低于未種植草皮時的瀝出液濁度。

圖11 瀝出液渾濁度濃度隨時間變化圖Fig.11 The average turbidity of leachate variation

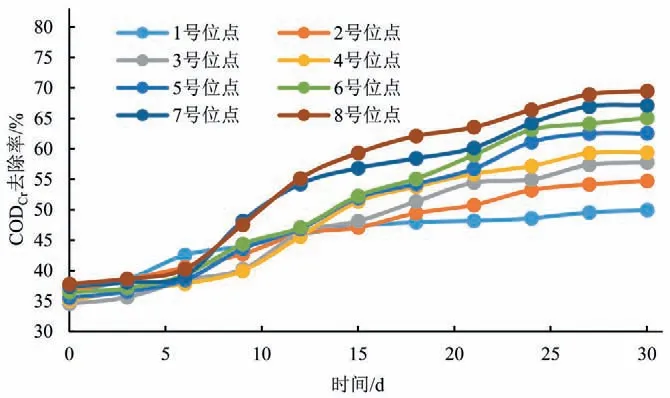

2.3.3 CODCr去除實驗結果與分析

從圖12可看到,初期瀝出液中,CODCr的去除效果較差,1~8號出水點初期瀝出液中的CODCr去除率為35%左右。隨著時間增加,去除率增長也較為緩慢,10 d 后CODCr去除率逐漸上升,第24 天趨于穩定,穩定狀態下,1~8 號出水點瀝出液中的CODCr去除率依次為:49.95%、54.75%、57.79%、59.41%、62.56%、65.12%、67.17%、69.54%,表明隨著雨水流經長度增加,去除率逐漸增加,當長度增加10 cm時,去除率增加1.4%。30 d后各出水口CODCr值平均濃度為98 mg/L,最低濃度為76 mg/L。與未種植草皮土壤相比,對CODCr的去除率并沒有提升。在本實驗中,由于8 號出水點距離后邊壁尚有10 cm 的距離,因此并未發生邊壁效應。根據上述CODCr的去除規律,當雨水徑流長度為150 cm 時,處理后的初期雨水CODCr濃度低于30 mg/L,滿足地表水IV類水體要求。

圖12 不同出水點瀝出液中CODCr的累積去除率Fig.12 Different sites of leaching liquid accumulation in the removal rate of CODCr

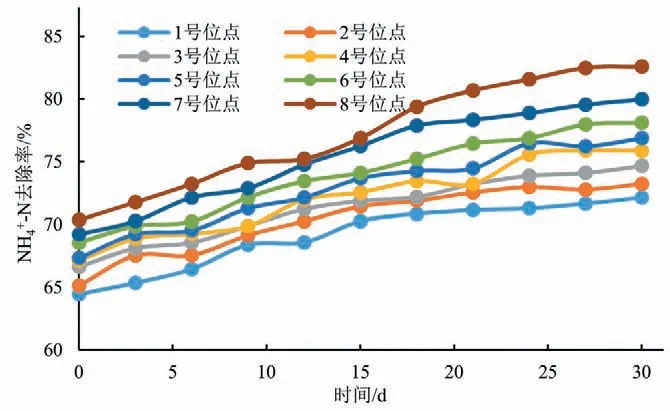

2.3.4 NH4+-N去除實驗結果與分析

從圖13可看到,1~8號出水點初期瀝出液中的NH4+-N去除率依次為:64.45%、65.14%、66.63%、67.12%、67.34%、68.56%、69.23%、70.37%,24 d 后去除率基本達到穩定。穩定狀態下各出水點瀝出液中的NH4+-N 去除率依次為:72.41%、73.23%、74.68%、75.88%、76.88%、78.12%、79.98%、82.59%。30 d 后各出水口NH4+-N 平均濃度為1.9 mg/L,NH4+-N 最低濃度為在1.4 mg/L,小于未種植草皮時的出水濃度。1~7 號出水點相鄰點的瀝出液NH4+-N去除率增加較為規律,均在1%~1.4%,8號點較7號點增幅較大,為2.61%,這是由于8 號出水點收集范圍中包含該點之后的10 cm 長度土層的瀝出液。總體上看,平均每延長10 cm 土層,改良土壤對NH4+-N 去除率的增加在1%~1.4%。當雨水徑流長度為80 cm 時,處理后的初期雨水NH4+-N 濃度低于1.5 mg/L,滿足地表水IV類水體要求。

圖13 不同出水點瀝出液中NH4+-N的累積去除率Fig.13 Accumulative removal rate of ammonia nitrogen from leachate at different sites

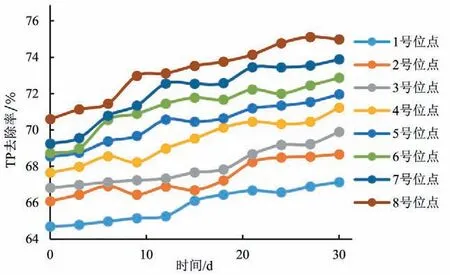

2.3.5 TP去除實驗結果與分析

從圖14可看到,初期瀝出液中1~8 號出水點的TP 去除率依次為:64.45%、65.14%、66.63%、67.12%、67.34%、68.56%、69.23%、70.37%。后期對TP 的去除率有所上升,但增幅較小,實驗第21 天后吸附接近平衡。穩定狀態下,1~8 號點瀝出液中的TP去除率依次為:67.14%、68.67%、69.89%、71.23%、71.96%、72.87%、73.89%、74.99%。30 天后各出水口TP 平均濃度為2.9 mg/L,TP 最低濃度為在2.5 mg/L,與未種植草皮土壤相比,沒有明顯變化。土層對TP的去除率隨流體流經的距離增加而增加,1~7 號點相鄰兩點的瀝出液TP 去除率增長在1%~1.3%。當雨水徑流長度為290 cm 時,處理后的初期雨水TP 濃度低于1.5 mg/L,滿足地表水IV類水體要求。

圖14 不同出水點瀝出液中TP的累積去除率Fig.14 Different sites of leaching liquid accumulation in total phosphorus removal rate

2.3.6 綜合分析

由于前期清水養護草皮,初期瀝出液中并無TP、NH4+-N 與CODCr析出,初期瀝出液和穩定狀態下的瀝出液濁度、CODCr、NH4+-N 與TP 去除率均隨流體流經的長度的增加而增加,且具有一定的規律性。

與室內A 組試驗結果相比較,種植草皮的模擬實驗中,草皮影響土層的滲透系數,濁度的截留去除效果增強,說明草皮可以使改良土表層的孔隙率減小,增強土層對懸浮物的截留去除能力。室外模型實驗中,CODCr、NH4+-N、TP 的去除率與A 組相差不大,說明種植草皮對這3 種污染物質的去除效果提升較小。但相較于A組,草皮植被覆蓋可以使土層去除CODCr、NH4+-N、TP 的穩定性提高,延長改良土壤的使用壽命,增強改良土壤的工程實用性。

改良土壤對濁度、CODCr、NH4+-N、TP 的去除率與流體流經土層的橫向長度基本呈正相關,模擬徑流平均每流經10 cm 的長度(高度為15 cm 的生物炭改良土層),濁度截留增加0.038 NTU、CODCr的去除率增加2.67%、NH4+-N 的去除率增加1.41%、TP 的去除率1.08%。因此當河砂∶黏土∶生物炭介質體積比為2∶2∶1 的完全混合型改良土壤,種植草皮后土壤滲透系數仍滿足武漢市10年一遇暴雨時降雨量要求,同時可以對濁度、CODCr、NH4+-N、TP 起到良好的去除效果,基本達到工程使用的要求。

3 結 論

本文通過實驗尋找城市道路綠化帶改良土壤的組成模式以及材料配比的最佳方案,并通過室內與室外模型實驗,探究改良土壤對城市道路雨水中濁度、CODCr、NH4+-N 和TP 的吸附去除規律,總結了綠化帶長度對雨水污染物吸附去除的影響。

(1)河砂∶黏土∶生物炭體積比例為2∶2∶1時,黏土、河砂、生物炭完全混合式模式在NH4+-N 和TP 的去除兩方面,與黏土與河砂混合+生物炭分層式模型去除率相近,其中黏土+生物炭+河砂完全分層式模型在滲透系數和對污染物去除效果兩方面均最差。黏土、河砂、生物炭完全混合式模式的滲透系數高于黏土與河砂混合+生物炭分層式模型,因此其耐水力沖擊負荷能力強,適用于實際工程。

(2)河砂、黏土、生物炭完全混合式模式中,河砂∶黏土∶生物炭體積比例為2∶2∶1 時,對比另外三組,對懸浮物、NH4+-N 和TP 3 種污染物質的去除效果最好,對CODCr去除效果一般。由于其滲透系數低于其他三組,因此其耐水力沖擊負荷能力較小,但土壤飽和滲透系數仍大于武漢市10年一遇暴雨時降雨量,因此可用于實際工程。

(3)河砂∶黏土∶生物炭體積比例為2∶2∶1 的完全混合型改良土壤,覆蓋種植草皮后土壤滲透系數仍滿足武漢市10年一遇暴雨時降雨量要求,同時對濁度、CODCr、NH4+-N、TP均有良好的去除效果。

(4)當初期雨水中各污染物濃度分別為TP=10 mg/L,CODCr=250 mg/L,NH4+-N=8 mg/L 時,本研究中各出水指標中除NH4+-N 達到地表水IV 類水體要求外,CODCr與TP 均超過地表水V 類水體水質。由于本實驗中模型長度只有0.9 m,在實際工程應用時,可適當加長徑流流經的改良土壤長度,當流經距離大于2.9 m 時,CODCr與TP 出水濃度均可滿足地表水IV 類水體要求,從而可以實現生物炭改良土的工程應用。□