基于PLAXIS 軟件的某河道仿木樁加固堤岸設計及探究

范 煌,宋成濤

(中交第二航務工程勘察設計院有限公司,湖北 武漢 430060)

隨著我國城市河道治理項目廣泛的開展,為適應現代城市發展理念,城區水系朝著生態自然的方向發展,構成水系最基本的堤岸結構同樣需要防洪與景觀生態性并重。仿木樁是一種仿木紋的預應力鋼筋混凝土管樁,相對于常規的PHC 管樁,仿木樁表面經工藝處理后造型美觀,且樁身結構強度較高,仿木樁樁徑一般有200 mm、300 mm、400 mm 三種規格[1],接近一般的實木胸徑。通常將仿木樁應用于城區河道岸坡,緊密排列的仿木樁能擋土固岸,樁后的土工織物起反濾作用,防止樁后土體流失的同時可以使河道地表水與岸坡地下水交換,生態性好。仿木樁護岸以其耐久可靠、造型美觀、生態自然、便于施工、經濟合理等優勢而逐漸得到青睞。

仿木樁較傳統的PHC 管樁的尺寸小,實際應用中應根據堤岸結構特點選取合理的樁位及樁長,在確保堤岸穩定的同時,盡可能發揮樁本身的強度作用。本文基于有限元軟件PLAXIS,對仿木樁堤岸進行模擬分析。

1 工程應用

1.1 工程概況

某河道位于東莞市大朗鎮,為區域排洪通道之一,河道治理長度3.58 km,包括多段明渠及暗涵,明渠段河道上口寬12~17 m,岸坡高3~4 m,由于多年未經整治且疏于管理,工程段內河床淤積嚴重,局部岸坡過陡且無防護措施。依據鎮區的防洪規劃,河道防洪標準為50 年一遇,本次堤岸工程級別定為2 級。

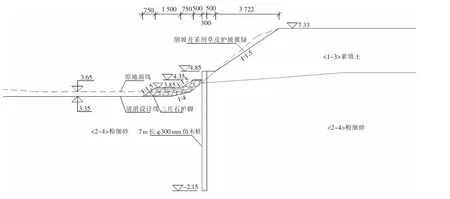

該河道下游樁號K0+700 處左岸現狀為土坡,坡比1∶1.3,現狀河底高程3.65 m,岸頂高程7.33 m,自然邊坡陡峭,存在安全隱患,岸頂為現狀土路,近路側為公園,本次設計考慮對河道進行清淤,對現狀土坡段進行防護。設計對河道清淤0.3 m,岸坡擬采用Φ300 mm緊密排列的單排仿木樁進行加固,在岸坡坡面不同高度擬定3 個仿木樁布置方案。方案一,樁位于邊坡下部,樁頂高程4.85 m,高于設計河底1.5 m,樁頂設0.5 m寬平臺,平臺以上以1∶1.5 的坡比對現狀岸坡進行修整。方案二,樁位于邊坡中間,樁頂高程5.85 m,高于設計河底2.5 m。方案三,樁位于邊坡上部,樁頂高程5.85 m,高于設計河底3.5 m,3 個方案仿木樁樁長均取7.0 m。仿木樁堤岸的施工時段選取在枯水期,設圍堰干地作業,此時河道內側無水,堤岸地下水水位考慮高于設計河底高程0.5 m,岸頂考慮10 kPa 施工車輛荷載。本文就施工期工況,采用PLAXIS 軟件對上述3 個仿木樁樁位方案進行計算分析。見圖1。

圖1 仿木樁堤岸典型斷面圖

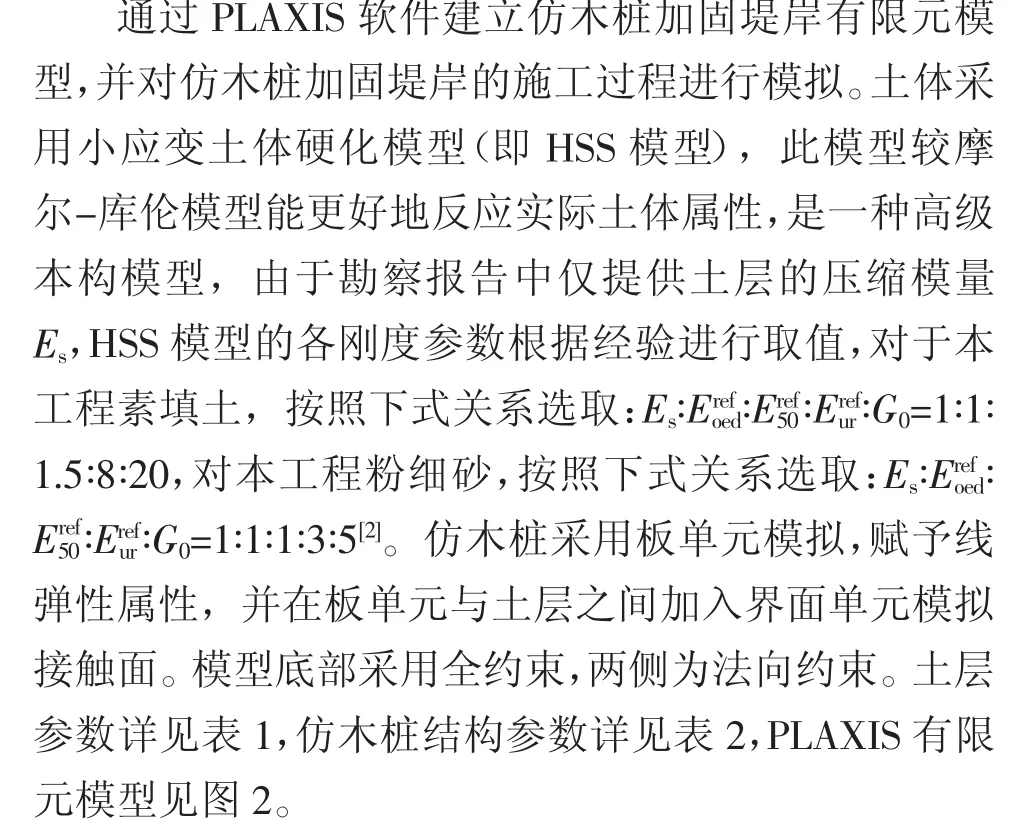

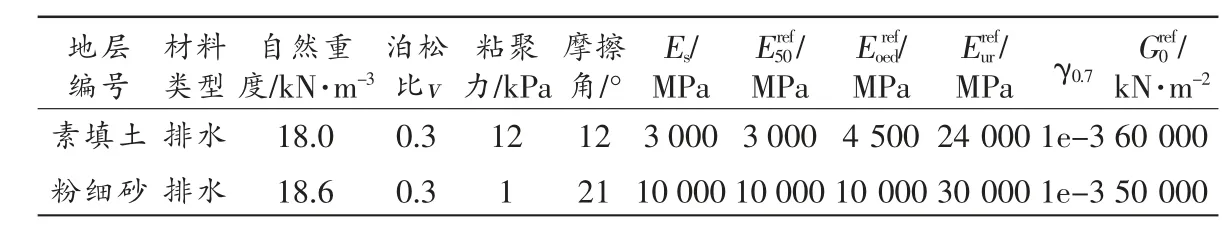

1.2 PLAXIS 軟件建模

表1 HSS 土層參數統計表

圖2 仿木樁堤岸有限元模型(方案一)

1.3 計算分析

1)仿木樁樁位的影響分析

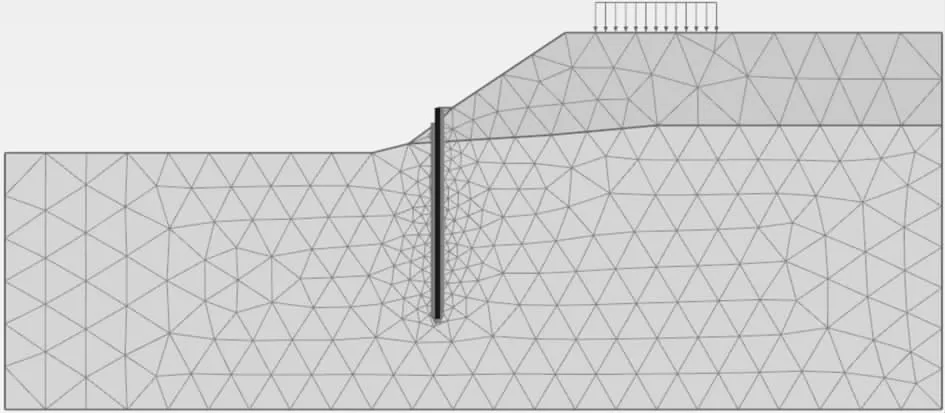

通過PLAXIS 軟件對仿木樁加固堤岸方案進行有限元計算分析,得出的岸坡穩定安全系數及仿木樁樁身內力及位移見表3。

表3 岸坡穩定及樁身內力及位移計算成果統計表

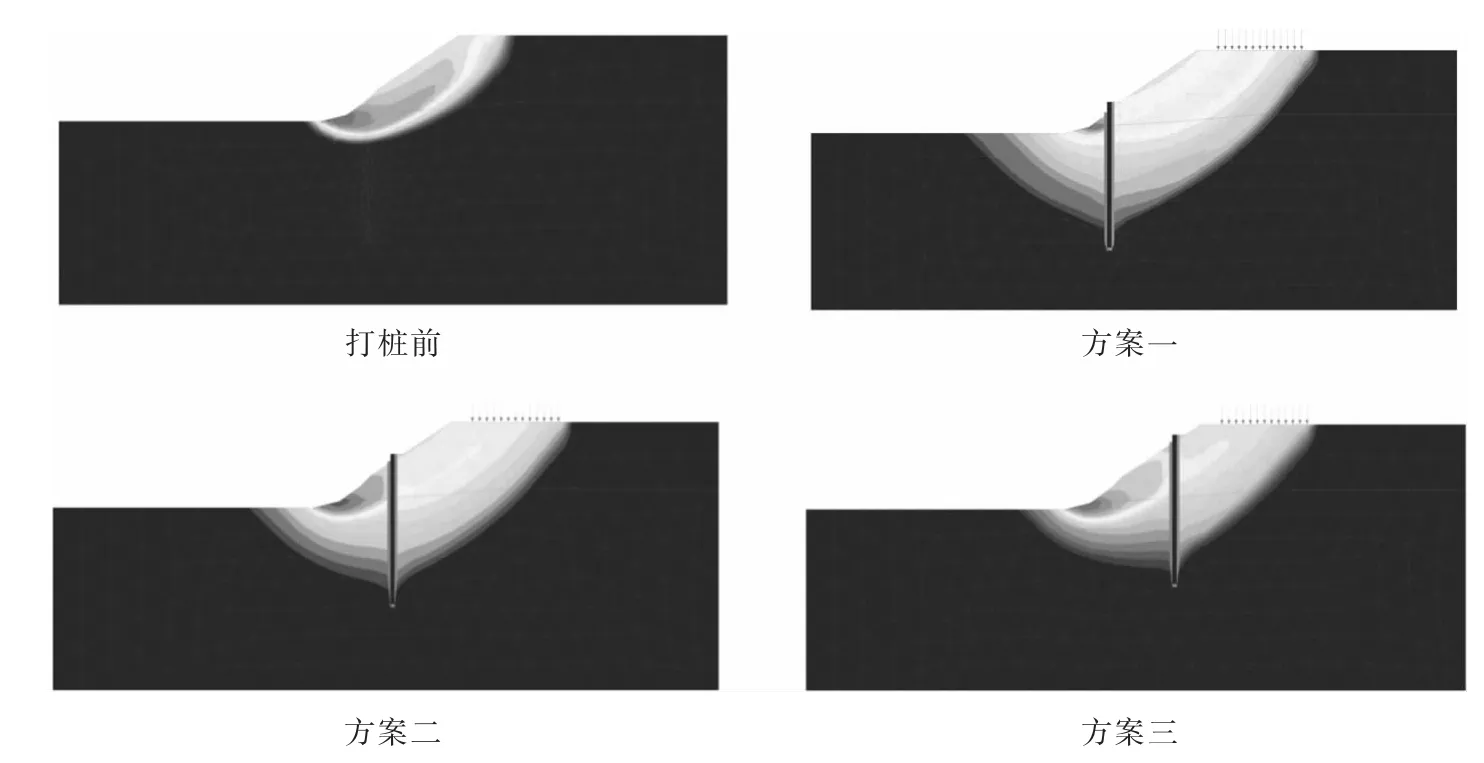

各方案增量位移云圖見圖3,PLAXIS 軟件通過增量位移云圖來反映堤岸邊坡整體的滑動趨勢,現狀岸坡進行清淤及邊坡修整后,施工期岸坡穩定安全系數為1.08,危險滑動面是穿過坡頂及坡腳深層滑弧。加設仿木樁的三個方案,坡頂、坡腳及土層內部的滑動趨勢范圍均較打樁前的堤岸有所擴大,且隨著仿木樁高程的降低,滑動范圍有向深層發展的趨勢,方案一的邊坡穩定安全系數為1.20,較方案二(Kc=1.17)及方案三(Kc=1.14)高,且三個方案邊坡穩定安全系數均高于打樁前,說明仿木樁的增設可以起到加固岸坡的作用,在樁長不變的條件下,隨著仿木樁樁頂高程的降低,岸坡穩定性逐步提高。

圖3 打樁前及三種仿木樁方案堤岸增量位移云圖

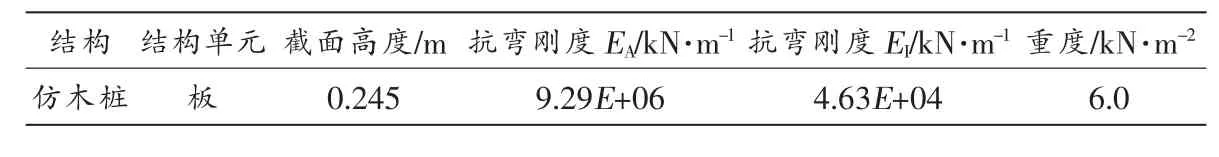

仿木樁樁身彎矩及位移分布詳見圖4,彎矩及位移極值統計見表2,方案一仿木樁最大正彎矩16.81 kN·m,出現在樁頂以下4.75 m 處,最小負彎矩-1.83 kN·m,出現在樁頂以下1.5 m 處,隨著仿木樁樁頂高程的抬高,最大正彎矩顯著減小,而最小負彎矩顯著增加,出現的位置往樁下端方向移動。三個方案仿木樁最大位移均出現在樁頂,方案一樁身最大位移33.7 mm,隨著仿木樁樁頂高程的抬高,樁身最大位移逐漸增大。

表2 模型結構參數統計表

圖4 三種方案仿木樁樁身彎矩及位移圖

綜合以上計算結果可知,仿木樁設于邊坡下部較中部及上部對邊坡穩定更為有利。另一方面,隨著仿木樁樁頂高程的抬高,仿木樁樁身正彎矩顯著減小,而樁頂位移逐步增大,說明仿木樁擋樁后土的作用在減小,從實現仿木樁擋土作用,發揮仿木樁結構強度的方面看,仿木樁設于邊坡下部也更為合理。

2)仿木樁樁長的影響分析

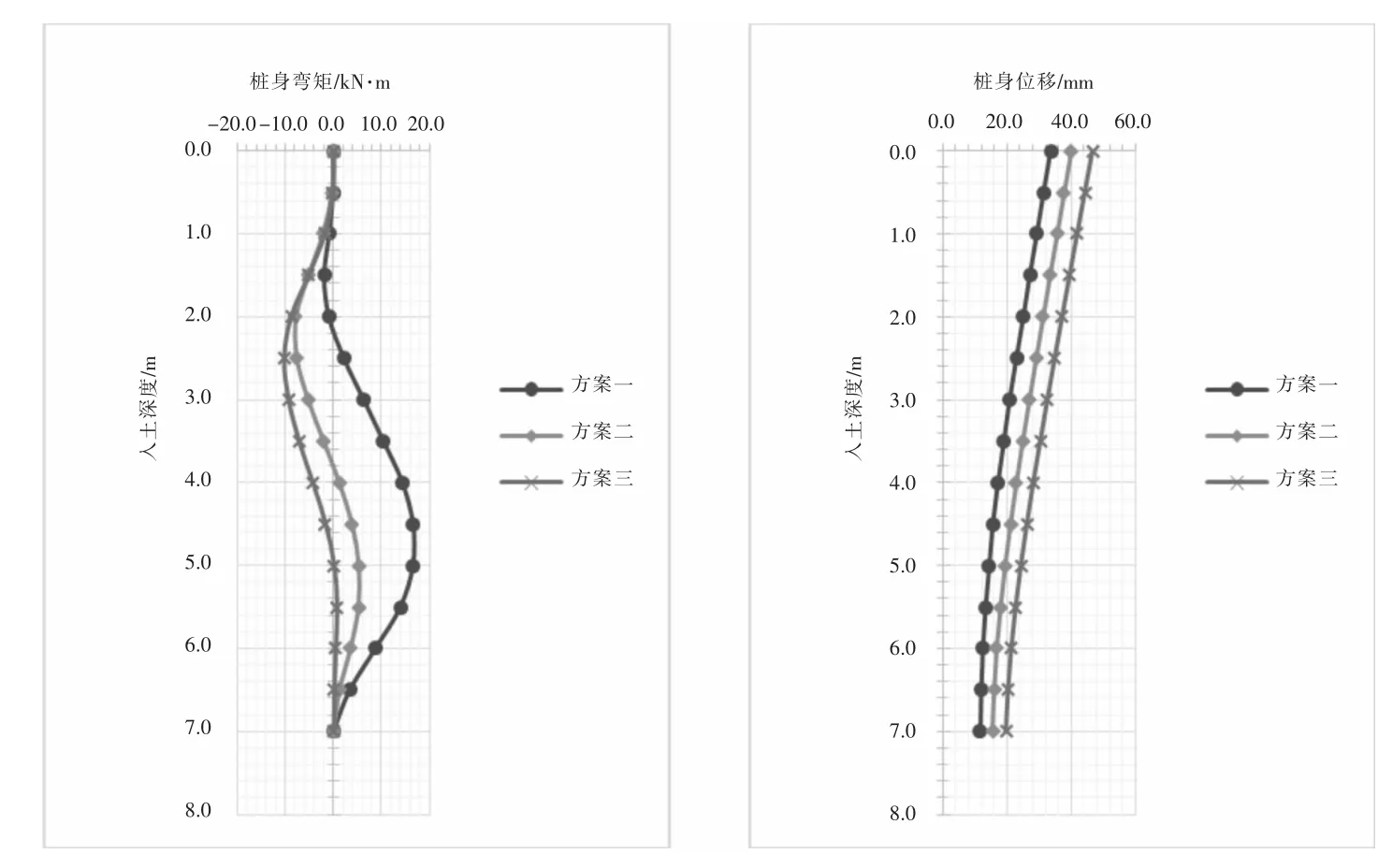

維持方案一中仿木樁的樁位,將樁長由7 m 調整為6 m 及8 m,樁徑及其他荷載條件均不變,通過Plaxis 軟件計算的岸坡穩定及仿木樁樁身內力及位移見表4。

表4 各樁長岸坡穩定及樁身內力及位移計算成果統計表

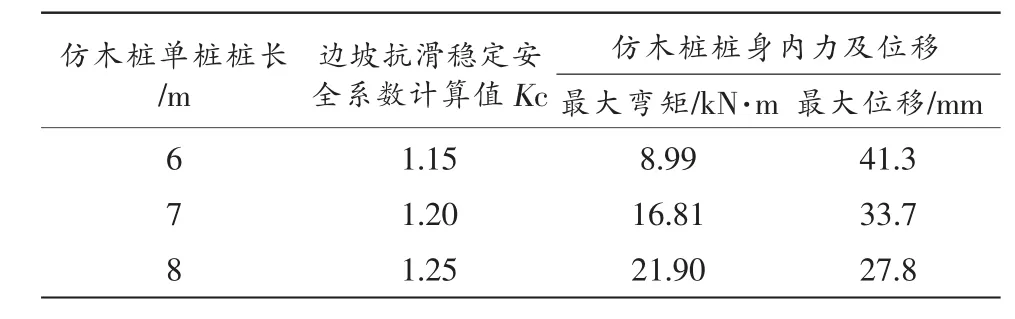

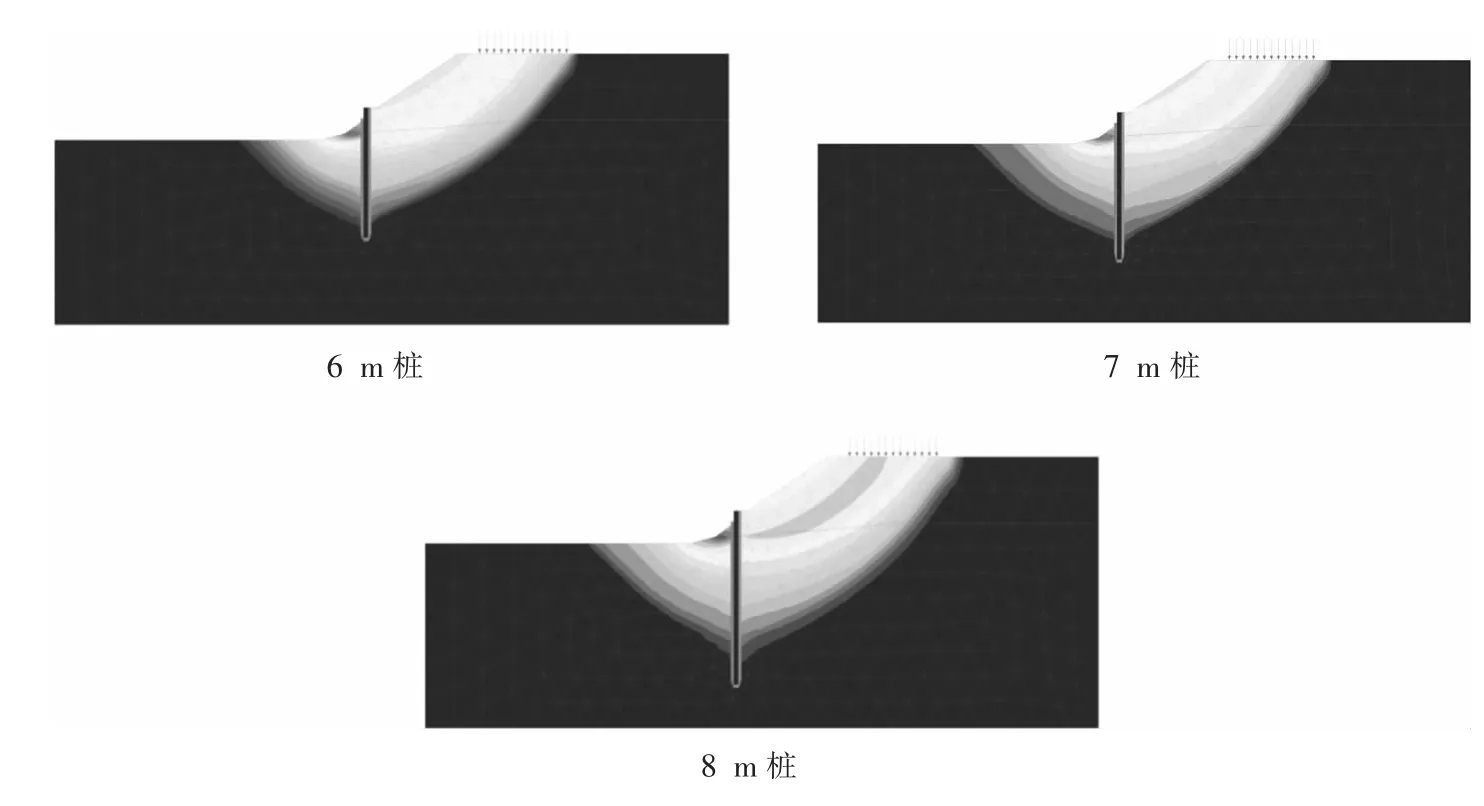

單樁6 m、7 m 及8 m 三種仿木樁樁長加固堤岸增量位移云圖見圖5,7 m 樁長的邊坡穩定安全系數為1.20,較6 m 樁長堤岸(Kc=1.15)高,而較8 m 樁長堤岸(Kc=1.25)低,危險滑動面均為穿過坡頂及坡腳深層滑弧,且隨著樁長的增加滑動范圍有向深層發展的趨勢。在樁頂位置不變的條件下,仿木樁加固堤岸邊坡穩定性隨著樁長的增加而逐步提高。

圖5 各樁長加固堤岸增量位移云圖

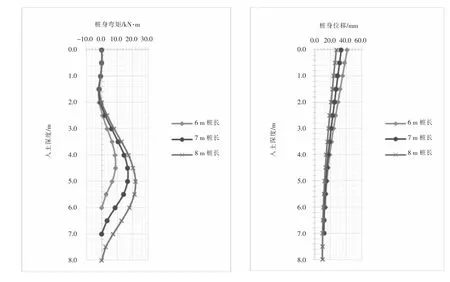

仿木樁樁身彎矩及位移分布詳見圖6,彎矩及位移極值統計見表4。根據圖表可知,隨著仿木樁樁長增加,最大正彎矩明顯增加,而最小負彎矩有增加趨勢但變化不大,出現的位置往樁底端方向移動。三種樁長的仿木樁最大位移均出現在樁頂,6 m 仿木樁樁身最大位移41.3 mm,且隨著仿木樁樁長的增加,樁身最大位移明顯減小。

圖6 各樁長樁身彎矩及位移圖

綜合以上計算結果可知,仿木樁樁長的增加對邊坡穩定更有利。另一方面,隨著仿木樁樁長的增加,仿木樁樁身正彎矩明顯增大,而樁頂位移明顯減小,說明仿木樁擋樁后土的作用隨著樁長增加而增大,長樁能更好地發揮仿木樁結構強度。

3)仿木樁方案的優化

PLAXIS 軟件中穩定安全系數是通過程序中的土體抗剪強度折減法得到的,PLAXIS 計算出的邊坡穩定安全系數與理正巖土軟件中的Bishop 法計算結果是基本一致的,可與《堤防工程設計規范》(GB 50286—2013)中的Bishop 法邊坡穩定安全系數允許值進行比對,根據上述規范,堤岸施工期Bishop 法對應的邊坡穩定安全系數允許值為1.25[3],方案一中樁位對應8 m樁長可以滿足規范要求,然而標準規格Φ300 mm 仿木樁的最大樁長7.0 m,加長樁需進行定制,費時費工,而增大樁徑會降低景觀性、增加打樁難度,且提高護岸造價。設計考慮對方案一進行優化,維持Φ300 mm 的7 m仿木樁樁型不變,打樁后在樁前貼坡設0.5 m 厚的二片石護腳,護腳頂高程在樁頂高程以下0.5 m(即4.35 m 高程),二片石護腳在作為坡腳壓載的同時可以起到抗水流沖刷保護樁前土層的作用,優化后的仿木樁加固方案見圖7。

圖7 優化后的仿木樁加固堤岸斷面

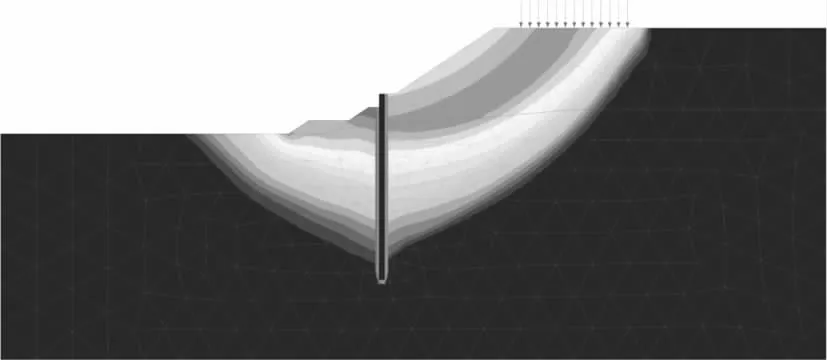

優化后堤岸施工期邊坡穩定安全系數Kc=1.28,能滿足設計要求,堤岸增量位移云圖見圖8,樁前增加二片石護腳后,滑動面的臨河側進一步擴展,壓載作用提高了邊坡穩定性。

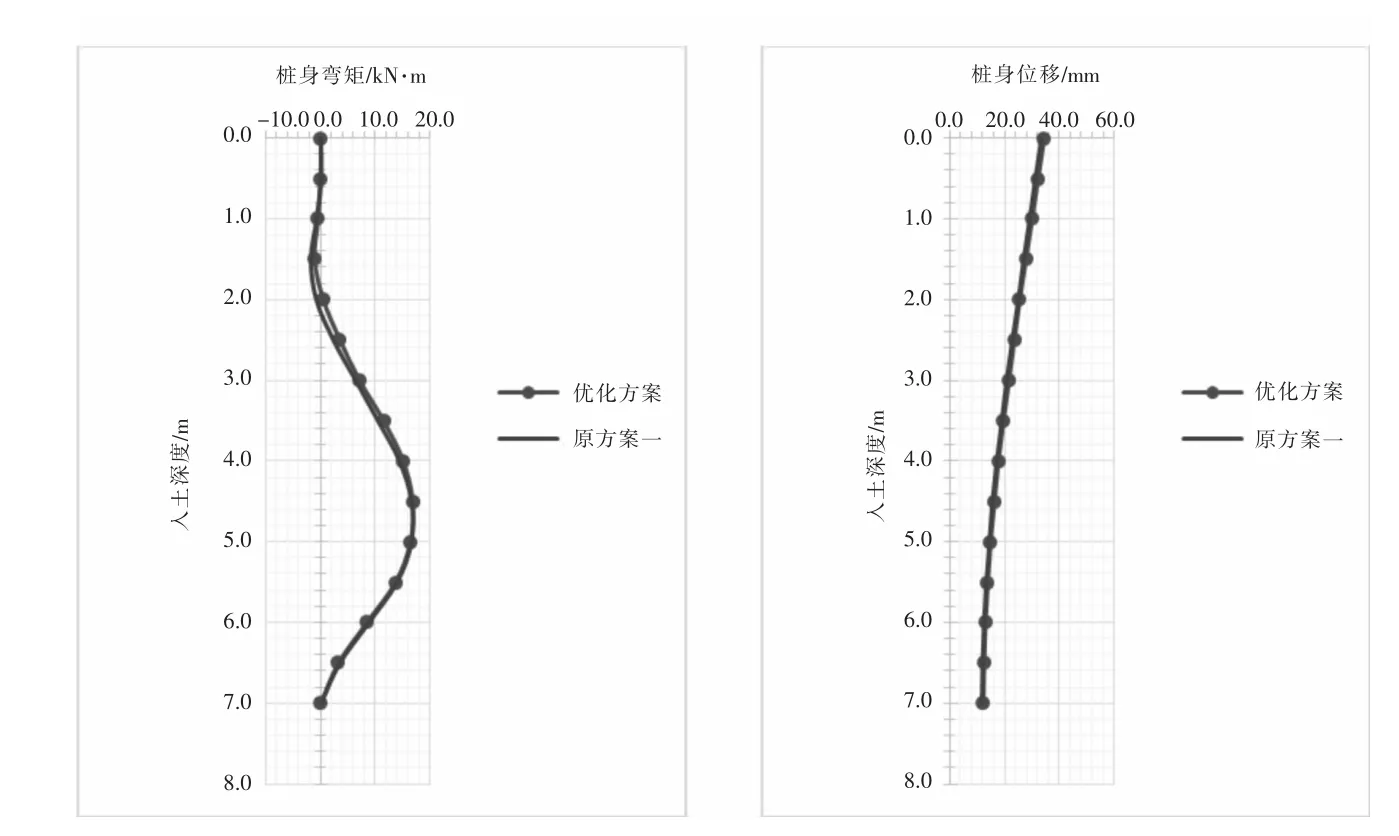

仿木樁樁身彎矩及位移分布詳見圖9,樁身彎矩最大值17.06 kN·m,樁身最大位移34.4 mm,這與增加二片石護腳前(即原方案一)的仿木樁內力及位移基本一致,差異較小。這是由于Plaxis 軟件可考慮加固堤岸的施工順序,先打入仿木樁,再在樁前鋪設二片石護腳,而鋪設護腳前樁前土已經產生塑性變形,護腳對仿木樁內力及位移的影響較小。根據《碼頭結構設計規范》(JTS167 -2018),作用效應設計值按標準值計算的作用效應乘綜合分項系數確定,強度計算時綜合分項系數取1.40[4],因而施工期仿木樁最大彎矩設計值為23.88 kN·m,而每延米Φ300 mm 仿木樁承載能力設計值最小為90 kN·m,樁身強度也滿足要求。

2 結 論

1)仿木樁設于邊坡下部較邊坡中部及上部對邊坡穩定更為有利,從實現仿木樁擋土作用,發揮仿木樁結構強度的方面看,仿木樁設于邊坡下部也更為合理。

圖8 優化后仿木樁加固堤岸增量位移云圖

圖9 優化方案仿木樁樁身彎矩及位移圖

2)仿木樁樁長的增加有利于邊坡穩定的提高,且仿木樁擋樁后土的作用隨著樁長增加而增大,長樁能更好地發揮仿木樁結構強度。

3)仿木樁樁前鋪設護腳可以有效提高堤岸邊坡的整體穩定性,同時可作為防止樁前土受水流沖刷的措施,可搭配仿木樁進行布置。