高烈度地震區水電站廠房復雜地基應力及變形分析

李龍仲,林 飛

(湖南省水利水電勘測設計研究總院,湖南 長沙 410007)

隨著目前國家西部大開發和西電東送戰略的實施,位于西南、西北高地震烈度區的水利水電工程開始建設。目前高烈度地震區水電站建設雖然不少,9 度區水電站廠房抗震分析研究成果較少,且土基上水電站廠房變形控制要求高,地震區計算難度較大,鑒此,本文結合新疆某水電站廠房整體結構和特殊地質條件,采用大型有限元軟件ADINA,建立廠房整體結構和基礎模型,研究了廠房高烈度地震區特殊地質情況下基礎靜動位移和基底應力變化規律及地震反應變化。其研究方法、分析過程和研究成果可供此類工程借鑒和設計參考。

1 理論分析與方法

1.1 基本原理

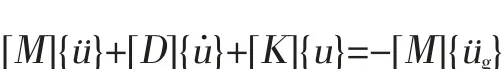

有限元法是在已知邊界條件和初始條件下求偏微分方程的一種方法。在采用有限元法計算結構在地震荷載作用下的動力響應,結構的動力平衡方程可表述為[1]:

結構的自振特性包括結構的自振頻率和振型,工程實踐及計算均證明,阻尼對結構自振特性的影響很小,因此在計算廠房整體結構自振特性時忽略阻尼的影響。由此可以得出結構無阻尼自由振動方程[2]為:

解出上式特征方程的特征值和特征向量即為結構的固有頻率和對應振型。在大型水工復雜結構的振動分析中。對于地震荷載,一般只要取前面低頻5~20 個振型就可滿足精度要求。

1.2 反應譜法

計算地震作用效應時,由各階振型的地震作用效益按平方和方根法組合,即:

根據《水工建筑物抗震設計規范》(NB 35047-2015)要求,對于鋼筋混凝土結構構件的抗震設計過程中,當采用動力法計算地震作用效應時,應對地震作用效應進行折減,折減系數ξ 可取為0.35。

2 材料參數和計算模型

2.1 材料參數

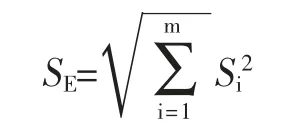

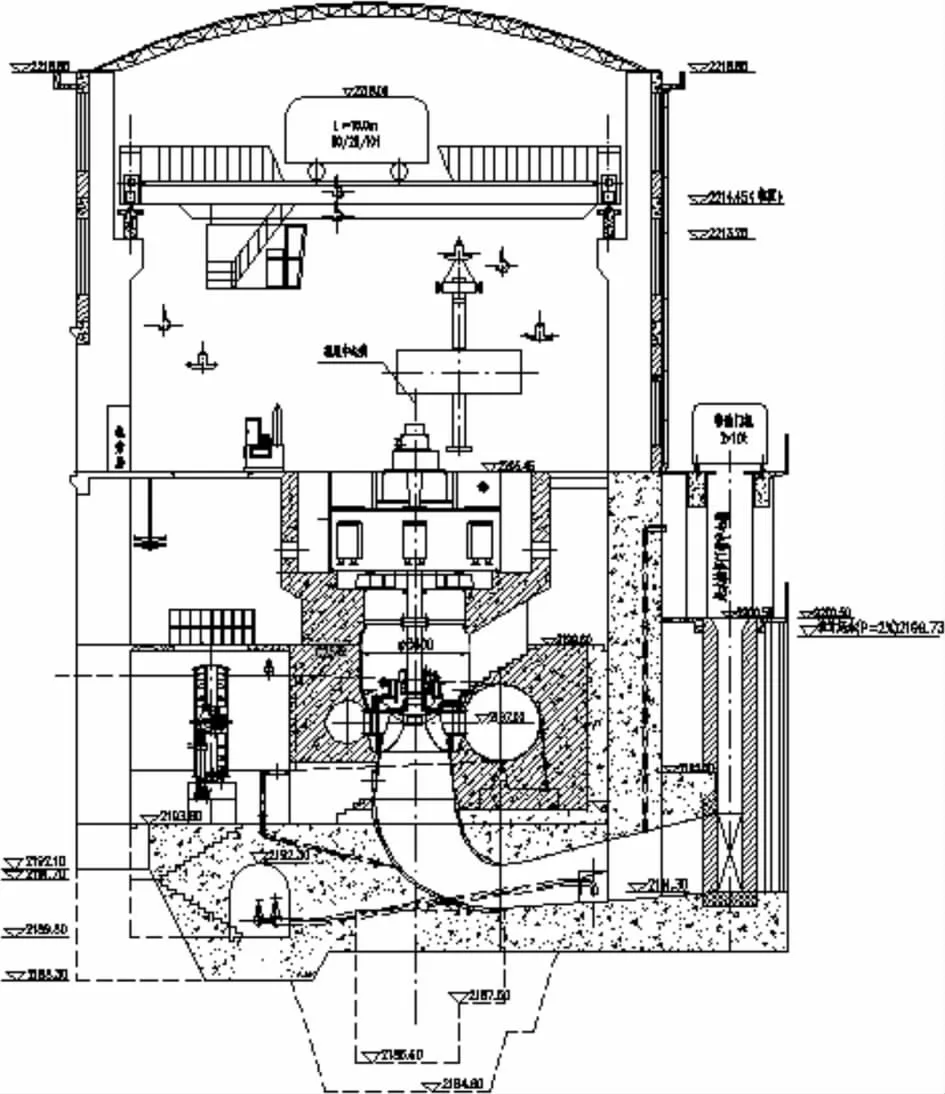

新疆某水電站裝機容量50 MW,最大引用流量為128.4 m3/s,年發電量1.69 億kW·h,工程等別為三等中型工程。廠房布置于壩線下游約1.2 km 的山前洪積臺地上,基礎均位于上更新統沖洪積層(Q3-1al+pl)塊石、碎石夾土之上,塊石、碎石夾土層結構致密,承載能力較高。主廠房平面尺寸為53.1 m×19.6 m(長×寬),具體見圖1 和圖2。安裝場位于主廠房下游側,與主廠房等寬,長17.7 m,副廠房位于主廠房上游側,長×寬為52.8 m×11.4 m。針對該電站廠房特殊地質情況,為了能準確確模擬廠房與地基的相互作用,建立了地基廠房整體三維模型。為了能夠較為精確計算廠房靜動工況下基礎沉降變形和地基的影響,在廠房開挖地基上做了現場原位巖體力學實驗,具體實驗結果如表1。

圖1 主廠房機組段橫截面結構圖

圖2 主廠房運行層平面布置圖

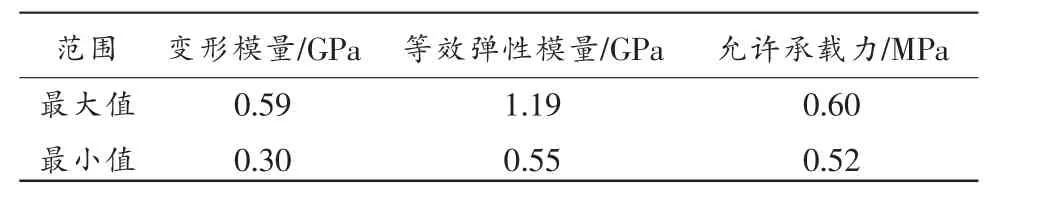

表1 水電站廠房現場巖體力學實驗主要成果

廠房混凝土結構采用線彈性材料,地基由于為塊石、碎石夾土層,其本構關系非常復雜且等效彈性模量對基礎受力性能影響大,故在廠房開挖后原基礎上做了現場巖體力學實驗,測出其等效變形模量和靜彈性模量;根據現場原位實驗相關成果,為簡化計算基礎采用非線性本構摩爾庫倫模型。計算過程中根據水電站現場巖體力學主要實驗成果,分別計算0.55 GPa 和1.19 GPa 兩種情況,采用有限元法對廠房整體沉降、不均勻沉降、基地應力等內容進行研究分析。

2.2 計算荷載與模型

廠房的受力荷載根據《水工建筑物荷載設計規范》(SL 744-2016)[4]與《水電站廠房設計規范》(SL 266-2014)[5]規定采用。吊車梁通過ADINA 的約束方程實現與整體結構的連接[3],同時運用ADINA 的gluemesh 功能實現復雜部位的網格劃分連接。

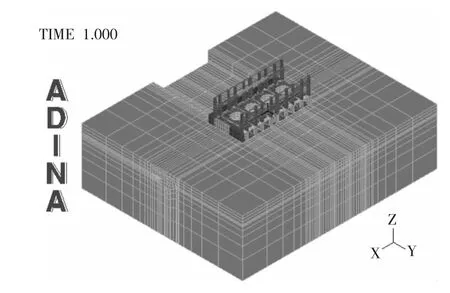

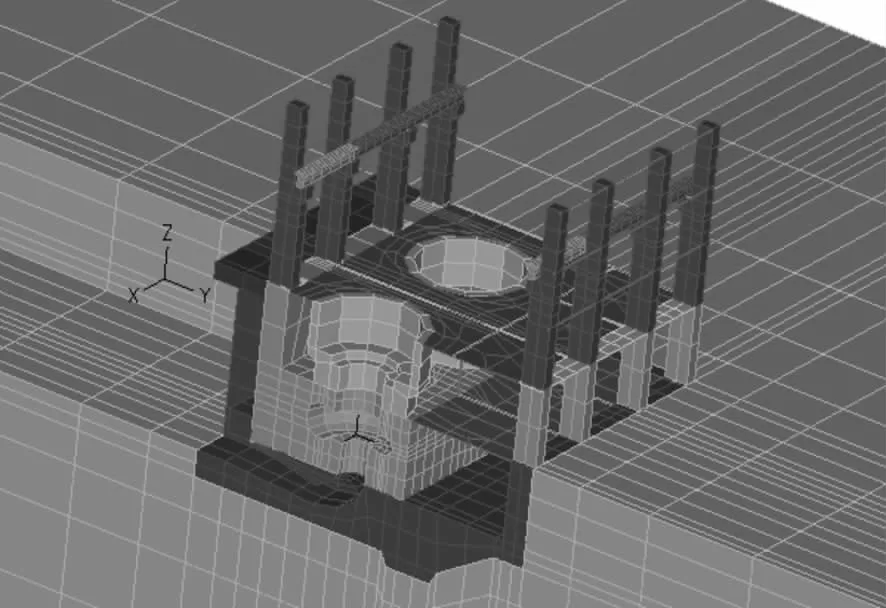

三維有限元計算過程中根據廠房結構具體尺寸,建立廠房與基礎的整體作用模型。模型一共27 589 個節點,20 656 個單元,選取廠房橫流向為X 軸,順流向為Y 軸,豎向為Z 軸。計算過程中基礎底部計算到基巖,廠房土體向外延50 m,采用ADINA 程序中提供的彈簧阻尼單元來模擬粘彈性邊界條件,以此減小土體周邊散射波對廠房結構的影響,模型三維有限元網格見圖3 和圖4 所示。

圖3 廠房與基礎整體三維有限元網格圖

圖4 廠房縱剖面三維有限元網格圖

3 靜力計算分析

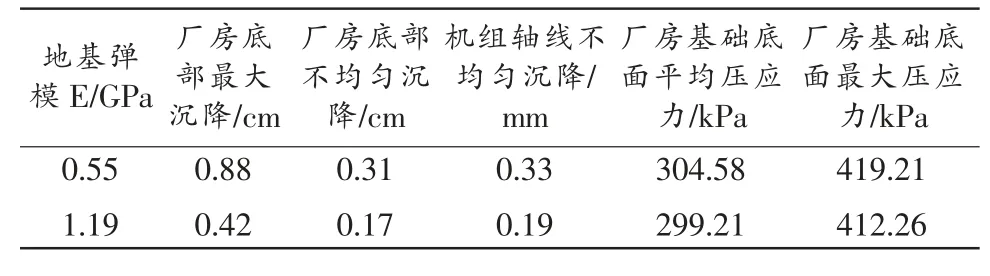

靜力計算前,對原地基土體進行初始地應力平衡。針對現場巖體力學實驗做出的成果,分別計算地基彈模為0.55 GPa 與1.19 GPa 下廠房位移應力狀況,計算結果見表2。

表2 地基不同彈模下廠房基底受力狀況

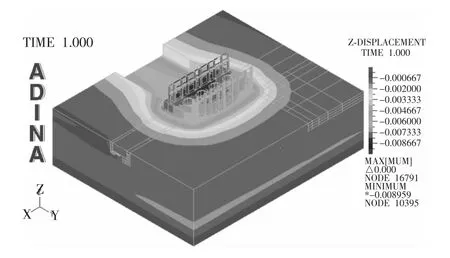

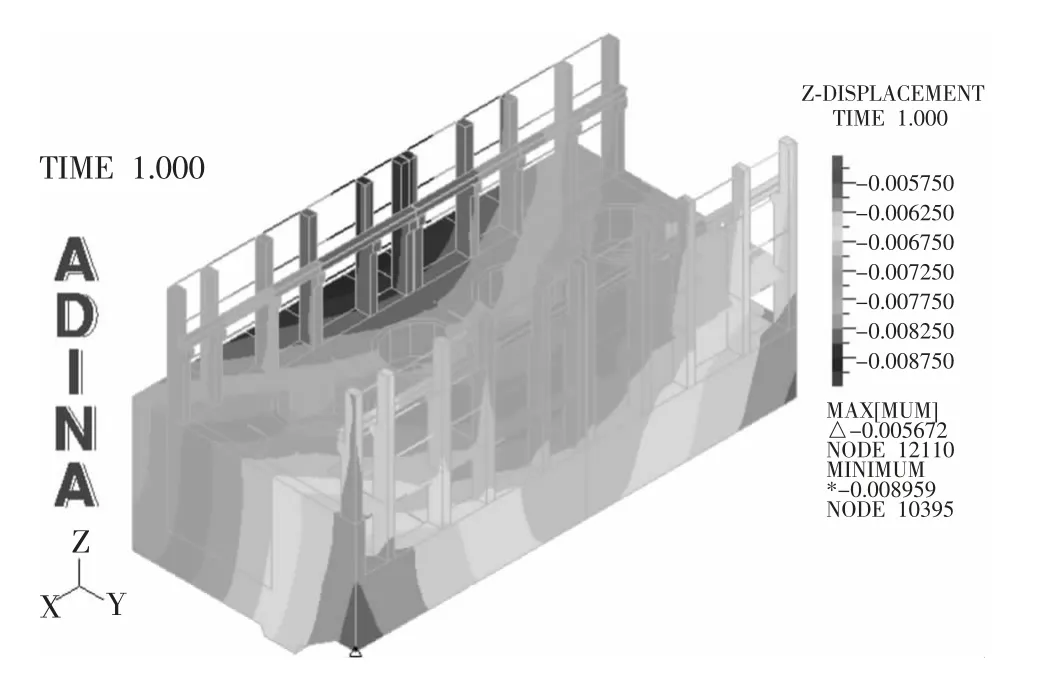

從表2 可以得出靜力狀態下正常運行工況,廠房整體變形趨勢為向下游傾斜,最大沉降量在0.88 cm以內,不均勻沉降在0.31 cm 以內,機組不均勻沉降量在0.33 mm 以內,廠房基底平均壓應力在305 kPa 左右,基底最大壓應力在419.21 kPa(范圍很小,位于廠房底部角點),位移云圖見圖5 和圖6。

圖5 地基彈模為0.55 GPa 時整體結構豎向位移(m)

圖6 地基彈模為0.55 GPa 時廠房結構豎向位移(m)

主廠房在設計過程中設兩個監測斷面,每個監測斷面上、下游基礎部位分別布置1 支基巖變形計,共布設4 支基巖變形計。1、2 號機組間為M1、M2 基巖變位計,3、4 號機組間為M3、M4 基巖變位計,其中M1、M3布置于上游端蝶閥底板下,M2、M4 布置于下游端尾水管下部。自施工期2013 年6 月17 日取得基準值以來,一直進行連續觀測,截至近期正常運行期間,現狀分析和觀測數據整體表明,實際變形規律與有限元變形計算相符,下游沉降大于上游沉降,地基整體和不均勻沉降都較小。到目前為止,四支基巖變位計變形值較小,M1 變形值為0.2 mm,M2 變形值為-0.85 mm,M3 變形值為0.3 mm,M4 變形值為-0.12 mm。四支基巖變位計變形值變化規律較穩定,無異常突變情況。M1、M3 進入2014 年以來的變形趨于穩定,相對變形均在0.05 mm 以內,廠房基礎變形已基本穩定,最大變形量和變形位置均與有限元分析成果接近。

4 動力分析

4.1 自振特性

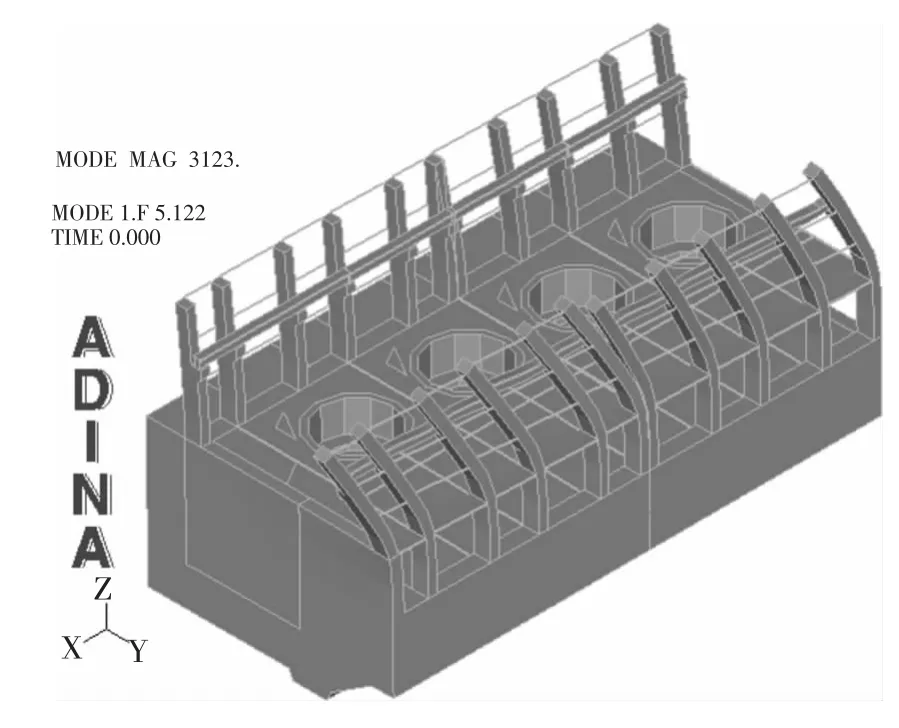

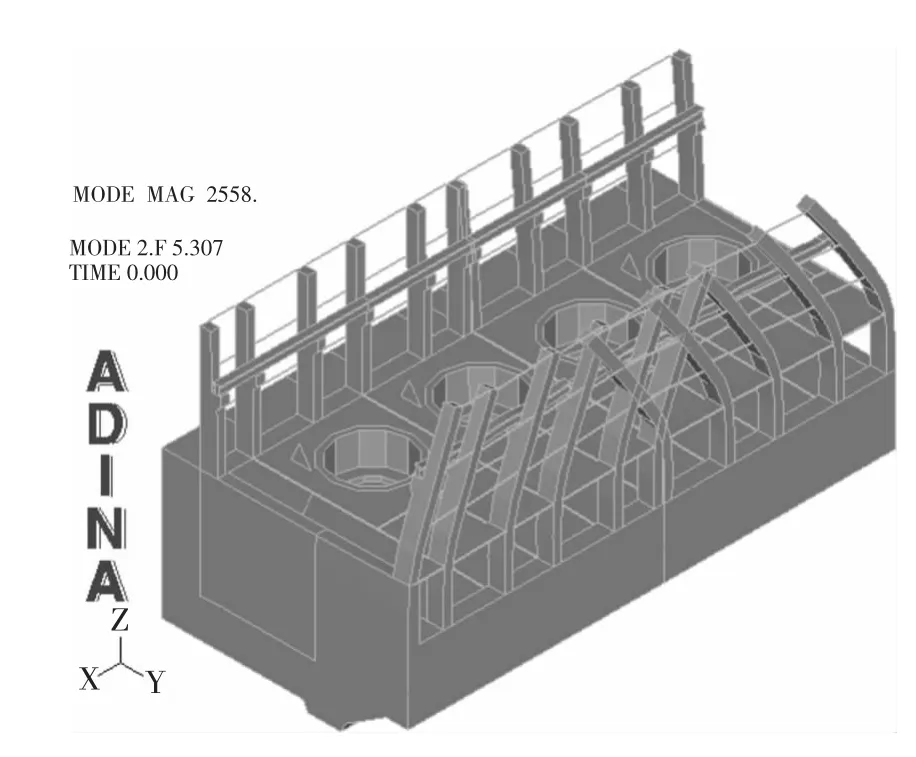

結構的自振頻率和振型是結構本身的固有屬性,一般情況下,結構的前幾階自振頻率和振型起控制作用[6]。根據計算結果,機組段整體的基頻為5.122 Hz,周期為0.195 s;第二階頻率為5.307 Hz,周期為0.188 s;第三階頻率為5.576 Hz,周期為0.179 s。計算結果顯示廠房基頻振型主要是X(橫流向)振動。廠房第一階和第二階振型見圖7 和圖8。

圖7 廠房結構第一階振型

圖8 廠房結構第二階振型

4.2 反應譜分析結果

在動力分析過程中,地基動彈模Ed 按照工程經驗選取現場實測靜彈模的1.5 倍[7]。本廠房結構的動力計算只考慮水平向地震作用,同時為了能夠全面分析不同地震輸入方向對整體結構影響,分別研究了橫流向(X 向)、順流向(Y 向)、兩個方向同時輸入(X、Y 向)地震工況。廠房結構受力最終地震響應成果為靜動力疊加的綜合成果。分別對地震作用下的基底應力和基底位移進行疊加。根據規范,當采用動力法計算地震作用效應時,應對地震作用效應進行折減,折減系數可取0.35。

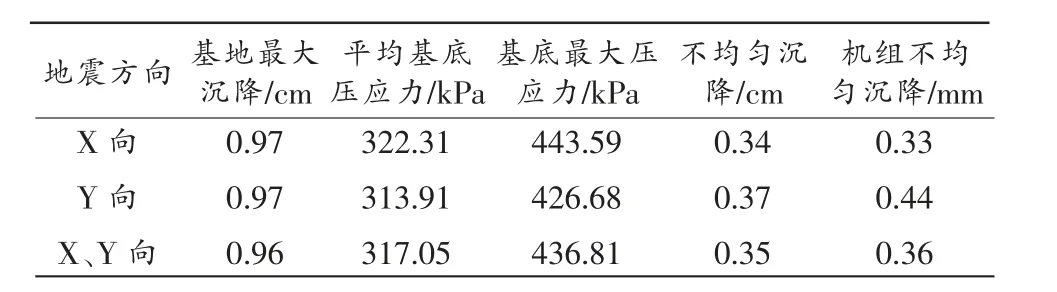

通過計算分析知道,在水平向地震作用過程中,會出現最大沉降。表3 列出了不同地震方向過程中,動靜疊加后廠房整體的受力情況。可以得出,當作用橫流向地震過程時,動靜疊加后最大沉降0.97 cm,廠房平均基地壓應力322.31 kPa(最大為443.59 kPa),最大不均勻沉降0.34 cm,機組最大不均勻沉降為0.33 mm。

表3 譜分析中不同地震輸入方向廠房整體受力狀況

5 結 語

本文以9 地震度區實際工程為背景,采用三維有限元法較為精細地研究了高烈度地震區特殊地質情況下水電站廠房抗震性能問題,得到主要結論及建議如下:

1)靜力計算中正常運行工況下,廠房地基彈模對其基礎最大沉降量、不均勻沉降、機組軸線不均勻沉降、廠房基底平均壓應力和基底最大壓應力影響較大。復雜地質條件下可以根據現場巖體力學實驗,測出近似土體變形模量和等效彈性模量,采用非線性本構模型,可以較好地模擬分析電站廠房位移和應力等變形規律,為設計進一步基礎處理提供一定的依據。靜力計算結果表明廠房整體的最大沉降量和不均勻沉降較小,基底應力滿足承載力要求,設計過程中采用固結灌漿方法來增加地基均質性和整體性。從施工期至今的監測數據表明廠房沉降與變形規律均與計算相符,說明地基的模擬分析是合適的,地基處理是有效的。

2)動力計算中,廠房結構的基頻為5.122 Hz,周期為0.195 s,通過振型模態參與系數可看出,基頻振型主要以X 向的振動為主。廠房第二階頻率為5.307 Hz,周期為0.188 s。綜合計算結果,得出順流向水平地震工況下,其動力作用效應最大。動靜疊加后最大沉降0.97 cm(靜力工況0.88 cm),廠房平均基地壓應力322.31 kPa(最大壓應力為443.59 kPa),廠房最大不均勻沉降0.35 cm,機墩軸線完建期最大不均勻沉降量為0.44 mm。地震工況下,土體的承載力也是滿足的,廠房整體結構地震反應能夠滿足設計要求,為廠房構筑物動力計算提供了基礎數據。

3)建議下一步結合長期變形監測資料,可進行基礎反演分析,選用更符合實際運行工況的地質參數和邊界條件;動力分析可結合當地實測地震波,采用時程分析法進行電站廠房結構動力性能研究。