落地式渡槽在山區塌陷渠段中的應用

楊 軍

(邵陽市大圳灌區管理局,湖南 邵陽 422000)

1 落地式渡槽簡述

渡槽是輸送水流跨越河渠、道路、山沖、谷口等的架空輸水建筑物,在農田灌溉、城鎮生活用水、工業用水、跨流域調水等工程中廣泛應用。

渡槽由槽身、支承結構、基礎及進出口建筑物等部分組成。渡槽的類型,一般是指輸水槽身及其支承結構的類型。槽身及支承結構的類型各式各樣,所用材料又有不同,施工方法也各異,因而分類方式甚多。

落地式渡槽是指無下部架空支承結構,槽身直接座落在地面基礎上,槽身縱向彈性受力。由槽身、基礎及進出口漸變段等部分組成的一種渡槽型式。

2 灌區概況

2.1 自然地理

大圳灌區位于湖南省邵陽市西部,界于資水上游支流夫夷水與赧水之間的高臺地帶。灌區范圍包括邵陽市的新寧、武岡、洞口、隆回、邵陽5 縣(市)的30 個鄉(鎮)379 個行政村,是歷史上有名的“衡邵干旱走廊”的一部分。灌區國土面積2 680 km2,設計灌溉面積53.56 萬畝,是一處以灌溉為主,兼有防洪、發電等綜合效益的大型灌區工程。灌區在海拔600 余米高的夫夷水支流麻林河修建大圳水庫為母庫,總干渠沿夫夷水與赧水之間的分水嶺越峪飛溝,穿山劈嶺,蜿蜒前進。

2.2 地 形

灌區地勢大致西南高、東北低,自新寧石門以上為山區,其他均屬丘陵區,占90%以上,崗巒起伏,地形變化大。灌區內海拔高程一般為300~500 m,最低亦在250 m 以上。因而,全灌區自流灌溉面積達98%以上。

2.3 地 質

灌區大地構造位于江南地盾之南,閩浙地盾之北,屬華夏古陸江南淮地槽區加里東褶皺帶,區內西—西南部為前泥盆系地層構成的雪峰山、越成嶺等大背斜,形成高山地帶,往東則為古生帶、新生代、第四系沉積碎屑巖組成所構成的復式向斜,形成起伏的丘陵及山間盆地。灌區主要在本構造單元之內,背斜及斜軸方向為“北-北東”,構造線方向為“北東-北北東”,構造上褶皺為主,斷裂次之。向斜區出露地層,主要為泥盆、石炭、二疊、三疊、第四系等地層,巖性上大部分為砂頁巖、石灰巖、泥灰巖,少量炭質頁巖、煤組等碎屑沉積巖石。

受構造控制,本灌區渠線多橫切巖層走向,由于灰巖溶蝕及砂頁巖風化,極易產生滲漏坍滑、塌陷等不利工程地質現象。本次改造渠段大部分渠線經過灰巖、頁巖地區,溶洞、溶槽多,裂隙發育,巖石風化嚴重,滲透性強,穩定性差。

3 結構型式

3.1 槽身的型式

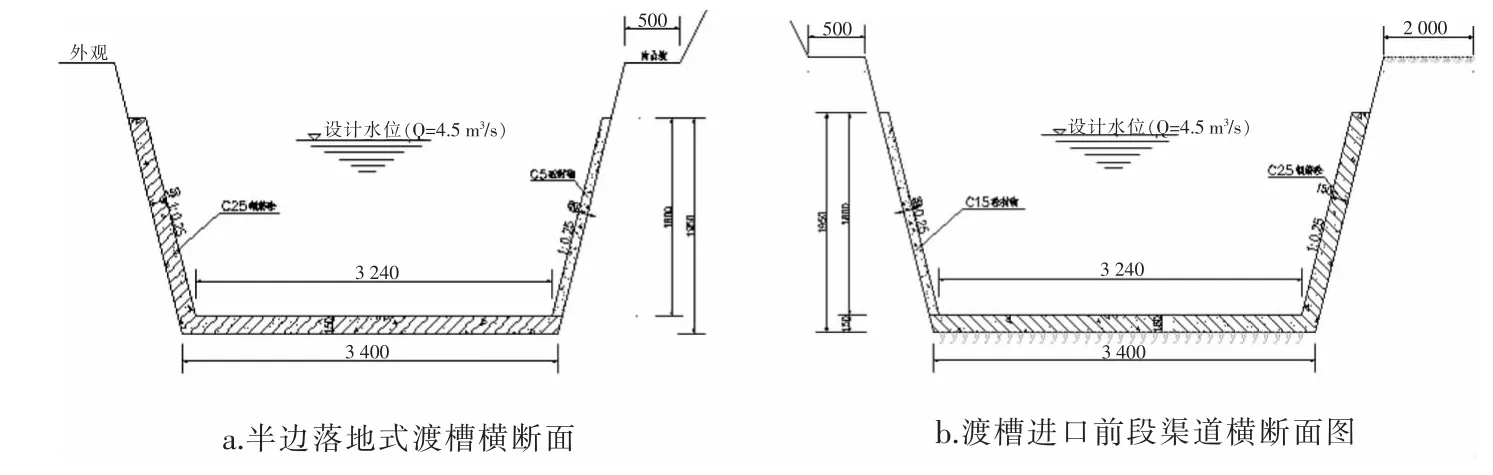

為確保落地式渡槽不影響渠系原設計過水能力,同時渠系的總體水面線是確定的,因此在落地式渡槽槽身斷面的選擇上一般采用原塌陷渠段原有斷面型式或與之接近斷面,渡槽底坡一般也采用塌陷渠段原渠底坡降或對坡降進行適當調整,從而確保渠道過流能力及水面線基本不變。圖1 是東風干渠1+647~1+696塌陷渠段半邊落地式渡槽施工處理斷面對比圖。

圖1 東風干渠1+647~1+696 塌陷渠段半邊落地式渡槽施工處理斷面對比圖

3.2 落地式渡槽的結構布置

落地式渡槽與其它常規渡槽一樣也由槽身、基礎及進出口漸變段等部分組成,只是少了支承結構,渡槽槽身直接落在地面及地面基礎上。因落地式渡槽槽身過水斷面與原渠道過水斷面型式基本一致,因此,其進出口段銜接較平順,水流條件較好。只有這樣才能保證渡槽的過水能力及水面線等與原設計基本一致。

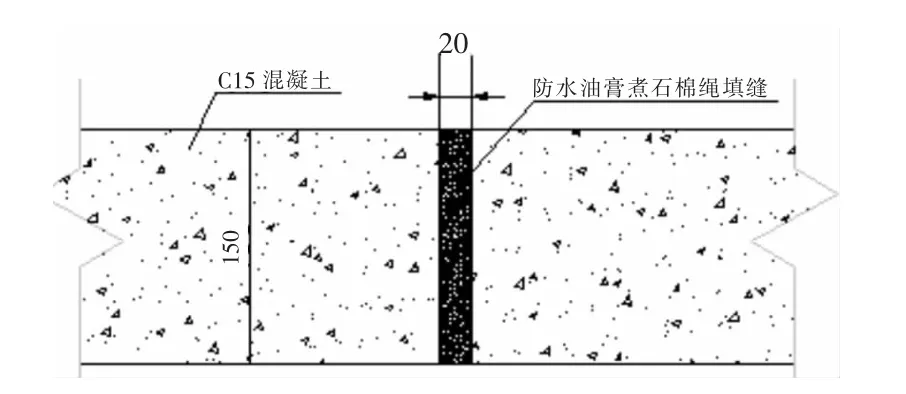

落地式渡槽必須分跨設計,每跨長度一般為5~8 m,跨與跨之間的連接部位必須進行止水處理。跨間連接處設置伸縮縫,同時必須采用防滲漏處理措施。一般使用銅片、橡膠等各種止水帶,或采用防滲油膏煮石棉繩等填縫處理措施。伸縮縫處理在大圳總干49+975~50+015 塌陷渠道見圖2。

圖2 伸縮縫大樣圖

落地式渡槽基礎設置在上、下游連接段和渡槽分跨連接段,在一些地質條件差的渠段除在渡槽分跨連接段設置基礎外,還在跨間增設渡槽基礎,避免渡槽受地基沉降破壞。渡槽基礎分類同一般常規渡槽,也根據埋深分為淺基礎和深基礎。埋置深度小于5 m 的為淺基礎,大于5 m 的為深基礎。渡槽中的淺基礎,常采用剛性基礎和柔性基礎。深基礎常采用樁基或沉井。云里坳倒虹吸出口總干渠12+520 樁號段采用的就是端承樁基礎,采用人工挖孔成樁,樁基深度至持力層。大圳灌區總干渠9+700~9+780 石門隧洞出口塌陷渠段采用的就是淺基礎中的剛性基礎,見圖3。

圖3 渡槽混凝土淺基礎設計圖

3.3 渡槽的結構計算

落地式渡槽的計算僅需要對槽身結構和基礎承載能力兩部分進行計算。

槽身結構計算是根據支承形式,跨寬比及跨高比的大小以及槽身橫斷面型式等的不同,槽身應力狀態與計算方法也不相同。落地式渡槽在設計中縱向可按彈性地基梁理論進行計算,橫向可按渡槽常用的計算方法計算內力及應力。

基礎承載能力主要進行淺基礎的基底壓應力驗算和渡槽基礎的沉降計算。

由于落地式渡槽不設下部架空支撐結構,因此可簡化槽身的整體穩定性驗算。

4 應用場景

大圳歷年來采用落地式渡槽處理塌陷渠段的應用有18 處,運行最長的30 年,至今所有落地式渡槽都運行狀態良好。以下對3 處典型的落地式渡槽處理方案進行簡單介紹。

1)東風干渠樁號1+647~1+696 處

修建時間:1998 年12 月。

結構型式:“L”型鋼筋混凝土半邊式落地渡槽。設計長度49 m,每跨分縫長度7 m,共7 跨。跨間伸縮縫采用白鐵皮止水,且在外堤坡腳處設一擋土墻,長50 m,擋墻采用M7.5 漿砌石砌筑。內堤混凝土防滲標號為C15,鋼筋混凝土槽身標號為C20。結構見圖4。

圖4 東風干渠樁號1+647~1+696 處橫斷面配筋圖

地質情況:工程區為剝蝕低山地貌,山體陡峭,邊坡較陡。基巖為花崗巖,上部為花崗巖風化殼,表層為全風化,風化層較大,主要成份為石英砂,厚度大,松散,基礎穩定性較差。

運行情況:良好。

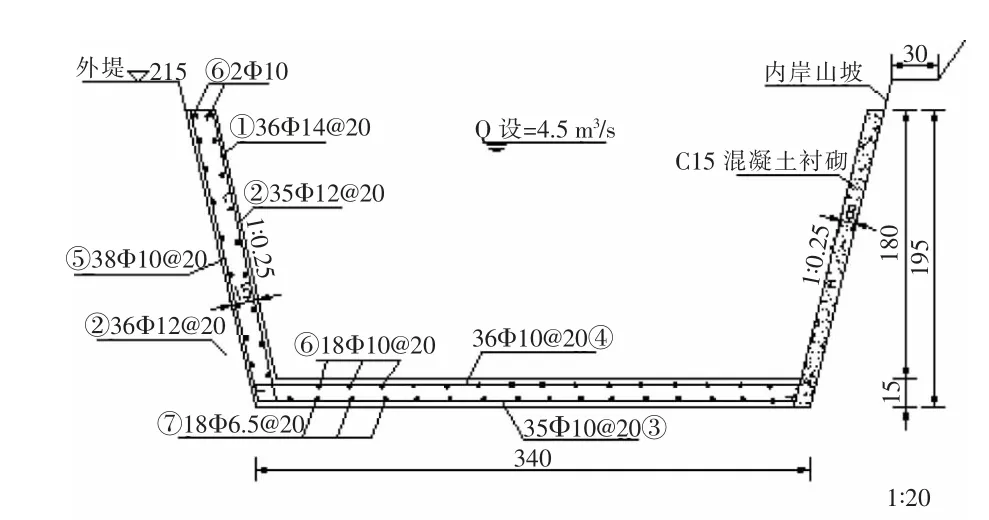

2)大圳總干49+975~50+015 渠段

修建時間:1998 年12 月。

結構型式:“L”型鋼筋混凝土半邊式落地渡槽。設計為5 跨,每跨長8 m,渡槽全長40 m。鋼筋支撐⑥沿橫斷面均勻布7 支,斜墻4 支,底板3 支,沿縱向等距為1 m 布置,混凝土采用C20,鋼筋保護層均為2 cm。結構見圖5。

圖5 大圳總干49+975~50+015 渠段橫斷面配筋圖

地質情況:工程區為剝蝕低山地貌,山體陡峭,邊坡較陡。渠道內邊為石灰巖,渠堤為素填土及殘坡積土。加固前,渠堤已出現開裂滑坡險情。

運行情況:目前運行情況良好。

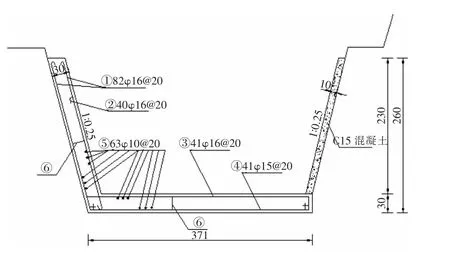

3)大圳總干9+700~9+780 渠段

修建時間:1998 年12 月。

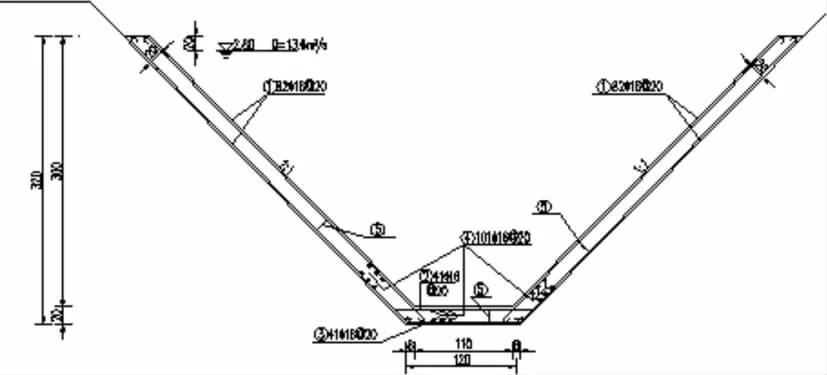

結構型式:鋼筋混凝土全斷面落地渡槽加固。加固總長度80 m,設計為10 跨,每跨長8 m,圖中⑤為鋼筋支撐,沿橫斷面內外斜墻分布5 根,底板2 根,沿縱向長度以間距1 m 布置,混凝土采用C20。結構見圖6。

圖6 大圳總干9+700~9+780 渠段橫斷面配筋圖

地質情況:工程區為剝蝕低山地貌,山體陡峭,邊坡較陡。基巖為石灰巖,灰巖溶蝕風化嚴重,地基穩定性較差。

運行情況:目前運行情況良好。

5 結 論

落地式渡槽是處理塌陷渠道險情的一種較好方法,從大圳灌區運行情況來看,以上3 處已建成落地式渡槽,經過近25 年的運行,運行狀況良好。該處理方案主要優越性體現在以下幾個方面:

1)結構簡單,施工方便,且穩定性好。

2)設計不需要復雜的理論計算,很適合基層普通技術人員應用。

3)造價低,基本保持原渠道過流能力及水力特性,不需要大的土石方開挖及填筑,對地表破壞較少,不會造成水土流失,具有較好環保性等特點。