江蘇流體井網水位對青海瑪多7.4級地震同震響應特征差異及原因分析

胡米東,毛華鋒,陳啟林,王 皓,張 杰,霍雨佳,黃 群

(江蘇省溧陽地震臺,江蘇 溧陽 213332)

大量地下流體以多種形態存在各種地殼介質中,地下流體較活躍,在一定條件下地下流體能形成位置和形態變化。地下流體觀測能間接獲得來自地球深部信息,地下流體同震響應能夠有效揭示地殼介質對應力應變響應,近十多年來一直是研究熱點。井水位同震響應研究有助于對地下流體前兆現象的認識與理解,是揭示地殼介質對應力-應變過程響應最直接和最有效的手段之一(中國地震局監測預報司,2005)。向陽等(2020)從地震波能量密度、含水層滲透性參數變化及斷裂帶控制作用等方面探討同震響應機理,結果顯示井水位同震響應幅度與地震波能量密度有一定關系。張明哲(2019)利用河北冀21井水位部分強震同震觀測資料,研究認為:水位對遠場大震記錄較靈敏,水位同震響應最大振幅與地震強度成正比,與震中距關系不強。楊斐等(2013)對比發現汶川8.0級和日本9.0級地震時青海觀測井水位和水溫同震響應特征有差異。針對水位同震響應機理,學者們認為地震引起的地殼運動造成井水位同震下降(Matsumoto et al,2003),地震波穿過井孔斷層導致張合或蠕動,從而引起觀測井內水外泄最終引起井水位同震下降變化等(楊竹轉等,2010)。

據中國地震臺網測定,2021年5月22日02時04分(北京時間)青海省果洛州瑪多縣發生7.4級地震,震源深度17 km,發震斷裂可能為東昆侖斷裂帶南部的瑪多—甘德斷裂帶(詹艷等,2021),該地震為汶川8.0級地震后我國發生的最強地震,給青海基礎設施造成較大損失。地震震中距江蘇一千多千米,仍然造成江蘇大量地下流體井水位出現同震響應現象。本文收集江蘇流體井對青海瑪多7.4級地震同震響應水位資料、各流體井基本參數資料和井周邊構造資料,對水位響應特征進行分析,找出響應特征差異,并結合前人研究成果,對各響應特征差異原因進行分析,以期對江蘇地下流體井各水位同震響應特征取得一些新看法。

1 江蘇流體井網概況

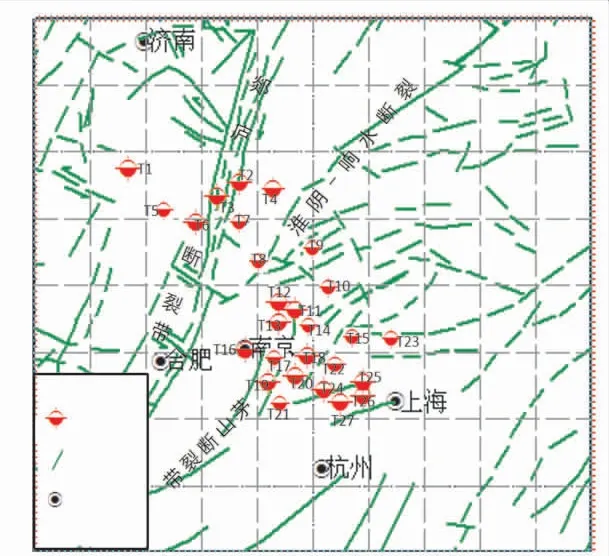

江蘇區域跨華北地塊、秦嶺—大別山造山帶東段和下揚子地塊三大主要地質構造單元。區域內斷裂構造較發育,其中北東向斷裂數量較多。區域內較大活動斷裂主要有郯廬斷裂帶、淮陰—響水斷裂帶和茅山斷裂等。江蘇地下流體井網構建已五十多年,受經濟條件和技術條件制約,最初江蘇地下流體井大多利用石油等外系統探測井改造后進行觀測。隨著近年來數字化改造項目、監測環境改造和抗干擾項目的建設,江蘇地下流體井觀測環境、觀測設備質量、觀測設備數量及分布密度等已初步滿足地震監測預報需求。江蘇地下流體井孔大多位于活動斷裂帶附近,地下水類型以孔隙承壓水為主、巖溶裂隙水為輔。區域內主要活動斷裂分布和27口觀測井孔的基本參數分別見圖1和表1。觀測井除水位和水溫測項外,還配備氣溫、氣壓、降雨量輔助觀測。水位觀測大多使用SWY-Ⅱ型數字水位儀,傳感器采樣率為1次/min。

圖1 江蘇地下流體井觀測點分布

表1 江蘇流體井基本參數

2 江蘇各流體井同震響應典型特征

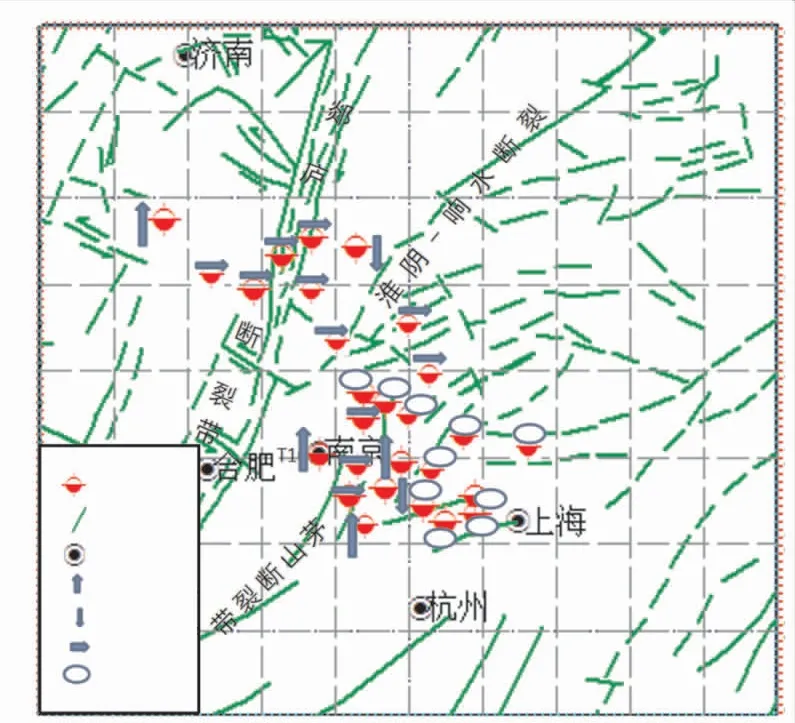

青海瑪多7.4級地震后,江蘇流體井網27口井中有17口井水位出現同震響應,測項響應比為63%。17口井水位同震響應形態不盡相同(見表2和圖2),根據形態差異可簡單分兩類:振蕩型(筆者把脈沖型歸于此類)和階躍型(階躍上升型和階躍下降型)。為更清楚顯示水位形態變化,對同震響應相關時段水位數據曲線進行放大處理。由于17口井數量較多,所有圖像展示篇幅將過大,因此根據空間分布和形態特征等因素選取蘇02井、蘇03井、蘇20井、蘇22井和灌云臺井對其同震響應形態特征詳細描述。

表2 江蘇流體井同震響應基本參數

圖2 江蘇地下流體井對青海瑪多7.4級地震同震響應空間分布

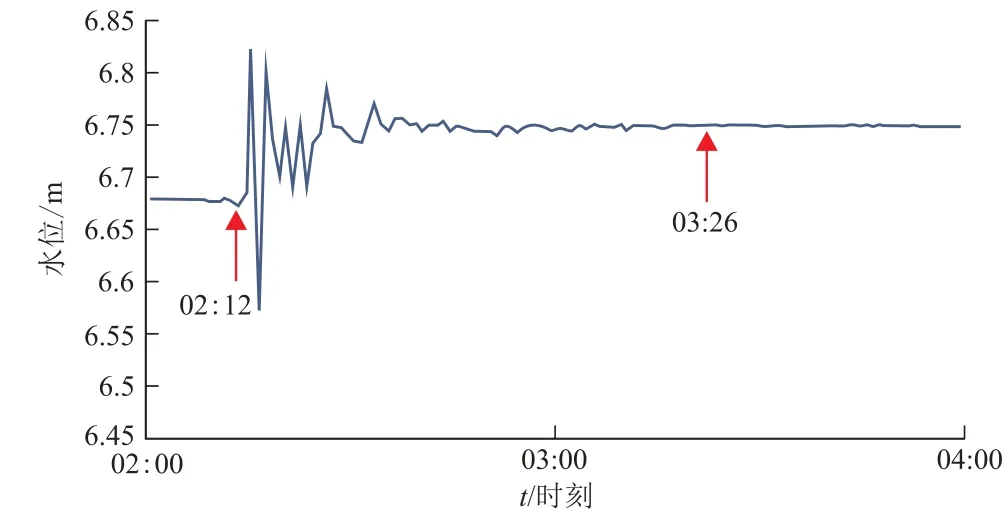

2.1 蘇22井

蘇22井位于宜溧山區的東西向背斜軸布附近,周邊有茅山斷裂,地下水類型為裂隙承壓水。該井由原石油系統探測井改造而來,井深243 m,套管深度26 m。水位同震響應形態為階躍上升型(見圖3),震前水位變化平穩,5月22日02:12(瑪多7.4級震后8 min)水位出現振蕩變化,記錄水位初動上升,最大振幅143 mm,是所有收集27口觀測井中振蕩幅度最大的一口井。經歷8 min振蕩之后,水位出現階躍,階躍幅度50 mm,水位振蕩持續至03:26左右水位振蕩逐漸結束,5月30日階躍完全恢復。

圖3 蘇22井水位同震響應曲線

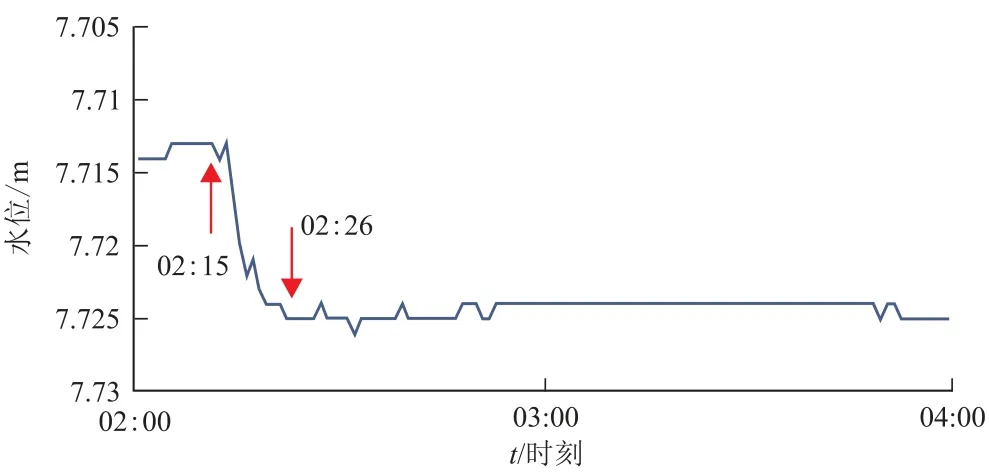

2.2 灌云臺井

灌云臺井位于郯廬斷裂帶東側45 km處,地下水類型為空隙承壓水,井深280 m,套管深度260 m。該井水位響應類型為階躍下降型(見圖4),震前水位變化平穩,02:15出現小幅振蕩,振蕩時間較短,02:17快速階躍下降,階躍過程持續9 min,階躍下降12 mm,5月23日階躍完全恢復。

圖4 灌云臺井水位同震響應曲線

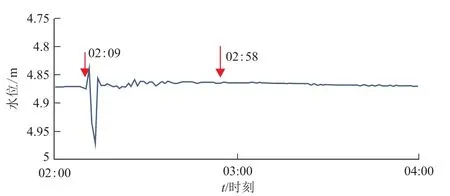

2.3 蘇02井

蘇02井位于郯廬斷裂帶東側15 km處,地下水類型為巖溶裂隙承壓水,井深934 m,套管141 m。該井水位響應類型為振蕩型(見圖5),震前蘇02井水位變化平穩,02:09(瑪多7.4級震后5 min)水位出現振蕩變化,記錄水位振蕩初動上升,最大振幅為102 mm,水位振蕩49 min,02:58水位振蕩逐漸結束,該井水位振蕩幅度是蘇北地區變化幅度最大一口井。

圖5 蘇02井水位同震響應曲線

2.4 蘇03井

蘇03井位于近南北向郯廬斷裂帶西側約15 km處,北西向廢黃河斷裂南側交匯處附近,地理位置位于廢黃河沖擊平原。該井水位響應類型為振蕩型(見圖6),地下水類型為巖溶裂隙承壓水,井深449 m,套管深度95 m。震前蘇03井水位變化平穩,02:11(瑪多7.4級震后7 min)水位出現振蕩變化,記錄水位初動下降,最大振幅46 mm,該井水位振蕩時間持續103 min,是27口觀測井中水位振蕩持續時間最長的一口井,同時也是唯一出現兩次較大振幅的一口井,03:54水位振蕩逐漸結束。

圖6 蘇03井水位同震響應曲線

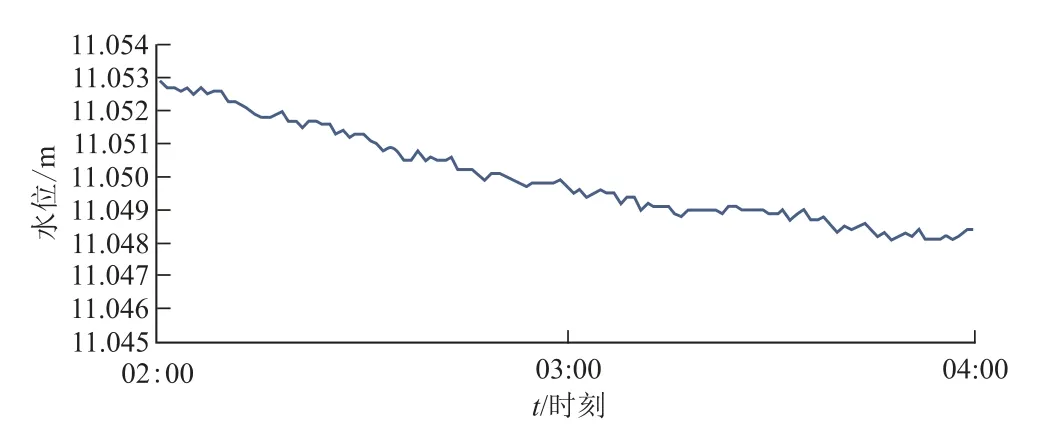

2.5 蘇20井

蘇20井位于EW向蘇州—湖州斷裂附近,該斷裂屬于正斷層性質,與EW向蘇州—無錫斷裂聯合運動,中新生代斷陷盆地內沉積厚度大于2000 m,地下水類型為斷層裂隙水,井深368 m,套管深度202 m。該井水位觀測曲線正常(見圖7),未出現同震響應。

圖7 蘇20井水位同震響應曲線

3 江蘇各流體井響應特征差異原因分析

3.1 同震響應區域差異

據統計發現在本次瑪多7.4級地震中,江蘇27口觀測井中有10口觀測井水位未出現同震響應(見圖2),占總數的37%。根據圖1和表1可知,該10口觀測井并非震中距最遠的觀測井。研究表明對于同一口觀測井,一定時期之內震級與震中距是影響水位同震響應是否出現以及同震響應幅度大小的主要原因,但對于不同觀測井,震級與震中距往往不是主要影響因素,井孔所在位置的構造環境、水文地質條件和成井工藝水平均有影響,同時斷裂帶上或附近的井含水層系統對地震波或同震破裂應力加載更為敏感。分析本次10口觀測井分布可以發現,與其它17口觀測井出現水位同震響應的觀測井相比,該10口井周邊大部分沒有豐富斷裂帶分布。例如蘇南東部地區斷裂帶較少,該地區6口井均未出現同震響應,而出現同震響應的17口觀測井或處于斷裂帶上或周邊有著豐富斷裂帶分布。這說明處于斷裂帶上或者附近有豐富斷裂帶分布的井含水層系統相較遠離斷裂帶的井含水層系統對應力變化更敏感,斷裂帶對觀測井水位同震響應有較大影響作用。分析認為在受到應力應變作用時,位于斷裂帶上或附近的井含水層系統,其水位更易發生變化、斷裂帶內的流體更活躍,更易出現同震響應現象。

3.2 同震響應形態差異

本次瑪多7.4級地震,江蘇井網出現同震響應的17口觀測井,水位形態主要包括振蕩型和階躍型。例如蘇02井和蘇03井出現振蕩型同震響應,蘇22井出現階躍上升型同震響應,灌云臺井出現階躍下降型同震響應。筆者未發現觀測井地下水類型、觀測井深度、觀測層巖性和震中距與同震響應形態之間存在必然聯系。地震發生后,地震波傳播至井孔含水層和周邊巖體,在一定能量范圍內,含水層巖體發生彈性壓縮與膨脹交替變形,使含水層內孔隙壓力出現增大與減小交替變化,表現為井內水位的交替升降變化,其中以可同時引起膨脹和垂直運動的瑞雷波造成的井水位波動最大(Brodsky et al,2003)。當地震波能量超過一定標準或者一些井的構造環境和周邊巖體較為敏感,能量積累程度超過巖體彈性變化臨界點,含水層巖體不再出現彈性壓縮與膨脹,巖體內部結構將發生塑性變化,含水層滲透率發生改變,井水流量發生階躍改變,因此出現階躍型同震響應形態(孫小龍等,2007)。

3.3 同震響應時間差異

根據表2統計可知,江蘇各流體井水位對青海瑪多7.4級同震響應時間有很大差異。同震響應較快的井集中出現在蘇北地區,其中徐州蘇02井在震后5 min出現響應,是所有井中最快出現響應的。在出現同震響應的17口井中,最慢出現響應的是丹徒蘇18井和灌云臺井,地震發生11 min后水位才出現振蕩變化。同震響應時間快與慢相差6 min左右。目前水位觀測普遍使用采樣率1次/min的數字化記錄儀,因此兩口井響應時間可能因為采樣率引起最大1 min誤差。即使如此,仍無法解釋部分相鄰井出現的響應時間差異。例如蘇23井是所有觀測井中震中距最近的井,但響應時間比震中距更遠的蘇02井慢3 min,這是采樣率記錄誤差無法解釋的。分析后可知目前水位觀測儀不像地震計采用GPS衛星對時,而是每周進行一次人工授時,人工授時精度較低,同時每周一次的授時頻率會造成各個觀測井水位儀器的時間服務系統產生較大誤差。因此部分井地震響應時間異常是人工授時引起的時間誤差以及儀器較低采樣率造成的誤差共同影響的結果。

3.4 同震響應幅度差異

青海瑪多7.4級地震后,江蘇各觀測井水位同震響應振蕩幅度差別也較大,蘇22井水位振蕩幅度最大,達143 mm;鹽城臺井最小,只有5 mm。分析發現井孔水位振蕩幅度亦不隨震中距增大而單純衰減。茅山斷裂帶周邊蘇22井與溧陽臺井震中距并非最小,但兩口井水位振蕩幅度是27口井中較大的。據表1可知,溧陽臺井和上興井含水層巖性均為砂巖,且兩口井均位于茅山斷裂帶附近,兩口井距離6.5 km,但兩口井水位最大振蕩幅度卻相差較大,溧陽臺井水位最大振蕩幅度比上興井大110 mm。可見還有其他因素影響水位同震響應幅度。張昭棟等(2000)專家利用彈性理論和滲流理論,對水井進行SLUG實驗,得到井水位振蕩曲線,認為觀測井含水層對地震波的響應主要與其固有振動周期和觀測井含水層振動阻尼系數有關。井含水層主要對周期20 s瑞利波產生較好的響應,因此井含水層系統的固有振動周期越接近20 s,對地震波響應越好,水位振蕩幅度越大。另外井含水層系統的振動阻尼系數越小,振動響應越好,水位振蕩幅度越好。井孔基本參數包括井深、井徑、套管深度等和井孔周邊構造環境,水文地質條件均對井含水層系統的固有振動周期和阻尼系數產生影響。因此水位同震響應振蕩幅度不是單一因素的線性變化,而是多因素共同影響的復雜變化結果。同時發現同一口觀測井同震響應時上下振幅大部分情況下也不是大小對應,分析原因仍然與儀器較低采樣率有一定關系,1 min一個數值的采集頻率無法詳細反映水位振動。

4 結論

(1)江蘇流體井網27口井中,17口觀測井水位對青海瑪多7.4級地震出現同震響應,測項響應比達63%,表明江蘇地下流體觀測網大多數井孔水位對遠強震高頻成分有較好響應能力。(2)江蘇流體井對青海瑪多7.4級地震同震響應形態主要分為兩類:振蕩型(把脈沖型歸于此類)和階躍型(階躍上升型和階躍下降型)。而造成響應形態差異的原因是井孔含水層系統和周邊巖體性質所影響的。在一定能量范圍內,含水層巖體發生彈性壓縮與膨脹交替變形,出現振蕩型形態;超出一定能量范圍,巖體內部的結構將發生塑性變化,出現階躍型形態。(3)江蘇各觀測井水位對青海瑪多7.4級地震響應幅度并不是單純地隨震中距的增大而減小,首先與井孔位置是否位于斷裂帶上或者斷裂帶附近有關,其次與井含水層系統的固有振動周期和振動阻尼系數有關。(4)江蘇各流體井同震響應時間差異的原因是由人工授時引起的儀器記錄時間誤差以及儀器較低采樣率造成的誤差共同影響的結果。(5)10口觀測井未出現同震響應的井并非震中距最遠的井,主要原因是這10口井大部分井孔位置不位于斷裂帶上或者斷裂帶附近。(6)同一口觀測井同震響應時上下振幅大部分情況下也不是大小對應,分析原因與儀器較低采樣率有一定關系。