西北村鎮建筑熱環境提升與能源高效利用關鍵技術及應用*

0 引言

全面提升西北村鎮建筑宜居水平、改善當地人民生活質量已是緊迫任務,是解決我國區域發展不平衡、不充分的重要舉措。西北村鎮居民生活方式、地域建筑文化、熱工構造樣式、能源供給水平等均有別于城市,造成現有針對城市建筑的室內環境標準、建筑節能技術、能源供給方式等難以直接沿用,其特殊性主要體現為:

1) 村鎮居民對室內溫度在空間和時間上的期望存在差異。西北村鎮建筑由原有冬季無供暖逐步發展為有供暖,進而升級為標準化供暖,此模式是長期熱適應、生活習慣、能源成本投入之間協調的綜合結果,而且村鎮居民對于不同空間、不同時段的熱環境需求也存在顯著差異。倘若沿用目前北方城市的統一室溫標準、全面持續供暖模式勢必會造成能源浪費。

2) 村鎮建筑熱工物性參數及節能技術手段和方法特殊。隨著現代建筑新材料不斷涌現,原有建材物性參數數據庫已凸顯陳舊,而在西北地區強輻射、干燥、低溫等地域性特殊條件下物性參數也將發生變化。西北村鎮特殊的建筑文化、宜居需求,造成村鎮建筑的空間布局、形態特征、構造方式等具有強烈的地域特征;加之建筑節能的目標和技術手段差異極大,城市采用的現行保溫、被動節能等技術難以直接套用。

3) 村鎮能源利用方式受制于當地資源條件與技術水平。西北村鎮住區分散、能源供給體系不完善、經濟與環境承受力不同,加之量大面廣的分布特征,沿用城市集約化能源供給方式必將造成能耗高、代價大的問題。而西北地區太陽能、風能等可再生能源豐富,且村鎮建筑密度小、層數低,收集面充足,具備可再生能源技術發展的先決條件。

因而,需要建立符合西北村鎮居民生活特征的梯級室內熱環境設計參數,提出適宜的村鎮建筑熱工及低成本被動節能技術體系,因地制宜地提出基于可再生能源的全鏈條建筑用能支撐方式。構建西北村鎮宜居環境提升的整體技術思路,以典型工程案例為引導,形成政府激勵、居民自發的建筑節能推廣模式。

1 項目總體思路

圍繞西北村鎮建筑宜居環境提升的緊迫任務,針對農村室內環境差、熱工水平低、用能系統不完善等現實問題,在“十二五”國家科技支撐計劃、國家自然科學基金等項目持續支持下,在西北村鎮人群差異化熱需求及室內熱環境參數、地域建筑熱工物性參數及節能設計原理與方法、太陽能等可再生能源低成本高效供暖技術等方面取得了系列研究成果,初步構建了適用于西北村鎮建筑的室內熱環境提升與全鏈條建筑用能支撐體系。

研究形成了以西北村鎮建筑室內差異化熱需求為目標、高效被動建筑節能技術及關鍵參數為基礎、全鏈條可再生能源供暖系統設計優化方法為支撐的成套技術方法,提出了多技術和多環節分擔、依次遞進的節能技術思路,有效緩解了單項技術成本大、可靠性低的問題。在陜西、甘肅、青海等西北地區建設了20余處村鎮建筑綜合節能示范工程,有效改善了西北村鎮建筑的宜居水平,提升了建筑能源利用效率。

2 項目研究成果

該項目在西北村鎮人員差異化熱需求與梯級室內環境調控原理與方法、建筑熱工及被動節能設計原理與技術、可再生能源全鏈條高效供暖優化設計方法等方面取得了一定創新成果。

2.1 西北村鎮人員差異化熱需求及梯級環境參數

對于西北村鎮“原有無供暖—逐步有供暖—標準化供暖”的發展事實,現有城市采用的高標準溫度參數難以適用。研究提出了西北村鎮人員差異化熱需求的梯級室內環境調控原理與方法,一定程度上克服了現有的統一室內設計參數、無差別供暖、浪費能源的問題[1]。

2.1.1西北村鎮居民室內活動軌跡及熱適應機理

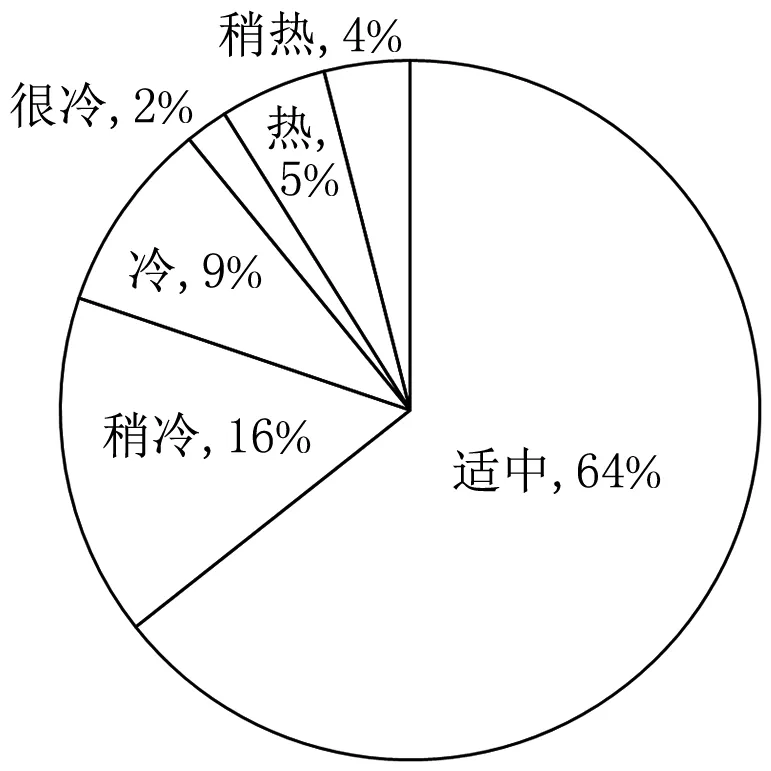

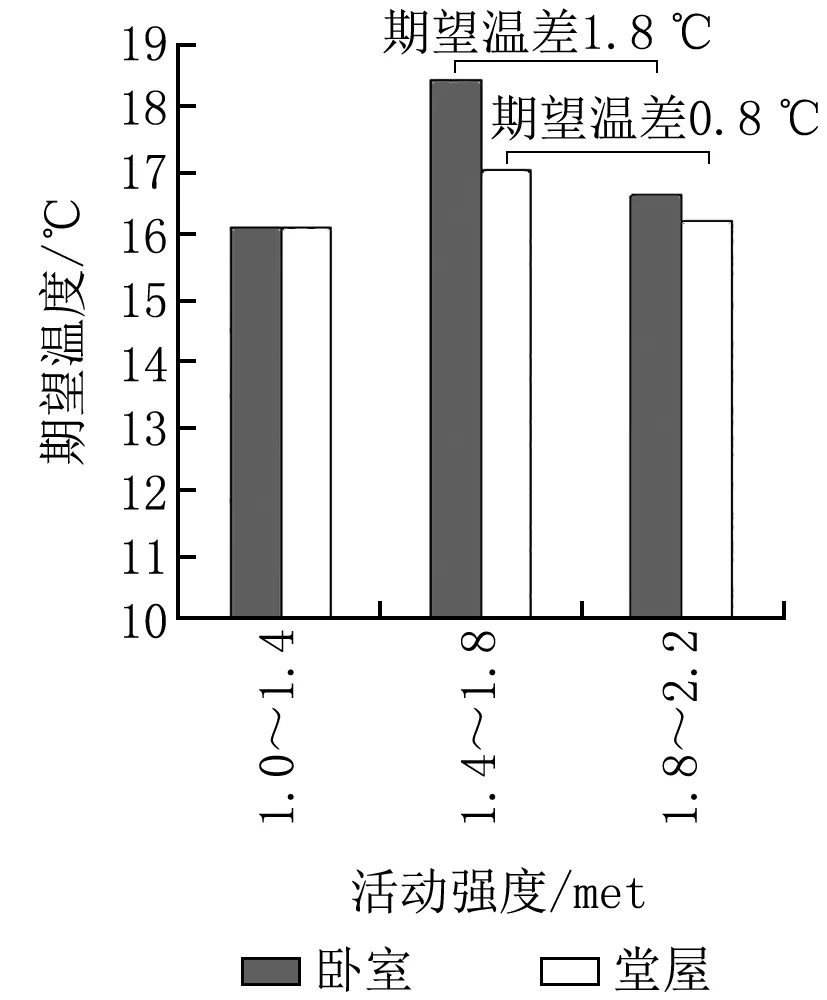

西北村鎮居民的特有生產生活方式、長期熱適應過程,造成人體主觀熱反應和熱環境需求有別于城市居民。而且,西北村鎮居民冬季室內活動軌跡具有典型規律性[2],且對于室內溫度在空間和時間上的期望也存在顯著差異。經過10余年對西北村鎮地區建筑熱環境測試及逾萬人的主觀熱反應調查,掌握了西北村鎮居民長期熱適應評價(見圖1)及室內典型活動規律,明確了晝間15.0~16.5 ℃、夜間11.5~13.0 ℃的典型熱中性溫度范圍特征,還闡明了建筑室內環境參數對人體皮膚溫度、散熱方式和熱舒適的影響關系。

圖1 居民長期熱適應評價

2.1.2西北村鎮人體時空差異化熱舒適需求機理

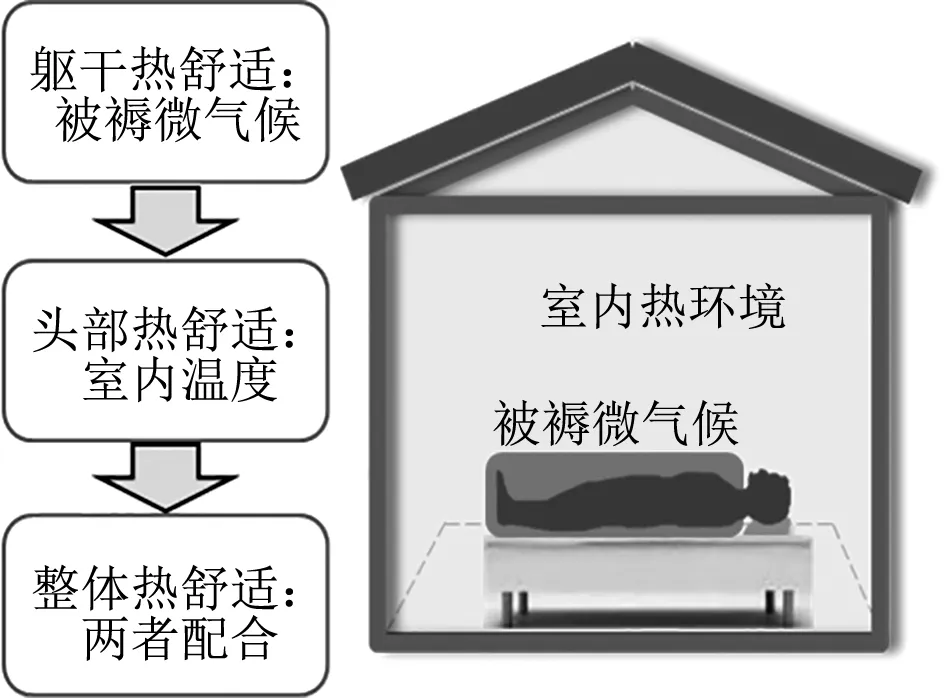

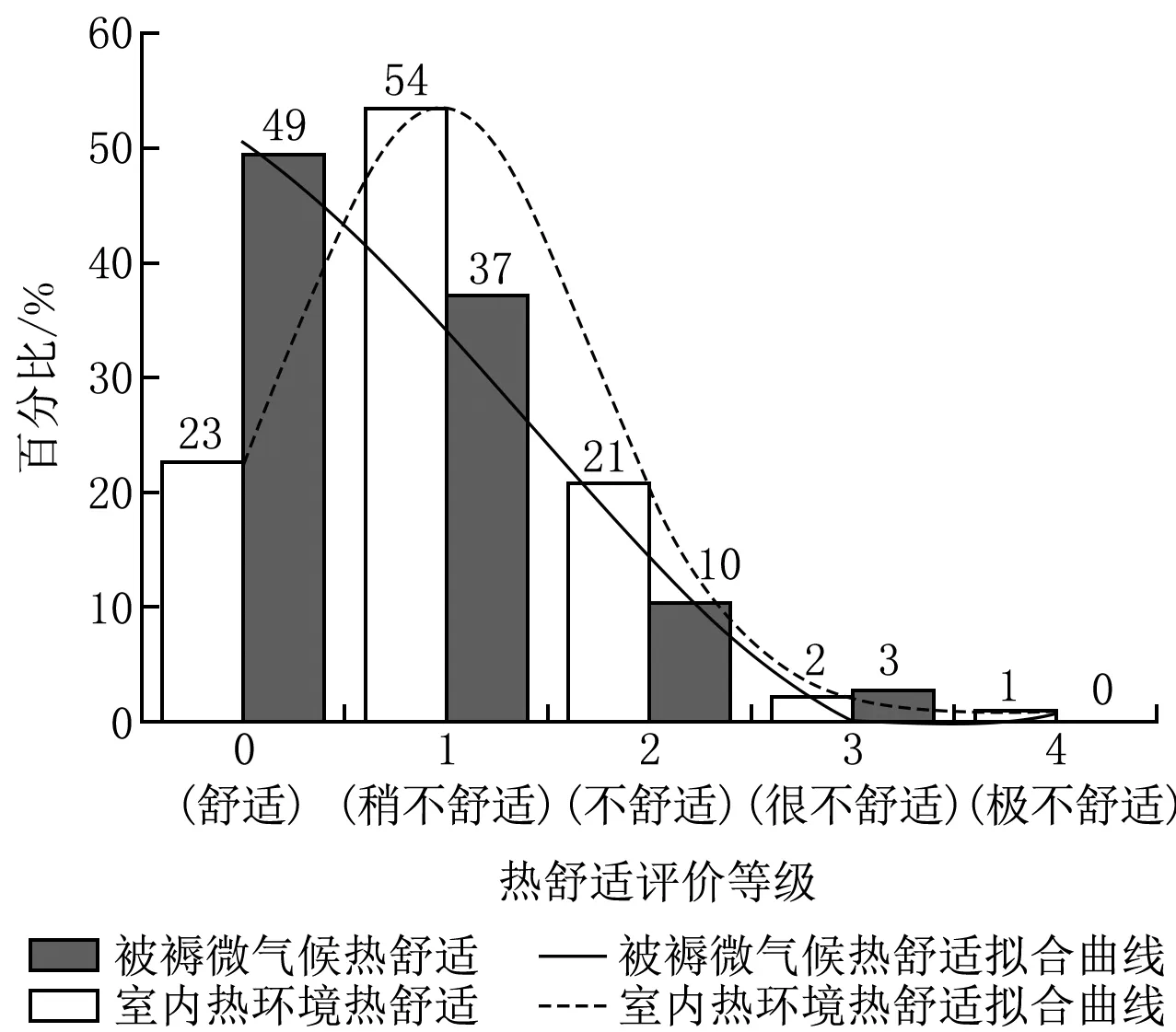

依據西北村鎮建筑室內人員實際活動規律,提出了“室內全空間—人員活動區—夜間休眠區”的熱環境調節空間遞進、能耗遞減節能設計原理;提出了適用于人員頭部和軀干兩段式熱舒適的“被褥—房間—輻射”溫度參數匹配方法,如圖2所示;揭示了村鎮人員進入熱舒適區和離開不可接受區的差異化調控目標,據此確定出時間、空間雙維度的差異化主被動調控模式轉換條件。睡眠熱舒適度評價如圖3所示。

圖2 人員睡眠熱舒適分析

圖3 睡眠熱舒適度評價

2.1.3西北村鎮分時分區室內熱環境設計參數體系

依據村鎮人群長期熱適應機理,結合村鎮建筑臥室、客廳、衛生間等功能特征,揭示了人體熱舒適和熱環境營造目標在時間、空間上的分布規律。基于此,在原供暖室內設計溫度“單一恒定”的基礎上,增加了不同功能空間差異化溫度、非供暖時段可接受溫度、睡眠被褥-空間組合溫度等“多段梯級”代替現有“單一恒定”的分時分區系列室內溫度取值,不同體周熱阻、不同活動強度下晝夜分時各房間期望溫度分別如圖4、5所示。初步獲得白天(約16 ℃)、夜間空間(約12 ℃)/被褥(約30 ℃)的基本室溫推薦[3]。當然,在社會經濟水平持續提升、人民對美好生活向往不斷追求下,逐步實現鄉村建筑達到更高標準室內舒適度是共同愿望。

圖4 不同體周熱阻條件下晝夜分時各房間期望溫度

圖5 不同活動強度條件下晝夜分時各房間期望溫度

2.2 西北村鎮建筑熱工參數與被動節能原理和方法

針對原有建筑材料物性參數數據庫陳舊,西北典型使用條件下數據缺失,村鎮建筑空間形態、構造方式特殊,建筑節能目標和技術手段與城市相比差異極大等問題,提出了西北村鎮常用建筑材料物性參數修正計算方法,建立了適宜的被動節能設計原理與技術。

2.2.1西北村鎮常用建材物性參數修正計算方法

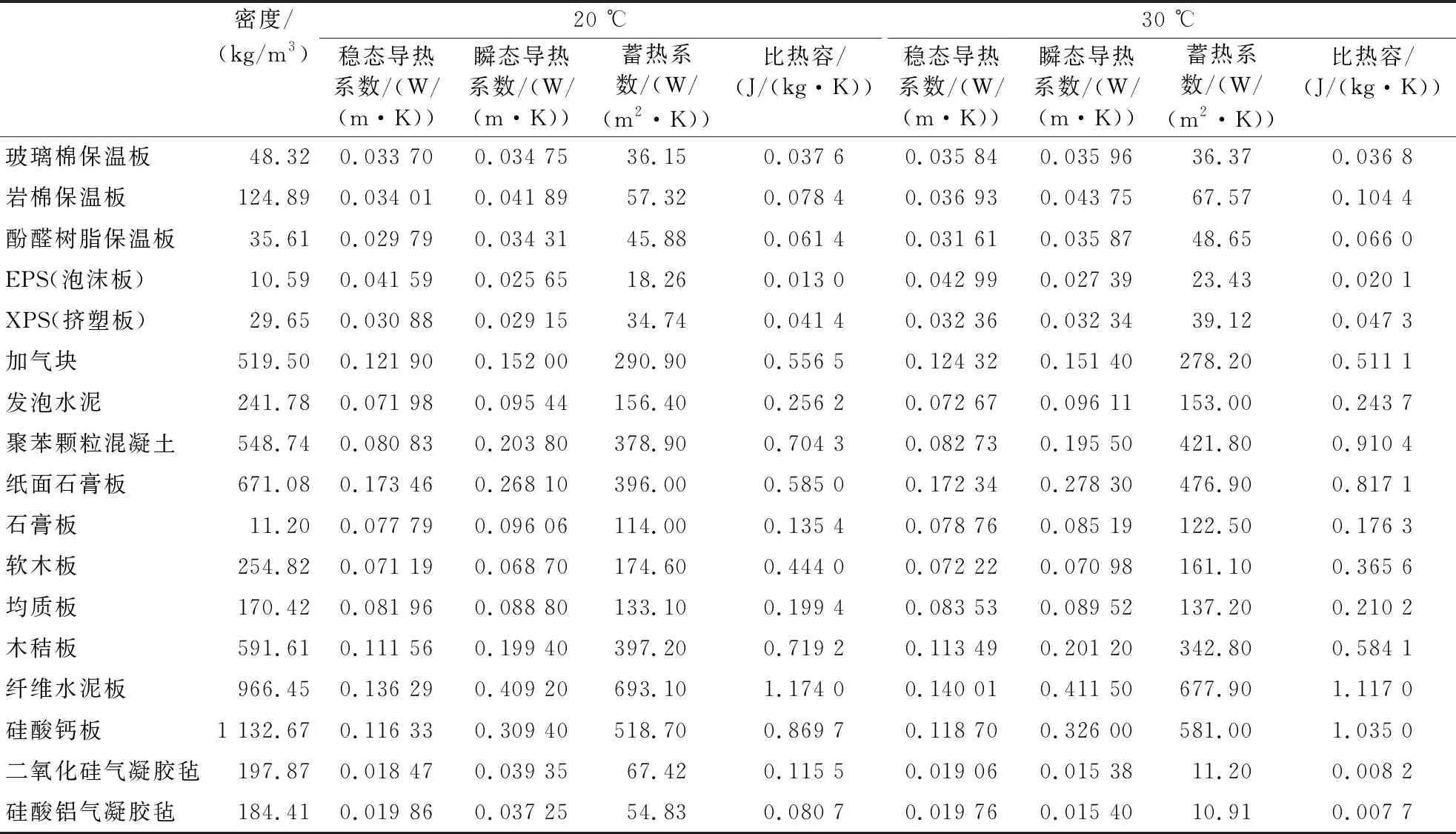

通過大量調研,歸納掌握了西北地區典型的干熱、干冷氣候特征及村鎮建筑常用建材類型[4];研究揭示了村鎮建筑圍護結構內部熱濕動態分布規律,通過實驗研究明確了典型熱濕條件與建筑材料導熱系數等物性參數之間的定量關系[5];提出了西北村鎮常用建筑材料附加導熱系數修正計算方法;進而建立了村鎮建筑圍護結構傳熱量準確計算模型,完成了圍護結構傳熱系數整體修正[6];增加了40余種常用建材含濕狀態下的導熱系數、蓄熱系數、比熱容等基礎數據,見表1。

表1 典型條件下建材物性參數(干燥狀態)

2.2.2西北村鎮建筑熱工節能設計原理與優化方法

分析闡明了西北地區太陽輻射在建筑中的時間、空間差異化分布特征,建立了太陽輻射、氣溫雙波動建筑動態熱過程分析模型;提出了太陽能富集區建筑朝向修正率重構方法。創建了南向無保溫、東西向適當保溫、北向加強保溫的朝向依次增強保溫節能設計方法,以及晝夜動態保溫原理與方法。進而依據西北村鎮經濟水平現狀,兼顧建筑得熱與投資成本關系,形成了村鎮建筑圍護結構保溫體系優化順序及熱阻配比計算方法。

2.2.3西北村鎮建筑保溫與被動節能技術及參數

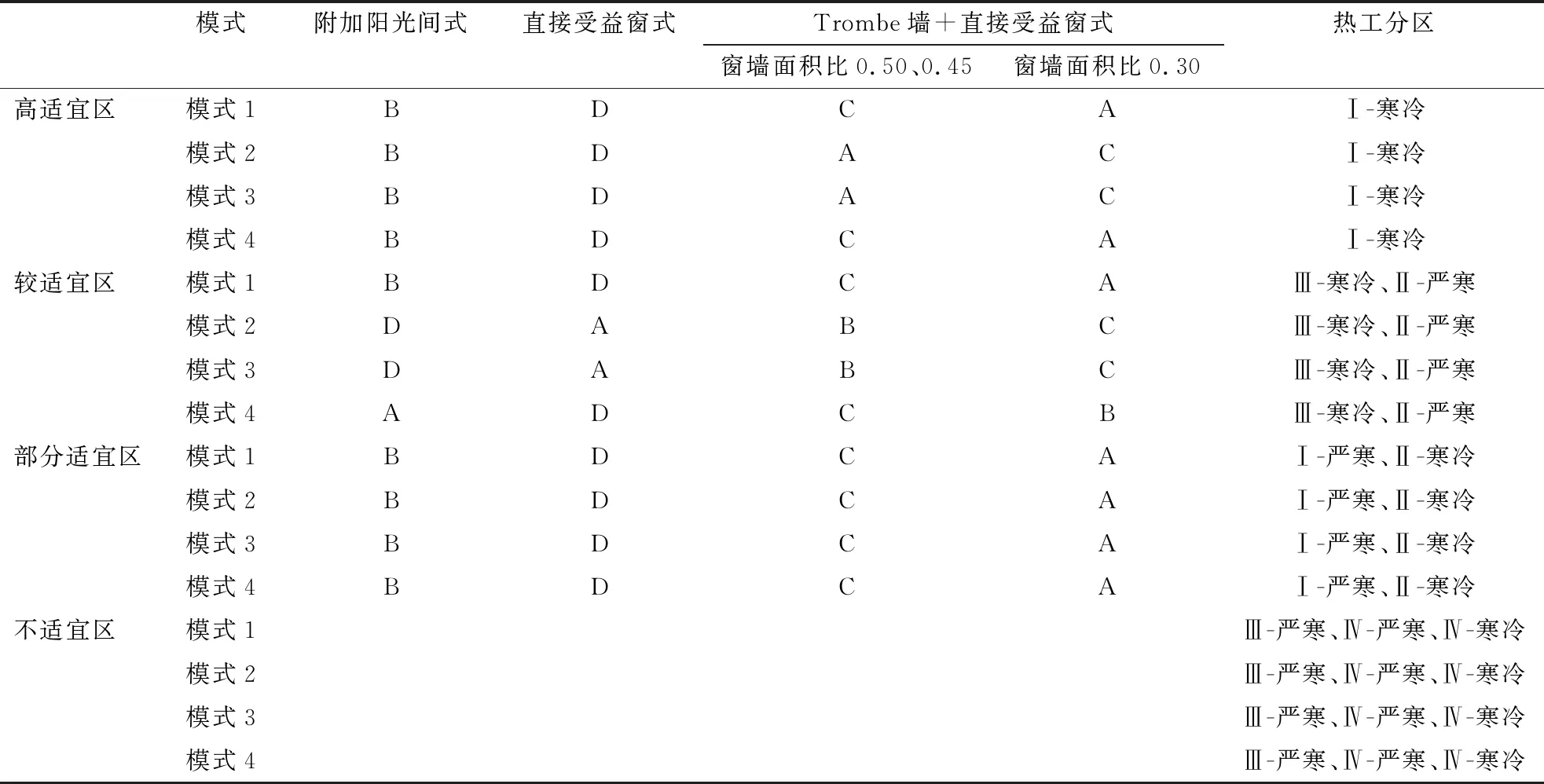

基于太陽能在建筑中利用的實際情況,開發了動態保溫窗簾、太陽能蓄熱屋頂、通風供暖墻等低成本建筑保溫與被動節能關鍵技術;提出了以“有效得熱”代替“總得熱”的建筑保溫及被動節能優化原理[7],重新構建了建筑熱工及被動構件優化設計參數;并開發出被動村鎮建筑動態熱環境與負荷計算程序,進而揭示了被動技術室內熱環境營造特征,提出了村鎮建筑各功能房間室內熱需求與被動節能技術優化匹配關系,如表2所示,實現了被動太陽能技術高效精準利用。

表2 建筑空間需求模式與被動太陽能技術匹配關系

2.3 西北村鎮建筑全鏈條用能系統優化設計方法

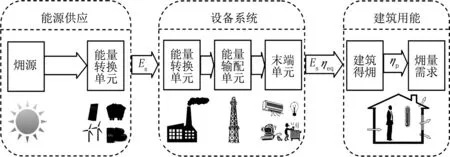

注:Es為主源輸出的量;ηeq為設備系統傳遞效率;ηp為建筑端有效收益率。圖6 能源系統全鏈條熱力過程及統一流程

2.3.2系列精準供暖末端及能源高效利用關鍵技術

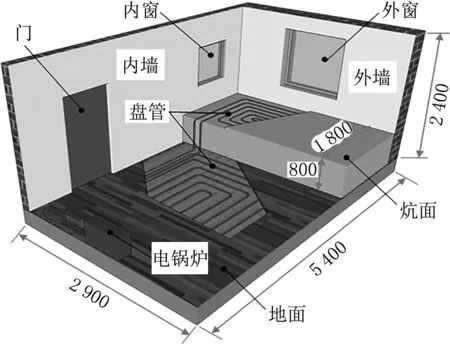

研究建立了基于“移峰填谷”熱蓄調的可再生能源熱源設計方法[10];提出了南北分環、床房分控供暖系統,有效緩解了原有無差別供暖室內溫度過高、能源浪費的問題。研發了太陽能相變取暖器、強化對流輻射地板[11]、低溫盤管暖床等分別適用于房間、床、局部空間的靈活高效末端設備[12-14],如圖7所示,并給出了散熱量計算方法和選型依據,實現了有限可再生能源的高效精準利用。

圖7 床房分控供暖系統(單位:mm)

2.3.3全鏈條可再生能源供暖設計方法及運行策略

提出了“村鎮節能規劃—適宜建筑模式—建筑高效保溫—被動技術優先—可再生能源補充—常規能源備用”的多技術依次有機組合的節能設計思路。通過優化分析揭示了各項技術配合邏輯關系及熱負荷分擔份額,形成了多層級遞進的組合式全鏈條可再生能源供暖節能技術體系(見圖8),避免了單項技術成本高、代價大的問題[15]。

圖8 可再生能源供暖全鏈條節能技術思路

3 推廣應用情況及效果

研究形成的適用于西北村鎮的建筑熱環境設計參數、建筑熱工節能設計方法、低成本被動節能關鍵技術、高效可再生能源供暖全鏈條優化設計方法等成果,先后在西北20余處村鎮建筑綜合節能示范工程中進行了應用,基本實現了新建鄉村建筑近零能耗運行,既有鄉村建筑改造降低供暖能耗50%以上,有效提升了西北村鎮建筑宜居環境水平,經濟、社會和環境效益顯著。

1) 青海剛察縣藏農牧民定居主被動組合式太陽能供暖示范工程。針對青海海北藏族自治州農牧區特有的氣候資源條件、地域建筑文化導致的現有設計標準不適用問題,提出了適宜于該藏農牧區定居工程的住宅室內熱環境設計、被動太陽能技術,配合主動太陽能高效供暖系統建成示范建筑100余戶,約1萬m2,實現了建筑近零能耗運行。

2) 陜西、甘肅等省份典型村鎮建筑綜合節能示范工程。針對陜西、甘肅、寧夏等省份特殊的氣候資源條件、建筑形式、宜居環境需求等條件,分別針對鄉村農宅、中小學校舍、鄉村公共服務站等類型建筑提出綜合采用梯級室內環境參數、高效保溫措施、低成本被動節能技術等全鏈條節能技術體系,建成10余處典型綜合節能示范工程,節能效果顯著。

4 結語

當然,西北村鎮地區宜居環境全面提升除了理論技術層面問題之外,還受當地經濟水平等因素制約,只有國家政策、技術方法、民眾自發等幾個方面同時得到落實和保障,才會徹底解決西北村鎮建筑節能、環境宜居問題。