虎地腸溶膠囊對葡聚糖硫酸鈉誘導的潰瘍性結腸炎小鼠黏液屏障損傷修復的作用研究*

丁龐華 史利卿 石 磊 郭 一 路瓊瓊寇富舜 趙興杰 毛堂友 孫中美 李軍祥△

(1.北京中醫藥大學,北京 100029;2.北京中醫藥大學東方醫院,北京 100078;3.北京中醫藥大學東直門醫院,北京 100700)

潰瘍性結腸炎(UC)是發生在結直腸、原因不明的非特異性炎癥性疾病[1]。本病好發于中青年,臨床主要表現為腹瀉、黏液膿血便及腹痛等癥狀,嚴重影響患者生活質量。近10年來我國UC患病率(11.6/10萬人)逐年上升,發病人數增加了7倍[2-3],成為當前消化領域的研究熱點。當前UC的臨床治療藥物主要包括5-氨基水楊酸制劑、糖皮質激素、免疫抑制劑和生物制劑。但以上藥物可能出現臨床療效不穩定、停藥后易復發或不同程度的毒副作用。隨著對UC研究的不斷深入,人們逐漸認識到黏液屏障作為腸道黏膜屏障的第一道防線,在UC的發生發展中發揮重要作用[4-5]。腸黏液屏障結構減弱是UC發病的早期關鍵環節[6]。UC的炎癥表現與促炎和抗炎細胞因子之間的失衡有關,其中白細胞介素-6(IL-6)和腫瘤壞死因子-α(TNF-α)等促炎因子的上調在此過程中起著重要作用[7]。在UC的發生發展過程中,IL-6的信號轉導導致T細胞過多堆積,加重腸黏膜的慢性炎癥,出現UC的臨床炎癥表現[8]。TNF-α在UC的發生發展過程中起到“樞紐樣”作用,已有研究證實TNF-α參與UC發展的許多環節[9]。

虎地腸溶膠囊作為活動期UC治療的代表方藥,在2017年《潰瘍性結腸炎中醫診療專家共識意見》中被推薦使用[10]。在前期評價虎地腸溶膠囊以及聯合美沙拉嗪腸溶片治療活動期UC臨床療效的多中心、隨機對照、雙盲雙模擬的試驗研究中發現,其治療UC療效顯著[11]。因此,本研究采用葡聚糖硫酸鈉(DSS)誘導小鼠UC模型,觀察虎地腸溶膠囊對UC小鼠腸黏液屏障及相關炎癥因子表達水平的影響,探討虎地腸溶膠囊治療UC的作用機制,從而為其臨床治療UC提供實驗室證據。

1 材料與方法

1.1 實驗動物 SPF級C57BL/6雌性小鼠20只,體質量18~20 g,鼠齡7~8周,購自北京維通利華實驗動物技術有限公司,動物合格證號:SYXK(京)2019-0013。于北京中醫藥大學動物實驗中心動物房飼養,溫度23~27℃,相對濕度40%~60%,室內通風良好,每日光照10~12 h,適應性喂養1周。動物實驗方法符合北京中醫藥大學動物實驗倫理規程,倫理編號:BUCM-4-2020082704-3138。

1.2 實驗藥物 虎地腸溶膠囊由朱砂七、虎杖、白花蛇舌草、北敗醬、二色補血草、地榆、白及、甘草組成(安徽九方制藥,國藥準字Z20020035,批號:14000367653),結合其臨床規定使用劑量,進行人-鼠等劑量換算,使用劑量為0.73 g/kg。美沙拉嗪腸溶片(德國福克制藥有限公司,規格0.5 g/粒,批號:H20171358),使用劑量為0.46 g/kg。

1.3 試劑與儀器 DSS(美國MP Biomedicals,43 kDa,批號:160110),用100 mL滅菌蒸餾水溶解2.5 g DSS配制2.5%的DSS溶液用于實驗;無水乙醇,北京華騰化工有限公司;二甲苯,國藥集團化學試劑有限公司;蘇木素、伊紅,北京鼎國昌盛生物技術有限責任公司;中性樹膠,中國上海標本模型廠;阿利新藍染液套裝(AB-PAS),Servicesbio;IL-6、TNF-α酶聯免疫吸附測定(ELISA)試劑盒(上海酶聯,貨號分別為ml06315-J、ml002095-J)。電熱恒溫培養箱,黃石市恒豐醫療器械有限公司,型號SKP-02.600;病理石蠟包埋機,沈陽市龍首電子儀器有限公司,型號LS-100;石蠟切片機,北京弘泰嘉業科技發展有限公司,型號Finesse 325;顯微鏡,奧林巴斯株式會社,型號BX60。

1.4 造模與給藥 20只小鼠隨機分成空白組、模型組、虎地腸溶膠囊組、美沙拉嗪組,每組5只。適應性喂養1周后,予如下處理:空白組普通飼養,每日予滅菌蒸餾水0.2 mL灌胃;模型組予2.5% DSS溶液自由飲用7 d,每日予滅菌蒸餾水0.2 mL灌胃。虎地腸溶膠囊組飲水同DSS組,每日予虎地腸溶膠囊溶液0.73 g/kg灌胃;美沙拉嗪組飲水同DSS組,每日予美沙拉嗪溶液0.46 g/kg灌胃。所有小鼠除飲水和灌胃之外,其他飼養條件一致。

1.5 一般情況與疾病活動指數(DAI)評分 每天觀察并記錄各組小鼠精神狀態、活動情況、皮毛色澤、大便性狀、體質量變化、大便潛血情況等。計算每組小鼠DAI評分值,DAI=(體質量評分+大便性狀評分+出血情況評分)/3。具體評分準則如下:體質量下降<1%計0分,下降1%~5%計2分,下降10%~15%計3分,下降>15%計4分;大便呈干性顆粒狀計0分,松散便計2分,稀便計4分;大便隱血陰性計0分,隱血陽性計2分,肉眼血便計4分。

1.6 標本采集與檢測 1)結腸組織形態學觀察。末次藥物干預結束后,使用二氧化碳麻醉小鼠,眼球取血后斷頸處死,分離小鼠結腸,測量從肛門至回盲部的結腸長度,然后取結腸遠端約1 cm長度,用4%多聚甲醛溶液固定后,梯度乙醇脫水,石蠟包埋,切片,HE染色,光鏡下觀察切片組織學變化。2)血清中IL-6和TNF-α含量。采用酶聯免疫吸附檢測儀按照標準檢測流程檢測小鼠血清中IL-6和TNF-α的含量。3)結腸黏膜中杯狀細胞觀察。截取1 cm左右的病變組織,置于4%多聚甲醛溶液中進行固定,用石蠟包埋,切片,用于AB-PAS染色,光鏡下觀察結腸黏膜中杯狀細胞數量、形態。

1.7 統計學處理 應用SPSS24.0統計軟件。計量資料以(±s)表示,滿足正態分布且方差齊時采用單因素方差分析,組間兩兩比較采用LSD-t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 各組小鼠一般情況比較 空白組小鼠第1~7天體質量穩中有增,排便正常。模型組小鼠給予DSS溶液自由飲用后的第2~3天開始出現大便不成形、大便潛血(+)或肉眼血便等情況,伴體質量進行性下降。虎地腸溶膠囊組、美沙拉嗪組的小鼠,在給予DSS溶液的第2~3天出現大便不成形、大便潛血(+)或肉眼血便等情況,隨著時間的增加,小鼠體質量減輕情況較模型組變緩。

2.2 各組小鼠干預后DAI評分比較 見表1。造模4 d后模型組小鼠體質量開始出現下降,且全部呈現便血癥狀,大便性狀改變,DAI升高。造模7 d后模型組小鼠體質量下降明顯且全部呈現便血、大便性狀改變癥狀。造模后與空白組相比,模型組小鼠DAI顯著升高(P<0.01),虎地腸溶膠囊組、美沙拉嗪組治療后能夠顯著降低UC小鼠DAI(P<0.01)。虎地腸溶膠囊組與美沙拉嗪組之間小鼠DAI無統計學差異(P>0.05)。

表1 各組小鼠DAI評分及結腸長度比較(±s)

表1 各組小鼠DAI評分及結腸長度比較(±s)

注:與空白組比較,*P<0.01;與模型組比較,#P<0.01。

組別空白組模型組虎地腸溶膠囊組美沙拉嗪組結腸長度(cm)9.06±0.56 6.98±0.29*7.50±0.39#7.52±0.21#n 5 5 5 5 DAI評分(分)0.00±0.00 2.83±0.43*2.13±0.45#2.25±0.32#

2.3 各組小鼠結腸長度比較 見表1。與空白組相比,模型組小鼠結腸長度顯著縮短(P<0.01);與模型組相比,虎地腸溶膠囊組、美沙拉嗪組治療后能夠改善小鼠結腸長度(P<0.05)。虎地腸溶膠囊組與美沙拉嗪組之間小鼠結腸長度無統計學差異(P>0.05)。

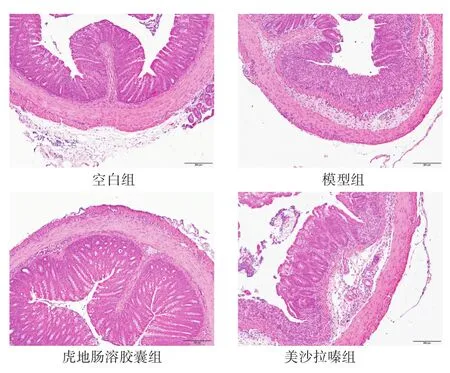

2.4 各組小鼠組織病理學變化比較 由圖1可見,空白組結腸組織結構正常,腸黏膜未見病變。模型組可見黏膜下隱窩腺體全部消失,炎癥細胞浸潤黏膜至上皮,腸黏膜結構明顯破壞。虎地腸溶膠囊組結腸組織結構與空白組最為接近。美沙拉嗪組結腸組織結構基本正常,炎癥細胞數量減少。

圖1 各組UC小鼠結腸組織形態學觀察(HE染色,100倍)

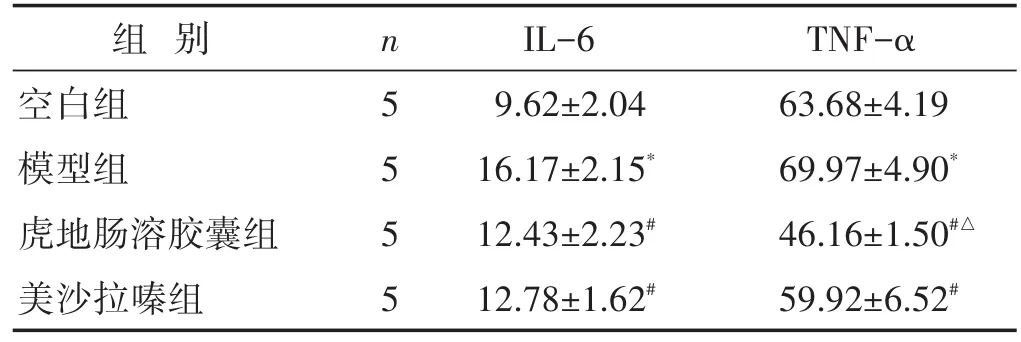

2.5 各組小鼠血清中IL-6、TNF-α水平比較 見表2。與空白組比較,模型組IL-6、TNF-α明顯升高(P<0.05)。與模型組比較,治療后虎地腸溶膠囊組、美沙拉嗪組IL-6、TNF-α明顯降低,接近于空白組(P<0.05)。虎地腸溶膠囊組與美沙拉嗪組中TNF-α的減低有統計學意義(P<0.05),且虎地腸溶膠囊優于美沙拉嗪組(P<0.05);而IL-6的減低,兩組之間無統計學差異(P>0.05)。

表2 各組小鼠血清IL-6、TNF-α水平比較(pg/mL,±s)

表2 各組小鼠血清IL-6、TNF-α水平比較(pg/mL,±s)

注:與空白組比較,*P<0.01;與模型組比較,#P<0.01;與美沙拉嗪組比較,△P<0.05。

TNF-α 63.68±4.19 69.97±4.90*46.16±1.50#△59.92±6.52#組別空白組模型組虎地腸溶膠囊組美沙拉嗪組n 5 555 IL-6 9.62±2.04 16.17±2.15*12.43±2.23#12.78±1.62#

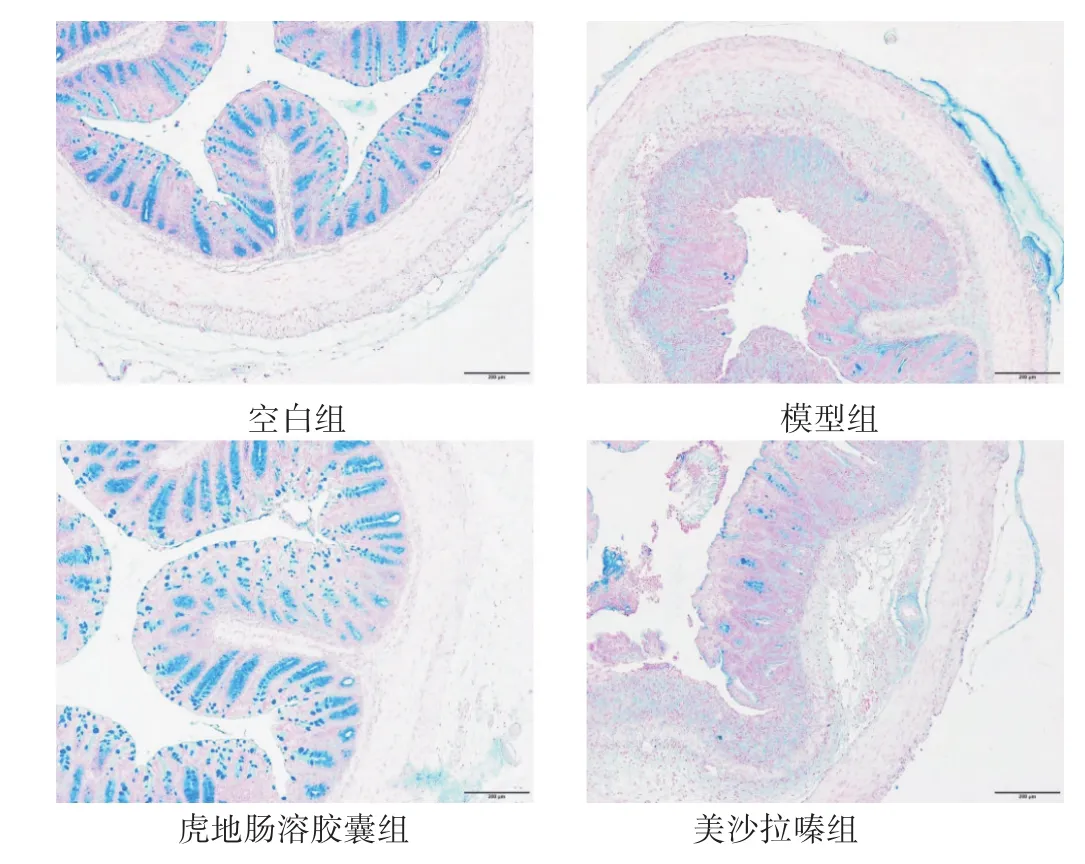

2.6 各組小鼠結腸黏膜中杯狀細胞變化比較 見圖2。空白組小鼠結腸黏膜的杯狀細胞密集分布于隱窩兩側,形態規則飽滿。而模型組小鼠結腸黏膜破損,杯狀細胞數量減少,大小不均,較之正常組,具有顯著差異。虎地腸溶膠囊組的杯狀細胞沿著腺體分布,比較密集,數量增多,較之模型組有明顯變化。美沙拉嗪組小鼠杯狀細胞數量減少,大小不均,較之模型組無明顯變化。

圖2 各組UC小鼠結腸黏膜的杯狀細胞觀察(AB-PAS染色,100倍)

3 討論

根據UC臨床表現,可歸屬于中醫學“久痢”等范疇,其病機多屬濕熱瘀阻、脾氣虛弱。多因外感內傷致脾胃運化失司,水濕內停,郁而化熱,濕熱下注大腸,與腸道氣血相搏結,氣血凝滯,化為膿血;故患者出現腹瀉,下利黏液膿血便。腸道傳導失司,氣機阻滯,腑氣不通,故見腹痛,里急后重;脾氣不足,不能運化水谷精微,表現為神疲乏力、肢體困倦、食少納差。治療多以清熱化濕、涼血化瘀、健脾益氣為主。

虎地腸溶膠囊由朱砂七、虎杖、白花蛇舌草、北敗醬、二色補血草、地榆炭、白及和甘草組成。方中朱砂七、虎杖、白花蛇舌草、北敗醬合用可清熱利濕解毒,且可止痛;地榆、白及合用既可涼血收斂止血,也可解毒消腫生肌。二色補血草具有益氣血、散瘀止血之功效,常用于病后體弱、胃脘痛、消化不良、崩漏、帶下、尿血、痔血。甘草性味甘平,可緩急止痛、解毒消癰、調和諸藥,防止苦寒傷胃,且可補脾胃不足以扶正,二藥合用達到健脾益氣之功效。虎地腸溶膠囊在臨床中治療輕中度活動期UC療效顯著[11]。美沙拉嗪通過抑制結腸黏膜釋放前列腺素、白三烯等損傷性因子,從而減輕炎癥因子對腸黏膜的損傷;故選用為本次研究的陽性對照藥。本研究結果顯示,虎地腸溶膠囊在改善UC模型小鼠DAI、結腸長度等方面療效與美沙拉嗪相近。

UC發病機制尚未完全明確,但腸黏膜屏障的結構和功能的失衡與其發病密切相關。腸黏膜屏障的完整性依賴于正常的免疫反應、腸黏膜上皮細胞(IECs)的完整性和黏液的產生[12-14]。黏液的正常分泌形成了腸道的黏液屏障,黏液屏障在UC的發生發展過程中發揮重要作用。有文獻指出,腸黏液屏障損傷(包括黏液層厚度和通透性異常改變)可導致腸道通透性增加,進而導致腸道致病細菌更易侵犯腸黏膜引起腸道疾病。UC活動期,杯狀細胞會明顯減少甚至消失,導致黏蛋白分泌減少,黏液層變薄甚至缺失,暴露出來的上皮細胞易受細菌侵襲[15]。有研究者發現DSS誘導的UC模型中,在炎癥發生之前,糞便中的細菌會侵入結腸黏液層,由此證明DSS能夠直接破壞黏液層,也說明了完整的黏液層對腸道的保護作用[16]。

當腸黏膜屏障第一道防線腸黏液屏障被破壞時,IECs暴露在多種抗原刺激下,產生強烈的免疫反應,炎癥介質不斷積累,對IECs和自身抗體的毒性作用會刺激自身免疫反應,導致腸損傷的發展并形成惡性循環,這也是UC反復發作的原因之一[17]。IL-6、TNF-α等促炎細胞因子來源于多種免疫和非免疫細胞以及IECs自身產生。IL-6、TNF-α等細胞因子的升高,會促進IECs的凋亡,從而導致屏障功能障礙[18]。UC患者血清中檢測到促炎因子IL-6、TNF-α水平的升高,抗IL-6R抗體和TNF-α阻斷劑已成為臨床中治療UC的重要替代品[19-20]。

本次研究中,DSS致小鼠出現體質量降低,精神萎靡、腹瀉血便等現象,符合UC的表現,屬于虎地腸溶膠囊的治療范圍。與模型組相比較,各給藥組小鼠體質量逐漸恢復,狀態逐漸好轉,結腸長度偏長,結腸病理情況有不同程度的改善。各給藥組小鼠結腸組織較模型組IL-6、TNF-α的合成和釋放減少。模型組小鼠結腸組織中杯狀細胞的數量明顯減少,虎地腸溶膠囊組能夠明顯增加杯狀細胞的數量,而美沙拉嗪組對杯狀細胞數量改善不明顯,這可能是虎地腸溶膠囊發揮治療作用的關鍵所在。

綜上所述,虎地腸溶膠囊能夠有效促進UC小鼠的恢復,回復腸道形態,改善其腸道病理損傷。其治療效果可能是通過促進杯狀細胞的生長,修復腸黏液屏障,進而恢復腸黏液及黏液屏障功能,并為其他屏障功能的正常發揮提供基礎;同時可能通過下調血清中炎癥細胞因子IL-6、TNF-α的水平,減輕因黏液屏障功能損傷或消失引起的炎癥因子對腸黏膜直接的炎癥刺激,緩解腸道炎癥反應,恢復腸黏膜功能。此次研究為臨床應用虎地腸溶膠囊治療活動期UC提供了更多的分子生物學理論依據。