基于深度學習的變電站保護硬壓板檢測與狀態識別技術研究*

楊 雨,陳 服,陳柏青,張美勇,鄭依然,楊 超

(1.國網浙江省電力有限公司瑞安市供電公司,浙江 瑞安 325200;2.三峽大學 電氣與新能源學院,湖北 宜昌 443000)

隨著我國工業的快速發展,人們的生活水平迅速提高,對用電需求也日益增長,使得電力系統的安全運行面臨更大的挑戰。因此,在該需求背景下,可以高效、穩定運行的智能變電站成為未來變電站建設的新標準。其中,保護壓板作為一種提高電力系統穩定運行的重要設備,一直是變電站巡檢過程中必不可少的一部分,結合當下最新的計算機自動化技術,實現對變電站保護壓板的智能化改造。

目前,變電站硬壓板遠方投退重合閘裝置技術已經日漸成熟,具有足夠的應用價值,但針對變電站保護壓板的狀態識別仍由人工進行讀取,極易造成視覺疲勞,誤檢和漏檢的情況時有發生,給電網運行安全可靠運行帶來隱患。因此,基于圖像識別技術的壓板檢測與狀態識別算法被應用于壓板讀取識別之中,以代替傳統人工低效率、高錯誤率的讀取工作。

目前,基于圖像識別技術的壓板檢測與狀態識別算法主要分為三類,一類是基于傳統數字圖像處理的形態學與特征分析[1-6],第二類則是基于機器學習的模式識別[7-8],最后一類則是基于深度學習的圖像處理算法[9-11]。由于基于深度學習的方法具有實時性高、錯誤率低等特點,因此,本文通過建立壓板數據集,利用YOLO v5算法實現對壓板的快速檢測與識別。

1 壓板開關數據集構建

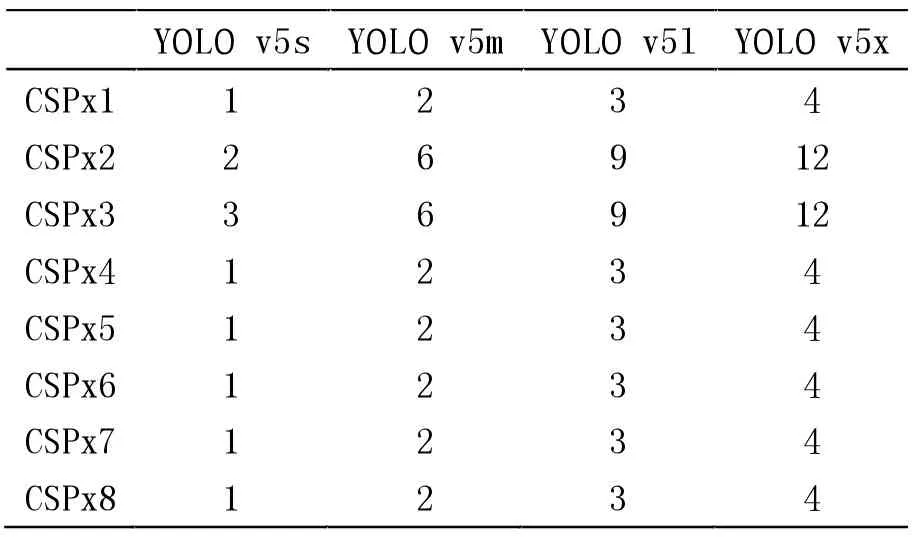

本文的壓板數據集采集于轄區范圍內37座變電站各個保護屏、測控屏內硬壓板,數據集共包含500張圖片。分辨率大小為640*640。圖1為數據集典型樣本(測試集樣本)。

由圖1可知,壓板開關圖像具有如下特點:由于攝像頭拍攝位置不固定,導致壓板開關的形狀和大小不規范;壓板開關的顏色存在多樣性;壓板背景復雜,存在大量的設備標簽。部分壓板開關的顏色與背景存在相似性,前景與背景難以區分。以上因素均導致傳統算法和機器學習算法對壓板位置和狀態檢測識別困難。針對上述難點,我們收集了大量壓板圖像建立數據集,以提高網絡模型的性能,實現對壓板的快速檢測與識別。

本文所使用的標注工具為LabelImg,通過回歸框進行標記,標簽值和回歸框位置以TXT文件存儲,標記后的圖像如圖1(右)所示。

數據集由以下兩部分組成,如表1所示,共分為訓練集和測試集,以4:1的比例進行劃分,進行交叉驗證。

表1 數據集設置

2 基于YOLO v5的深度學習算法

2.1 YOLO模型

與RCNN[12]、Fast-RCNN[13]、Faster-RCNN[14]等基于深度學習分類方法所不同的是,YOLO系列[15-18]是基于深度學習的回歸方法,YOLO共分為五個版本,本文所使用的是YOLO v5模型,相比于前幾個版本而言,其優點在于具有更強的實時特性和更高的預測精度。其創新之處在于:(1)將自適應的計算錨框添加到模型之中,以適應針對不同數據集樣本分布的錨框計算功能。(2)通過自適應的縮放圖片,減少信息冗余,加快推理速度。(3)推出了四種網絡結構,以應對不同場景的需求。

2.2 模型結構

YOLO v5模型架構如圖2所示,整體模型主要分為三個部分,BackBone特征提取網絡、Neck特征聚合網絡以及預測網絡Prediction。

圖2 YOLO v5整體結構圖

BackBone特征提取網絡主要由Focus、CRL和CSP模塊組成,Focus模塊用于對輸入的RGB圖像進行特征融合與提取,獲取圖像中的基本特征。CRL模塊的組成如圖1所示,其包含一個卷積層、一個批歸一化層和一個Leaky relu激活層。CSP模塊通過特征映射增強網絡的學習能力,包含兩個分支結構,第一分支包含兩個CBM模塊和x個殘差模塊,第二分支僅包含一個CBM模塊,兩個分支的輸出特征通過Concat操作拼接在一起,與其他的殘差模塊相同,第一分支中的x個殘差模塊是為了加快收斂和訓練速度。其中CBM模塊包含一個卷積層,一個批歸一化層和一個Mish激活層。

圖1 數據集典型樣本

Neck中通過SPP模塊提取多尺度特征,并通過特征跳躍連接的方式,將來自于網絡不同深度的特征拼接在一起。如圖3所示,來自BackBone的輸出特征經過兩個CRL模塊后通過SPP模塊提取到了多尺度特征,再通過兩個CRL模塊和一個CSP模塊融合局部和全局上下文信息,經過線性上采樣使得空間分辨率與BackBone的輸出分辨率相同,兩者進行Concat操作,經過融合層后作為下一級的輸入特征。其中,融合層為級聯的CSP模塊和CRL模塊。

為了獲得多個等級的輸出特征,Neck網絡中將來自BackBone的中層特征和上級的輸入特征線性上采樣后Concat操作,經過融合層后生成Prediction的上層輸入特征。并將得到的上層輸入特征經過一個CRL模塊后作為下一層Concat操作的輸入之一,此外,上級的輸入特征被再次利用,與Prediction的上層輸入特征一起生成Prediction的中間層輸入特征。然后,中間層的特征再次作為Concat操作的輸入,結合BackBone網絡的輸出,生成Prediction的最下層輸入特征。這種結構的設計,充分利用了來自網絡不同深度的特征信息,將上下文信息(開關位置)和語義信息(說明這是開關)充分融合。

針對Neck網絡的三個輸出,將用于上層預測的特征和來自網絡中間層的特征拼接,再通過CSP和CRL模塊進行特征融合。在Prediction部分,來自Neck的三個輸入將分別通過一個卷積層,生成用于預測的三個特征圖。

2.3 網絡設置

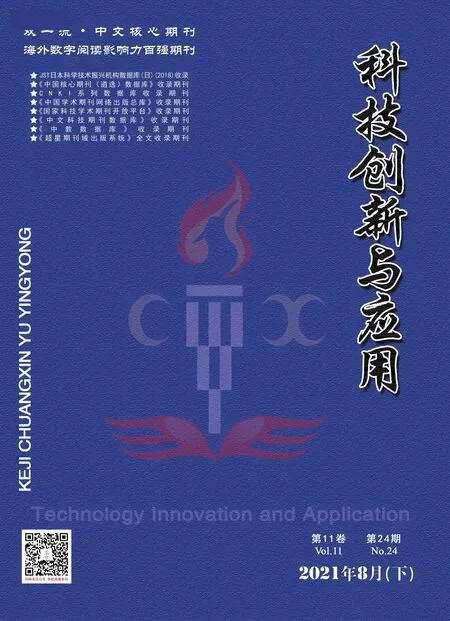

YOLO v5根據網絡深度和寬度的不同可分為四種網絡結構,分別是YOLO v5s、YOLO v5m、YOLO v5l和YOLO v5x。其中通過修改CSP模塊的殘差模塊的個數改變網絡的深度,修改圖1中編號①-⑤模塊中的卷積核個數改變網絡的寬度。具體參數設置如表2、表3所示。

表2 不同模型CSP模塊具體參數設置

表3 不同模型卷積核數具體參數設置

3 實驗結果與分析

3.1 實驗設置

本文所采用的深度學習框架為Pytorch1.5,所有訓練與測試均在單張RTX 3090上進行,所使用的優化算法為Adam,其參數設置為β1=0.9,β2=0.999,學習率設置為0.01,針對四種不同的網絡結構,其訓練大小分別設置為12,6,6,2,訓練周期設置為1000。

3.2 評估指標

為了能夠直觀地展示本文中所用算法的性能,本文將會從以精確度P和召回率R對網絡進行模型評估,反映模型對壓板的誤檢和漏檢。具體定義如下所示:

式(1)中,P為模型的預測精確度,TP為壓板真實狀態為on時,預測結果也為on的樣本數,即為預測正確。FP為壓板真實狀態為off時,預測結果為on的樣本數,即為預測錯誤。FP越大,則預測精度越低。

式(2)中,R為模型的預測召回率,FN為壓板真實狀態為on時,預測結果為off的樣本數,即為預測錯誤。

同時,為了能夠將深度學習算法與傳統算法進行更加全面的比較,本文還引入了漏檢率和推理速度t對算法的性能進行評估。

式(3)中,M為對壓板檢測的漏檢率,MD為壓板開關漏檢數,TD為壓板開關可以被檢測到的個數。

3.3 結果分析與討論

傳統算法對保護壓板的識別過程主要分為以下幾個步驟:閾值分割、圖像二值化、位置檢測(邊緣提取)、狀態識別。如圖3、圖4所示,分別展示了傳統算法對壓板開關的閾值分割和狀態識別結果。由圖3可以看到,閾值分割不能很好地提取灰色開關的有效區域,從而使得該類顏色壓板開關的位置不被獲取,出現大量漏檢,如圖4所示。這種漏檢需要人工復檢才可以對結果進行補充,雖然該種計算機與人工結合的方式高于純人工識別的效率和準確率,但并不符合變電站智能化的要求和發展趨勢。

圖3 傳統算法閾值分割結果

圖4 傳統算法狀態識別結果

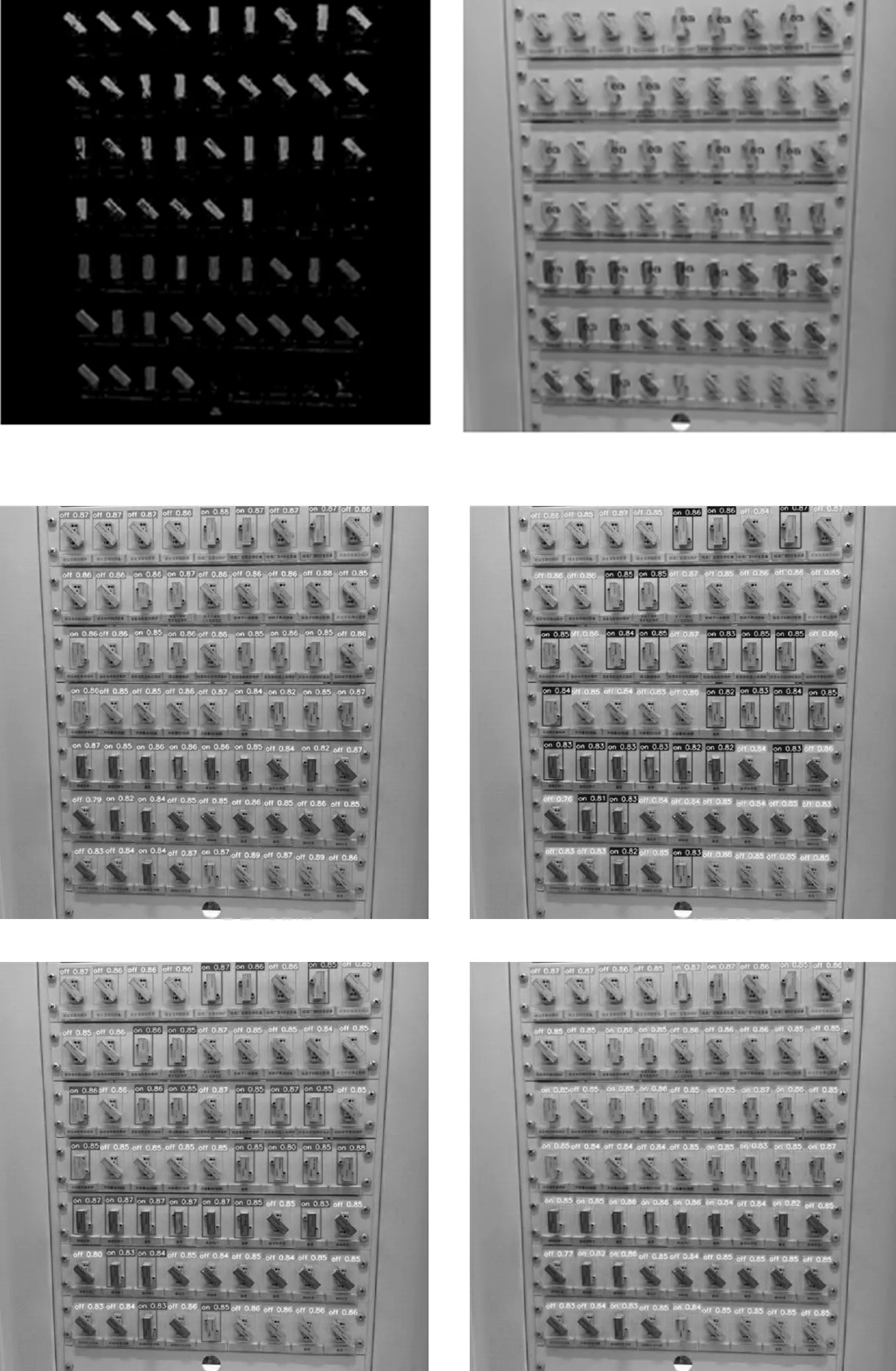

如表4所示,展示了YOLO v5不同網絡結構和傳統算法下的精確度P、召回率R、漏檢率M和推理時間t。隨著網絡深度與寬度的不斷增加,網絡的精確度和召回率也隨之提升,但網絡的計算量大大增加也導致了推理速度的降低,從表中可以看出,YOLO v5x的精確度高達93.63%,遠遠高于傳統算法的87.45%(注意,計算精確度時不考慮漏檢),且其推理時間僅有29ms,低于傳統算法的計算時間,滿足實時性需求。并且,基于深度學習的算法其漏檢率為0,而傳統算法受限于各種條件,漏檢率為12.69%,兩者相比,本文所使用的基于深度學習的算法優勢明顯,更加適合應用到保護壓板位置檢測與狀態識別之中。

表4 不同算法的精確度、召回率、漏檢率和推理時間

圖5從左到右依次為v5s,v5m,v5l,v5x的推理結果,從推理結果可以看出,YOLO v5的所有模型均都可以很好的對壓板的位置做出檢測并預測狀態,相比較于傳統算法不能有效的對前景和背景進行準確分割,基于深度學習的方法可以更多的基于空間特征而非顏色特征對壓板開關的位置進行判斷。從預測的置信率可以看出,在杜絕漏檢的前提下,該類難以識別區域的置信率平均高達85%,與其他易于分割識別區域的置信率不相上下。

圖5 不同網絡結構的推理結果圖

由于不同結構的網絡均可對壓板狀態做出較好識別,在實際應用中,我們可以根據不同場景使用不同級別的檢測網絡。其中v5s模型雖然在準確率上略低于v5x模型,但前者的推理速度僅有后者的37.9%,適用于緊急的巡檢任務中。并且更小的模型更加易于與微型計算機設備的計算能力相匹配,相對于大型網絡而言更有優勢,降低了計算成本,更加易于實現變電站檢測設備的智能化改造和應用。

YOLO v5x模型在推理速度上遠不及YOLO v5s模型,但前者的預測精度卻遠高于后者。雖然部署該類模型在微型計算機上成本偏高,但可以將其部署在數據中心,通過互聯網將數據傳回預測并將結果返回,以滿足對高精度任務的需求。

4 結論

本文利用YOLO v5算法,可快速準確地實現對變電站壓板的檢測和狀態識別,其識別速度可達90fps/s,精度最高可達93.63%,效率和準確率遠遠高于當下通過人工進行校驗讀取。接下來的目標是將算法應用于嵌入式設備中,實現與遠程投退重合閘裝置的聯合運用,以加快實現變電站智能化進程。