淺析三峽樞紐河段航標配布影響因素與優化初步方案

崔冬蕾

摘 要:通過對三峽樞紐河段的船舶航路、氣象水文條件、三峽大壩船閘過閘流量、過三峽船閘的船舶噸位分析等因素進行淺析并形成初步優化后配布方案。

關鍵詞:三峽—葛洲壩;水文條件 ;氣象 ;配布方案

三峽樞紐河段航道是連接長江上游和中游的紐帶,在長江航運中具有特殊的重要意義。為適應轄區航標大型化改造、樞紐通航的高質量發展要求、航道水深提升要求,進一步釋放三峽樞紐航道潛能和優勢,結合長江上游航道及三峽、葛洲壩航道條件,對轄區航標配布影響因素進行分析,形成初步優化后配布方案。

1船舶航路

根據轄區航道條件和船舶航行特點,三峽庫區航道施行船舶定線制規定,船舶航行一般選擇較經濟的航線,即上水船舶走緩流沿岸行駛,下水船舶走主流。交通運輸部在三峽庫區實行了船舶定線制,船舶實行分道航行,即左側為上水航道,右側為下水航道。

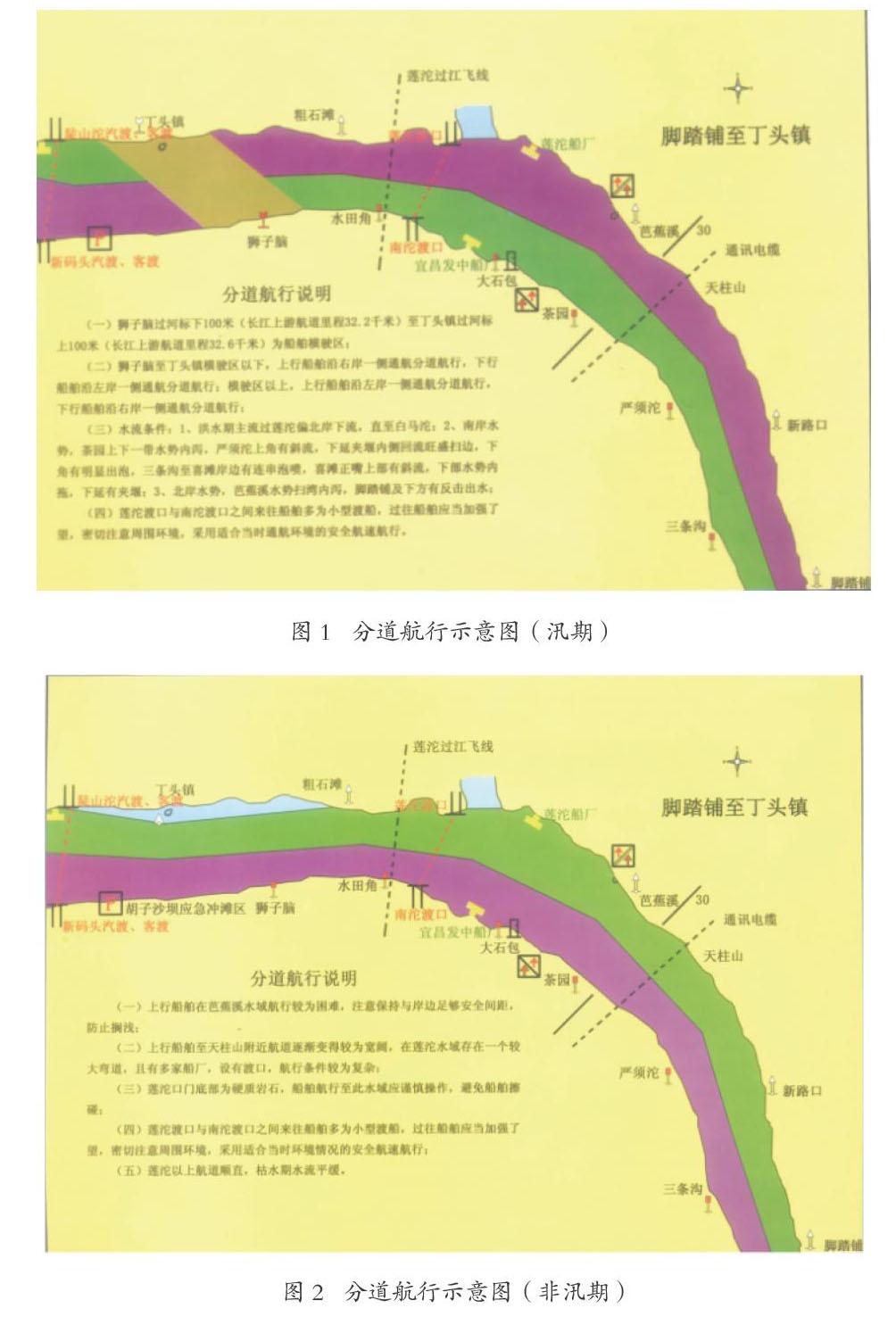

根據兩壩間航道水流條件,為加強兩壩間船舶的通航管理工作,更好地組織各類船舶安全、有序地通過兩壩間水域,目前兩壩間航道船舶航行執行《長江三峽大壩—葛洲壩水域船舶分道航行規則》(長海通航[2008]229號)(中華人民共和國海事局海通航[2008]412號批復),規定如下:

在每年9月30日18:00時以后至次年6月1日18:00時以前的非洪水期航行的船舶,實行各自靠右航行,也就是上行船舶沿左岸一側航行,下行船舶沿右岸一側航行,左、右通航分道以航道中心線為界。

在每年6月1日18:00時至9月30日18:00時的洪水期航行的船舶,實行雙向通航,即船舶在一般航段內應按照規定的航路航行,會遇時應保持安全距離,船舶應在規定的橫駛區內橫駛,橫駛區內控制單向航行,不得交會。

進、出葛洲壩大江上引航道的船舶需主動避讓進、出葛洲壩三江上引航道的船舶。在船舶進出黃柏河時,要從長江溪橋第3孔駛入,從第5孔駛出。由葛洲壩三江上引航道駛入葛洲壩大江航道的船舶,必須上行至母豬嘴以上水域,才可掉頭向下行駛。下行船舶至“巷子口”和出葛洲壩一號船閘的上行船舶駛至向家咀前,應鳴放聲號。

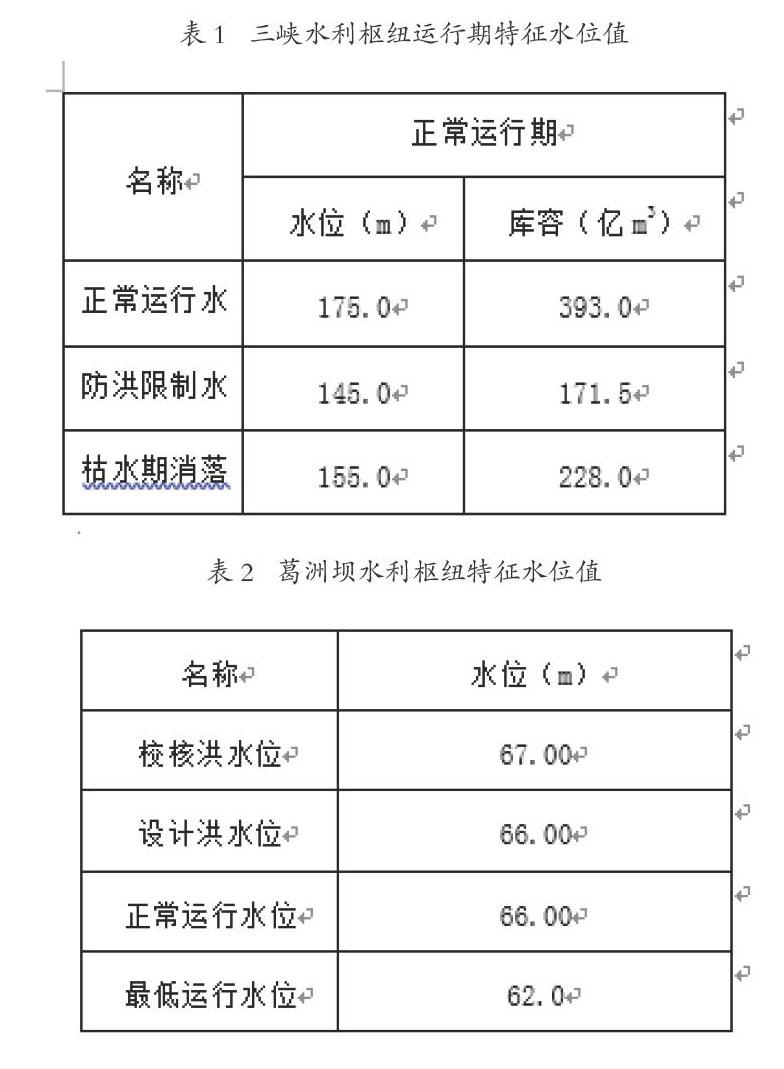

2 水文條件

通航建筑物最大通航流量:三峽船閘最大通航流量(三峽入庫或樞紐下泄)56700m3/s,葛洲壩三江航道最大通航流量為:需要通過三峽船閘的船舶最大通航流量為56700m3/s,只在葛洲壩船閘上下通過的船舶最大通航流量為60000m3/s;葛洲壩大江航道最大通航流量為35000m3/s。

3 氣象條件

年平均溫度:宜昌站多年平均氣溫16.9攝氏度,多年平均最高氣溫(7月下旬)28.9攝氏度,多年平均最低氣溫(1月下旬)4.6攝氏度,極端最高氣溫43.8攝氏度,極端最低氣溫-9.8攝氏度。

年平均降水量:宜昌站多年平均降水量1147mm,主要集中在6—8月,日最大降水量386.0mm,小時最大降水量101.6mm,年內最大連續降雨天數達16天。

三峽宜昌地區全年盛行東南方向風,實測定時最大風速為20.0m/s,實測瞬時最大風速為34.0m/s,多年平均風速約為1.2m/s。

年均霧日數所在季節及最多連續霧日數:三峽河段屬多霧日區.能見度小于1000m時,山區平均霧日1天,年最多霧日為7天,丘陵區平均霧日24天,年最多霧日70天;能見度小于500米時,丘陵區平均霧日8.8天,年最多霧日為22天。霧日多發季節為冬季。

三峽成庫后,庫區水汽蒸發面積擴大,蒸發量增加,川江多霧的特點更加突出;霧區范圍和面積增加,霧的產生和持續時間均具有不確定性,起霧后江面上能見度較差。

4 三峽大壩船閘過閘流量及船舶噸位分析

三峽船閘于2003年6月18日開通,2011年通過量首次突破億噸大關,提前達到了船閘設計標準。近四年,2017年達1.38億噸,2018年達1.42億噸,2019年創歷史最高1.46億噸,2020年通過量仍達到1.37億噸。2003年6月至2020年12月,已安全通過90.51萬艘次船舶、15.42億噸貨物、160.09萬人次旅客,通過量年均增長約11%,樞紐航運效益得到充分發揮。

從通過三峽船閘船舶噸位等級來看,隨著三峽蓄水對庫區航道條件的改善,長江船舶運力出現較快增長,近年來淘汰了一批小噸位非標準化的運力,船舶標準化、大型化、專業化趨勢明顯。對助航設施的明顯性需求增大。

5 標志外形

岸標外形變化:三峽壩區河段背景燈光復雜,船員在夜晚分辨助導航設施困難。依托在三峽船閘上游待閘錨地工程,三峽大壩至廟河段17座桿型岸標全部更換,其中左岸設有15米鋁合金塔型側面岸標12座,右岸設有15米鋁合金塔型側面岸標5座。2020年底,蓮沱航道整治工程岸標工程基本完工,依托該工程,三峽—葛洲壩兩壩間的78座岸標由4.8米玻璃鋼塔標更換為8.5米鋁合金塔標,葛洲壩壩下的15座4.8米玻璃鋼塔標更換為8.5米鋁合金塔標,航標通視效果明顯。

浮標外觀變化:目前三峽河段的浮標均為鐵制燈船,按長度劃分有6.7米,10米,15米三種,使用比較多的為15米燈船,主要的優點是具備極高的穩定性,除非在大流量情況下,否則一般不會有較大波動,由于體積大,安裝燈具、電池時具備充足的操作空間,工作人員的安全性得到一定的保障,體積大也比較醒目,為過往船舶提供了很好的一個位置參考,另外還具備較大的儲存空間,便于放置備用器材,航標通視效果明顯。

6 航標視距和作用距離

按照同側設標間距既滿足白天對標體、頂標形狀和表面色的識別,又能滿足船舶夜間航行對燈光信號識別的需要,同側相鄰兩座航標間距不大于0.8~0.9倍航標設計視距。相鄰兩座浮標和相鄰浮標與岸標的間距按浮標的設計視距計算,相鄰兩座岸標的間距按岸標的設計視距計算。

長江干線航道航標,目前基本采用“夜間航標燈,從一盞航標燈能看到同側的次二盞航標燈”的原則。結合同側設標間距,燈光視距中辨識度最低的白光應在大氣條件0.74時達到3km清晰,光強達到50cd以上。

7 航標配布原則

7.1岸標設置規定

三峽庫區航道:當標位處露出水面的障礙物及岸壁岸咀的水下坡度大于1:6.5且扣除岸標最小安全航行距離后的航道寬度大于或等于標準寬度時配布岸標。所配布的岸標應盡量靠近水邊設置,標位離水沫線處水平距離不超過50米;標志下端離水面垂直距離不超過40米。

兩壩間航道:當標位處露出水面的障礙物及岸壁岸咀的水下坡度大于1:6.5且扣除岸標最小安全航行距離后的航道寬度大于或等于標準寬度時配布岸標。所配布的岸標應盡量靠近水邊設置,標位離水沫線處水平距離不超過20米;岸標下端離水面的垂直高度不應超過15米。當水位變化較大,地形條件適宜時,可適當大于此標準,但標燈應移至恰當的高度。

樞紐航道:要求在船閘引航道上、下導流堤首端各設置示位標一座,標示引航道的進、出口。

7.2浮標設置規定

三峽庫區航道:庫區按船舶定線制規定兩岸一標接一標配布航標。當礙航物上水深等于維護水深加0.5米時配布浮標

兩壩間航道:水位下降過程中,當礙航物上水深等于維護水深加0.5米時配布側面浮標,設置時間只能提前。并根據礙航程度,用一座或幾座側面浮標標示。側面浮標與礙航物的正橫距離不少于10米。

樞紐航道:水位下降過程中,當礙航物上水深等于維護水深加0.5米時配布側面浮標,當實際水深不足時,適當縮窄航寬,以確保維護水深。當岸標處于巖蹦劇烈的區域時,可臨時改設為浮標。

專用標志設置規定:若設置專設航標的位置處于航道邊緣,應選用《國標》中的航行標志設置,以標示航道界限。離航道水域較遠的一般選用《國標》中規定的專用標志設置

8 現有航標配布情況

數量:轄區常年設置航標171座,其中岸標110座,浮標60座,信號標2座,航標年維護57000座天。其中三峽大壩上游庫區航道共設標29座,其中側面岸標設置15座,側面浮標10座,左右通航標1座,專用標2座。升船機上游與三峽船閘共用上游引航道升船機上游與三峽船閘共用上游引航道,并在分叉口位置設置左右通航標一座。左右通航標上游為升船機、三峽船閘共用航道。共設置13座航標,其中側面岸標2座,側面浮標10座,左右通航標1座。三峽升船機下引航道與三峽船閘下游引航道共用進口段,內部又有分汊,而且下引航道狹窄彎曲,在引航道中設置了航標標示航道界限。

共設置22座航標,其中側面岸標15座,側面浮標3座,鳴笛標2座,左右通航標1座,示位標1座。

葛洲壩大江上引航道和三江上引航道共設置17座航標,其中側面岸標11座,側面浮標4座,示位標2座。

自巷子口至三峽船閘引航道間的兩壩間航道共設標65座,其中岸標53座,浮標12座。葛洲壩壩下設示位標1座,側面岸標14座,側面浮標13座。

9 三峽樞紐河段航道航標配布可優化部分

(1)由于存在礙航區域,三峽壩上航道上游里程約56.5km處同時存在“大鷹子石”側面浮標和“大鷹子石”側面岸標,停止使用“大鷹子石”側面岸標,同時為避免給船方造成誤解,需盡快拆除原7.5米桿標。

(2)蘭陵溪至三峽大壩壩前航道未確定航道右側邊線,且僅布設一處“茅坪港”浮標。岸標改浮標不利于船舶進港操作且造成船舶航向交叉,考慮到壩上航道較寬,航寬足夠,同時深水設標難度大,通過發布公告形式劃定航道邊線。

(3)考慮到進入吃水檢測航道對船舶操縱要求較高,建議在上游岸上設置提示牌,提醒過往船舶注意操作,及時采取應對措施。

(4)蓮沱水域目前正在進行航道整治施工,占用了一定航道水域,根據其汛期施工方案,設置臨時專用標,后期需根據航道整治效果,及時更新航標配布。

(5)目前平善壩錨地水域未設置相應錨界標志,錨地與主航道界限不明顯,建議采取有效措施標示出錨地水域,增設“平善壩”錨界標。

(6)兩壩間上游航道里程為“東娃子河”與“三角洞”兩座相鄰的側面岸標間距為3.28km,在目前航標燈燈光亮度下,夜間航行船舶駕引人員觀察出水沫線的難度增大,這使兩座航標助航效能有所降低,增設“上紅溪”側面浮標。

(7)小平善壩水域水面寬度約380米,但該水域存在上行、下行及野人沱沿岸通航帶橫駛過河上行3條航路,且右側布置有小平善壩錨地,占用了一定水域,船舶進出錨地與前述3條航路交叉、會遇安全風險較大,尤其在汛期流量超過25000m3/s時,該水域水流流速達2.79m/s,且流態紊亂,不利于船舶駕引操控,建議汛期流量超過25000m3/s后小平善壩錨地停止使用。

(8)當三峽下泄流量達到35000m3/s時,大沙壩至老虎洞過河區內最大流速達到3.39m/s,接近于急流航段3.5 m/s的標準,建議加強對該水域的現場安全監管,同時盡量不安排下水船與上水過河船在此水域交會。

(9)水文碼頭躉船對兩壩間上游航道里程34.5km的“鋪蓋石”側面岸標有遮擋。停用該岸標,適當位置增設浮標。

參考文獻:

[1]《內河航標技術規范》(JTS/T 181-1-2020).

[2]胡志芳,張義軍.客船通過三峽大壩問題分析及對策研究[J].中國水運,2016,{4}(01):57-58.

[3]謝凱,胡亞安,周豐.提高三峽船閘通過能力的若干措施研究[J].水運工程,2015,{4}(02):83-87.

[4]齊俊麟.三峽—葛洲壩船閘通過能力分析及擴能工程對策[J].船海工程,2019,48(03):169-174.

[5]周建武.提高葛洲壩樞紐船閘通過量的實踐[J].交通企業管理,2015,30(07):15-17.

[6]郭濤.三峽船閘通過能力分析[J].水運工程,2011,{4}(12):112-116.