大型船塢排水系統物理模型試驗及分析

鞏明鑫 霍夢佳 王國亮

摘 要:根據相關理論分析成果,借助于大學科研平臺建立了船塢排水系統的物理模型,針對不同工況進行了多種模型試驗,得到了船塢、泵房、流道及泵管中的流型分布,分析了各工況下的排水系統水力性能,結果表明防渦流裝置可以有效避免渦流的產生,干船塢泵房的設計滿足相關水力要求。本文研究思路及試驗方法對國內外的工程有一定的指導意義。

關鍵詞:物理模型試驗;泵房;船塢;渦流

沙特國王港項目是在建的世界上規模最大的“超級船廠”,項目將新建三座大型船塢。其中2號干船塢基本尺寸為:塢長374m,塢寬90m,塢底高程-10.8m。該船塢的泵房由三個獨立的泵艙組成,容納三臺立式混流泵(EBARA2000VZM),單臺額定容量達37000m?/h。通常情況下,三臺泵的總額定排水量約為111000 m?/h。

為了預測排水管路及泵入口處的流型,本文建立了干船塢排水系統的物理模型(本文僅研究2號船塢DD2),通過試驗觀察干船塢中的自由表面渦流以及泵進水口的流動狀態,檢查泵運行時在流道入口處可觀察到旋渦和氣泡夾帶的所有可能的工作水位,研究模型在幾種定義的工況下的水力性能,試驗將反映干船塢泵房的設計是否滿足ANSI/HI 9.8-2012的水力要求。

1模型設計

建立的模型包括船塢、船塢底部排水流道、泵房和泵管等,通過水箱和循環泵實現水循環。模型中泵房的設計均為封閉式結構,泵房內沒有自由水表面。塢底流道入口橫截面嚴格按照實際干船塢建模,保持入口的形狀和大小,水位和測試流量,在進入泵艙之前水流可以完成很好地發育。船塢及泵房模型實物圖如圖1所示。

船塢試驗旨在檢查干船塢模型在各種工作水位下的流量情況,觀察并記錄船塢中的水位和水面波動,并在水位較低時檢查塢底流道入口處可能出現的旋渦和空氣夾帶[1,2]。

泵房試驗旨在評估泵喉處軸向速度分布的均勻性,研究在試驗過程中,泵艙和泵管中是否產生旋渦,并通過染料的運動觀察泵艙中水流穩定性[3,4]。

1.1 邊界控制和流量控制

模型的流量通過循環泵控制,并由校準的渦輪流量計測量。每個泵管中安裝一個閥門以控制其開閉。干船塢模型通過緩沖壁分為兩部分,緩沖壁低于船塢側壁,但高于最大測試水位。水流首先進入緩沖部分,然后經由緩沖壁流入船塢模型。根據經驗,進水不會在水面產生強烈的波動。

1.2 模型比例

物理模型比例設置為1:16。所有試驗都將在相應實際條件對應的Froude數下進行[5,6]。

1.3 觀察和測試方法

為便于觀測,從干船塢到泵房的流動采用染料進行可視化,在泵喇叭口下方設置皮托管,皮托管可以45°徑向轉動以測量多個點的速度分布。泵吸入管中設置旋度計,以檢測管路中水流所具有的旋轉角速度。旋度計裝有4片平直葉片組成的螺旋槳,葉片末端到末端的直徑為管道直徑的75%,在流動方向上的長度為管道直徑的60%,旋度計的螺旋槳在軸向速度的作用下不會轉動,但可在切向流速的作用下旋轉。

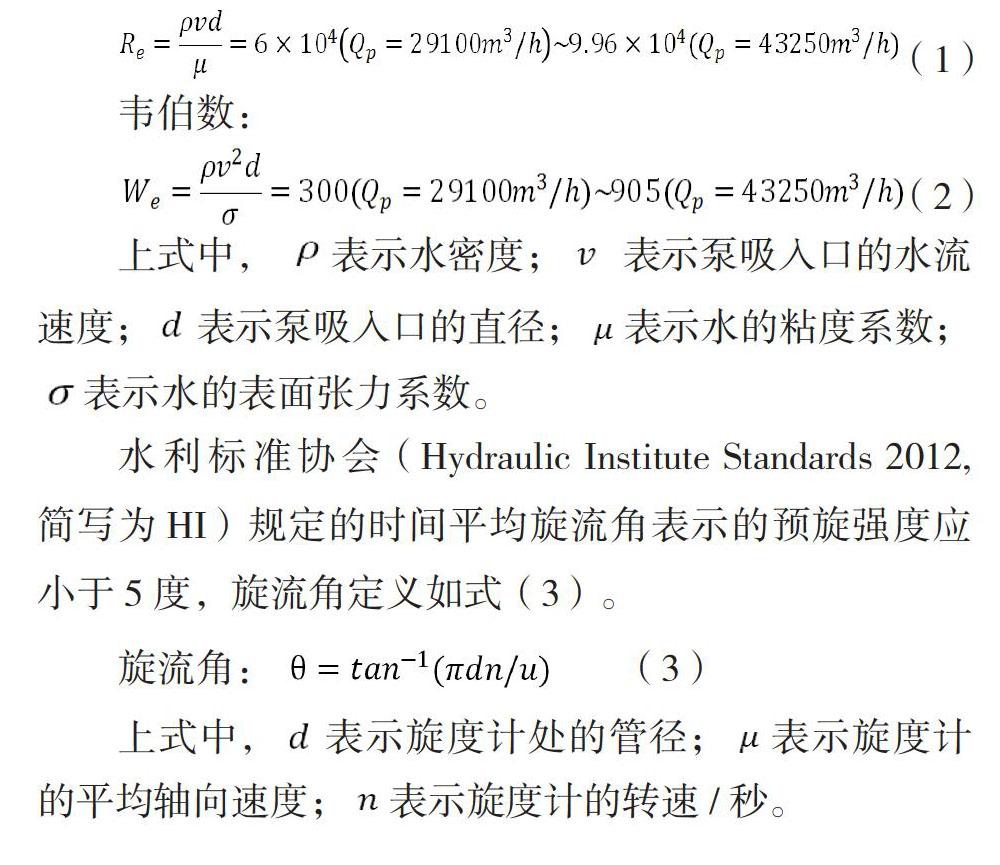

水利標準協會(Hydraulic Institute Standards 2012, 簡寫為HI)規定的時間平均旋流角表示的預旋強度應小于5度,旋流角定義如式(3)。

2設計方案

2.1 物理模型方案

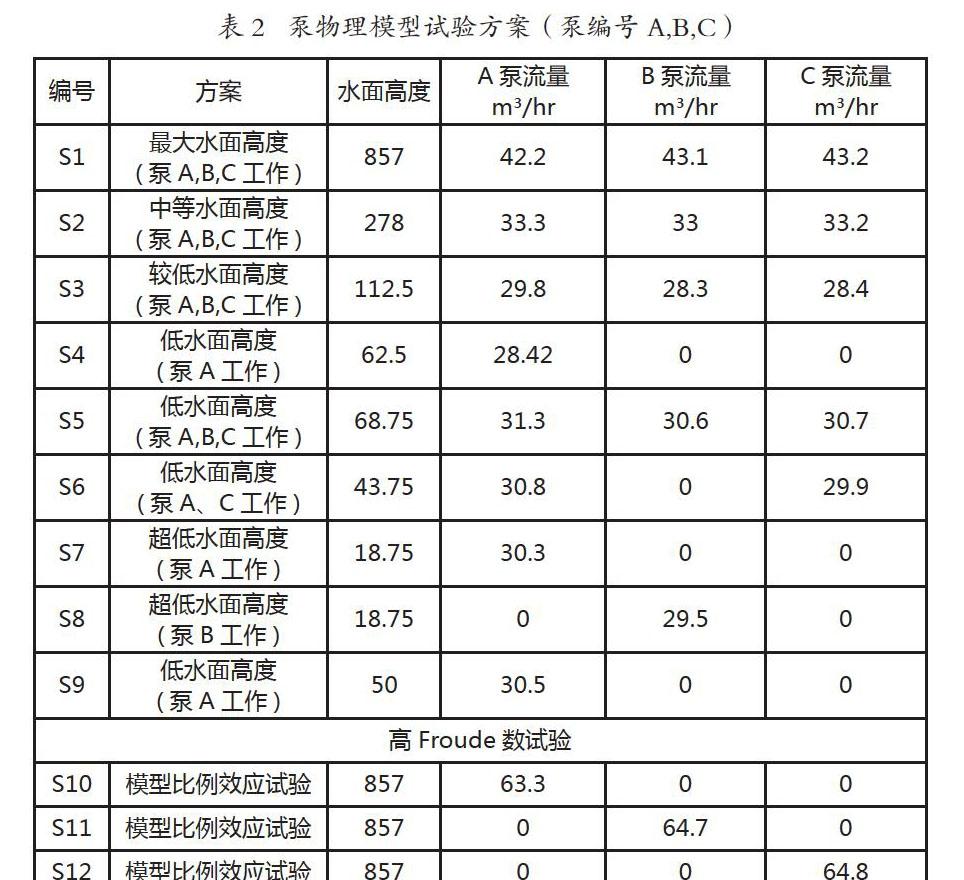

針對2號船塢泵房物理模型,編制了試驗方案如下表2所示:

2.2驗收標準

除了選擇用于構建模型的合適比例之外,還需要制定預設的驗收標準以評估模型性能。驗收標準采用HI制定的標準:

(1)HI規定,進入泵的任何旋渦強度都必須小于染料中心旋渦強度,不能出現水下空氣核心的旋渦,水面染料核心的旋渦和水下染料核心的旋渦出現的時間不能超過試驗總時間的10%;

(2)泵葉輪位置處的旋流角不得超過5°;

(3)泵喉處的時間平均速度不應偏離橫截面平均速度的10%;

(4)根據渦流的嚴重程度將其分為6個等級,其中1級最輕,6級最嚴重。前四級比較常見,一般不會對泵產生影響;5級和6級強度的旋渦會將空氣吸入泵中,從而對泵體產生嚴重破壞。根據HI規定,可接受的渦流等級不應大于1級。

3結果分析

3.1 船塢中的流動狀態

船塢試驗旨在檢查干船塢模型在各種工作水位下的流量條件。當水面處于低水位時,記錄下塢底排水流道入口處可能出現的旋渦和空氣夾帶。在試驗過程中,干船塢中的水位不斷降低。

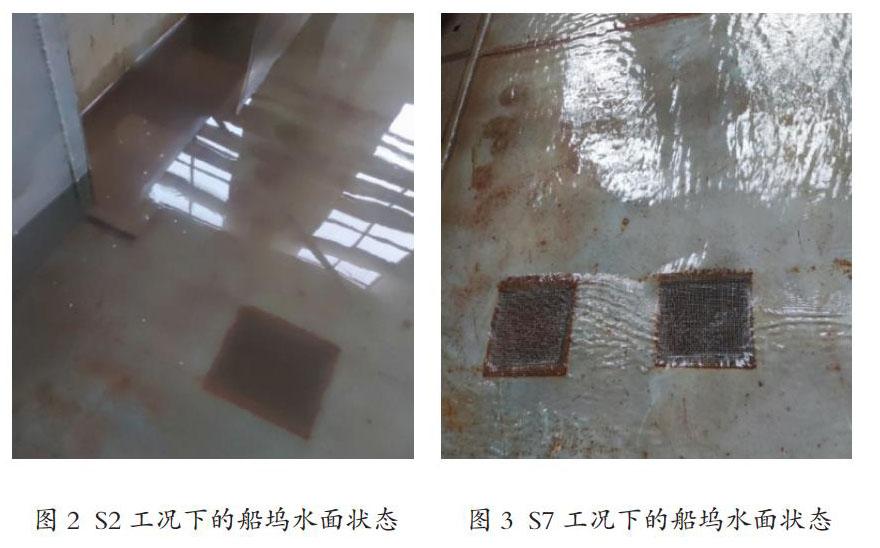

在每種水位條件下,觀察船塢和排水流道入口處的水流狀態。下圖2~3顯示了幾個重要的模型場景。

圖2~3表明,在所有試驗水位下,船塢內水面波動均很小,最大波動幅度約為5mm。當水面處于低水位時,排水流道入口出現渦流但未發現空氣夾帶。當干船塢中水位極低時,流道內無法完全充滿水。

3.2泵房中的流動狀態

泵房試驗旨在測量泵喉處的軸向速度分布,并檢查在所有試驗過程中,泵艙和泵管中是否發生渦流。在試驗中,使用染料觀察從排水流道到泵艙,直至泵管中的水流情況,使用安裝在泵管中的旋度計測量泵管中的旋流角。主要流動狀態如圖4~5所示。

由圖4、圖5可以看出,從排水流道到泵艙,再到泵管的流動是均勻、穩定的,未觀察到強烈的回流和旋渦;在防渦流裝置的作用下,在泵喇叭口下方未觀察到大于ANSI / HI 9.8-2012標準中定義的類型2的內部渦流。

由上表可以看出:泵管中的預旋流很小,在所有試驗結果中,計算的旋流角均未超過ANSI / HI9.8-2012標準中定義的閾值(5°)。泵喉部的軸向流速分布均勻,最大偏差不大于5%,完全符合標準的要求。

4結論

本文建立了船塢排水系統物理模型,根據試驗方案研究了多種工況下船塢及泵房中的流型及水面穩定性,得到了以下結論:

(1)在船塢試驗中,對于所有試驗水位,干船塢模型中水面均保持穩定,未出現較明顯的水流波動;在塢底排水流道入口附近產生的輕微渦流中,未發現空氣卷入流道中,即渦流等級小于1;

(2)在泵房試驗中,從排水流道到泵管的流量分布是均勻、穩定的;在防渦流裝置的作用下,對于大多數試驗工況,泵喇叭口下方未觀察到內部渦流;泵管內的流型通常是均勻穩定的,未觀察到明顯的渦流。

干船塢排水系統物理模型試驗是檢驗和優化泵裝置、排水流道等水力性能的重要手段。本文通過對沙特國王港項目的干船塢及泵房物理模型試驗分析,得到了各操作工況下排水系統的流型及速度分布等,驗證了防渦流裝置的有效性及必要性。本文采用的模型設置、研究方法及思路將對國內外的工程有一定的指導意義。

參考文獻:

[1]陳方旎, 沈穎, 白玉川. 水泵站進水池物理模型試驗研究[J]. 水資源與水工程學報, 2013(02):155-159.

[2]王晏, 張碩, 王如華. 數值模擬和物理模型試驗交互優化節地型輸水泵站[J]. 中國給水排水, 2014, 030(013):54-57.

[3]葛強, 陳松山, 施偉,等. 船塢泵站泵裝置模型優化試驗研究[J]. 河海大學學報(自然科學版), 2005, 33(003):327-330.

[4]李禮. 火電廠循環水泵站進水流道模型試驗與三維數值模擬[D]. 西北農林科技大學, 2011.

[5]彭大田. 船塢排水泵站進水系統水力特性研究[D]. 揚州大學, 2007.

[6]吉紅香, 邱靜, 林美蘭,等. 某核電廠一期工程循環水泵房進水流道物理模型試驗研究[J]. 廣東水利水電, 2010(10):20-23.