黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理可持續(xù)發(fā)展策略

陶相婉,邵宇婷,劉廣奇,黃 悅,王洪臣,祝 成

(1. 中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院,北京 100037;2. 中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院,北京 100872;3. 中規(guī)院〈北京〉規(guī)劃設(shè)計有限公司,北京 100044)

黃河是中華民族的母親河,黃河流域在我國生態(tài)安全和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)全局中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位[1]。加強黃河流域城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),是深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)、推進黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。目前,城鎮(zhèn)污水處理補短板、提質(zhì)增效等方面研究多集中于城市和縣城[2-5],建制鎮(zhèn)是連接城市、輻射鄉(xiāng)村的重要節(jié)點,亟待進一步聚焦建制鎮(zhèn)污水處理現(xiàn)狀特征,突出問題導(dǎo)向,堅持系統(tǒng)觀念,科學(xué)推進設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)運行。因此,本文從動態(tài)發(fā)展的視角分析了黃河流域9省(區(qū))建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀,并對部分建制鎮(zhèn)設(shè)施實際運行情況進行實地調(diào)研,科學(xué)研判現(xiàn)存問題及主要原因,為提升黃河流域建制鎮(zhèn)污水收集處理水平提出措施建議。

1 現(xiàn)狀和特征

1.1 污水處理規(guī)模

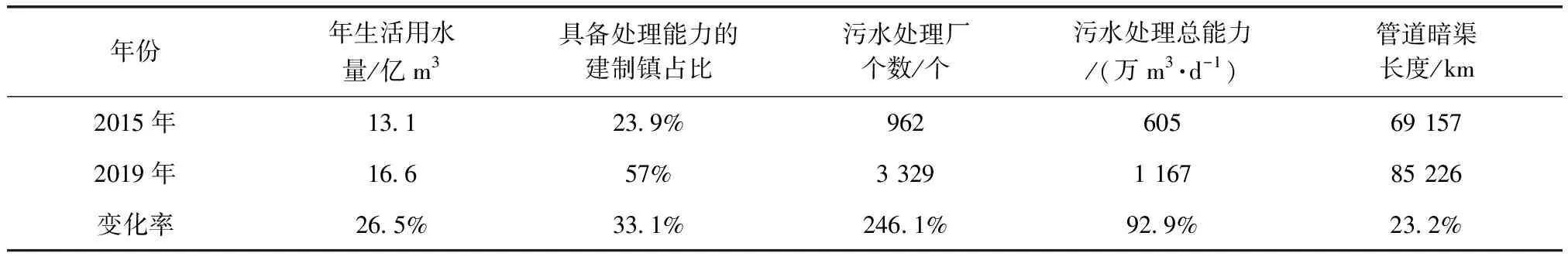

截至2019年底,沿黃9省(區(qū))共有建制鎮(zhèn)6 683個,建成區(qū)常住人口0.51億,供水普及率為87.62%[6]。“十三五”期間,在西部大開發(fā)、中部崛起、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略引導(dǎo)下,黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)快速推進。污水處理廠個數(shù)、對生活污水處理的建制鎮(zhèn)比例、污水處理總能力等較2015年大幅提升(表1)。

表1 黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理基本情況Tab.1 Current Situation of Wastewater Treatment in Administrative Towns in Yellow River Basin

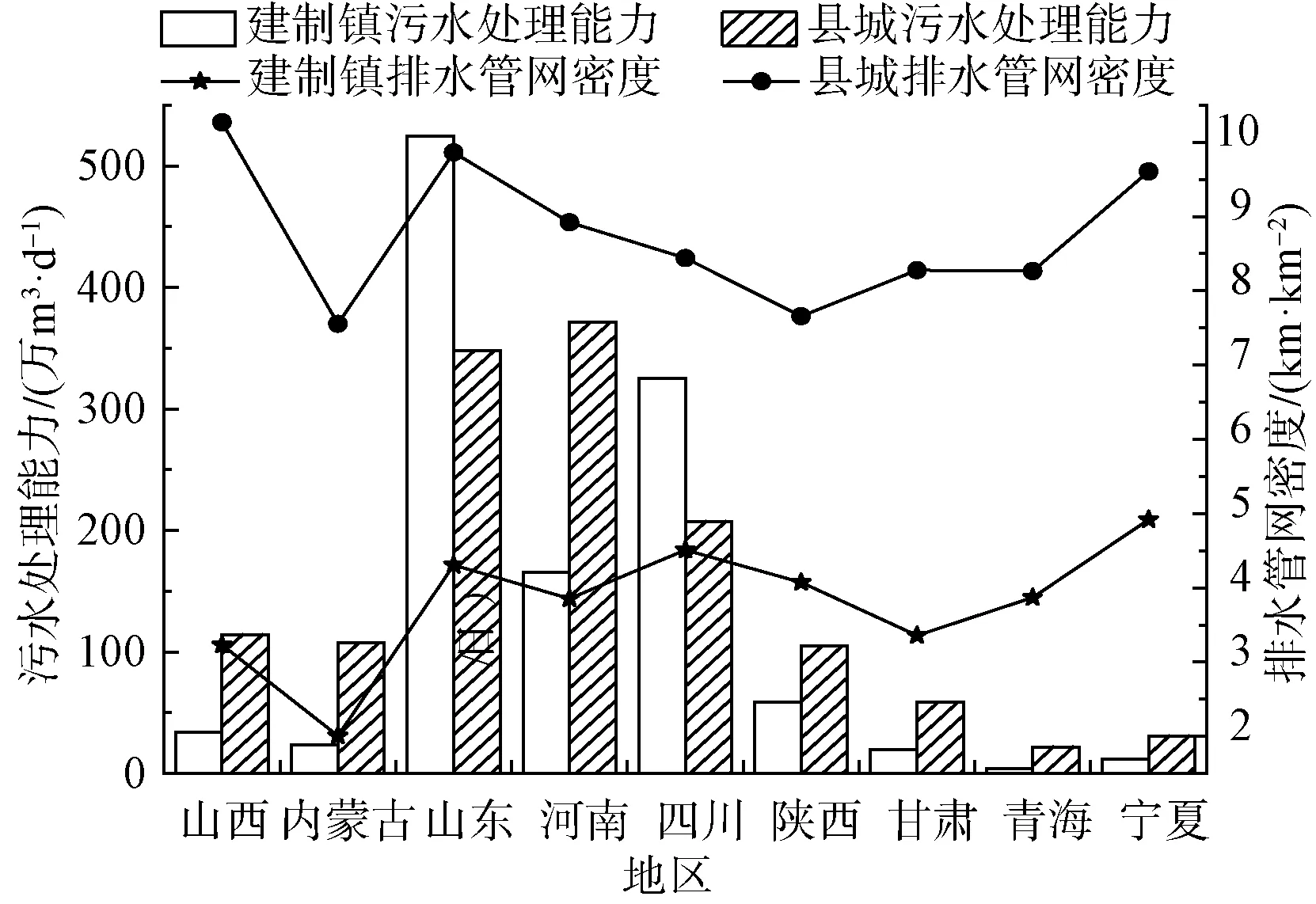

隨著我國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展,建制鎮(zhèn)污水排放量逐年增加,雖然遠小于城市污水排放量,但已接近縣城污水排放規(guī)模[7]。然而,與流域內(nèi)縣城相比,黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理短板明顯(圖1)。2019年,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)污水處理和管網(wǎng)建設(shè)投資僅占建制鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施總投資的16.3%,僅為縣城的60%[6]。截至2019年底,沿黃9省(區(qū))約40%的建制鎮(zhèn)不具備污水處理能力,其中,黃河上、中游地區(qū),青海、內(nèi)蒙古、山西等省(區(qū))對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)不足30%。設(shè)施總量不足,仍是黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理的突出特征。

圖1 2019年黃河流域縣城和建制鎮(zhèn)污水處理能力Fig.1 Wastewater Treatment Capacity in Counties and Towns in Yellow River Basin in 2019

1.2 設(shè)施分布

受上、中、下游自然地理條件、經(jīng)濟發(fā)展水平、治理需求和財政能力等差異影響,黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)等設(shè)施分布具有不均衡性。

1.2.1 已建污水處理設(shè)施分布

在設(shè)施數(shù)量分布方面,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)污水處理廠平均分布密度為0.53個/(萬人)[6],低于全國平均水平,最高為四川[1.37個/(萬人)],最低為青海[0.09個/(萬人)];在處理能力建設(shè)方面,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)人均污水處理能力為159.5 L/(人·d),遠低于全國建制鎮(zhèn)平均水平[238 L/(人·d)],最高為山東[314.1 L/(人·d)],最低為甘肅[77.1 L/(人·d)],不足全國平均水平的1/3。建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施數(shù)量和能力分布存在十分明顯的地區(qū)差異性,中、下游地區(qū)優(yōu)于上游地區(qū)(圖2)。

圖2 2019年黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施分布Fig.2 Distribution of Wastewater Treatment Facilities in Administrative Towns in Yellow River Basin in 2019

1.2.2 已建排水管道暗渠分布

在設(shè)施總量方面,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)排水管道和暗渠總長度位居前3的是山東、河南、四川,均為黃河流域經(jīng)濟發(fā)展水平相對較好的省份。2019年,全國建制鎮(zhèn)排水管道暗渠密度為6.95 km/km2[6],黃河流域僅4省超過全國平均水平(圖3)。流域內(nèi)9省(區(qū))排水管道暗渠密度排序與人均污水處理能力排序差距較大,說明污水收集設(shè)施與處理設(shè)施建設(shè)不匹配現(xiàn)象突出。

圖3 2019年黃河流域建制鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)Fig.3 Construction of Drainage Network in Yellow River Basin in 2019

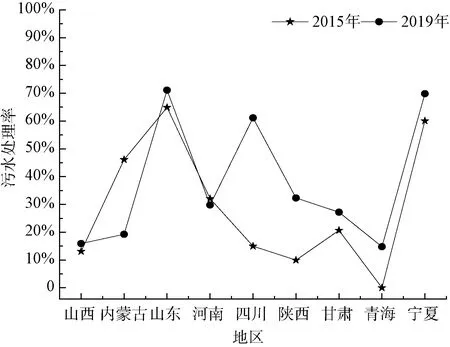

1.3 污水處理成效

近年來,黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理規(guī)模顯著增長,但污水收集處理效率普遍不高。2019年,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)污水處理率僅為47.8%[6],同期全國建制鎮(zhèn)污水處理率為54.4%、縣城為93.5%、城市為96.8%。2015年—2019年,除個別省份外,各省(區(qū))建制鎮(zhèn)污水處理率增幅不大(圖4)。污染物不能被有效收集處理,對黃河流域生態(tài)環(huán)境保護造成較大壓力。

圖4 2015年、2019年黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理率Fig.4 Treatment Rates of Domestic Wastewater in Administrative Towns in Yellow River Basin in 2015 and 2019

2 突出問題

基于黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理現(xiàn)狀和特征分析,本研究結(jié)合自然地理條件和區(qū)域水環(huán)境狀況,選取34個建制鎮(zhèn),圍繞污水收集和處理設(shè)施建設(shè)水平、運行效果、投資和成本等方面,開展實地調(diào)研。其中,上游地區(qū)8個鎮(zhèn),中游地區(qū)11個鎮(zhèn),下游地區(qū)15個鎮(zhèn)(圖5)。以總體分析與現(xiàn)場調(diào)研相結(jié)合方式,進一步識別黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理的問題和難點。

2.1 盲目建設(shè)問題頻現(xiàn)

2.1.1 缺乏系統(tǒng)規(guī)劃

調(diào)研發(fā)現(xiàn),在近年多重政策利好形勢下,不少建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)盲目貪大,設(shè)計污水處理能力和空間格局、產(chǎn)業(yè)布局脫節(jié),造成能力閑置和資源浪費[8]。例如:黃河下游某建制鎮(zhèn),污水處理廠設(shè)計規(guī)模為2萬m3/d,但實際人口增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠低于預(yù)期,運行規(guī)模不足0.2萬m3/d;黃河中游某建制鎮(zhèn),常住人口約7.3萬,污水處理廠設(shè)計規(guī)模為6萬m3/d,超過實際需求3~4倍。

2.1.2 工藝選擇慣性復(fù)制

目前,黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理工藝以活性污泥法為主,占80%以上。調(diào)研發(fā)現(xiàn),設(shè)施工藝選擇具有較強的慣性復(fù)制特點。黃河上、中、下游自然地理條件差異性大,尤其是上游高海拔地區(qū),更需要強化工藝的適用性,不能簡單套用常用工藝。黃河上游某建制鎮(zhèn),采用AAO處理工藝,低溫高寒缺氧氣候嚴(yán)重影響污水處理系統(tǒng)中微生物的活性,已建污水處理設(shè)施無法正常有效運行。黃河下游某縣,整體推進建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),同批建設(shè)多個污水處理廠,均采用AO處理工藝。其中,某建制鎮(zhèn)建有多家化工、印染等企業(yè),污水處理廠同步處理達標(biāo)排放的工業(yè)廢水和收集的生活污水,進水成分復(fù)雜,現(xiàn)狀工藝難以滿足同步脫氮除磷需求,不能確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)。

2.1.3 排放標(biāo)準(zhǔn)“一刀切”

提供出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的受調(diào)研建制鎮(zhèn)中,80%以上執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn),僅2個鎮(zhèn)執(zhí)行一級B排放標(biāo)準(zhǔn),4個鎮(zhèn)執(zhí)行二級排放標(biāo)準(zhǔn)。此外,個別建制鎮(zhèn)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)IV類水標(biāo)準(zhǔn)。總體而言,鎮(zhèn)級污水廠執(zhí)行GB 18918—2002一級A標(biāo)準(zhǔn)居多,普遍存在“一刀切”現(xiàn)象,個別建制鎮(zhèn)要求污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)和地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌,從經(jīng)濟條件和技術(shù)水平來看有待進一步研究。

2.2 管網(wǎng)建設(shè)短板明顯

2.2.1 “重水廠輕管網(wǎng)”意識嚴(yán)重

建制鎮(zhèn)低層獨院住宅居多,污水源頭較分散,收集難度大[9],需要建設(shè)較長的支狀管線,并提高敷設(shè)密度。但是,受認識不足、資金缺乏等因素影響,大部分建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)“重廠輕網(wǎng)”,優(yōu)先建設(shè)污水集中處理設(shè)施,導(dǎo)致收集管網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后,存在大量污水收集空白區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,2019年,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)排水管道暗渠密度遠低于當(dāng)?shù)爻鞘泻涂h城水平,比長江經(jīng)濟帶建制鎮(zhèn)低13%(圖6)。

圖6 2019年排水管道暗渠密度Fig.6 Density of Drainage Pipelines and Channels Network in 2019

2.2.2 投資強度亟待提升

污水處理設(shè)施建設(shè)中,管網(wǎng)建設(shè)投資一般為處理廠建設(shè)投資的3倍左右[7]。2019年,沿黃9省(區(qū))建制鎮(zhèn)排水設(shè)施建設(shè)投資為82.5億元[6],其中,管網(wǎng)建設(shè)投資為29億元,僅為污水處理廠建設(shè)投資的54.3%,管網(wǎng)建設(shè)存在較大的資金缺口(圖 7)。在建制鎮(zhèn)建設(shè)資金來源中,中央、省級和市縣財政資金投入超過一半,融資方式單一、資金投入不足是造成管網(wǎng)建設(shè)滯后的關(guān)鍵因素。

2.2.3 污水處理廠運行效率低

(1)運行負荷普遍偏低

污水管網(wǎng)的建設(shè)完備程度是決定生活污水能否有效收集的關(guān)鍵因素。污水管網(wǎng)建設(shè)與處理設(shè)施規(guī)模不匹配,直接影響污水收集量和污染物收集率。調(diào)研發(fā)現(xiàn),調(diào)研鎮(zhèn)中1/3以上的污水處理廠運行負荷不足50%(圖8),黃河中游某建制鎮(zhèn)污水廠運行負荷率僅為6%。

圖8 黃河流域部分調(diào)研鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運行狀況Fig.8 Operation of Wastewater Treatment Facilities in Some Surveyed Towns

(2)污水處理廠進水可生化降解有機物濃度低

部分建制鎮(zhèn)污水處理廠進水CODCr高于600 mg/L,均為同步處理工業(yè)廢水和生活污水的處理廠,但該類型污水可生化性差,難降解有機物成分較多,影響脫氮除磷效果。只處理生活污水的處理廠,通常進水CODCr不足100 mg/L。

2.3 重建設(shè)輕管理

2.3.1 缺乏專業(yè)運維

調(diào)研發(fā)現(xiàn),黃河流域超過60%的建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施不具備遠程監(jiān)控運行能力,絕大多數(shù)污水處理設(shè)施存在專業(yè)維護不到位、技術(shù)人員配備不足、運行管理粗放等問題,致使故障多發(fā),難以保障設(shè)施穩(wěn)定運行。同時,不少設(shè)施未安裝在線監(jiān)測設(shè)備,日常監(jiān)管真空,難以確保穩(wěn)定達標(biāo)排放。

2.3.2 運行難以持續(xù)

據(jù)了解,黃河流域建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運行費用大部分依靠地方財政,由于運行成本相對較高,收益性差,社會資本投入意愿不強。單個污水處理廠設(shè)施規(guī)模小、運行負荷低,難以形成規(guī)模效應(yīng),且由于處理廠進水COD低,部分設(shè)施需外加碳源和藥物,增加運行成本。同時,受到諸如間歇供水、供水無法計量、用戶支付意愿不足等現(xiàn)實因素影響,多數(shù)建制鎮(zhèn)難以按時收繳污水處理費[10]。據(jù)調(diào)研,已投入運行的污水處理設(shè)施t水平均處理成本一般為2~4元/m3,是城市污水處理廠的3~5倍[5]。黃河上游某建制鎮(zhèn),屬于剛脫貧的欠發(fā)達地區(qū),新建污水處理廠規(guī)模為0.5萬m3/d,投資為6 530萬元,污水處理成本達6元/m3,財政每年需補貼運行費用為160多萬元。

3 建議

3.1 科學(xué)規(guī)劃布局,強化技術(shù)支撐

進一步強化頂層設(shè)計。國家層面出臺黃河流域城鎮(zhèn)污水處理實施方案,完善由城市向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸覆蓋的污水處理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。省級部署、市縣負責(zé),按照“城旁接管、就近聯(lián)建、獨建補全”原則,統(tǒng)籌考慮周邊市縣或相鄰村鎮(zhèn),研判把握本地城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢,合理布局建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施,核定設(shè)計處理規(guī)模。同時,結(jié)合污水處理設(shè)施布局,實施“以用促治”,推進黃河流域污水資源化利用。

科學(xué)選擇處理工藝、處理模式和處理水平。積極探索適合本地特點的低成本、低能耗、易維護、高效率的污水處理技術(shù)[11]。上游高海拔地區(qū)選取適用于低溫高寒缺氧氣候的污水處理工藝和處理模式。以黃河干流和汾河、渭河、湟水河、涑水河等支流為重點,推進建制鎮(zhèn)污水處理能力全覆蓋和差別化精準(zhǔn)提標(biāo),其他地區(qū)科學(xué)合理確定排放標(biāo)準(zhǔn),不搞“一刀切”。人口少、相對分散、短期內(nèi)集中處理設(shè)施難以覆蓋的地區(qū),合理建設(shè)分布式、小型化污水處理設(shè)施。

3.2 提高資金效益,重點關(guān)注管網(wǎng)建設(shè)

加快黃河流域建制鎮(zhèn)配套管網(wǎng)建設(shè),確保污水收集管網(wǎng)與處理設(shè)施同步設(shè)計、同步建設(shè)、同步使用,并注重推動支線管網(wǎng)和出戶管的連接建設(shè)。加大對黃河流域污水處理配套管網(wǎng)的投資力度,加強管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)全過程質(zhì)量管控,同步實施污水管網(wǎng)修復(fù)更新。以黃河干流和汾河、渭河、湟水河、涑水河等支流沿線建制鎮(zhèn)為重點,推動污水管網(wǎng)排查,推進管網(wǎng)混接、錯接、漏接改造,有效提升污水收集率,提高污水處理設(shè)施運行負荷。建制鎮(zhèn)污泥處置宜與縣城統(tǒng)籌考慮,或與臨近市縣聯(lián)合處置。

3.3 強化運行維護,提升市場化水平

推行建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施常態(tài)化、專業(yè)化運行維護。建立立足本地、人員穩(wěn)定的專業(yè)化隊伍,嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額實施運行維護。鼓勵通過市場化競爭方式選擇運行維護主體,堅持系統(tǒng)觀念,推行污水“廠-網(wǎng)-河(湖)”一體化運行維護。鼓勵以市縣為主體,構(gòu)建覆蓋建制鎮(zhèn)的污水治理信息管理平臺,實現(xiàn)信息化、智慧化管理,提高運營管理效率。

推動社會資本參與,完善費用收繳機制。建立整縣推進機制,鼓勵綜合打包區(qū)域內(nèi)不同規(guī)模、不同盈利水平項目,授予特許經(jīng)營權(quán)。規(guī)范有序地推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,引導(dǎo)社會資本積極參與建設(shè)運營[12-13]。根據(jù)當(dāng)?shù)毓┧⒇斦杖搿⒕用裆钏降惹闆r,健全建制鎮(zhèn)污水處理費用有效收繳機制,分步實施,逐步到位。

4 小結(jié)

當(dāng)前,應(yīng)緊緊抓住生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵期、提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品的攻堅期、有條件有能力解決生態(tài)環(huán)境突出問題的窗口期,立足服務(wù)民生,加快補齊黃河流域建制鎮(zhèn)污水收集處理設(shè)施短板,重點加強體制建設(shè),扎實推進污水處理設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)和高水平運維,推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展。