借助直角玻璃管開發化學實驗的嘗試

甘磊 李德前 張羿 李為才

摘要:借助直角玻璃管和某些常規儀器,設計并開發了混合物性質、生成白煙、氫氣性質等化學實驗。新開發的實驗設計新穎、裝置簡約、操作方便、現象明顯、結論可靠,取得了良好的教學效果。

關鍵詞:直角玻璃管; 實驗設計; 混合物性質; 生成白煙; 氫氣性質

文章編號:1005-6629(2021)08-0068-04

中圖分類號:G633.8

文獻標識碼:B

直角玻璃管是徐州市李德前化學名師工作室研發的一種小而美的簡單儀器[1~3],它既可以自行加工成型,也可以通過淘寶網店定制。最近我們借助直角玻璃管又開發出多個化學實驗,將其應用于實驗教學取得了很好的教學效果。

1 混合物性質實驗

“混合物”是初中化學啟蒙階段學習的基本概念[4,5],初中化學教科書一直都是通過文字介紹混合物的特性:“組成混合物的各種成分之間沒有發生化學反應,它們各自保持著原來的性質”。這段看似簡單的語言表述,對剛接觸化學的學生來說還是較為抽象的。

為了增強教學的直觀性,幫助學生認識混合物的特性,我們借助直角玻璃管設計了混合物的性質實驗。

1.1 實驗用品

10mm×80mm×80mm的直角玻璃管、鐵架臺、火柴、脫脂棉、蒸發皿、濕抹布;70%的酒精溶液、無水硫酸銅等

1.2 實驗裝置

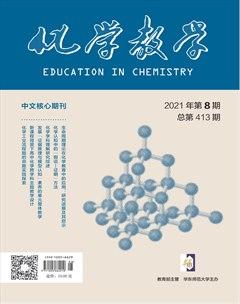

新設計的實驗裝置如圖1、圖2所示(夾持裝置略)。

1.3 實驗步驟

(1) 取一根10mm×80mm×80mm的直角玻璃管,先向彎曲部位的玻璃管內塞入少許脫脂棉,再向棉花上方加入足量的無水硫酸銅,然后將直角玻璃管固定在鐵架臺上,保持一個支管豎直、一個支管水平,如圖1所示。

(2) 從直角玻璃管的豎直支管口注入6mL左右的70%酒精溶液,立即觀察到無水硫酸銅變為藍色。該實驗現象說明,在酒精與水組成的混合物中,水的化學性質沒有改變。再劃燃火柴,點燃從水平支管口流入蒸發皿內的無色液體,觀察到無色液體燃燒,產生藍色火焰;該實驗現象說明,在酒精與水的混合物中,酒精的化學性質沒有改變。

(3) 實驗結束,整理實驗用品,引導學生完成實驗報告。

1.4 幾點說明

(1) 考慮到酒精是易燃易爆物,因此取用的酒精溶液不要過多(6mL左右即可);為了確保從水平支管里流出來的是較濃酒精,取用的無水硫酸銅量大約3g左右。

(2) 在直角玻璃管水平支管口處點燃酒精也可以,但要小心酒精燃燒時可能發生的爆鳴現象。

(3) 也可用氧氣和二氧化碳的混合氣代替酒精溶液,并按圖2所示裝置進行實驗。需要注意的是,混合氣中氧氣濃度不能低于36%、二氧化碳濃度不能低于1%,這樣才能確保澄清石灰水變渾濁、帶火星木條復燃。

2 生成白煙實驗

中學化學教科書為了說明微粒的運動性,大都安排了濃鹽酸與濃氨水生成白煙的實驗。有的教科書是借助兩根分別蘸有濃鹽酸、濃氨水的玻璃棒在空氣中相互靠近而出現白煙[6],這樣設計直觀性雖強但實驗過程污染環境。還有的教科書是在封閉的直形玻璃管兩端分別放置濃鹽酸、濃氨水而出現白煙[7],這樣的改進對環境友好但實驗的觀賞性不強。

在教學中借助直角玻璃管改進這個實驗,不僅環保,而且通過變式操作增強了實驗的趣味性,還能啟迪思維。

2.1 實驗用品

15mm×150mm×150mm的直角玻璃管、橡皮塞(或橡皮泥)、脫脂棉;濃氨水(14mol/L)、濃鹽酸(12mol/L)等

2.2 實驗裝置

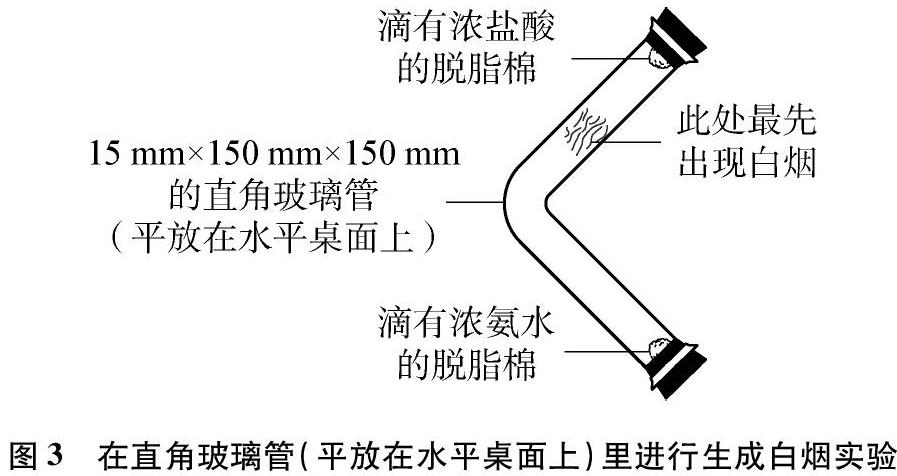

新設計的實驗裝置如圖3、圖4所示(夾持裝置略)。

2.3 實驗步驟

(1) 取一根15mm×150mm×150mm的直角玻璃管,將其平放在水平桌面上。

(2) 找兩個大小合適的橡皮塞,借助大頭針在橡皮塞反面固定少許脫脂棉,再往兩團脫脂棉上分別滴加14滴濃鹽酸、12滴濃氨水,然后同時將兩個橡皮塞分別塞到直角玻璃管的兩個支管口上。

(3) 大約25s后可觀察到,在放有濃鹽酸的支管的中部最先出現白煙(即白煙在靠近濃鹽酸的一端最先出現,如圖3所示)。大約10min,整個直角玻璃管內充滿了白煙(有關的化學方程式是NH3+HClNH4Cl)。若手摸玻璃管會感覺發熱,稍后玻璃管內壁附有白色小顆粒。上述實驗現象說明,氯化氫與氨氣反應生成細小的白色固體并放出熱量,氨分子、氯化氫分子都在不停地運動,而且氨分子運動速率明顯大于氯化氫分子運動速率。進而說明,在相同條件下分子的質量越小其運動速率越快,反之亦然。

(4) 再取一根15mm×150mm×150mm的直角玻璃管,使其直角向下固定在鐵架臺上。在兩個橡皮塞反面的脫脂棉上分別滴加14滴濃鹽酸、12滴濃氨水,然后同時將兩個橡皮塞分別塞到兩個支管口上。

(5) 大約20s后可觀察到,放有濃氨水的支管的中下部最先出現白煙(即白煙在靠近濃氨水的一端最先出現,如圖4所示)。大約8min左右,整個直角玻璃管內充滿了白煙,如果手摸玻璃管會感覺發熱,稍后玻璃管內壁附有白色小顆粒。上述實驗現象可以說明,氯化氫氣體向下擴散的速率明顯快于氨氣向下擴散的速率;進而推知,相同條件下氯化氫氣體的密度大于氨氣密度[8,9]。

再比較圖3、圖4實驗中最先出現白煙的位置及時間可知,氯化氫氣體向下位移的速率明顯大于其在水平方向位移的速率,氨氣向下位移的速率明顯小于其在水平方向位移的速率,進而推知氯化氫氣體密度大于空氣、氨氣密度小于空氣。

(6) 實驗結束,整理實驗用品,引導學生完成實驗報告。

2.4 幾點說明

(1) 本實驗是在室溫20℃時進行的,在不同溫度下進行該實驗,所得實驗數據會略有差別,但實驗結論應該是一致的。

(2) 本實驗使用的濃鹽酸(12mol/L)、濃氨水(14mol/L)均是沒有稀釋的原裝化學純試劑,兩者的體積比為7∶6[10](即14滴濃鹽酸與12滴濃氨水)時實驗效果較好。

(3) 為了增強實驗的對比性,要確保附有兩種試劑的橡皮塞同時塞到支管口上(建議兩人合作完成該實驗操作)。

(4) 如果是學生實驗,直角玻璃管的管徑可以選用稍小一些的(如8mm),封閉玻璃管口可以使用橡皮泥(橡皮泥切成橡皮塞形狀,在小頭外裹脫脂棉)。還可以通過變換直角玻璃管的放置方向(如 、)、對換試劑位置(如濃氨水在上或在下)進行其他四種變式實驗。

3 氫氣性質實驗

氫氣的可燃性、還原性一直是初中化學的教學重點。為了突出重點,教科書上編排了氫氣在空氣中燃燒、氫氣還原氧化銅等實驗,但有關的操作較為繁瑣。

借助直角玻璃管和試管等常規儀器,對氫氣的性質實驗進行了成功的改進和優化。

3.1 實驗用品

6mm×100mm×200mm的石英材質直角玻璃管、50mL小燒杯、鐵架臺;10%的稀硫酸、長約20cm鎂條、5mm×70mm的銅片(表面燒黑)等

3.2 實驗裝置

新設計的實驗裝置見圖5[11](夾持裝置略)。

3.3 實驗步驟

(1) 取一根6mm×100mm×200mm的直角玻璃管,備用;截取長約20cm的一段鎂條,將其對折四次,然后插入直角玻璃管的長支管里。

(2) 取一個50mL小燒杯,將直角玻璃管的長支管放入燒杯中,然后將直角玻璃管固定到鐵架臺上。

(3) 剪取5mm×70mm的一塊銅片,在酒精燈外焰上將銅片表面燒黑,然后用濕抹布拭去表面可能附著的炭黑。在銅片最右端約8mm處,將銅片折成120°,再將銅片插入直角玻璃管的短支管內,并使銅片最右端的彎折部分露出支管口(使露出的銅片處于氫焰之中)。

(4) 向小燒杯中注入約30mL稀硫酸,觀察到鎂條表面快速冒氣泡(有關的化學方程式是Mg+H2SO4MgSO4+H2↑)。待鎂條與稀硫酸反應5~7s(此時玻璃管內空氣基本上排完),即可劃燃火柴,在短支管口處點燃氫氣,產生淡藍色的火焰(如圖5所示)。該實驗現象說明,氫氣具有可燃性(有關的化學方程式是2H2+O2點燃2H2O)。

(5) 稍后可以觀察到,銅片從右向左逐漸由黑變紅(因為銅片最右端處于氫焰中,使整個銅片的溫度很快升高,從而引發氧化銅與氫氣反應),同時氫氣火焰明顯變小。該實驗現象說明,氫氣具有還原性,可以將氧化銅中的銅還原出來(有關的化學方程式是H2+CuO△Cu+H2O)。

(6) 實驗結束,整理實驗用品,引導學生完成實驗報告。

3.4 幾點說明

(1) 稀硫酸和鎂條要足量,以保證產生的氣體足夠氫氣性質實驗使用。稀硫酸的濃度以10%左右為宜,不能過高,以免產生氫氣的速率太快,影響氫氣性質實驗的有序推進。

(2) 直角玻璃管的外徑不能太粗,以不超過6mm為宜;如果管徑過大,氫氣不能充滿玻璃管,導致氫氣不能持續燃燒,還有可能引起“回火”。

(3) 如果反應放出的氫氣量不足,可能銅片表面不能完全變紅(屬于正常情況)。當出現這種情況時,教師正好可以通過銅片表面的兩種顏色對比,以此突出氫氣的還原性。

(4) 也可以將幾根極細的銅絲扭在一起使用。不建議使用氧化銅粉末(因其導熱性很差)。雖然氫氣與氧化銅反應放熱,但在本實驗條件下,要使氧化銅粉末與氫氣持續發生還原反應是難以實現的[12]。

總之,依托直角玻璃管還可以開發出更多綠色化、簡潔化、直觀化、低成本的化學實驗,從而為化學實驗落實立德樹人的根本任務提供簡易實用的儀器裝備。基于直角玻璃管開發化學實驗的研究活動,可以增強化學教師的專業素養,將有關直角玻璃管的創新實驗應用于化學教學,也有利于激發學生的創新精神,培養學生的科學探究能力。

參考文獻:

[1]劉瑤,李德前,李為才. 巧用直角玻璃管改進初中化學實驗[J]. 化學教學,2019,(5):78~81.

[2]宋廣良,李德前,凌一洲. 直角玻璃管和廣口瓶組合而成的多功能實驗裝置[J]. 化學教學,2020,(3):68~71.

[3]法浩,李德前. 借助直角玻璃管的化學實驗設計[J]. 化學教學,2020,(10):68~71.

[4]課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心. 義務教育教科書·化學(九年級上冊)[M]. 北京:人民教育出版社,2012:27.

[5]北京市仁愛教育研究所. 義務教育教科書·化學(九年級上冊)[M]. 北京:科學普及出版社,2012:24.

[6]課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心. 普通高中課程標準實驗教科書·化學1(必修)[M]. 北京:人民教育出版社,2007:98.

[7]江琳才,錢揚義,李開祥. 義務教育教科書·化學(九年級上冊)[M]. 北京:科學出版社,廣州:廣東教育出版社,2012:40.

[8]晉宏營. 重力場中混合理想氣體分子按高度分布的研究[J]. 大學物理,2013,(5):3~8.

[9]宋華忠. 解讀中學物理氣體分子運動特點[J]. 中學物理,2014,(6):33~34.

[10]凌一洲,唐文偉,李恒之等. 氨氣與氯化氫反應實驗的優視化改進[J]. 化學教學,2018,(8):61~64.

[11]趙華. 原創走向實證:中學化學實驗創新實踐研究[M]. 上海:上海教育出版社,2018:155~156.

[12]潘鴻章. 中學化學實驗研究與創新[M]. 海口:南方出版社,2001:146~147.