重載鐵路框架橋線路加固檢算與施工要點

楊淦

摘 要:曲港高速框構橋下穿施工是朔黃鐵路成立以來,首次穿越站場5股道,合計下穿線路66 m,歷時最長,影響范圍最廣;首次采用中繼間頂進方法頂進,5股道每股高程都不相同,頂進高程不易控制,線路幾何尺寸難以保持。從施工伊始至今,頂進處所杜絕了晃車和Ⅱ級偏差,為百日運輸會戰交上了一份滿意的答卷。本文通過對此工程的線路加固體系、施工要點的分析,為重載線路框架橋頂進施工提供了參考。

關鍵詞:重載鐵路;加固體系;首次

1 工程概況

曲港高速下穿朔黃鐵路安國互通連接線框架橋位于安國站內,穿越鐵路里程為K359+247,孔跨為2-13 m。框架橋中心線與鐵路中心線交角為90°,穿越安國站內Ⅰ、Ⅱ、3、4、6道。朔黃鐵路軌底至頂板最小距離為0.8 m,結構總高為8.9 m,結構凈高為7.0 m,結構總寬為28.7 m,結構全長為71.42 m,結構總重8 701.6 t,頂進行程66.17 m。

由于框構橋軸向太長,本次框構橋共分為四節,長度分別為7.0 m、46.3 m、8.0 m、10.0 m,既有鐵路路基下為頂進段,頂進段分兩節,采用中繼間頂進,頂進方向:從南到北,前節長24.3 m,后節長22 m。其他段為現澆。

2 施工難點

(1)曲港高速框構橋下穿施工是朔黃鐵路成立以來,首次穿越站場5股道,合計下穿線路66 m,歷時最長,影響范圍最廣;首次采用中繼間頂進方法頂進,5股道每股高程都不相同,頂進高程不易控制,線路幾何尺寸難以保持,限速55 km/h,車速較高。

(2)朔黃線是萬噸貨載重車線,百日生產運營會戰期間,運輸壓力大,列車密度大,列車編組長,兩萬噸列車較多,軸重較大,工況復雜,在同類施工中較為罕見。

(3)本框構橋頂程前節為64.2 m,后節為66.17 m,由于頂程較長,故采用中繼間頂進,頂進過程中水平、方向及扎(抬)頭不易控制。

(4)該施工地段土質不良,多為粉砂土,極易出現塌方,而且在附近之前的下穿施工中曾經出現過塌方現象。

(5)Ⅰ、Ⅱ道穿工字鋼橫梁必須在天窗點內進行施工,制約著整個工期。只有降低點內施工難度,盡快完成線路加固,才能縮短工期,降低對運輸的影響。

3 加固體系

本框架橋采用3-5-3扣吊軌梁和橫抬縱挑法布置的工字鋼、路基防護樁、支撐樁、抗橫移樁及頂梁組成線路加固系統(滿足列車慢行55 km/h的要求)。

3.1 扣軌加固

橋位處朔黃線上行線為75 kg/m軌,下行線為60 kg/m

軌,股道3、4、6道為50 kg/m軌,鋼筋混凝土枕。框架橋沿線路長28.7 m,加固范圍為框架橋邊墻兩側各不少于30 m,加固全長89 m。扣軌梁采用60 kg/m、50 kg/m、43 kg/m鋼軌,組裝方式為3-5-3扣。以正線Ⅱ道(重車線)為基本股,進行方枕、穿入木枕作業,抽換混凝土枕為3.5 m木枕,利用道釘和扣板與鋼軌進行連接。需要穿木枕和工字鋼橫梁的位置提前進行標示,預留部分混凝土枕保證軌距和水平。扣軌長度合計4 895 m,并進行配軌,接頭錯開1 m,兩端與縱梁平齊,并加設臨時梭頭。扣軌與下面的枕木用U型螺栓和扣板連在一起增強整體性。

3.2 橫梁加固

線路加固橫梁采用I50c工字鋼,橫梁平均間距0.9 m,頂進時懸空長度不大于2.5 m。橫梁合計99根,其中長度54 m 32根,長度48 m 8根,長度36 m 59根。橫梁需要用連接板接長,接頭錯開布置,并且接頭位置全部位于線間。橫梁與抗橫移樁固定牢固。橫梁下部墊枕木頭、木楔和小滑車與橋面接觸,墊木板、橡膠墊與鋼軌進行絕緣。

3.3 縱梁加固

橫梁鋪設完畢后,進行縱梁的鋪設。線路加固縱梁采用HN900*30*16*28型鋼及56c工字鋼,雙根一束布置,位于線路兩側,置于橫梁上,用U型螺栓與橫梁連接,形成整體結構。到發線6及到發線3外側縱梁采用HN900*30*16*28型鋼。為了提高加固體系強度,在支撐樁與抗橫移樁間及頂進側縱梁外側分別多設一道56c工字鋼縱梁,雙根一束布置,布置長度89 m。其它線間工字鋼縱梁均采用56c工字鋼。縱梁共計9道,均置于橫梁上。

3.4 加固體系檢算

3.4.1 橫梁驗算

橫梁作為承托線路的主要受力結構,其強度和剛度及現場施工條件必須滿足要求。橫梁簡化為簡支梁進行檢算。

(1)荷載取值:

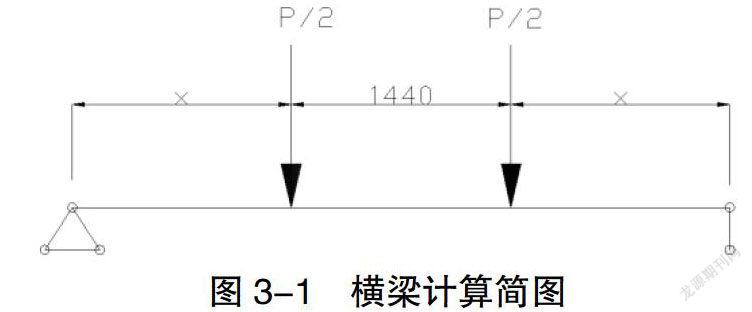

荷載取最不利荷載位置即朔黃線上行重車線的最大軸重=300 kN作為計算荷載(橫梁計算簡圖見圖3-1)。

限速不超過55 km/h時,列車沖擊系數取1.20,考慮橫梁的不均勻工作系數1.3,取綜合系數=1.3*1.2=1.56,此時的設計荷載取1.56。

(2)橫梁的強度檢算:

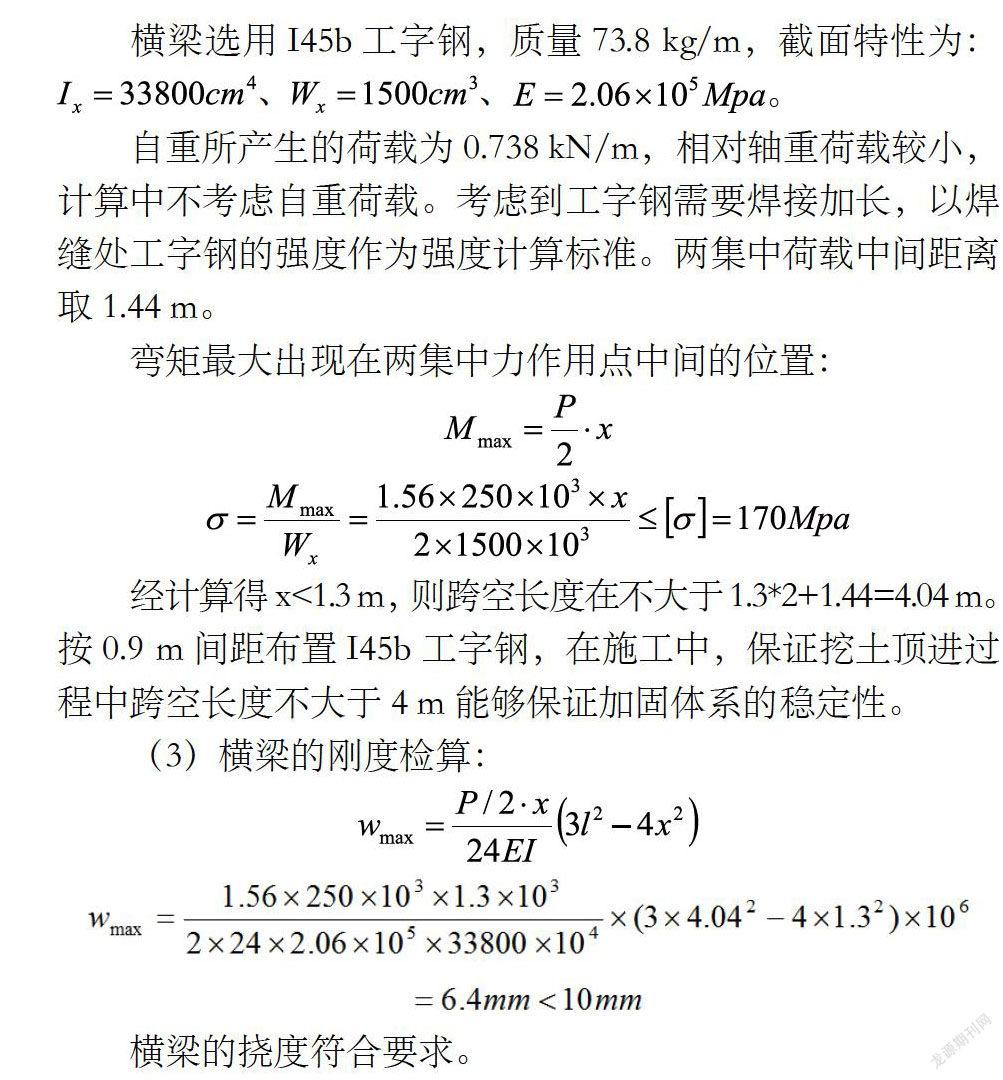

橫梁選用I45b工字鋼,質量73.8 kg/m,截面特性為:、、。

自重所產生的荷載為0.738 kN/m,相對軸重荷載較小,計算中不考慮自重荷載。考慮到工字鋼需要焊接加長,以焊縫處工字鋼的強度作為強度計算標準。兩集中荷載中間距離取1.44 m。

彎矩最大出現在兩集中力作用點中間的位置:

經計算得x<1.3 m,則跨空長度在不大于1.3*2+1.44=4.04 m。按0.9 m間距布置I45b工字鋼,在施工中,保證挖土頂進過程中跨空長度不大于4 m能夠保證加固體系的穩定性。

(3)橫梁的剛度檢算:

橫梁的撓度符合要求。

3.4.2 縱梁檢算

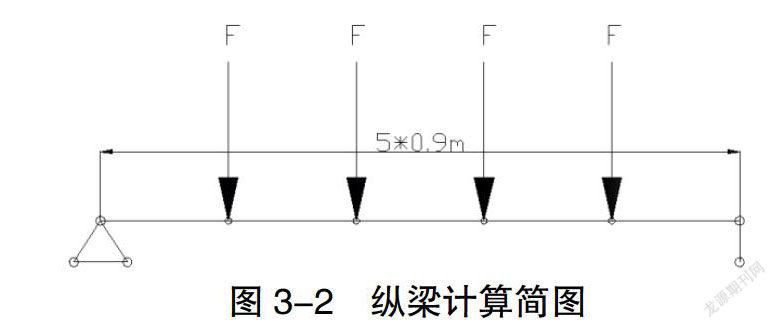

縱梁在橫梁上,橫梁間距0.9 m,縱梁按跨度4.5 m的簡支梁計算,并看成三根一束的I45b工字鋼。縱梁在U型卡處通過橫梁作用受到集中荷載(縱梁計算簡圖見圖3-2)。

(1)荷載取值:

列車荷載最大為,自重荷載設計值為18.1 kN,則單個集中荷載為。

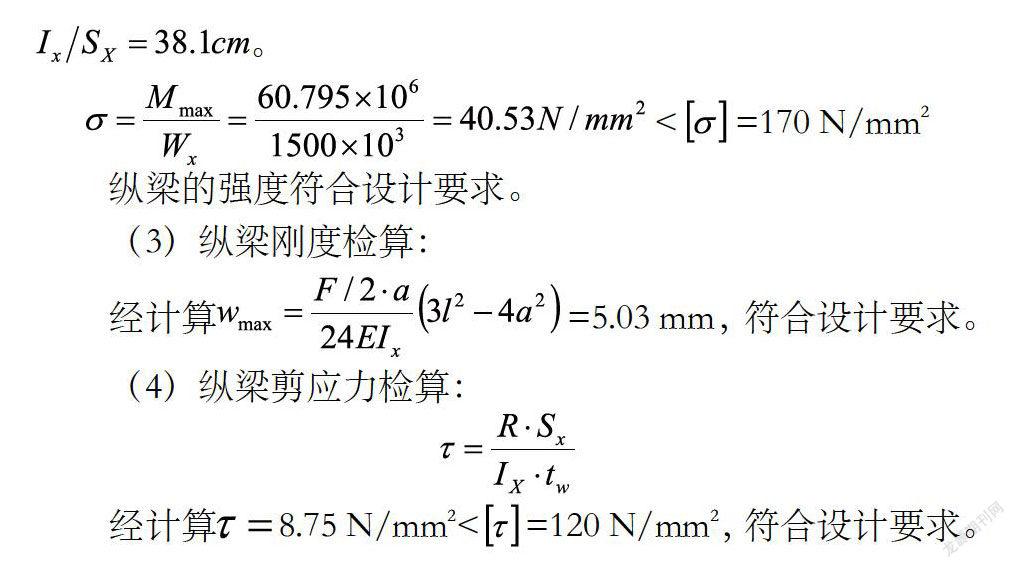

縱梁兩側各按三根一束布置,則每根工字鋼承受單個集中荷載的1/3。支座反力135.1 kN,最大彎矩182.385 kN·m。單根工字鋼承受的支座反力,60.795 kN·m。

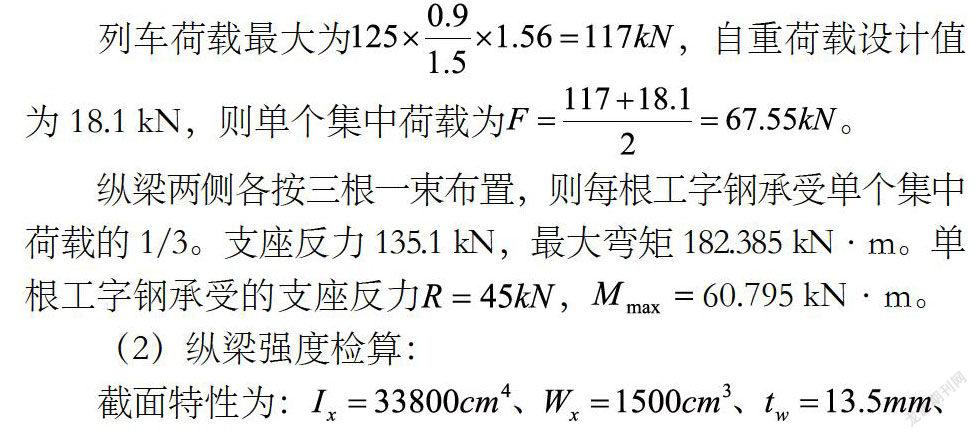

(2)縱梁強度檢算:

截面特性為:、、、。

<=170 N/mm2

縱梁的強度符合設計要求。

(3)縱梁剛度檢算:

經計算=5.03 mm,符合設計要求。

(4)縱梁剪應力檢算:

經計算8.75 N/mm2<=120 N/mm2,符合設計要求。

4 施工要點

4.1 施工準備

線路加固前,防護樁、冠梁、支撐樁及抗橫移樁已經全部施工完成。框架橋主體強度已經達到100%。在頂進段框構橋兩側30 m范圍內,在施工段既有線路軌腰處,每隔5 m設置1個觀測點,每條線路(內、外軌)各有18點,并測量原始標高,在線路加固、期間利用水準儀進行線路沉降觀測。加固前對框架橋兩側線路進行應力放散。

4.2 施工部署

4.2.1 管理機構

工隊成立施工管控小組。工隊長任現場總指揮,負責全面組織、盯控、協調工作;副隊長負責施工安全及設備質量工作;技術主管、檢查監控組負責技術管理、方案審查等工作;業務骨干負責駐站、線路維修保養,確保設備安全平穩運行工作。

慢行期間執行趟檢要求,百日生產運營會戰期間,運輸壓力大,所以要充分利用慢行期間列車間隔,每趟車后檢查高低、方向、軌距、水平,每小時對加固體系、各部支墊、螺栓進行全覆蓋記名檢查一次。發現線路變化,利用列車間隔及時對線路采取養護措施,保證行車安全。必要時果斷停止施工,加固線路。

4.3 線路加固

4.3.1 搭設施工平臺

由于朔黃鐵路路基高于地面約3 m~4 m,為方便進行線路加固施工,在線路加固范圍內,橋體兩側攤鋪土作為平臺。工字鋼提前按順序編號,放到橋面及平臺上以備用。

4.3.2 調整混凝土枕間距,穿入木枕

以朔黃Ⅱ道線(重車線)股道作為基準,分別調整混凝土枕間距,穿木枕,使混凝土軌枕與混凝土軌枕間距為0.6 m,將枕木穿入既有混凝土軌枕之間,隔三根混凝土軌枕穿入一根枕木,使木枕與木枕間距為1.8 m,穿3.5 m木枕,采取隔六穿一。

4.3.3 安裝扣軌

縱向采用3-5-3扣軌,即鋼軌外側為3扣軌,道心為5扣軌,到發線3、到發線4、到發線6采用P43鋼軌,正線Ⅱ道線采用P60鋼軌(重車線),正線Ⅰ道線采用P50鋼軌(空車線),扣軌與木枕連接時,鋼軌接頭處需錯開1.0 m以上,每束扣軌設置完畢后及時用“U”型卡與木枕連接牢固,“U”型卡高度需經計算,不得超出既有軌面,并采用雙螺母連接;每束扣軌兩端及時設置木梭頭,以防止鋼軌翹頭傷人碰車。

4.3.4 穿橫梁

橫梁采用I56c工字鋼,橋體范圍內工字鋼長度54 m,橋體兩側工字鋼長度為48 m、36 m兩種,鋪設間距分別為:1.2 m和0.6 m,接頭錯開1.5 m以上,兩道橫梁間隔一根木枕。橫梁在絕緣墊和木墊板下直接橫抬基本軌和扣軌,橋體范圍內橫梁前端支撐在抗橫移樁冠梁上,在路基開挖前,后端橫梁支撐在主體頂板上,共計40道。橋體范圍外橫梁支撐于路基兩側防護樁冠梁上,共計59道。橫梁同時3扣軌、5扣軌連接,以保證線路與加固體系連成整體。

穿橫梁時以到發線4軌底為標準,其余股道與橫梁采用墊木板、絕緣膠墊的形式整平,橫梁穿入時采取由南向北人工配合機械作業,橫梁的穿入垂直于鐵路,先中間后兩側,按照“隔六穿一”原則穿入,每根橫梁兩端用枕木垛支撐,防護樁范圍內橫梁支撐于冠梁上。

橫梁穿入時天窗點內施工,穿入時具體工序為:

開槽:穿入橫梁前需在要穿入橫梁的位置開槽,到發線開槽在慢行期間通過封鎖線路來施工,正線Ⅰ、Ⅱ開槽施工納入天窗點內來完成。

穿橫梁:在已開槽處要及時穿入橫梁,在天窗點內穿橫梁過程中要每股道安排2人專門墊橡膠絕緣墊,以防穿入時鋼軌連電。橫梁穿入過程中,橫梁連接通過路基兩側平臺利用人工配合機械吊裝組合,穿入的工字鋼保持水平,以防止穿入過程中工字鋼橫梁崛起線路。

4.3.5 上工字鋼縱梁

橫梁鋪設完畢后,進行縱梁的鋪設。線路加固縱梁采用HN900*30*16*28型鋼及56c工字鋼,雙根一束布置,位于線路兩側,置于橫梁上,用U型螺栓與橫梁連接,形成整體結構。到發線6及到發線3外側縱梁采用HN900*30*16*28型鋼。為了提高加固體系強度,在支撐樁與抗橫移樁間及頂進側縱梁外側分別多設一道56c工字鋼縱梁,雙根一束布置,布置長度89 m。其它線間工字鋼縱梁均采用56c工字鋼。縱梁共計9道,均置于橫梁上。

4.3.6 線路防橫移措施

(1)為保證頂進時橫梁前段有可靠的支撐,防止線路橫移,在朔黃鐵路到發線6道外15.93 m處設置抗移樁,樁直徑φ1 250 mm、間距4.0 m、樁長18 m。抗移樁樁頂設L型連梁,橫梁抵在L型連梁上起到防止線路橫移的作用。

(2)澆注頂板砼時在前后節橋體尾部設置1排間距為3.0 m的鋼筋拉錨,當橋體頂進穿越線路時用倒鏈鎖定工字鋼縱梁,另外一端固定在牽拉地錨上,隨橋體頂進調整倒鏈長度,控制線路中線,防止線路發生橫移。

4.4 頂進作業

既有線路標高控制:頂進前,對既有線路標高進行測量、復核,線路加固時對局部進行加墊調整,保證既有線路狀況不變。

中心線及水平控制點設置:在前、后節框構頂面中心線偏移2 m框構的前后端各設置兩個方向觀測點,在前、后節框構的四個角位各設置一個水平觀測點;每頂進一鎬及時對各觀測點進行測量,明確框構走行趨勢,制定相應糾正措施,同時繪制框構方向和水平變化關系圖。

框架橋頂進重量8 701.6 t,最大頂力11 911 t。頂進施工采用BJ500t千斤頂,其有效頂力為350 t,需布置頂鎬40臺,前后各20臺,前后節從中間對稱布置,兩邊各10臺,另配備2臺備用,共計需要準備頂鎬44臺。采用全圓鑄鋼頂鐵,安裝頂鐵應無歪斜、扭曲現象,安裝必須順直。每次退鎬加放頂鐵時,應安放最大的頂鐵,保持頂鐵數目最小。最大頂力為14 000 t。

框架橋頂進行程66.17 m,其中空頂距離16.5 m。在線路加固完成前進行空頂并靠近路基邊,線路加固完成后開挖土方,進行后續頂進作業。慢行點內頂進作業14天,頂進距離50.5 m。平均3.6 m/天。

為保證線路行車安全,采取少出土勤頂進方式,根據出土兩側土質情況,每次出土1.2 m~1.8 m。

橋體頂進到位共計14天。

4.5 恢復線路

線路加固拆除前,在主軌、縱梁對應的橫梁底,用枕木頭、木板和楔子替換小滑車。

4.5.1 拆除縱梁

待框構橋頂進就位后,將縱、橫梁連接的U型卡和扣板松動拆除后,由人工在天窗點內統一把工字鋼縱梁抬出線路外側,堆放到指定位置。

4.5.2 抽出橫梁及補充道砟

補充石碴達到橫梁1/2時,開始從線路北側利用挖掘機配合人工,用套絕緣管的鋼絲繩抽出橫梁,隨抽隨解除其與縱梁和扣軌的連接。然后抽換Ⅲ型橋枕,并將道碴補充飽滿,石碴搗固密實。

4.5.3 拆除扣軌

橫梁抽完后,由人工在天窗點內統一將扣軌與枕木連接的U型卡解除,把扣軌抬至運料平臺上,扣軌平行跨越線路,嚴防連電。

4.5.4 更換新Ⅲ型混凝土枕、安裝護輪軌

按“隔六換一”的方式進行抽換,抽換過程隨時檢查線路各項幾何尺寸,并將道碴搗固密實。在確保線路各項幾何尺寸滿足要求后安裝護輪軌。

5 結語

朔黃線為一級重載鐵路,正線列車密度大,編組長,又逢百日生產運營會戰期間,運輸壓力大,兩萬噸列車較多,軸重較大。頂進行程較長,跨越站內五股道,工況復雜,在同類施工中較為罕見。通過施工證明,此種加固方法能夠保證線路平順及列車正常運行。

參考文獻:

[1]唐惲琦,唐偉程.框構橋箱涵頂進中的調向問題[J].建筑與預算,2019(4):65-70.

[2]唐惲琦,唐正格,唐偉程.框構橋箱涵頂進施工中減小阻力的粗議[J].建筑與預算,2019(3):50-54.

[3]劉輝.在重載鐵路下頂進框構涵的施工技術[J].鐵道建筑,2017(7):11-12.