石阡老街上的古溫泉與紅色印記

聶潔

河流依傍著老街,逶迤而去。石阡人就按照河流的走向,把二三里長的老街,分為上河壩、中河壩、下河壩。城南古溫泉,緊鄰上河壩。于是,上河壩人天然對古溫泉持有一股深沉的自豪感,仿佛溫泉是自家的一般。其實,只要是石阡人,無不以溫泉為傲。

城南古溫泉,始建于明萬歷三十四年(1606年),至今已有四百多年歷史。據《石阡縣志》載:“此泉頗奇。冬浴之則身暖而寒退,夏浴之則體輕而涼生;夜浴則睡眠安穩,疲浴則精神復振,感冒者浴至汗出而霍然病去,飽食者浴則腹脹立消;衰老者浴之,人方驚其呻吟而彼心正感舒適。溫泉于人之身體健康,裨益匪淺。”——石阡人老早就知道了溫泉的妙處。

石阡人愛干凈,完全是這古溫泉洗浴的結果。老街住戶,世代泡在溫泉里,不僅洗澡,還洗衣服鞋襪、被單蚊帳;甚至過年祭祀用的整豬頭,也背到溫泉外面的出水口去洗——天然熱水,永不枯竭,四十五度恒溫,正相宜。石阡洗浴文化悠久,溫泉之名源遠流長。所有到過石阡的人,慕溫泉之名,必去洗一次澡,感受天然溫泉的舒適安逸。

一件棉大衣

當年紅軍兩次經過石阡,都曾到過溫泉,洗掉滿身疲勞。

一九三四年秋季,隨紅六軍團西征長達十八個月的神父勃沙特,在他的自傳《神靈之手》一書中,對紅軍去溫泉洗浴,就有一段充滿喜悅的文字描述:

“提到下一站石阡是非常令人興奮的,那里有溫泉。石阡城外的斷巖處有三個溫泉:最上面那個雖然小一點,但溫度較高,主要供官員享用;中間的供一般人洗澡用;最下面的那個則歸婦女專用,除了洗澡之外,婦女還在里面洗衣服。溫泉的水很充足,泉水經過這些澡堂后流向下游。有圍墻繞著洗澡處,以便人脫衣服;同時修有通到水里的臺階。”

“戰士們聽我介紹后非常高興。他們都想目睹一下溫泉。他們的想象中,溫泉的水是很熱的。”

第二天,戰士們果然去溫泉洗澡了。老勃寫到:“溫泉使那些洗澡的紅軍官兵很愜意。他們在溫泉里洗泡后,看上去都很精神、臉色紅潤。……”

一九三六年元月,紅軍再次經過石阡。一月十一日,紅二軍團四、六師率先進入石阡縣城,其余部隊次第到達。紅二·六軍團在石阡進行了十來天的休整。在此期間,紅軍各部開展了一系列重大的革命活動。一九三六年一月二十三、二十四日,紅二·六軍團離開石阡縣境。

期間,賀龍軍長在石阡溫泉留下了“一件棉大衣”的故事:

一天下午,紅二軍總部直屬機關的同志們去溫泉洗澡。賀龍軍長也來了,在熱氣騰騰的澡堂子里,大家有說有笑洗著澡。此時,進來一位衣衫襤褸的農民,他的棉衣破得到處都露出了棉花。當這位農民進池洗澡時,賀龍同志親切同他打招呼說:“老鄉,來來來,我們一起洗!”賀龍跟他寒暄起來,問他是哪里人、多大年紀、都在干什么……

農民回答說,他是城邊上的農民,四十五歲,家里人(指妻子)死了,留下兩個十來歲的娃娃,日子很不好過。農民滿面愁容。

賀龍又問:“你怕不怕紅軍?”

“紅軍不打人,不抓兵,不派款,不搶老百姓東西,還幫老百姓挑水、掃地……我不怕。”這位樸實的農民回答。

賀龍上岸穿戴好了,他把自己的棉大衣披在老鄉身上說:“老鄉,再見!”這位農民愣住了,待賀龍走遠,他才想起來問身旁的紅軍戰士;“送我棉衣的是你們什么人?”一位勤務員說:“你不認識他?他就是我們的賀龍軍長呀!”農民一聽是賀龍,驚訝得“哎呀!”一聲。他看著披在身上的棉大衣,感動得熱淚盈眶。

從此,這位農民逢人便說紅軍好,“一件棉大衣”的故事,從溫泉里流傳開來。紅軍在石阡,留下了深厚的紅色印記。

石阡溫泉里的舊時光

逢一、四、七趕場,老街擠滿了人。大多數農人進城,除卻必要的買進賣出,還有件大事必須完成,那就是去溫泉洗個澡。農民把洗澡叫做“抹(ma)汗”。他們進不花錢的平民池。

石阡溫泉正如勃沙特所說,是有區分的,除了分男女池,還曾經按照等級,分為“官塘”、“民塘”。解放后,分別按照收錢和不收錢,分為“新溫塘”、“老溫塘”。解放后的幾十年間,“老溫塘”幾乎無變化。距老溫塘不遠的臨河位置,另修了棟磚混樓房,是為“新溫塘”。一樓洗浴,售票廳居于正中,男女池分別左右。新溫塘票價從六分一張漲到一元一張,后來漲到三元,如今七元。持續到八十年代末期,新溫塘增加了“小池”。相較于大池,收費標準大幅度提高。小池,即一人獨享一個小水池——這之前,不管是新老溫塘,都是大家共用一個大水池。偶有害羞的外地人,不習慣在眾目睽睽之下赤裸身體,在水池門口望一眼,轉身走掉。石阡人大惑不解:都是同性別的,有什么不好意思的嘛!

隨之而來的大規模改造,出現在新千年后。幾經改建,到如今,溫泉面積往上游延伸了一公里多,規模更是擴大到原來的無數倍,溫泉也不再只具備洗浴功能:舊址被改造成為療養院;石阡人的傳統洗浴場所“溫塘”,遷到了曾經的鍋廠位置,保留了平民價溫塘和不收錢的大眾化溫塘。最大的變化在新開辟的溫泉領地上:建了五星級溫泉賓館、水上游樂園、露天溫泉、室內外游泳池等等新鮮項目,為人們提供種類繁多的游樂、休閑服務。石阡溫泉,更加聲名遠揚,慕名而來的游客絡繹不絕。

外地游客來石阡,除了泡溫泉,還得去老街逛一逛,感受下小城的風土人情。

老街里的古民居

石阡老街,形成發展于明清時期。石阡地處烏江上游,素有“南通鎮遠,北距思南”之說,歷來為聯系烏江水系和沅江水系最近的陸上結點和水路都會,為烏江和沅江兩江流域重要的物資集散地。明清時期曾商號林立,商賈云集,為“南通巴蜀,北接荊楚江南”的全國商道要津。明萬歷年間到清道光年間約二百五十年,是石阡歷史上商貿最為發達的時期。縣城內的萬壽宮、禹王宮等各大會館就是石阡歷史商貿繁榮的實物見證。

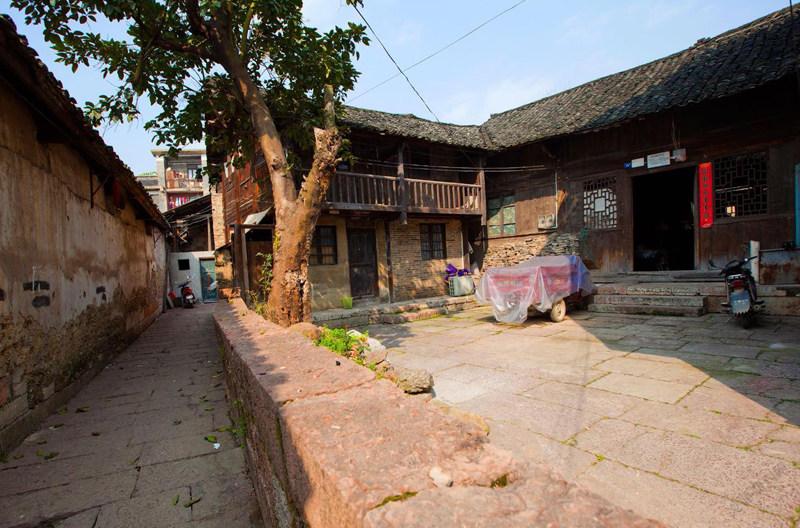

商貿的繁榮,孕育了老街獨特的民居形式。民居結構以穿斗式一樓一底木結構青瓦房為主,民居樣式分為三類:獨幢式、店宅式、院落式。

小城里,一字形獨幢式傳統民居比較普遍,裝飾樸素。一般為平民所使用,一戶一舍,根據地形靈活散居。這種樣式的民居大多分布在街背后的各條小巷之中。

街面房屋鱗次櫛比,是為店宅式:臨街一間房作店鋪,后面則為生活用房。街面位置,寸土寸金,房屋占地面積有限,只能向上拓展空間,多為二層,也有三層的,樓上臨街開個小格子窗戶。房間進深很長,直抵后院,后院堆雜物、建廁所。后院寬闊的人家,留有菜園子,除卻種植當季菜蔬,還在墻角栽棵橙子樹、橘子樹之類,供小孩子解饞。暮春,乳白色橙花開滿枝丫,香氣飄浮去半條街,熏得街坊鄰居瞇了雙眼,深吸口氣,贊嘆一聲:呀!橙子花開了,好香!

有后院的畢竟是少數,多數人家在店鋪與住宅之間留一小天井,作采光、透氣用。更逼窄的,連小天井也沒有,店鋪直接接通住宅,緊跟著是廚房、廁所。白天,店面完全敞開,店鋪門板可拆卸,晚上打烊,再把門板一扇一扇安放上去,用一根粗而沉的橫杠插上——一戶人家柴米油鹽的生活滋味,悉數關在了門后。

老街背后,無數條小巷相連,院落式傳統民居,就隱藏在這些深巷里。院落式有三合院、四合院,多為殷實之家,民間大戶。三合院為一正兩廂及龍門組成,圍墻圍成一個封閉的院落;四合院則在三合院的基礎上增加一倒座房,形成四合院。大院內青石板鋪砌天井,四周筑土墻。院落式的裝飾要比一字形建筑更加講究和華麗,以彰顯主人家的財富和地位。門窗上的雕花,以蝙蝠、蝴蝶、鯉魚、牡丹、松鶴、梅花鹿等等有吉祥寓意的動植物為主。

老街現存的九大傳統民居分別為:曹家巷466號大院、440號大院、450號大院、428號大院;楊家巷15號大院、228號大院、282號大院;姜家巷324號大院、338號大院。這些大院建造于清代不同時期。歷經上百年風雨,看盡世間滄桑,至今仍在煙熏火繚里,繼續守護百姓的尋常日子。

九大傳統民居所在的幾條巷子,都在老街的上河壩一帶,距溫泉不過一里路左右。保存最為完整的楊家巷,巷子里依然人煙稠密,住有大量老街坊。一九三六年紅軍經過石阡時,政治部就設在楊家巷一個大院內,至今大院外墻上仍保留著“打倒日本!”的紅色宣傳標語,落款為“紅二政治部”。

深厚的人文歷史積淀、獨特的風土人情、豐富的紅色歷史留存,使得石阡溫泉歷史文化街區,透出股神秘幽深的古樸味道,糅雜進濃厚的人煙氣、市井味,勾起人無限遐思。

你若得閑,來這里走走,老時光就在那些斑駁的墻影里,搖搖曳曳。

(責任編輯/黃莎莎)